【内緒】新規事業立ち上げにおすすめ本【財務・ファイナンス本編】

シンチャオ!

新規事業や新規事業の立ち上げに時に役にたつ書籍を紹介して1年以上が経過しました。

有難いことに4,000人に近い人たちに読んでいただき、知人からも役に立ったと評価いただき嬉しい次第です。

一方で、「テーマ別に紹介してほしい」という声も多く、確かに、「50冊はおすすめではないなw」と思うので、改めてテーマ別で紹介していこうと思いました。

そこで、当記事では、新規事業や新規事業の立ち上げ時に役に立つ財務・ファイナンスの書籍のおすすめを紹介していきます。

新規事業と財務について

財務知識がない状態で新規事業を立ち上げると、コスト構造がぐちゃぐちゃになるだけでなく、売上は立つが利益が出ない構造に陥ります。

また、PL/BS/CFとの連動性まで理解している人は多くありません。

最小単位のコスト管理や売上に対するコストの考え方含め、財務数値と事業を連動させて考慮できると、そもそものビジネスモデルの見直しや、事業のあり方、施策のあり方に好影響を及ぼすことができます。

ビジネスモデルを数値化したものが財務数値ですから、切っても切り離せないのです。

新規事業とファイナンスについて

続いて、ファイナンスについてみていきましょう。

新規事業は、企業経営そのものを多角化する活動であり、会社の次の柱になる、あるいは、今の事業強化に繋がるので、企業(事業)価値そのものを高めていく活動と言えるでしょう。

ファイナンス活動は、企業(事業)価値を最大化するために、お金をどのように仕入れ(融資/投資/事業)、仕入れたお金でどのようにお金を増やし(収益拡大)、お金を運用していくのか(収益分配)を行う活動になります。

投資の世界では、コングロマリットディスカウントという考えがあるのですが、大変に雑な説明をすると、「分散経営より、1点突破型経営の方が企業価値が高くなる」と言う考え方があります。

実際に「事業の多角化を行うことは、企業価値を結果的に下げる」と言う、研究結果や論文が出ていたりするので、ご参考にしてみて下さい。

そう考えると、新規事業とファイナンスは切り離すことができない、むしろ関連性を追求すべきと私は考えており、ファイナンス本を紹介したいと思いました。

新規事業とファイナンスの関連性

最後に、新規事業と財務・ファイナンスがどのように関連しているかを私なりの見解を先に述べさせてください。

まず、構造として、事業で生み出した営業利益から株主配当などを引いた金額がキャッシュとして残ります。そして、残ったキャッシュで更に多くのキャッシュを生み出していくのが、事業活動そのものになります。

雑ですが、キャッシュを活用して生み出した資産(システムや不動産など含め)と、キャッシュを生み出すベースとなる事業価値の合計が、企業価値になるという具合です。

新規事業と事業価値について

企業価値を高めるには、事業価値そのものを最大化する必要がありますが、事業価値は、事業の構造(ビジネスモデル)によって決まると考えます。

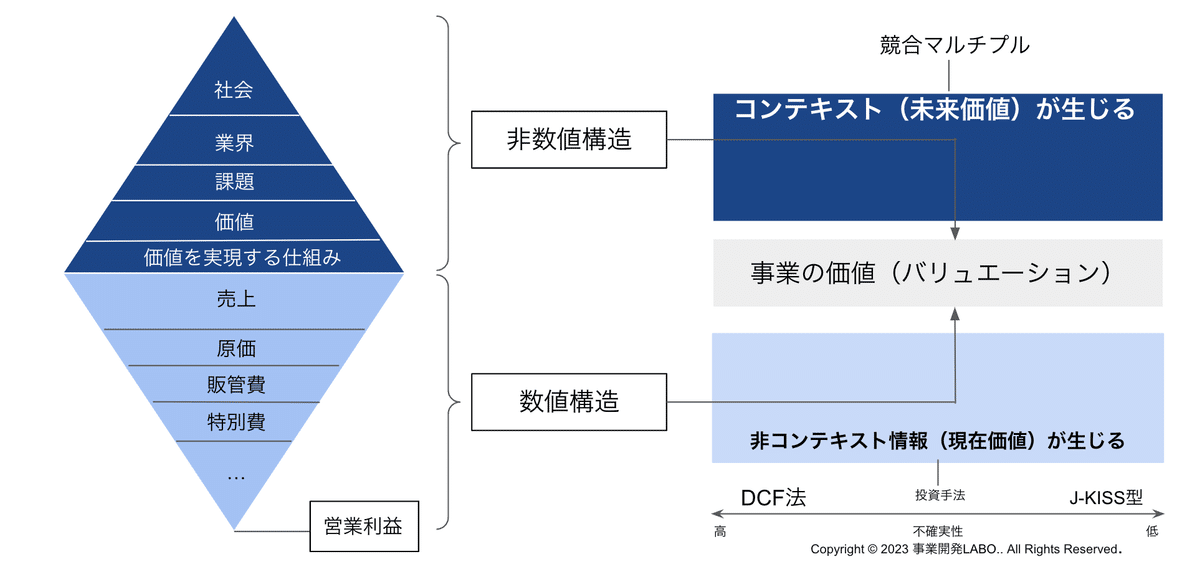

事業の構造を、数値化できない情報と数値化できる情報の2つの要素に分類した図になります。

キャッシュベースとなる営業利益の構造はよく言及されますし、実際に「営業利益のx倍で売れる」と聞いたことがある人は多いと思います。

しかし、数値には表現されていない価値も存在しており、ピラピッドの上段と下段がバチっとハマっていると事業価値としては最大化できる状態と考えます。

新規事業における0→1と1→10の違い

添付図にあるピラピッドの上段と下段を構築していくのが新規事業の醍醐味になるわけですが、上段が0→1に近く、下段が1→10に近い状態と考えます。

市場が大きく競合が弱い領域に対して自社の強みを打ち出していくような、既存市場に対して事業を展開していくやり方は、ピラミッドの下段部分を強化していく活動に近いと考えます。

下段の財務構造を紐解いていくと、KPIや日々やるべき業務に分解でき、「xx率の改善」に直結するための企業活動に落とし込める為です。

一方で、上段に関しては、市場浸透していない価値や、事業構造を明確にし構築する必要があるので、ビジネスモデル自体を構築していく必要があります。

ですので、企業価値を前提とした投資リスク(株主コスト)が発生しているスタートアップでは、上段が固めっていなかったり、上段は成立していても下段が構築できていない状態に近いので、利益が出ていない状態でも会社に価値がつくと考えます。

前置きが長くなりましたが、新規事業の立ち上げとファイナンスは密接しているので、これらの構造や理解を深められるような書籍を紹介していきます。

(※まだまだ未熟者であり、ファイナンスに対する解釈が誤っている可能性はあるのでご容赦ください)

【財務・ファイナンス編】新規事業・新規事業立ち上げにおすすめ本

それでは、本題である、新規事業・新規事業立ち上げにおすすめの本を紹介していきます。

財務

・財務3表シリーズを暗記するかの如く読むのがおすすめです。もはや、丸暗記できるように頑張ります。

・暗記できたら、バフェットの財務本を読むと、理解が深まると思うのでおすすめです。

著書名:新版 財務3表一体理解法

著者名:國貞 克則

著書名:財務3表実践活用法 会計でビジネスの全体像をつかむ

著者名:國貞克則

著書名:新版 財務3表図解分析法

著者名:國貞 克則

著書名:史上最強の投資家 バフェットの財務諸表を読む力 大不況でも投資で勝ち抜く58のルール

著者名:メアリー・バフェット (著), デビッド・クラーク (著), 峯村利哉 (翻訳)

ファイナンス

書籍で困るのは読む順番ですので、何から読むべきかも含めて紹介します。

1.大局の把握

ファイナンスの全体像を理解できていない

ファイナンスの言葉の中に何の論点や意味があるのかを把握できていない

上記に該当する方は、大局を理解するために、下記の本を読むべきでしょう。

2.具体事例を知る

上記を読んでいただければ、

財務を理解できた

ファイナンスの大局も把握できた

そして、企業価値向上(ファイナンス活動)において、重要な財務指標及び経営指標は何か?

恐らく、新たな問いが出てくるので、下記の出番です。

様々な上場企業の経営指標と企業価値のケースに触れながら解説しているので、個別具体なインプットを通じて、理解を深めることができます。

3.大局に立ち返る

個別具体のケースを深めたら、もう一度大局に立ち返って、下記の本で、ファイナンスの全体像をおさらいします。

なぜ、もう一度、全体像に戻るかについて補足します。

読書を通じたインプット方法のテクニック論になりますが、テーマは同じ(ファイナンスに関する全体像の解説)でも、違う書籍を読むと記憶力が良くなると考えるからです。

テーマが同じでも違う書籍を読むことで、読み進める過程で、脳内で内容を推察し答え合わせをする様に読めるので、インプット速度が高くなります。

一方で、同じ書籍の繰り返しでは、内容の順序をベースにした記憶の呼び起こしになるので、記憶の定着には向いていません。記憶を呼び起こすことを、脳内のキューを呼び起こすと言うそうですが、記憶の定着力を高めたい人は、「人は記憶で動く」を読んでみてください

4.ファイナンスに関連する実務を体験する

最後になりますが、企業価値の算出を実際に行います。インプットは実務を通じたアウトプットが全てですから、実際に企業価値を算出するのです。

企業価値の算出には、財務知識も当然絡んでくるので、インプットした内容のテストと思って取り組む事も良いでしょう。

最後に

以上です。これらを通じて、ようやく基礎の基礎のファイナンス知識を身につけることができると考えます。

そして、ファイナンス知識を身につけた事によって、下記の観点で企業を見ることができます。

・新規事業を立ち上げる際の、儲かる事業構造の把握ができる

・世の中に高評価されているスタートアップの所以がわかる

・競合や類似企業のPSR/PERから事業価値を分析し、新規事業のアイデアにつながる

以上です。新規事業担当者や受託事業の次の新規事業に悩んでいる経営者などのお役に立てれば幸甚です。

番外編「投資とM&A」

・おまけで、ファイナンスの実践編として、スタートアップへの投資のリアルを知れる書籍を紹介いたします。

・筆者も未だ重宝しており、こちらも丸暗記する気概で読んでいただけると、充分すぎる知識をインプットできるので、ファイナンスの知識を増やせるベスト本です。

著書名:コーポレートベンチャーキャピタルの実務

著者名:倉林陽

著書名:スタートアップ投資ガイドブック

著者名:小川 周哉 (著), 竹内 信記 (著), 荒井 悦久 (著), 彈塚 寛之 (著), 松村 英弥 (著), 吉田 昌平 (著), 金澤 久太 (著), 取出 遼 (著)