にっぽんぐるぐる鉄道の旅 ~福岡市地下鉄箱崎線編①~

みなさまこんにちは、Y.K.です。

今回から福岡市地下鉄の「箱崎線」の回となります。

箱崎線編第1回目は、福岡市地下鉄箱崎線の歴史をご紹介します。

なお、今回の歴史のご紹介には、一部において投稿済みの記事「空港線の歴史」を先にお読みいただけると、より一層理解が深まるかと思います。

◆◆◆ 箱崎線の歴史 ◆◆◆

地下鉄箱崎線は空港線と同様に、かつて福岡市に存在した路面電車「西鉄福岡市内線」の代替路線として計画されました。実は空港線(構想・開業当時は「1号線」)の姪浜~博多が計画されていた段階から、既に「2号線」として計画されていた路線となっております。

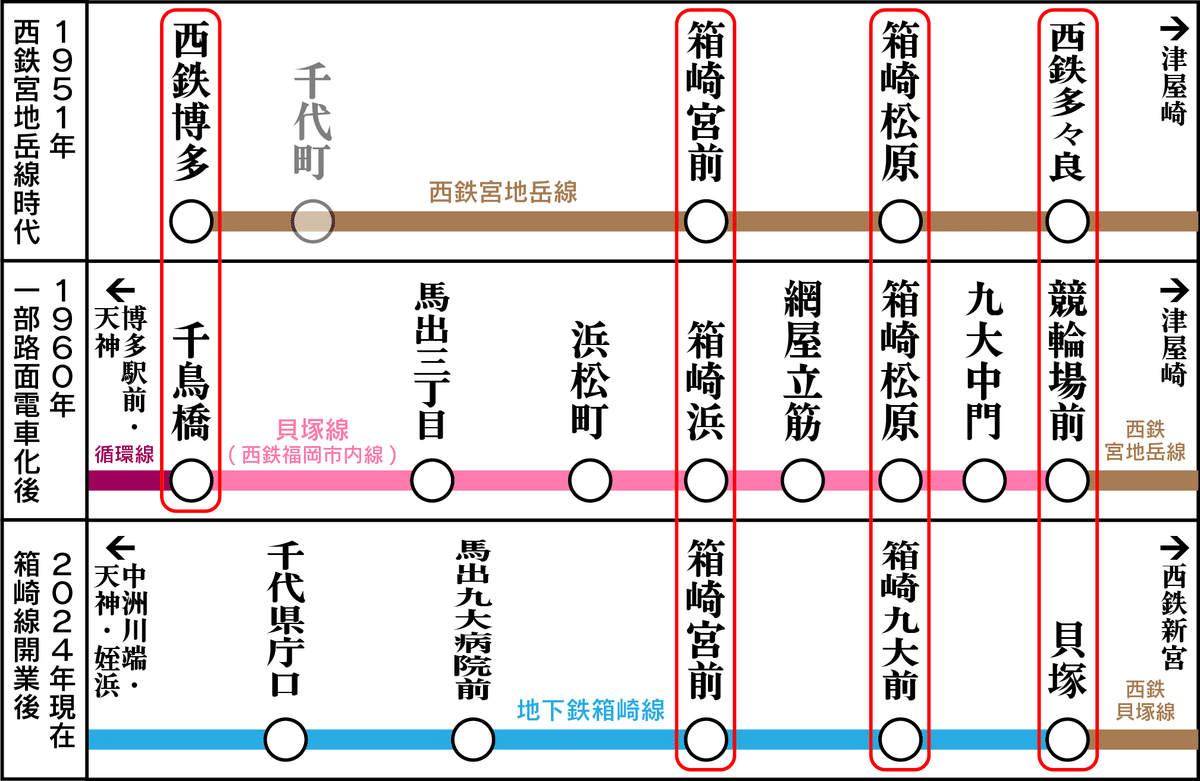

現在の箱崎線の路線は、福岡市内線の中でも貝塚方面へ向かう路線である「貝塚線」という路線を一部受け継いでいます。この貝塚線は、実は現在も走る「西鉄貝塚線」(福岡市内線があった当時は「西鉄宮地岳線」)が元になっています。

西鉄宮地岳線は元々、西鉄博多(後に「千鳥橋」に改称、いまの千代県庁口駅付近)から西鉄多々良(後に「競輪場前」に改称、現在の貝塚駅)や西鉄新宮、さらに西鉄福間や宮地岳を経由して津屋崎へ向かう路線で、路面電車ではなく普通の鉄道路線でした。その後の1954年、福岡市中心部に近い区間を福岡市内線と繋げてより便利にするために、西鉄博多~西鉄多々良間は路面電車化されて切り離されました。

しかし、空港線の歴史で述べたように路面電車事業は縮小していき、宮地岳線の路面電車化された区間も1979年の路面電車全廃のタイミングで廃止されました。宮地岳線の中で廃止されなかった貝塚~西鉄新宮~津屋崎の区間はその後も残り続け、後に西鉄新宮~津屋崎間が廃止されるも、「西鉄貝塚線」と名を変えて今も営業を続けています。

その後、路面電車の代替として福岡市交通局が発足し、地下鉄が開業。1982年に空港線(当時は「1号線」)が中洲川端まで開業したのと同時に、「2号線」の名称で中洲川端~呉服町間が開業しました。これが箱崎線の始まりで、当初はたった1区間の路線でした。

その後の1984年に馬出九大病院前まで開業し、1986年上旬に箱崎九大前まで、そして同年下旬に貝塚まで開業したことで2号線は全通を果たしました。1993年には「箱崎線」という名前が与えられて今に至ります。

赤四角はほぼ同じ位置にある駅。

千代町駅は1930年ごろには廃止済みだが、参考として位置のみ示した。

もともとごく普通の鉄道だった路線が、博多・天神方面への利便性のために路面電車に変えられ、路面電車廃止後に地下鉄として生まれ変わったのがこの地下鉄箱崎線なのです。

今回もご覧いただきありがとうございました。

次回は箱崎線と西鉄貝塚線の相互直通運転計画にまつわるお話をご紹介します。