美の来歴◆51 ふたつの「東京物語」 柴崎信三

〈故郷喪失者〉としての小津安二郎と東山魁夷

1963年12月12日、奇しくも60歳の誕生日に逝った映画監督、小津安二郎はその3年前、『秋日和』という家庭劇を撮った。

―旧制高校時代からの親友でいまは大企業の役員や大学教授になっている3人(佐分利信、中村伸郎、北竜二)が、亡きもう一人の学友の未亡人(原節子)の再婚とその娘(司葉子)の結婚をめぐって、善意の小さなさや当てを繰り広げる‥‥。

当時小津が行き来して親交のあった「白樺」の作家、里見弴が原作を書き、小津と野田高梧のコンビが脚本を担当した。

この作品では舞台となる丸の内の大企業のオフィスや料亭の客室などの背景に、同時代の日本美術を代表する画家たちの作品がさりげなくあらわれる。カラー撮影の画面はさながら「小津好み」の美術コレクションを見ているようなところがある。

交流のあった洋画の梅原龍三郎のほか、山口蓬春、橋本明治、杉山寧、速水御舟といった日本画家の絵画のなかでも、未亡人の原節子が教える洋裁学校の事務室にかかる東山魁夷の「門」は、小津が愛着して私蔵までした作品である。

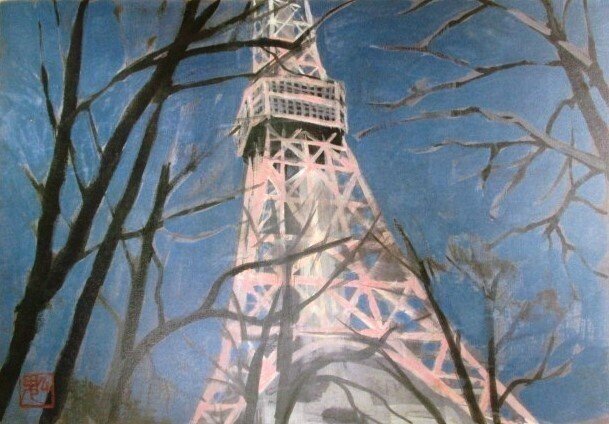

青い夜気に沈んだ赤坂迎賓館が、正面のゴチック風の門扉の鉄柵を通して浮かび上がる。この作品はちょうど小津が『秋日和』の撮影にかかった1959の冬、東山が「東京十二景」というタイトルで東京都内の風景を描いた連作のなかの一つである。

描かれたのは、赤坂の迎賓館のほかに神田のニコライ堂、本郷の東大構内、丸の内の東九号館、芝の東京タワー、国会議事堂、銀座のネオンの遠望、新大橋の橋梁、京橋の窓外風景、東雲の埋め立て地、お濠端、それに樹間から見た品川の眺め―。

画家は高度成長期を歩む巨大都市の〈孤影〉をこの12点の連作に描いた。「故郷喪失者」を自認して失われてゆく日本の自然の景観をもっぱら画題にしてきた〈風景画家〉が、そのかたわらで激しく変貌する「東京」という巨大都市の後ろ姿を通して、とりとめもなく広がる寂寥の感覚を12点の影絵のような景観に求めた。

〈私は東京を淋しい街として描きあらわそうと思った。それは今でも私が東京の街を、ますます孤独な影を背負って歩いているとも考えられるからである。なぜだろうか。東京は巨大に膨れ上り、人々は走り廻り騒音をかき立てる。落ち着きや、うるおいといったものは影をひそめてしまった。空気は汚れ、街路樹はみすぼらしくなり、国籍不明の看板の氾濫する街になった。そんな街をなぜ描きたいのか〉(東山魁夷『冬の東京』)

よそよそしい他人たちの街である「東京」をまえに、東山は「この雑然とした大都会の中にも、ところどころ私の寂寥を歌うことが出来る情景に巡り合う」と述べている。どの画面にも人や車は登場しない、しんと静まり返った街路樹や建物だけの「私の東京」である。これは画家、東山魁夷の「東京物語」である。

*

〈私は前にもお話ししたように、ハイマートローゼですから、どこの国の人間も、人間であるという、いわゆる普遍的な人間性の上に立って、平静に、ものごとを見るということが或る程度、可能なのです〉〉

随筆集『七色の色鉛筆』に画家はそう記している。

東山魁夷は〈故郷〉をもたない。

ハイマートローゼ、すなわち故郷喪失者という自己規定は、風景画家東山魁夷にとって造形の根本に息づいている、精神的な刻印と呼ぶべきものであろう。

横浜の船具商の家に生まれ、3歳で転居した神戸市で育って東京美術学校(現東京芸大)に学んだ。ドイツ留学を経て召集された熊本で終戦を迎えたが、戦時期から戦後にかけて父母や実弟ら肉親を次々と失い、結婚してから戦後は千葉県市川市に住んだ。このような画家にとって〈故郷〉は作品のなかに探り続けた静謐な日本の山河や、人気のない小さな北欧の街といった、心のなかの仮象の風景にしかない。

戦後、初めて日展で特選となって風景画家としての出発点を飾った『残照』では、房総の鹿野山から眺めた上越の山並みが描かれている。画家がこの山並みの眺望を画題に選んだのは、おそらく偶然である。例えば晩年のポール・セザンヌが繰り返し描いた故郷の南仏のサン・ヴィクトワール山や、横山大観が戦時下の国民に向けて描き続けた富士山のように、画家にとって強い動機付けを伴って選ばれた風景ではない。

「家族といえば、いよいよ妻と私の二人きりになってしまった。それに、まだ、住む処も定まらないありさまだった。私はこの時、どん底にいた」と、東山魁夷は『残照』に取り掛かった頃の自身の姿を振り返っている。

〈ここへ私は偶然に来たともいえる。それが宿命であったとも考えられる。足もとの冬の草、私の背後にある葉の落ちた樹木、私の前に、はてしなくひろがる山と谷の重なり、この私を包む、天地のすべての存在は、この瞬間、私と同じ運命にある〉(『冬の山上にて』)

故郷喪失者として画家、東山魁夷が〈戦後〉の日本に探り続けた風景は、したがって現実では失われた仮想の〈故郷〉であり、そこに息づく画家の内なる声である。描かれた上信越や東北や北海道のやまなみ、古都や日本海沿岸の海辺の人気のない四季の風景は、この画家にとってドイツや北欧の寂しげな都市の風景とも通じている。それは、当て所のない旅人のまなざしでとらえた見えない〈故郷〉の眺めである。

東山が「東京十二景」を描いて発表するのは1959(昭和34)の暮れである。

〈この雑然とした大都会の中にも、ところどころに私の寂寥を歌うことができる情景に巡り会う。静かに見れば、すべての存在は私と共にあるといういう見方からすれば、街角に捨てるように置かれている屑籠にも心を通わすことができるはずだ〉

ある冬の一日、高度成長期にさしかかって変貌を続けるこの巨大都市の表情を求めて、東山は地下鉄を乗り継ぎ、ビルを通り抜けて、「東京」のモチーフを探った。学生時代に暮らし、いまはときたま自宅から所用で通り過ぎるだけのこの街は無機的でよそよそしい。それでも画家は、自分の「東京物語」の痕跡を探し求めて、冷え込みと孤独とがつつみ込む街を巡り歩く。それは画家自身の失われた〈故郷〉と〈家族〉の記憶を呼び起こすための、「故郷喪失者」の当て所のない旅であった。

*

小津安二郎が東山魁夷と交流を持ったのは、この「東京十二景」が描かれて映画『秋日和』のなかの場面に「門」が使われた時期と重なるようである。

「小津安二郎全日記」をひもとくと、1960(昭和35)年の10月13日に「東山魁夷より電話 三彩のこと」とあり、11月8日には「野田、山内と東京現像所にでかける 秋日和試写 三時より本社にて所長試写」のあとに「築地芳蘭亭で里見先生 東山魁夷 心美と芸術新潮の座談会」と記されている。

この映画の演出にあたって、小津は原作者の里見弴や脚本の野田高梧らとともに日本画家の東山魁夷から、隠れたモチーフを得ていたことをうかがわせる記述である。

もちろん赤坂迎賓館を描いた「門」の造形が直接映画の主題にかかわるわけではないが、『秋日和』の冒頭には「東京十二景」にもある東京タワーの全景が繰り返し登場する。当時57歳、『東京物語』で日本的な「家族の崩壊」を描いて評判をとった小津安二郎としてみれば、5歳年下で「故郷喪失者」を自認するこの風景画家の「東京十二景」は、通底するそのヴァリエーションと映ったとしてもおかしくない。

「豊かな時代」の坂道を登りつつある戦後社会を背景に、『秋日和』のカラー撮影の画面の舞台に選ばれるのは丸の内のオフィスやゴルフ場のクラブハウスであり、服飾学校で教える未亡人と娘が住んでいるのは都心の高級アパートメントである。

少なくともここでは、『東京物語』で小津がモノクロームの画面に刻んだ「親と子の成長を通じて日本の家族制度がどう崩壊するか」というシリアスな主題は後景に退いている。娘の友人役で岡田茉莉子が演じた自由で奔放な若い世代を通して、新しい時代へ向かう中産階級の家族模様が、落ち着いた小津のまなざしの下に描かれる。

しかし『東京物語』からおよそ7年という時間を隔てて、再び小津が「東京」を舞台に描いた家族劇であるからには、その都市風景のなかで「家族の崩壊」という主題の変奏が、穏やかなコメディ風の展開の中で顔をのぞかせていたとしても不思議ではない。

例えばここで物語の中心となる未亡人の秋子(原節子)は娘(司葉子)を嫁がせる一方、自身は男たちから働きかけられた再婚を断り、一人洋裁学校で教えながら生きることを選ぶ。同じ原節子が演じる未亡人の嫁の紀子が、故郷の尾道から上京した舅(笠智衆)に尽くしながら、「私狡いんです」と戦没した夫から心が離れていることを告白する『東京物語』と対比すれば、時代の移ろいはあきらかである。

『東京物語』は故郷の尾道と首都の東京の間を往来する家族の物語である。

市役所勤めだった平山周吉と妻のとみが夜汽車に揺られて上京し、まず訪れるのは足立区の堀切のあたりで医院を開業している長男の幸一の家である。妻の文子と息子たちが迎えたが、東京見物の予定は、幸一に急な往診が入って中止になった。

墨田区で小さな美容院を営む長女の志げはせっかちな遣り手で、忙しい身の上から両親を迎えても心はここにあらずといった風情で飛び回っている。

故郷からはるばるやってきた老親を当初は温かく迎えた彼らも、滞在が長引くにつれてもてあまし、周吉たちは熱海の温泉旅館に体よく追い立てられた。

戦死した次男の未亡人で、会社で働きながらアパートで一人暮らしをしている紀子を除けば、幸一も志げもそれぞれ故郷の尾道から上京して所帯を持った地方出身者であり、その意味でこのストーリーのなかの「東京」は、風土や血縁といった〈故郷〉の持つ伝統的なエートスからは遠く離れた、単なる文化的記号にほかならない。

けっきょく周吉夫妻は紀子の案内で観光バスに乗り、東京見物を果たした。

皇居と二重橋。銀座の服部時計店やデパートの屋上の眺め。国会議事堂‥‥。彼らが観光バスやデパートの屋上から眺める〈東京〉は文字通り、首都の表徴として知られた観光的な名所の風景ばかりである。

そのなかで特異な眺めとして登場するのが、下町の千住の「お化け煙突」である。4本の煙突が眺める場所によって3本にも2本にも 見えることでそう呼ばれたこの火力発電所のショットは、おそらく小津の少年期の記憶として保存された〈故郷〉としての東京の告白的な残像にほかなるまい。

*

小津安二郎にとっての「東京」とは何であったのか。

小津は1903(明治36)年に東京・深川で生まれた。父親が三重松阪で海産物や肥料などを扱う大店、小津本家の東京の支店をまかされていたが、関東大震災で東京の下町が壊滅したことから10歳の時に本拠の松阪に戻り、10代はほぼこの土地で過している。

幼少年期を過ごした深川など、東京の下町の記憶は『東京物語』をはじめ多くの作品の舞台として繰り返し登場するから、小津にとって東京が〈故郷〉と意識されていたことはもちろんあったろう。のちに小津が愛着した東京の老舗の料理店や酒場のモデルを、しばしば作品の舞台に登場させているのも、それを裏付ける。

とはいえ、それはやはり画家の東山魁夷が「東京十二景」で描いた風景と同じように、小津にとってあくまでも「失われた故郷」としての仮構の東京の再現なのである。

妻帯せず境涯にわたって独身者だった小津は、戦後になってから撮影所に近い鎌倉に自宅を構えて、母親とともに暮らした。かたわら作家の里見弴をはじめとする「鎌倉文化人」との交友を深める一方、私生活では俳優としてなじんだ佐田啓二の一家と〈疑似家族〉のような関係を結んで、三世代の親密なつきあいをもった。

いわば「東京」の周縁に設けた自身の仮想的な空間をプラットフォームとして、東京という作られた〈中心〉と尾道というリアルな〈故郷〉を結んだ家族の物語。それが映画『東京物語』である。

〈故郷は巡礼の出発点であり、遍歴の帰着地である。いや、芸術家の生涯の旅のどこにでもいつでもある。しかし、その故郷は、いつどこにでもとは見出しがたく、行きあいがたいものである〉(川端康成)

「東京十二景」を描いてから3年後、東山魁夷は初めてデンマーク、スウェーデン、ノルウェイ、フィンランドの北欧各国を3か月にわたって写生旅行した。その風景をリトグラフにまとめた「古き町にて」の序文に、川端康成はそう記している。

「故郷喪失者」としての東山魁夷が、その〈故郷〉の不在の証明として描いたのが「東京十二景」であったとすれば、この北欧の都市をめぐって描いた孤独な異郷の街の風景は、画家が心のなかにあたためたもう一つの仮想の〈故郷〉の発見であった。

〈なぜ、北欧を旅して、私が心の故郷にめぐり合ったのか。北欧の自然と、町と、そこに住む人々に対して、あれほど心を通い合わすことができたのか〉

「故郷喪失者」が「北欧」という見知らぬ風土に新たな〈故郷〉を発見するという逆説をまえにして、それは人間の〈死〉の極としての「北方」の光がもたらす生の輝きと愛のあらわれを感じるからだ、と画家はこたえる。

小津と東山が「東京」という大都市に託して造形したふたつの共時的な物語は、日本人の〈故郷〉の喪失と〈家族〉の崩壊をうたった、〈戦後〉へのせつない挽歌である。

◆標題図版 東山魁夷「門」(「東京十二景」のうち)