美の来歴◆56〈絵画の黄昏〉を生きた画家、野見山暁治 柴崎信三

故郷、戦争、パリ、〈無言館〉‥102歳まで現役を貫いた画家とその時代

昨年102歳で逝った画家の野見山暁治はエッセイの名手でもあった。

めぐりあった同時代の画家らを描いた『四百字のデッサン』や、留学先のパリで病死した若い妻への挽歌『パリ・キュウリイ病院』などは、人間へ向けた画家のまなざしを柔らかで行き届いた文章にした名作として、いまも読み継がれている。

九州筑豊の炭鉱町で育った自身の生いたち。画家を志して東京美術学校(東京芸大)に学び、繰り上げ卒業で召集を受けて兵卒として満州へ動員されながら、肋膜炎で内地送還となった戦時下の苦い日々。戦後、フランス政府私費留学生としてパリに暮らし、めぐりあった日仏の友人たちとの交流の回想も陰影に富んでいる。

帰国したのち母校の東京芸大教授に招かれたが、生来のボヘミアン的な体質が大学の水と合わず、のちに教壇を退いた。大学で岡田三郎助や藤島武二といった巨匠たちから受けた指導への違和感が、その後の画家の20世紀の〈絵画〉へ向けるまなざしと、自らの造形に大きな転換をもたらしたと見える。

美術学校の教室にはデッサンの教材であるギリシャ・ローマ時代の英雄や美神たちの石膏の胸像が並んでいる。画家を志しながら、野見山は基礎的な訓練の石膏デッサンが好きではなかった。

〈石膏像の原型は実のところ、わたしが永らく滞在したヨーロッパの名だたる彫刻だったのだ。それまでは迂闊にも、画室を飾るエキゾチックな置物ぐらいにしか思っていなかった。‥‥いったいどう見れば良いのか。先駆者たちは、西洋人の目を持つことに懸命になっていたようだ〉

立体の掴み方、材質の性格と技法を飲み込むことに日本の画家たちがやっきになったのは当然であったに違いない。その「西洋人の目」を競う教育への疑問が、フランス留学から帰国した野見山のなかに降り積もっていったのだろう。

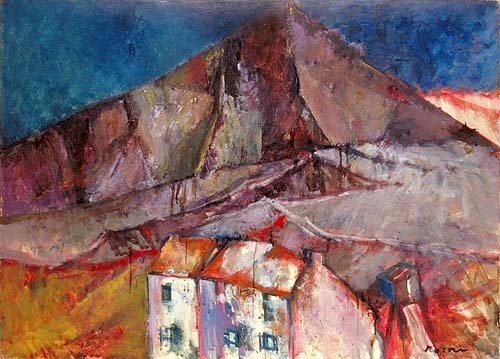

もとよりこの画家が初期から滞欧時代にかけて描いた作品は、異郷の炭鉱の風景を描いた『ベルギーのボタ山』(1957年)であれ、女性の肖像画の『アニタ』(1955年)であれ、西欧写実絵画の基本をふまえた具象画に重厚なデフォルメをくわえたフォーヴィズム風の作品であり、安井賞を受賞した『岩上の人』(1959年)はその頂点をなす。

それが帰国を境にして厚塗りのリアルな風景や人物の〈かたち〉から、奔放な明るい色彩が躍る自然や心象の抽象的な造形へと、作風を大きく変えていった。

*

きっかけの一つはやはり「石膏デッサン」の呪縛であったのかもしれない。1970年前後、大学紛争で「反体制」を唱える学生たちの反抗が怒涛のように広がり、野見山が教える東京芸大にもその波が押し寄せた。

巨匠たちが引き継いできたアカデミックな教育に異議を唱える学生たちを前にして、野見山は「入試の課題を変えてみてはどうか」と教授会に提案した。入試科目の「石膏デッサン」を廃止するという思いきったアイデアは、当然教授会の執行部の強い反発を呼んだ。

「それじゃ何を描かせるのですか」

最年長の油画科の主任教授であった小磯良平は、当惑を隠さない。

〈アングルの冷たさと厳しさに憧れたこの画家は、写生をすることがやたら好きで、若いころ学んだ石膏像を基礎とすることに、むしろ学校の存在理由を見出しているようにさえ思えた〉(野見山暁治『創作ノート』)

神戸のクリスチャンの家庭に生まれて自身も敬虔な信仰を持ち続けた小磯は、端正で優雅な肖像画で知られた、いわば日本の洋画界の貴公子である。藤島武二門下で東京美術学校在学中に「帝展」に入選、留学で渡仏してルーヴル美術館で出会ったヴェロネーゼの『カナの巡礼』に感動し、群像画への関心を深めた。サロン・ドートンヌに出品、帝展無鑑査となり、戦時下の1941年に発表した『斉唱』は、西洋美術の骨法をふまえた若い女性の群像画の傑作として、大きな評価を得た。

しかし、戦時体制の下で従軍画家としてビルマ(ミャンマー)などに派遣され、いわゆる戦争協力画を描いたことに戦後の画家は大きく傷つき、自身の画集からこうした作品を排除した。戦争の時代の転変に揺さぶられた経験があればこそ、紛争下の大学行政官としての小磯の振る舞いは弱気で、慎重をきわめた。

学生たちの要求が激しくなり、校舎に立てこもって教授たちをつるし上げる「大衆団交」の矢面に立った小磯は疲れ果て、「もう終電がなくなるから」と席を立とうとすると、学生たちは体を張ってそれを押しとどめた。

教授会にも顔を出さず、「石膏デッサン廃止」の持論を唱えていた野見山はさすがに居心地が悪くなり、小磯にあてて辞表を提出して故郷へ戻ると、そこへ小磯から「どうか東京へ戻ってきてください」という手紙が追いかけてきた。

〈ぼくは勇気がないのです。小磯先生は泌々そう言った。ぼくは現代のアメリカ画壇、リンドナーとか、ああいう人たちの絵を、いつも画集で見ています。ぼくもやってみたい、だけど怖い、勇気がなくて〉

提出した辞表を慰留した小磯は、続けてそう言った、と野見山は回想している。

*

パリに留学していたころ、野見山は「19世紀ローマ賞絵画展」という展覧会を見て、ある「うそ寒い感覚」を覚えたことを後年、思い出して書き留めている。

ローマ賞というのはフランスのアカデミーが美術を志す学生に出していた最高賞で、これを獲得すれば一人前の画家として認められるという栄誉である。西欧の神話や歴史上のモチーフを課題として、遠近法に従って人物や風景を正確に捉え、空気の層や物質の質感を油彩画という手法で画面に写すことが、ここでは最も重視される。

〈モノの立体感とその肌ざわり、あるいは衣裳の襞のより具合といった細かい表現にも、確固とした技法の約束があるようだ。それを身につけることに懸命だったわたしたちの先駆者が、あんなにも教室でうるさかったのは当然だったのかもしれない〉

留学中と帰国後に野見山が描いてきた風景画や人物画も、そうした約束事をふまえたうえで、新しい美術の潮流のデフォルメや内面化を試みたものにほかなるまい。それゆえ、ローマ賞の作品から受けた「うそ寒さ」は、フランスから帰国した画家が異郷で出会って学んだ絵画の手法と、日本人という異った文化のもとの〈自己〉の乖離のなかで、ひときわ高まっていた。

「一律にモノの見方を強制されてたまるか。表現の方法に一定の約束があってたまるか」

そんな反抗的な気分が画家の周囲に澎湃と漂いはじめた。作品の画風も風景や人物の具象的な造形が影を潜め、大胆な曲線と鮮やかな色彩が乱舞する抽象的な画面に変化を遂げてゆく。この転換点として画家があげているのは、1966年の『蔵王』である。

スキーででかけた蔵王の樹氷からインスピレーションを得たこの画面は、紺青の空を背景にして白い樹氷の巨大なつらなりをデフォルメさせた作品で、ここにはすでに具象画としての〈蔵王〉という写実的な風景の固有性や造形性はない。〈絵画の革命〉が彼のなかで次第に大きなうねりになっていった。

ローマ賞が廃止になったというニュースを聞いたのは、ちょうど野見山が母校の東京芸大の教官として、改革を求めて荒れる学生たちに向き合い、「石膏デッサン廃止」を唱えて教授会で孤立していたころのことである。

世界中の若者たちが古い秩序に反旗を翻し、異議申し立てを繰り広げた時代の潮流のなかで、西欧の歴史のなかで育まれた〈油彩画〉を取り巻く古い秩序も崩れ始めていたのである。

伝統の「瓦解」は、帰国後に母国でカンバスに向かう野見山自身のモチーフや造形への迷いとなった。スランプに陥り、描くべきものが見えなくなった。

〈絵が描けなくなった。画面に引く一本の線の効果や反応が、ぼくのなか で起きてこない。画面とぼくとの間に、感情のやり取りがない。感覚の跳ね返りがない〉

*

具象画家から脱して色彩と抽象的な造形に向かう決定的な転換は、それから5年ほどを経た1976年、野見山の画家としての後半生に大きな刻印をもたらした戦没画学生の遺作の取材と蒐集、という仕事が少なからずかかわっているはずである。

戦争末期に同じ東京美術学校に学びながら野見山と前後して軍の召集を受け、中国やアジア太平洋の各地で戦没した学生たちの遺作を探してその画集を編むという企画で、詩人の宗左近、評論家の安田武とともに画家は戦没学生の遺族を訪ねて全国を歩いた。それは『祈りの画集』と題して映像化され、出版されて大きな反響を呼ぶ。

同じ時代に同じ学窓でカンバスに向かい、〈絵画〉という空間に未熟なデッサンで挑みながら戦地に散った若い魂の軌跡は、野見山の心を大きく動かした。そこには自身が出征の折、自宅で催された壮行会の一場の記憶が横たわっている。

繰り上げ卒業で召集され、現役兵として入営する前夜、彼は九州の自宅で開いた壮行の宴にのぞんだ。家族と親戚や近隣の人びと、それに来賓の陸軍将校らが大広間に顔をそろえ、酒杯をあげた。「お国のために戦って勲を立てろ」「一命を捧げて男子の本懐を遂げよ」「敵をうち倒せ」‥‥。勇ましい〈祝辞〉が延々と続いた。

最後に「出征兵士として挨拶を」と求められたとき、彼のなかで何かがはじけた。もうアッツ島は玉砕して、戦局は押し詰まっている。最前線へ出れば死ぬことは目に見えている。〈厭戦〉の気分を引きずったまま、22歳の野見山はそこで言った。

〈「我はドイツに生まれたる世界の一市民なり」とあるドイツの詩人が言っています。私は日本に生まれた世界の一市民です。それなのにどうして、他民族とたたかわなくてはならないのか。そんなことで死にたくはありません。なんで私に敵がいるんですか。なんでそういう人たちと殺し合わなければならないんですか〉

ほとばしるように、言葉が溢れ出した。

一瞬、場は水を打ったように静まり返ったが、さらに続ける野見山に父親は「やめろ」と叫び、来賓の陸軍将校は「貴様、もう一度言ってみろ」と鬼のような形相で怒鳴った。もう壮行会の体は損なわれて、会場は戦争末期の疲弊と憤怒が入り混じった奇妙な空気に包まれた。

*

戦没学生の絵の多くは、もちろん技巧的には未熟なものが多く、面白みにも欠ける。しかし、自画像をはじめ家族、恋人、友人らを描いた肖像画などの残された作品には、明日には戦場で死ぬかもしれない若者たちの切実な運命が投影されている。

「これを描いておきたい」という、〈絵画〉に対する技巧を超えた祈りが、戦後を生きながらえていまもカンバスへ向かう同世代の画家の魂を捉えた。それは画家の自らの〈絵画〉に対する向き合い方に、少なくない変容をもたらした。

戦没画学生の遺作をさらに掘り起こして、一つの美術館に収蔵、展示しようという構想を野見山のもとに持ってきたのは、20歳も年下の画商の窪島誠一郎である。

『祈りの画集』に収録された戦没画学生の作品に心を動かされ、さらに発掘して彼が持つ長野県上田市の「信濃デッサン館」に収蔵、展示したいという構想で、野見山に協力を仰いだ。画家はこれにこたえて、二人はおよそ1年半にわたって全国各地の戦没画学生の遺族を訪問し、遺作を探し歩いた。

作品が集まるにつれて構想は広がり、窪島が個人や企業、金融機関などに寄付や融資を働きかけて、このデッサン館の分館として専用の美術館を建設する計画に発展した。

こうして1997年に「無言館」と名付けた戦没画学生の遺作を展示する専用美術館が、同じ上田市内に開館した。収蔵作品はおよそ600点にのぼる。

戦時下、明日は戦地へ送られて落命するかもしれない日々、若い画学生がカンバスに描いた作品は、切迫した時間と未熟な技量のなかで〈絵画〉に託した「祈り」の表徴である。限られた時間とつたない表現のなかでかれらが残した作品のもたらす衝撃は、戦後の泰平の時代を生き延びた野見山に対し、「絵画とは何か」という自らの創造の原点へ立ち返らせる力となっていったはずである。

スランプを脱したのちに、彼の作品は画面から具象的なかたちや固有の場所などの記録性を失い、自らの心象や感覚の抽象的な造形へと激しく変容していく。鮮やかな色彩と奔放な曲線が自在に行き交う画家のカンバスは、劇的と言っていい転換を遂げていった。

1981年の『近づいてきた景色』はアトリエから望む海の向こうに太陽が沈む瞬間をとらえた作品というが、淡いブルーを基調とした画面には広大な海と太陽の風景の輪郭や風光はすでになく、画家が見つめる日没への心象だけが描かれている。

〈いつの間にかモノを見据えることを、ぼくは避けるようになってきた。いろんな要素で、ふくらんだ実在の人物よりも、人間が落とす影の動き、あるいは流れる水の気ままな時間帯、壁に滲みるあわい濡れ跡、跡というよりは消えてゆくものの残像。‥なんでそんな実体のないものばかり漁るようになったのだろう〉

ここには現実の風景は解体した構築物の残滓として漂うばかりで、画家の意識や感覚だけが自在な曲線や奔放な色彩によって躍動している。

これは〈戦争〉を挟んで写実絵画が解体してゆくなかで、102歳で没するまで現役であり続けた野見山暁治という画家が、さまよいながらたどり着いた〈20世紀絵画の終焉〉の一場面であるのかもしれない。

◆標題図版 野見山暁治「ベルギーのボタ山」(1954年)