麻について

日本人は、大昔から麻(大麻草)を神聖なものとして大切に利用してきました。

・御幣

・神宮大麻

・横綱土俵入りの綱

一方で近年、麻薬としてのマイナスイメージがついていて残念に思います。

ここでは、麻が登場する①神社の世界、②繊維の世界、③薬物の世界について、徒然と書き並べてみました。

神社の世界の麻

ヌサ・麻

古来、神に捧げる神聖な布を大和言葉で「ぬさ」と呼んでいました。

大和言葉とは、日本に文字がなかった頃から使われていた古の言葉です。

当時の布は、麻繊維を紡いで作られていたことから、後に、大陸から文字(漢字)が伝わると、大和言葉の"ぬさ"に、漢字の"麻" が当てはめられ、"ぬさ"="麻"となりました。他にも幣、奴佐などの漢字にも当てはめられました。

そして、"ぬさ"の美称である"あおぬさ"は大麻、大幣と漢字表記するほか、御幣(ごへい、おんべ)と読み書きすることもあります。

因みに、鈴鹿山地から伊勢湾へ流れる川の中に、御幣川(おんべがわ)という川があります。なかなか読めない川名ですが、よく考えてみると伊勢、熊野、大和朝廷、平城宮などがある紀伊半島は古代の日本を発見できる面白いエリアで、魅力的な地域です。

ところで、布を神に捧げることに、私は今ひとつピンとこなかったのですが、よくよく考えてみると衣・食・住の有難さは大変なもので、ましてや古代の人々にとって、衣は命に関わる重要なアイテムといっても過言ではないと思います。布を身体に纏う生物はヒトだけが獲得した知恵です。神への感謝を表す供物として、食べ物と同格に布を捧げても不思議ではないと思うようになりました。

神社の世界では、麻、大麻、弊、大幣、御幣らの漢字表記に大きな違いはないような気がします。

神宮大麻

伊勢神宮のお札を"神宮大麻"(じんぐうたいま)と言います。全国の神社でよくみかけるお札です。

元々は、伊勢神宮の払除けの神具であるオオヌサ(大麻)を配布したことが始まりのようです。つまり、神宮大麻(ジングウオオヌサ)という言葉のままということです。

写真は大国魂神社でいただいた神宮大麻です。

お祓いや結界に用いる麻

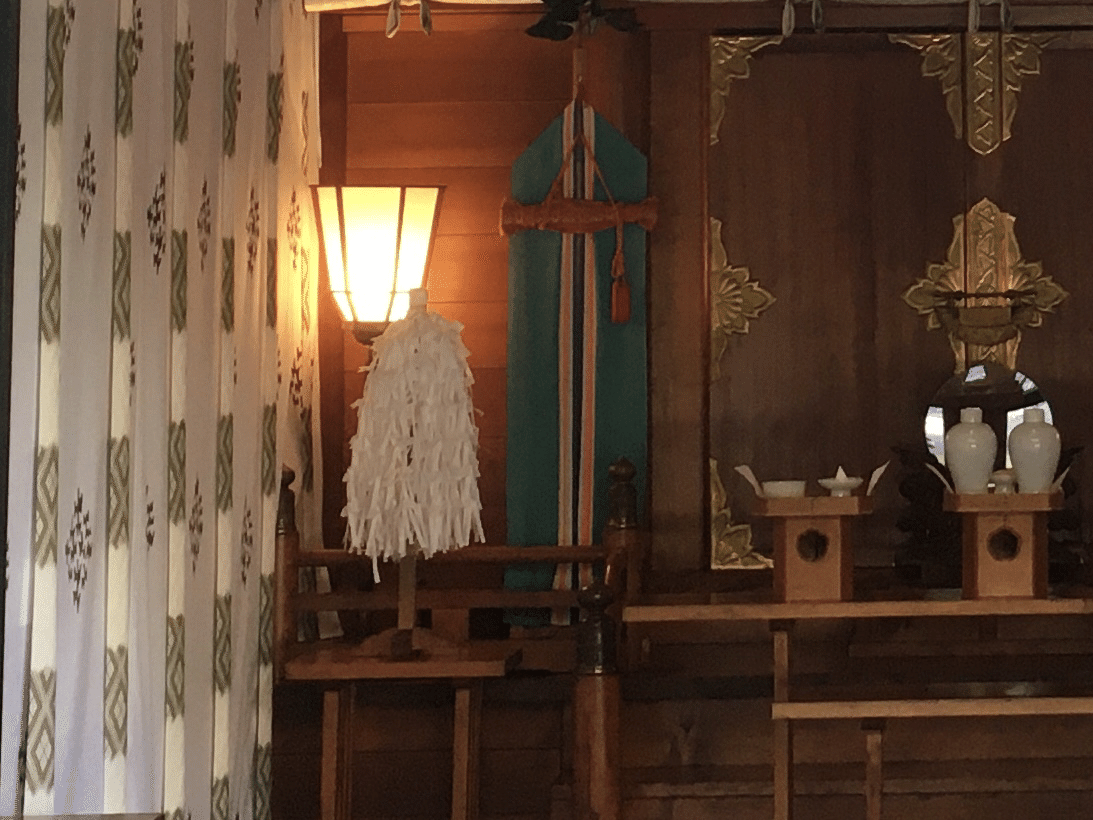

ヌサ(幣、麻)・シデ(紙垂)

神社でお祓いを受ける時、神職が手に持ってサッ、サッと振る神具を"ヌサ"と言います。そして、ヌサに付いている白いヒラヒラしたものがシデ(紙垂)です。

現代の紙垂は紙製ですが、古代、そもそもは麻繊維の布が使われていたようで、だからこの神具をヌサと呼ぶのでしょう。

紙垂は、ヌサ以外にも、

鳥居

御神木

注連縄

横綱土俵入りの綱

玉串

鏡餅

などに付けて、結界を作ったり、神聖さをパワーアップさせる役割を担っています。

"ヌサ"を見ると、私は幼少の頃の体験を思い出します。田舎の神社のようなお宅に連れて行かれ、小さな神棚の前で正座してお祓いを受けました。そこで、神職らしきおじさんが振ったヌサから、一つ二つひらひらと落ちた紙切れ(シデ)を食べさせられた記憶です。何やら占いのような儀式だったと思いますが、食べて大丈夫か?という気持ちが残っている不思議な思い出です。

皇位継承の儀式における麻

令和元年、改元にあたり、皇位継承の様々な儀式が厳かに行われ、テレビを通じてですが、とても感動しました。

最大の儀式は"大嘗祭"(だいじょうさい)で、その中心的儀式が11月14日~15日に行われた"大嘗宮の儀"と呼ばれる神秘の儀式です。ほとんどは、皇族秘伝の非公開なのですが、この場面で、大麻繊維で織られた布「麁服 あらたえ」と、絹布の「繪服 にぎたえ」と呼ばれる二種類の反物が供えられます。

麁服は、天照大御神が身に着けるべき着衣として、新天皇が大御神に献上するそうですが、その"あらたえ"は、徳島県の三木家という一族が、大麻栽培から機織り、献上までの一式を、代々引き継いでいるそうで、令和の"あらたえ"も古式にのっとり、三木家が担ったそうです。

つまり、"大麻"は極めて神聖な植物であって、三種の神器に続いて重要な象徴物のようです。

ちなみに大嘗宮は、儀式を行うためだけに数日間だけ仮設される神殿です。しかし、今回、令和の大嘗宮は、儀式の後に皇居で一般公開されましたので、12月8日、直接見学しに行きました。人が沢山でゆっくり見ることはできませんでしたが、古代日本の伝統儀式を少しだけ感じることができて良い思い出です。

伝統和柄

日本の伝統紋様に、"麻の葉柄"というデザインがあります。

正三角をベースとした幾何学文様で、和服や調度品などに時々あしらわれています。

麻は、成長が早く、強くて逞しいことから、"子供の健やかな成長"や"魔除け"の願いが込められているデザインです。

最近では、漫画"鬼滅の刃"の禰󠄀豆子ちゃんが着ている着物の柄が麻の葉柄です。鬼除けでしょうか。

繊維の世界の麻

繊維産業の世界では、麻は三つの意味合いで使われています。

①狭義の麻(一植物種)

②広義の麻(植物繊維の総称)

③商品表示の麻(リネンとラミー)

これらを一緒にして話をすると混乱します。

①狭義の麻

狭義の麻(アサ)は、

バラ目/アサ科/アサ属/の"アサ"

という特定の植物種を指します。

中央アジア原産の一年草で、日本にも古くから自生している植物です。人類が栽培した最古の植物の一つとされています。

和名:麻(アサ)

別名:大麻草(タイマソウ)

英名:Hemp(ヘンプ)

②広義の麻

広義の麻は、茎や葉脈などからできる植物系天然繊維の総称です。

天然繊維には綿、麻、絹、毛があります。ここで言う麻が、広義の麻です。

繊維名と[植物名]は次のとおりですが、広義では"すべて麻"です。

・リネン[亜麻(あま)]

→アマ科アマ

・ラミー[苧麻(ちょま)]

→ イラクサ科カラムシ

・ヘンプ[大麻(たいま)]

→ アサ科/アサ

・ジュート[黄麻(こうま)]

→アオイ科/コウマ

・サイザル麻[サイザルアサ]

→リュウゼツラン科/サイザルアサ

・ケナフ[洋麻(ようま)]

→ アオイ科/ケナフ

③商品表示の麻

日本では、家庭用品品質表示法という法律により、商品表示に使える用語が指定されています。この中に"麻"があります。

繊維製品で麻と表示されているのは、肌触りが良い高価なリネン[亜麻(あま)]とラミー[苧麻(ちょま)]の二つのみです。

つまり、タグに"麻"と表示されている商品の布原料は、アマ科アマ、イラクサ科カラムシであって、アサ科/アサ(狭義の麻、大麻草、ヘンプ)ではない、ということになります。ややこし。

薬物の世界

麻には、人の神経に作用する様々な物質が含まれており、この成分を利用して、

・医療(薬)

・麻薬(毒)

・嗜好品

として世界的に使われています。

医療用大麻

鎮痛、沈静、催眠、食欲増進、抗がんなど幅広い効用があるため、中国やインドなどでは古来から使われてきたそうです。

ただ、日本では、このような使われ方はあまり聞かない気がします。ちょっとわかりません。

20世紀になると、世界的に薬物規制が強化されました。大麻ではありませんが清国で起きたアヘン戦争なども関連しているかもしれません。

ただ、最近は徐々に合法化への動きもあるようです。

麻薬

法律で規制されている薬物を麻薬といいます。

日本で麻薬を規制する法律は、主にこの四っつです。

・麻薬及び向精神薬取締法

・覚せい剤取締法

・大麻取締法

・あへん法

有名な麻薬は、ケシを原料とするアヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカを原料とするコカイン、アサを原料とするマリファナ(別名 大麻(たいま))などです。

ここに"麻"という漢字が沢山使われていて、麻が悪者の代表みたいに印象付けられています。そもそも"麻薬"の麻はインパクト強いと思います。外国では事情がわかりませんが、少なくとも日本では、伝統的な麻利用の状況を踏まえて、文字の使い方を考え直した方が良い気がします。

"麻薬"、"大麻取締法"の言葉を是非辞めてもらいたいです。麻薬は魔薬、大麻取締法はマリファナ取締法 に改名するだけで

、麻に対する誤解もかなり減ると思うのですが。

嗜好品

日本では法律違反ですが、海外では、嗜好品として麻(大麻、マリファナ)が合法に利用されてある地域があるようです。

詳しいことはわかりませんが、タバコやアルコールのようなものでしょうか?

個人的に思い出すのが、昔、フィジーで飲んだ"カヴァ"という怪しげな飲み物です。何らかの植物の根を搾った汁だったと記憶してます。アルコールではないのに酩酊し、気分はハイではなく逆に落ち着く、と聞かされ、舐める程度に試してみましたが、恐る恐るでした。もっとも、味や効果は全く分かりませんでした。

世界中には、まだまだ知らない、このような怪し気なるものが沢山あるはずです。世界は広くて面白い。