M-1から考えるカリスマの後継者問題

M-1を見た。めっちゃ素人の感想だが、令和ロマン凄かった。完全にお笑いを科学してるというか、勝つべくして勝った感じがした。

一方で、審査員の海原ともこが「もっとしょうもない笑いが見たい」と言ってたのもなんか分かる。どの漫才も理屈が出来すぎている。だから天然性の高いバッテリィズがその感覚の受け皿になったのではないか。

しかし全体傾向としては、お笑いもスタートアップと同様、優秀な人がちゃんと構造を科学して、再現性高く勝つゲームになっている。それをやり切れる人が強い。

慶應のような大学出身者が目指すほど、稼げる憧れの職業になったのは業界にとって前進だが、昔ながらの人たちが、「最近のお笑いはつまらん」という感情が起こるのも分かる。スタートアップとも通じるものがある。

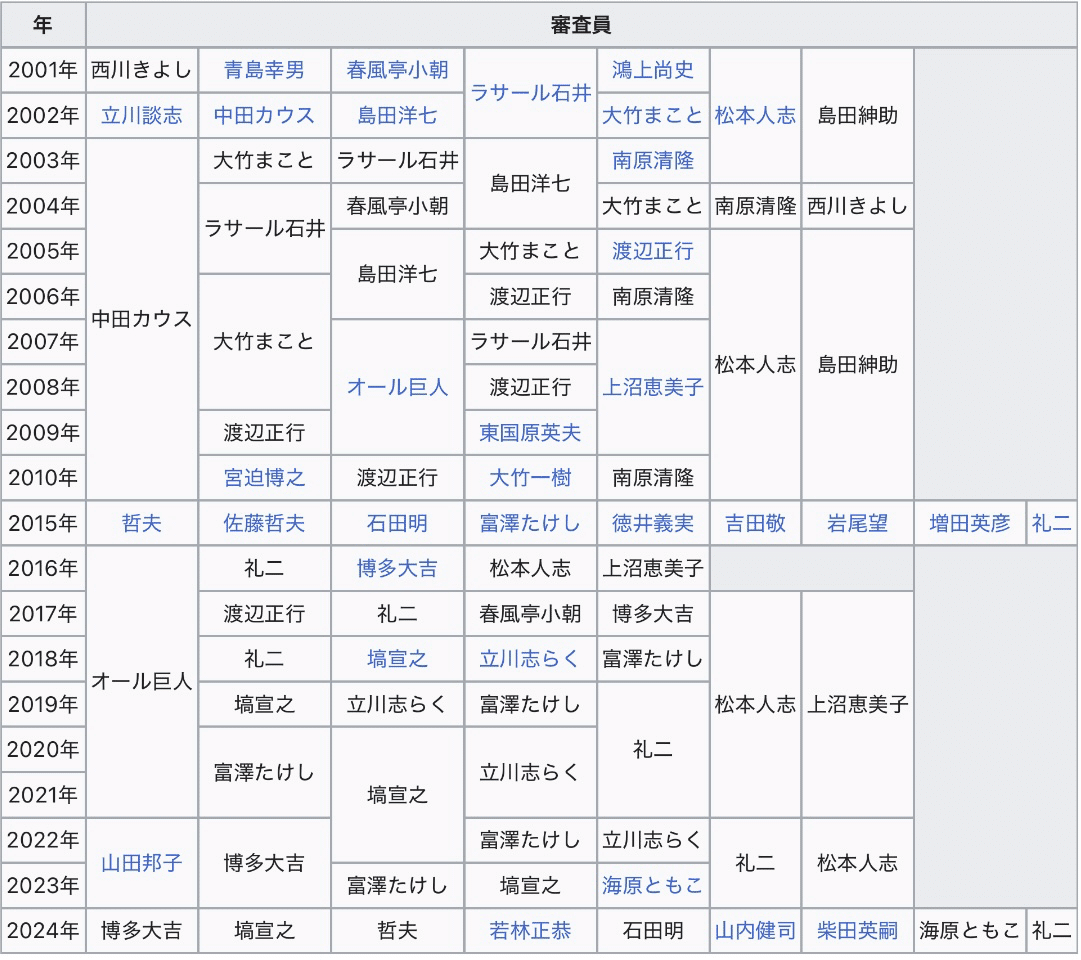

さて、個人的に注目したのは審査員だ。これまでのような大御所ではなく、中堅のM-1歴代チャンピオンたちにガラッと世代交代していた。

その要因は間違いなく、松本人志がテレビから居なくなったからだろう。「審査員に松っちゃんがいないM-1なんてダメだ」みたいな声もあったが、そもそもM-1の審査員の変遷を調べてみたら想像以上に興味深かった。

2001年、島田紳助がM-1を創設。10年間は島田紳助体制だったが、不祥事により2011年に電撃引退。そこから4年間は開催されてない。

2015年にM-1再開。実はその時にも今回と同じような若返りが図られていることが分かる。ただそれは一年で終わる。(松本人志は、2015年は相方浜ちゃんの裏番組があって出られなかった、と話してる)。その後、松本人志がトップに立ち、8年間松本体制が続き、今年という流れだ。

M-1企画当時の振り返りを読むと、島田紳助がこのように話している。

審査員のなり手がなく、私も直接お願いしたり。松本人志も快く審査員を承諾してくれ、これも私には重要なことでした。演者が納得するには、松本人志がいてくれないと困るのです。

当時彼は、若手のカリスマでしたから、快くオッケーしてくれ、私が引退するときもM-1頼むなの約束を守り、今もやってくれてることに感謝です。

島田紳助がすごいのは、先を見越して後継者である松本人志を入れていたことだ。カリスマの後継者問題はむずかしい。会社も同じだが、経済と違って文化は価値を数値化しきれないので、より難しい。スポーツのように体力の限界が来るわけでもないし。

「この人になら芸を評価されても異存は無い」これが、紳助の審査員選定の基準だったそうだが、極めて主観的である。ただ、それを束ねる権威だからこそ代替不可能な存在になっていた。

圧倒的な存在ゆえに、カリスマは自ら降りられない。2人のカリスマともアクシデントによって、業界外の声によって実質的に降ろされている。それは組織にとって新陳代謝のチャンスとも言える。(会社で言えばリクルート社のように)

今年のM-1を見る限り、委員長の席には初代チャンピオンの中川家 礼二が座っていた。が、横並びな感じがした。どんな組織でもそうだが、明確なトップがおらず合議的な体制だと思い切った判断や取り組みが生まれづらくなり、どんどんつまらなくなっていく。みんなが理解できる理屈しか通らなくなる。

正直、今年の審査員は、海原ともこと笑い飯 哲夫を除くと、全体的に近い論評をしていた(ように感じた)。視聴者として聞く分には、構造的で説明としてはとても分かりやすかったが、ある意味で似通っているとも言える。令和ロマンの二連覇も去年と同じ価値観を選んでいるという意味では保守的な選択だ。(松ちゃんだったら選んでいただろうか)

結局、多くの人が論理的に納得できるものを選んでいくと、画一的な答えに近づいていく。賢いビジネスゲームだったらロジック重視でいいのかもしれない。しかし、お笑いのような文化は、その外側にあるものをいかに面白がれるかが進化につながるはず。そう考えると、実は独裁のほうが価値の多様性が許容されるのではないか。

何事も行き詰まれば、そこに風穴をあける次の価値観を時代は求める。次のカリスマはいつもその世界の外側からやってくる。これからのM-1がどうなるか、今から楽しみだ。