SaaSのスタートアップがリアル建設会社をM&Aした理由

「これって、いまやるべき事なの?」

「Exitはどうなるんだ?」

「SaaSに投資したはずなのに」

2024年の秋、投資家との議論がヒートアップするなか、私は大きな決断を迫られていました。

SaaS事業は前年比2倍以上で売上が成長し、直近で数千万円の契約も複数決まり、採用もうまく行き始めたタイミングでした。にもかかわらず、私が「建設会社をM&Aする」と言い出したわけです。

それでもなお、M&Aを決断したのは、我々のミッションである「地域産業・レガシー産業のアップデート」を実現するために必要だと思ったからです。

2024年12月25日、私たちクアンドは宮崎県の建設会社「南都技研」をM&Aしました。

正直、このM&Aはめちゃくちゃ悩みました。ITスタートアップが地方の老舗建設会社を買収するわけです。普通じゃない。色々な反対や葛藤がありました。

それでもこの選択に踏み切った背景には、建設業界が抱える構造的な課題を解決するためには、SaaSだけではなく、リアルな建設会社や労働力を自分たちで保有する必要があると感じたからです。

このnoteでは、なぜこの決断をしたのか、その背景と想い、そして今後目指していく未来についてお話ししたいと思います。

家業の課題から生まれたSaaSサービス

私たちクアンドは建設・製造現場向けのビデオ通話アプリ「SynQRemote(シンクリモート)」を開発提供しています。このサービスの発端は、父が経営していた建設会社の「技術者不足」という悩みでした。

「こんなに忙しいのに、社長はまた仕事を受けてきた!」という社員と、「給与や賞与を出せるように、仕事があるときに仕事は受けておかないといけない!」という社長のせめぎ合いが常に起きていました。

現場の技術者は会社の稼ぎ頭ですが、どうしても彼らに仕事が集中してしまいます。ひとつの現場が終わったら次の現場まで1時間かかる、なんてこともザラ。移動中に車で聞いていたラジオ番組がひとつ終わっちゃうようなこともありました。

「この時間もったいなくない?」

そう思った課題感から、このSaaSサービスは生まれました。

プロダクトの発表リリースを出した翌日、70社程度から問い合わせがあり、「これはいける!」と思いました。実際、数千万円規模の大手案件もリリース初期に決まりました。

しかし、順調だった初期に比べ、ある時期を境に導入スピードが落ちます。そこから「現場系SaaSが抱える本質的な課題」との戦いがはじまります。

「市場変化のスピード」との戦い

現場DXプラットフォームを展開しているカミナシCEO諸岡さんが、noteで公開していた内容が、その本質的な課題をよく表現しています。

カミナシはピボット後、1プロダクトで一定のPMFを手に入れ、順調に成長してきました。少なくとも、そう見えていました。

私たちが見誤ったのが、"需要の顕在化スピード"です。

(中略)

請求書クラウド市場やHRtech市場のように、既にニーズに溢れ、市場が完全に完成し、その中で雌雄を決するような状態ではありませんでした。時間軸が全く違ったのです。

私たちの最大の敵は競合他社ではなく、”無消費”でした。自らの手で、"潜在需要"を掘り起こしながら、市場を形成していくゲームだったのです。

私たちも「この業界を変えてやるんだ!」という気持ちで事業をスタートしていますし、業界を変えるべく日々努力してきたつもりです。

年々、出展する展示会では製品を体験する行列は長くなり、市場の波が徐々に大きくなっているのを感じます。実際、SaaS事業の成長スピードも加速しています。

ただ一方で、建設業界が抱える「人手不足」という本質的な課題に対して、より早急に、より大きく解決していくには、SynQRemoteというSaaS単体だけではカバーできないと感じるようになっていました。

「どうやったらもっと大きなインパクトを、もっと早く出せるのだろうか」

そのようなことを悶々と考える日々が続きました。

お客様の声の中にあった「ヒント」

そんなモヤモヤを抱えつつも、我々が解こうとしている「少ない人数で、より多くの現場を、品質落とさずに回す」という業界の課題設定は間違っていないという自信がありました。

2000年から2040年にかけて、建設業の労働者数は56%減少すると予測されています。それにもかかわらず、建設投資額は2021年から2035年にかけて9兆円増加すると見込まれています。現場の「量的な不足」は今後も増大します。

さらに、現場の品質や安全性に対する要求が高まる中で、設計や検査の偽装、施工ミスによる事故などが相次いでいます。ベテラン技術者が引退していく中、若手技術者の育成が追いつかず、「質的な労働力不足」も顕著になりつつあります。

こうした現状を踏まえると、「少ない人数で、より多くの現場を、品質落とさずに回す」という私たちが解決したい課題のコアは、業界全体において喫緊のテーマです。

このような業界の状況なので、よくお客様からは「仕事は沢山あるけどやってもらえる会社が見つからないんだよね」「発注先の検査会社も人手不足で仕事が受けられないって言ってるんだ。来月の検査どうしよう・・・」といったようなことを聞いてました。

また、父が建設会社をやっていることをお客様に話すと「お父さんの会社はまだ仕事を受けてもらえるだけの余裕ある?(≒発注したい)」とよく聞かれていました。このヒントが後の「M&A」に繋がってきます。

「事業承継」という地方企業の課題

時を同じくして、もう一つヒントがありました。父の会社に「事業承継ができないので会社を買収してほしい」という相談が何度かあったのです。売上も利益も順調に推移している会社が、なぜ売却を検討するのか。

私は不思議に思いました。

SynQRemoteをはじめとする多くの建設Tech企業が「人手不足」という課題を解決するために日々努力をしている一方で、その貴重な「人手」を持つ会社が売却を検討している。この矛盾を考えたとき、私の頭に浮かんだのは、

「自分たちで労働力を持ち、そこにテクノロジーを導入して労働力を増幅させるほうが、産業のアップデートにつながるのではないか」

という考えでした。

最初にM&Aを提案してきたのはCFOの佐伯でした。彼はもともと地方中小企業のM&Aや事業再生のファンドマネージャーを務めていた経験があり、売却される企業をリストアップして分析するのが日課のようになっています。ある日、「宮崎に『南都技研』という興味深い会社がある」と彼が案件を持ってきてくれました。

買収と言う選択肢は頭にあったものの、いざ目の前の選択肢として出されると「買収かぁ、うーん」という微妙な気持ちでした。なぜなら、私たちはSaaS企業として資金調達をしており、投資家や従業員に対して「SaaS事業を伸ばす」と宣言しています。まだまだやれることが沢山ある中で、新しい分野に手を広げるのは誠実ではないと感じたのです。

さらに、リアルな労働力を持つという発想が、私たちがこれまで追い求めてきた「デジタルで効率化する」というSaaSの本質から離れているように思えました。だからこそ、M&Aという提案に対して、どうしても前向きになれなかったのです。

しかし、初回のWEB面談で、私の考えは大きく変わりました。

画面越しに現れた南都技研の多田社長は68歳を迎え、私の父とほぼ同じ歳。50年近く、建設業界で事業を継続してきた多田社長の姿に、自分の父の面影を重ねずにはいられませんでした。

「この業界はもう何十年と変わってないんですよ。変わりたくても変われない状況なんです」

10年間以上も黒字経営を続け、優秀な有資格者が多く在籍しており、公共事業で実績のある老舗建設会社が後継者不在で悩んでいる。多田社長の諦めともとれる言葉に、業界が抱える問題の根深さを感じました。

そして、業務の内容を聞くと、SynQRemoteや我々のテクノロジーを応用すれば、5~10倍の生産性があげられそうなことが分かりました。もし、それだけ効率化できれば、人数は変えずに売上や利益率を一気に上げることができます。

これまで「SaaS事業を伸ばす」という枠に縛られていた自分の考え方に気づき、「リアルな労働力とテクノロジーを融合する」という新しい可能性が、私の中に浮かび上がったのです。

「よし、やろう!」

その日のうちに、私はM&Aを進める決意を固めました。

決断の先に待っていた多くの壁

南都技研を買収する決断をした私たちですが、ここまでの道のりは決して平坦ではなく、何度も自分たちの覚悟が試されました。

まず、M&Aには多額の資金が必要です。私たちは新たな資金調達を行わず、手持ちのキャッシュからM&A費用を捻出しました。その結果、事業のランウェイ(キャッシュがなくなるまでの期間)が大幅に短くなります。この判断には、度胸が必要でした。

また、従業員への説明も大きな課題でした。「SaaS企業」としてやってきた我々は、突如として「建設事業」を運営するのです。「話が違う」と受け取られるリスクもありました。しかし、私たちの従業員はSynQRemoteというツール自体ではなく、「地域産業・レガシー産業をアップデートする」というミッションに共感して集まってくれた人たちです。その信頼関係のおかげで、大きな混乱は起こりませんでした。

さらに、投資家への説明も困難を極めました。SaaS事業はARRやチャーン率など、成長指標が明確で投資家にとって評価しやすいモデルです。しかし、リアル事業のM&Aや運営はまだ明確な投資家の間でも評価基準が異なり「なぜSaaS企業がリアルな事業に進出するのか」「Exit時のバリエーションはどうなるのか」といった懸念が次々に上がりました。

幸いなことに、私たちの投資家にはロールアップ戦略に詳しいB Dash Venturesの山崎さんや、タクシー会社のM&Aを起点にライドシェア事業を展開する「newmo」の青柳さんがおり、彼らの助言や後押しを受けながら、「リアルとテクノロジーを融合するモデルが次の産業のスタンダードになる」というビジョンに対して、投資家たちからも賛同を得ることができました。

ポストデジタルは「産業再編成」の時代

「建設会社をやるってことは、スタートアップ的な成長を諦めたの?」

と聞かれることがありますが、そんなことありません。むしろ、逆です。

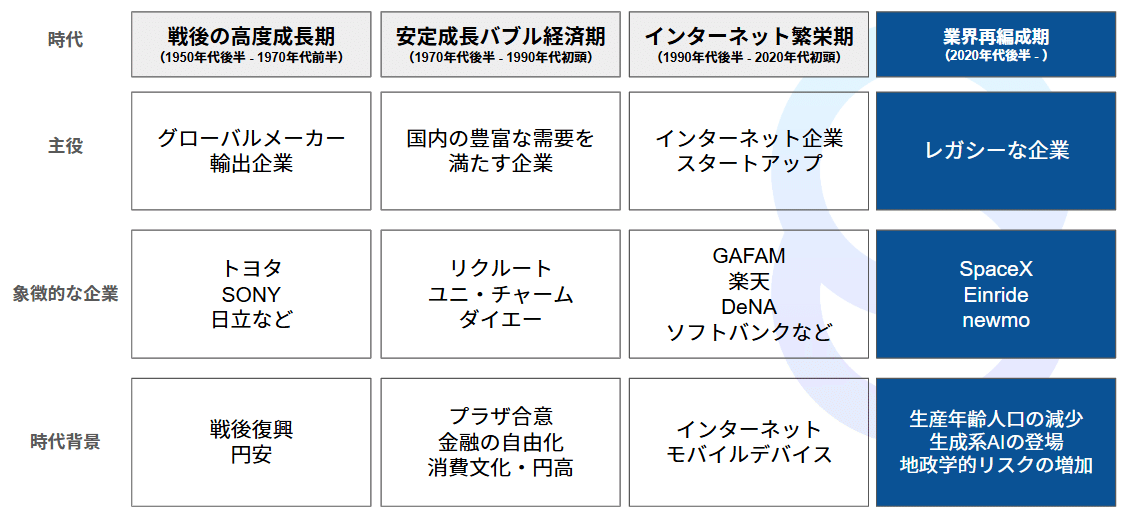

時代を代表する企業は、その時代の大きな時代背景や潮流に乗って成長していると思います。

「戦後の高度成長期」の時代には、円安固定相場や政府主導の産業政策により、トヨタやSONY、日立といったグローバルメーカーが日本経済をけん引しました。

次に訪れた「国内の安定成長・バブル経済期」では、円高による内需主導型経済へのシフトにより、国内市場の豊富な需要を満たす企業、例えばリクルートやユニ・チャーム、ダイエーなどが成長しました。

1990年代後半から2020年代初頭にかけては「インターネット繁栄期」と呼べる時代であり、GAFAMや楽天、DeNAといった企業が、モバイルデバイスやインターネットの力を活用して飛躍し、デジタル空間に大きなマーケットが誕生しました。

そして、2020年代後半に入った今、私たちは「業界再編成期」に突入していると考えています。

業界再編成期とは、全く新しい市場がデジタル空間上に誕生するのではなく、レガシーでリアルで大きな既存産業の構造が変化し、新しいプレイヤーがこれまでにない役割を果たすようになる時代だと考えています。

UBERはタクシー業界という枠を超え、人々の移動そのものを再定義しました。日本ではGENDAがゲームセンター業界を次々と買収し、新しい顧客体験を創造しています。また、newmoはタクシー業界・ライドシェアにおいて、地域の移動に新たなマーケットを生み出しています。

これらの企業が共通しているのは、全く新しい産業を生み出しているのではなく、昔から存在するレガシーな産業の旺盛な需要に対して、サービスの供給方法を壊し、新しい仕組みを構築している点です。

そして、それはアプリなどのデジタル製品単体ではなく、人や組織や施設など、リアルなアセットとデジタルが融合して、ひとつのサービスになっています。

ひとつ例を挙げます。自動車教習所は衰退産業ですが、大きな需要がある産業です。「南福岡自動車学校」はその領域で爆発的な事業成長を実現しています。

この3代目である江上社長は、AIが実習指導教官となる『AI教習所』や、教習所特化の人材サービス『教習所求人ナビ』など、自動車教習所の課題を製品パッケージにして、同業他社に展開しました。

それだけにとどまらず、国内の物流会社をM&Aし、海外教習所で育てた外国人ドライバーを就職させ、日本の物流問題にもチャレンジしています。

彼らは自社の定義を「免許取得のための自動車学校」ではなく「社会の "運べない" を解決する企業」と広げ、業界構造を再定義・再編成したわけです。このようなことが起きる時代が「産業再編成期」だと考えています。

余談ですが、このような時代においては、すでに自社のリソースを持っている「アトツギ」も、産業のアップデートを担える重要なプレイヤーに今後なってくるだろうと思っていますし、事業承継やM&Aは有限なリソースを調達する鍵となるアクションになってくると思っています。

私たちは何を目指すのか

私たちは「SaaS事業を諦めた」わけでも、「M&Aで建設会社をやる」わけでもありません。

圧倒的な人手不足の業界に対して、テクノロジーを駆使し、リアルな人とオペレーションを効率的に回しながら、新しい産業のアップデートを目指すのです。

これまでのVertical SaaS企業は、「事業を行う主体者(企業や組織)」の業務を効率化するEnablerとしての役割を主に果たしてきましたと思ってます。彼らの業務をソフトウェアの力で支援し、生産性を高めるサポートをしてきました。

しかし、上でも述べたように、近年ではこの枠組みを超え、自らで人や組織や場所といった資産を持ち、直接的に労働力を提供する企業が現れ始めています。これらの企業は、既存の産業構造を壊し、新しい業界の再編成を引き起こしています。

私たちが目指しているのは、建設業において、このリアルな価値とテクノロジーを融合させ、産業構造そのものを再編することです。

南都技研をはじめとしたリアルな事業を基盤に、私たちのSaaSの力を活用することで、建設業界が抱える課題に対して新しい解決策を示していきたい。

これは、単なる効率化を超えた、新しい価値創造の挑戦であり、この挑戦が地方産業やレガシー産業を未来へと繋ぐ重要な一歩になると信じています。

普通じゃない、それは可能性だ!

実は、南都技研の買収に手を挙げたのは、我々だけではありませんでした。南都技研と同業の大手企業A社も買収提案を行っていました。

当初、「さすがに相手が大手だと敵わないかもしれない」と正直思っていました。大手であれば、仕事の受注量も多く、すでに同じ分野での実績もあるため、南都技研にとって安心感があるはずです。それに、社員にとっても「業界の大手に入る」という安定感が魅力的に映るだろうと考えていました。

しかし、多田社長は最初から私たちクアンドを選んでくださいました。

「この業界はもう何十年も変わっていない。でも、あなたたちなら変えてくれるのではないかという希望が持てる。業界の新しい未来をここから作っていきたい」

慎重で、真面目で、堅実な多田社長が、同業他社ではなく、我々のようなITの若い会社に賭けてくれたってことは、この業界も今後大きく変わることができるかもしれないな。そう思いました。

調印式のとき、私は多田社長に「ヘラルボニー」のネクタイをプレゼントしました。ヘラルボニーは「普通じゃないということ。それは同時に可能性だと思う」というブランドメッセージを発信しています。

SaaS企業が建設会社をM&Aするというのは、普通ではない選択肢だと思います。それでも、この「普通じゃない」という点こそが、私たちや地域産業・レガシー産業にとって大きな可能性を秘めていると感じています。

私たちは「地域産業・レガシー産業のアップデート」を目指しています。

絶賛、一緒にこの世界を実現してくれる仲間を募集してますので、これを読んで「興味ある!」という方は是非お気軽にお声掛けください。

私のxアカウントです↓

https://twitter.com/shimojquando

リアルとデジタルの融合により、地方から新しい産業のモデルをつくっていきましょう!

いいなと思ったら応援しよう!