堀越vs大成~プレスの噛み合わせ~

前線のプレス位置がたった1カ所変わるだけで主導権を握るチームも変わってしまう、その手本となるような展開になった一戦。

今回は、プレスの噛み合わせが非常に見応えのあった全国高校サッカー選手権大会東京B決勝、堀越vs大成の試合を分析していきたいと思います。

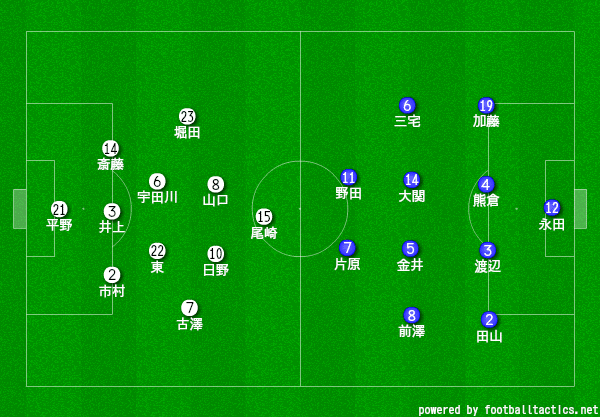

1.スタメン

注目ポイント

・堀越の流動的なポゼッションに対して堅守を誇る大成の対応策

・中盤の数的不利を大成がどう対処するか

2.試合情報

得点

1-0(前半12分・15尾崎)

1-1(後半38分・10原)

2-1(後半42分・10日野)

交代

後半0分(大成):IN9加藤↔OUT6三宅

後半17分(大成):IN10原↔OUT8前澤

IN15田中↔OUT11野田

後半22分(堀越):IN11山口↔OUT23堀田

後半26分(堀越):IN9若松↔OUT15尾崎

後半37分(堀越):IN18五十嵐↔OUT2市村

後半44分(堀越):IN17中村↔OUT8山口

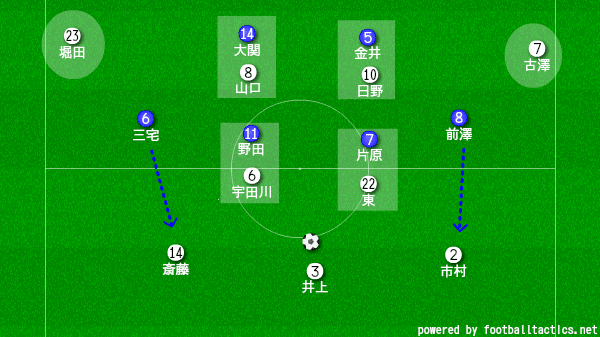

3.マンマークの弱点

前半は堀越ペースで終始進んでいった。

CBからの安定したビルドアップと中盤4枚が流動的なポジションチェンジに対し、大成は4-4のブロックを形成するも苦戦を強いられていた。

その大きな要因は前線のプレスの噛み合わせにあった。

4-4-2で守る際、相手の3バックに対してプレスを掛けるの前線の2枚であることが一般的である。

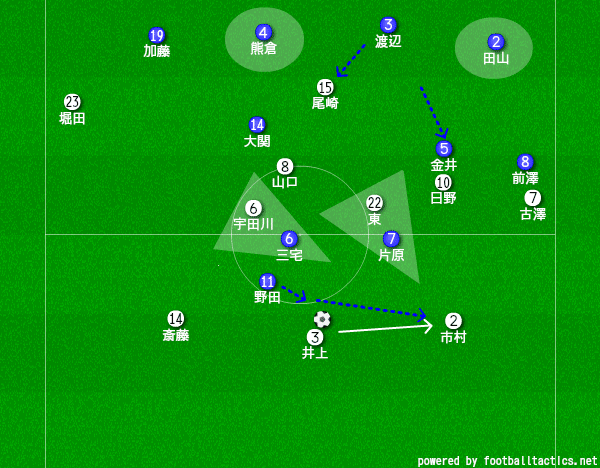

しかし、大成は前の2枚をボランチ2枚のマンマークに回して、サイドハーフを3バックの両脇にプレスに行かせるという変則的なシステムを採っていた。

これらは試合開始早々から行われていることを考えると、大成がスカウティングから導き出した堀越のポゼッションへの対策であったのだろうが、これが大きな隙を生み出してしまっていた。

先述の通り堀越はかなり流動的なポゼッションを行うために2シャドーをマンマークしている2ボランチがつり出されてしまいます。その結果、バイタルに広大なスペースが生まれてしまい、尾崎が自由に動き回れてしまう。

さらに、WBに対してSBがプレスに出ることで、SBとCBの間に大きなギャップが生まれてしまう。

そこに堀越の2シャドーが走り込むことによってペナルティエリア脇で攻撃の起点を作られてしまう。そして、SBは背後をとられてしまっているのでWBに攻撃参加されてしまうと後塵を拝してしまうという悪循環の繰り返しであった。

実際に、堀越の1得点目のシーンではボランチが釣りだされてしまってCBのカバーに入れておらず、加えてSBとCBの広がったギャップを見事に攻略され、自由に動き回っていた尾崎にこぼれ球を押し込まれてしまったのである。

上記の2つの問題点を見事に堀越アタッカー陣に指摘・攻略されてしまったのだ。

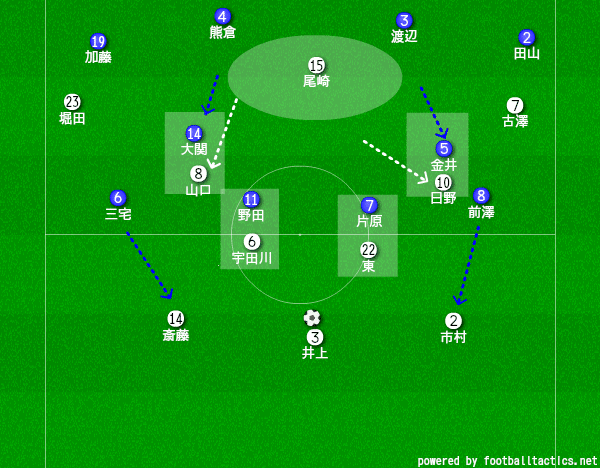

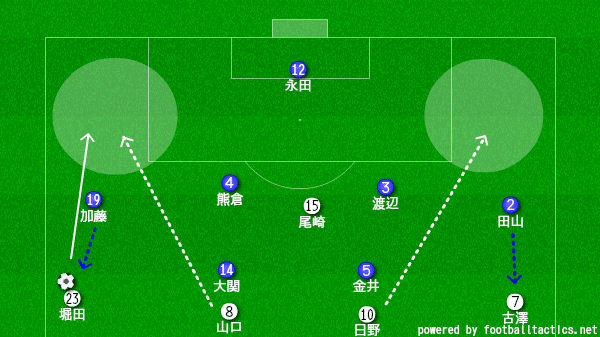

4.プレスの噛み合わせ

しかし、後半になると一転して大成ペースで試合が進んでいく。

この大きな要因は相手のCBに対してプレスに行くようになったのがサイドハーフではなく前線の選手に変わったことである。

プレスの時はワントップ気味になって、中央のCBかたサイドのCBにパスを誘導する。前半はフィード力の高い井上が攻撃の起点となることが多かったので、これだけでも堀越の攻撃力を半減させていた。

さらに、相手の中盤4枚を2ボランチ+逆サイドハーフ+もう一枚のトップの4人で見ることで、後方でカバーに入る選手を余らせられるようになった。

これによって堀越のパスコースを奪い、ボールを保持していなくても敵陣にいる時間が次第に増えてくる。

そうなると堀越のリスクが高まっていく。自陣でボールを回すかロングボールを放り込んでボールを手放すかしか選択肢がなくって次第に攻撃のリズムを失っていく堀越に対し、監督がプラン通りと述べるように積極的な選手交代によって前線への推進力を増していってハイプレスも嵌り始めるようになる。

それらの一連の流れの結果として獲得したCKから試合終了間際の同点ゴールが生まれたのである。

5.総括

試合としては、後半ロスタイムに堀越が一瞬の隙をついて決勝ゴールを決めて全国大会出場を決めたが、両者とも持ち味を存分に発揮した一戦となった。

特に、前線のプレスが少し変わるだけで、こうも試合展開が大きく変わることも目の当たりに出来て個人的にものすごく勉強になった。