明日香の名所

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

今年最初の記事は明日香の名所についてです。

過去の旅行とアニメについては書いたことはありますが、紹介系の記事は初めてです。拙い内容かもしれませんが、ご容赦ください。

書いた理由は関西圏でもトップクラスの行ってよかったスポットというか地域だったからです。京都や奈良市街地とは違った良さがあります。

高松塚古墳

個人的行って良かったスポットで一位になるのは高松塚古墳です。

この古墳は言わずもかな女人群像で有名な古墳です。

飛鳥時代の人々の姿を絵を通じて見ることができます。

1300年前の絵が残っているのは衝撃的。

今は壁画が傷んでいるということで壁画が描かれた石室は解体され保存施設に移されています。

文化庁ホームページより

人間の他に四神も描かれています

埋葬者は皇族、豪族、百済王族の説があり、皇族の場合は天武天皇と持統天皇の皇子の草壁皇子、天武天皇の長男で壬申の乱で活躍した長屋王の父の高市皇子の説があります。ちなみに、高市皇子は同じく壁画古墳のキトラ古墳の埋葬者であるとの説もあります。

壁画の大きさはテレビ一つくらいです。

この古墳の壁画を見るには抽選に応募する必要があり、年に4回のチャンスがありますが、当選倍率はめっちゃ高いです。関西に来てから一年間応募しても当たらず、当たったのは一年半後。なんと5回も当選に外れてます。しかし、何度も応募した甲斐があるといえる素晴らしい壁画です。

飛鳥寺

飛鳥寺は587年蘇我馬子によって建てられた日本初の本格的な伽藍を持つ寺です。飛鳥時代の建物は残ってはいませんが、当時の礎石や瓦を見ることができます。創建当時の飛鳥寺はお堂が塔を囲う形の伽藍配置で飛鳥寺独自のものでした。

また飛鳥大仏でも有名です。

作者は法隆寺の本尊釈迦三尊像と同じ鞍作止利

飛鳥寺西門跡の前には蘇我入鹿の首塚もあります。

乙巳の変で中大兄皇子と中臣鎌足らに討たれた際切られた首が飛鳥宮からここに飛んできたんだとか

※飛鳥宮跡から飛鳥寺は1km離れてます

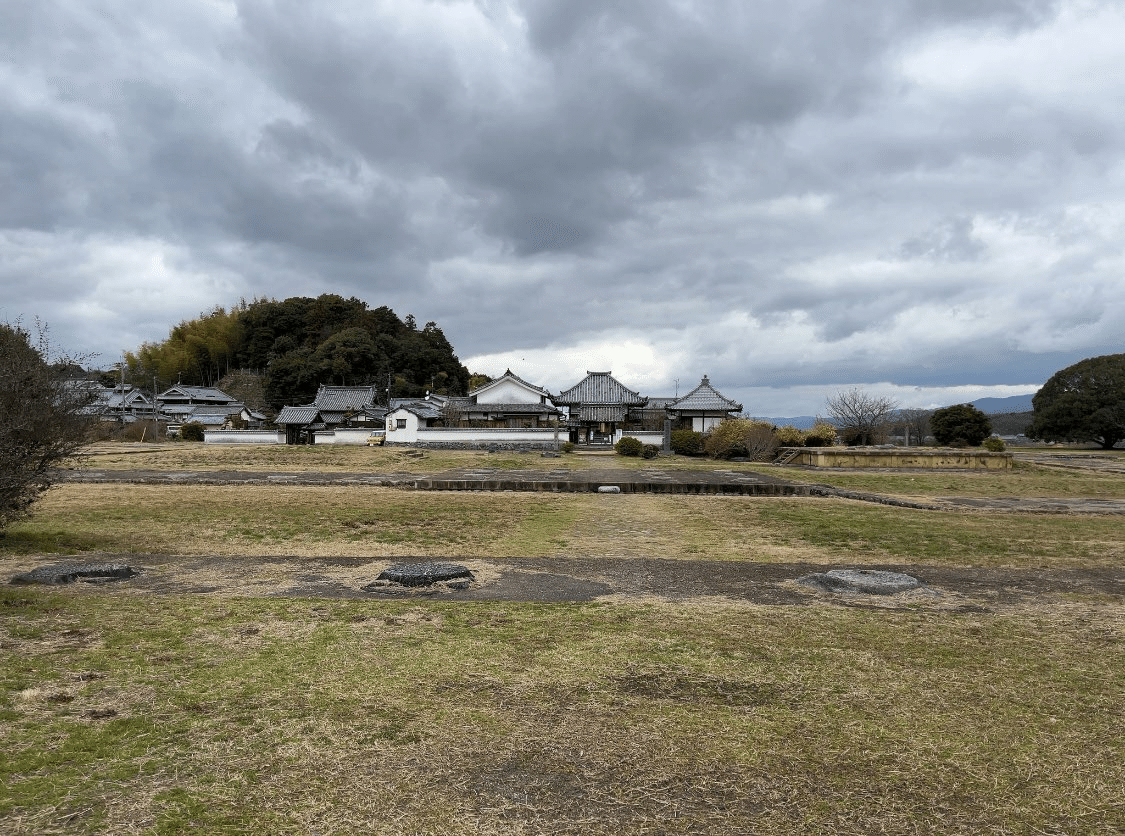

飛鳥宮跡

先程紹介した飛鳥宮跡は飛鳥時代いくつもの宮殿が建てられた遺跡です。少なくとも4つの主要な宮殿の遺構が重なっています。これらは、飛鳥岡本宮(舒明天皇)、飛鳥板蓋宮(皇極天皇)、後飛鳥岡本宮(斉明天皇)、そして飛鳥浄御原宮(天武天皇と持統天皇)です。各宮殿は、時代ごとに異なる建築様式や用途を持っていました。乙巳の変や飛鳥浄御原令制定など飛鳥時代の歴史的出来事が多く起こった場所です。

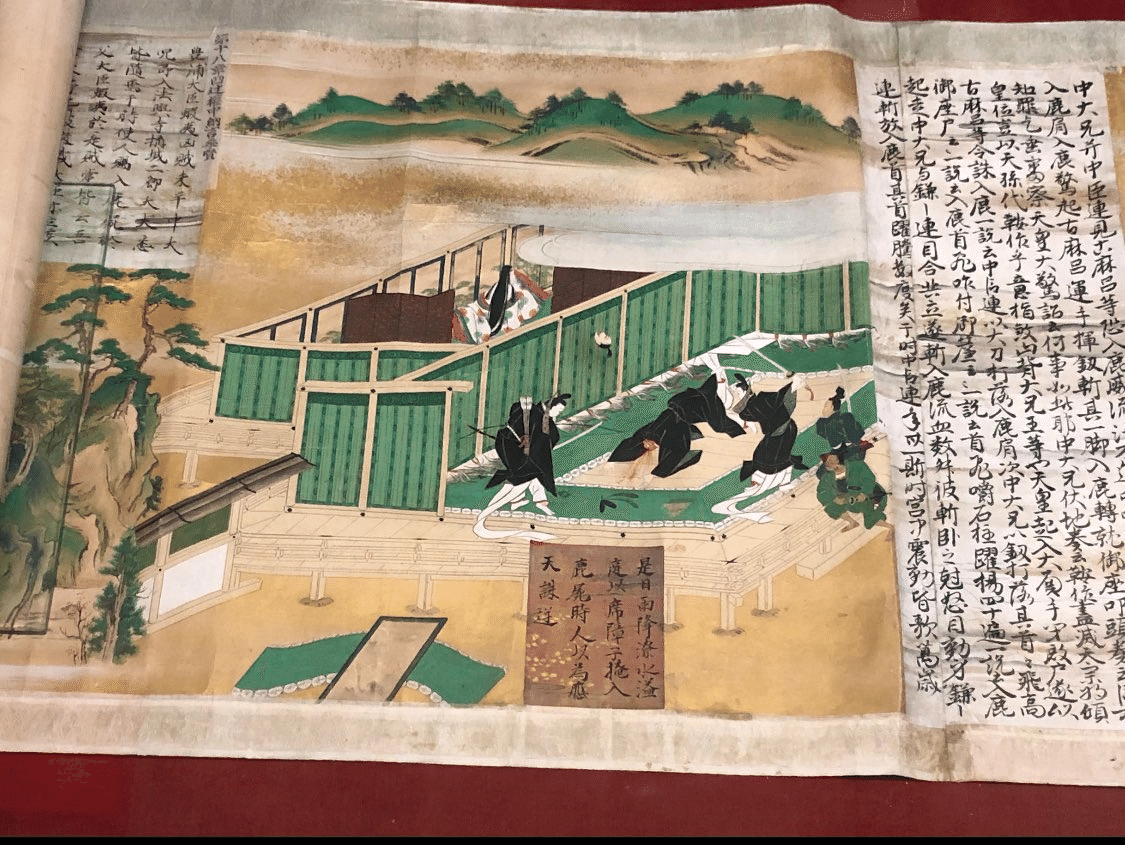

首を切られたのが蘇我入鹿

談山神社で撮影

(グロいの苦手な人、すいません)

橘寺

飛鳥時代の歴史人物で1番有名な人物は聖徳太子。一万円札にもなりましたし…

そんな聖徳太子は当時の都であった飛鳥で生まれました。

橘寺は聖徳太子が生まれた橘宮の跡に建つ寺です。

橘寺は聖徳太子建立七大寺の一つとされ、推古天皇14年に聖徳太子が勝鬘経を講義した地とも伝えられます。重要文化財も多数あり、お堂で祀られてる木造聖徳太子坐像は重要文化財に指定されています。かつては四天王寺式の壮大な伽藍配置を誇っていましたが、何度も火災に遭い、現在の伽藍は江戸時代以降のものです。しかし、飛鳥時代の遺物として塔心礎が残されています。

川原寺

橘寺の向かいにも寺があります。それは川原寺。

川原寺の創建時期は諸説ありますが、一般的に7世紀中頃、天智天皇の時代に建立されたとされます。しかし、『日本書紀』にその創建についての明確な記述がないため、創建の詳細については諸説あります。一説には、天智天皇が母の斉明天皇の冥福を祈るために建立したとされています。川原寺は「一塔二金堂式」の伽藍配置で知られています。この配置は中門から伸びる回廊が中金堂に取り付き、その前に塔と西金堂が対置するというもので、非常に珍しい配置です。この配置は「川原寺式伽藍配置」とも呼ばれ、他の例としては南滋賀廃寺などが挙げられます。

現在の川原寺は金堂の跡に建っていて、本堂には重要文化財の四天王が祀られています。また、日本初の写経場でも有名です。

余談ですが、川原寺式の瓦は地方の国分寺で使われたこともあります。

平安時代の遠江国分寺の瓦は川原寺と同范です。

静岡県磐田市

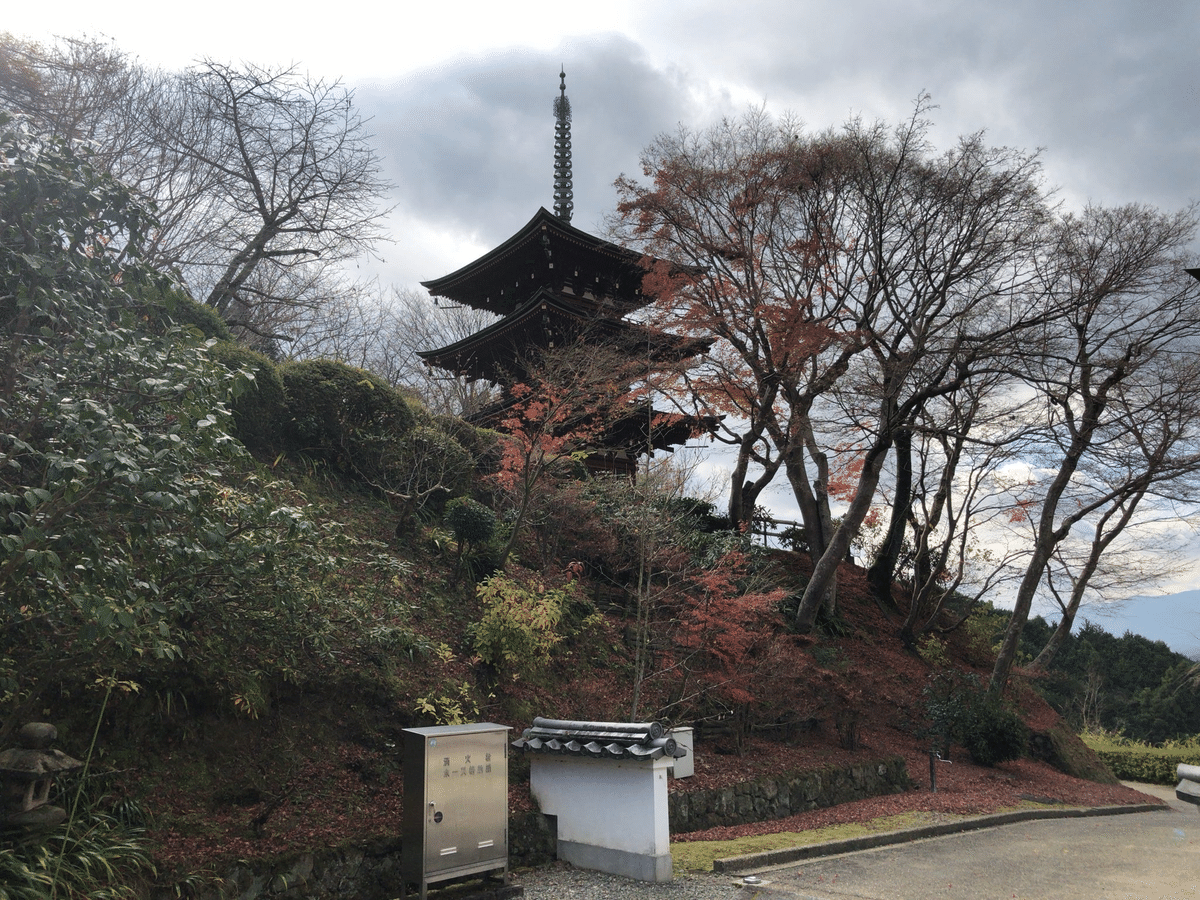

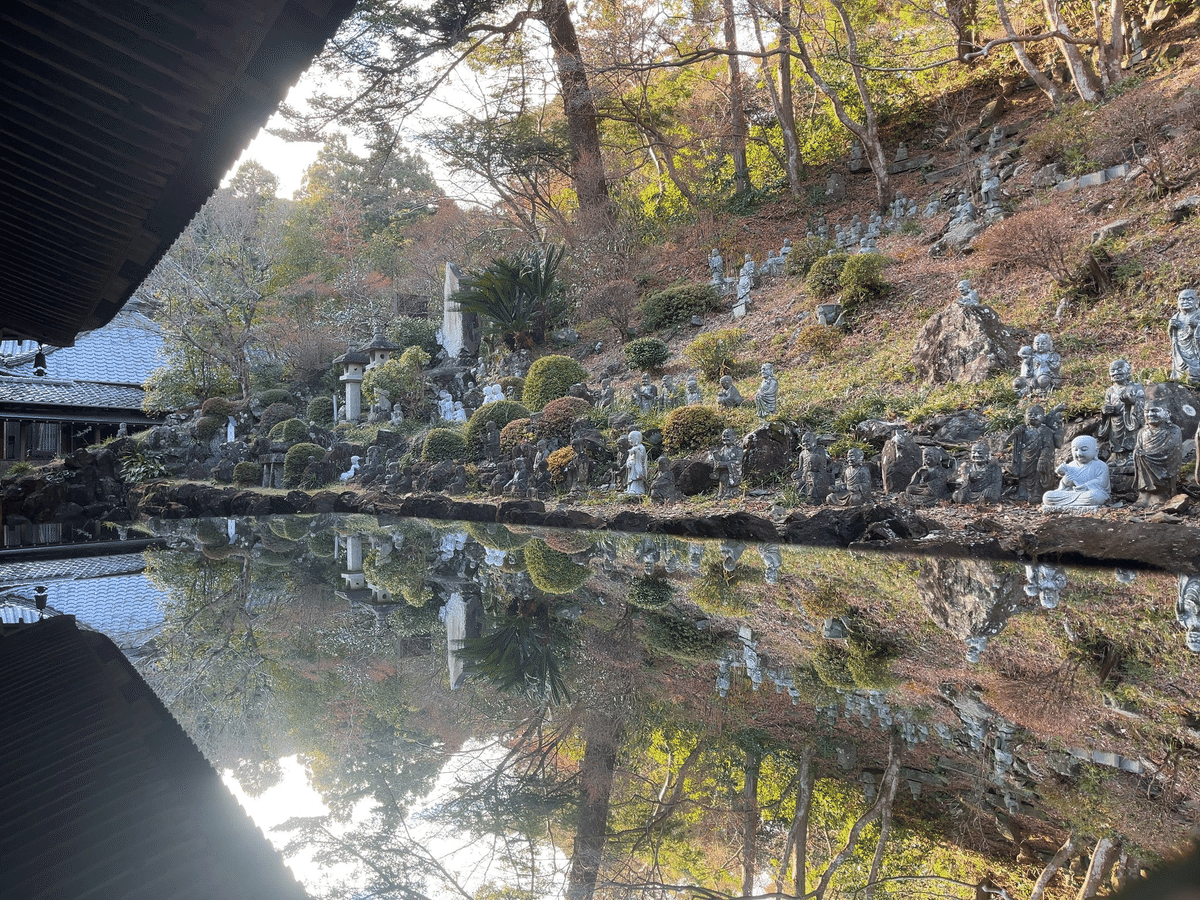

岡寺

岡寺は、天智天皇2年(663年)に義淵僧正が創建したとされています。最初は別の場所に伽藍がありましたが、現在は岡山の中腹に位置しています。正式な寺名は「龍蓋寺(りゅうがいじ)」であり、この名前は義淵僧正が悪龍を池に封じ込めたという伝説に由来します。岡寺の本尊は如意輪観音坐像で、高さ4.6メートルを超える日本最大の塑像であり、重要文化財に指定されています。また、岡寺には江戸時代の書院や仁王門(ともに重要文化財)など、多くの文化財が存在します。岡寺は日本で最初の厄除け霊場とされ、特に本尊は厄除け観音として信仰されています。毎年初詣や厄除け祈願の時期には多くの参拝者が訪れます。

(岡寺ホームページより)

奥の山には奥の院があります。

奥の院は洞窟で内部に弥勒菩薩が祀られています。

石舞台古墳

石舞台古墳は、飛鳥時代の古墳で、方形墳として日本最大級です。墳丘は一辺約50メートルで、周囲には幅8.4メートルの濠がめぐっています。元々は土を盛り上げた墳丘で覆われていたが、その盛土が失われているため、巨大な石を用いた横穴式石室が露出しています。この石室は長さ19.1メートルで、玄室は高さ約4.7メートル、幅約3.5メートル、奥行き約7.6メートルです。石の総重量は推定2,300トンで、天井石だけでも南側で約77トン、北側で約64トンという巨石が使用されています。埋葬者は蘇我馬子で、付近に蘇我馬子の庭園があったことから、彼の墓とする説が広まっています。

牽牛子塚古墳

牽牛子塚古墳は、奈良県高市郡明日香村大字越にある八角形の古墳で、飛鳥時代の歴史的重要性を示す遺跡です。牽牛子塚古墳は八角墳で、対辺の長さが約22メートル、高さが4.5メートル以上あります。墳丘の裾には凝灰岩の切石による石敷きが施されています。内部には巨大な凝灰岩から刳り抜かれた横口式石槨が二つあり、各墓室には棺台が設けられています。石室は二重の閉塞石によって閉じられています。この古墳は飛鳥時代の女帝、斉明天皇(皇極天皇)とその娘である間人皇女の合葬墓である可能性が高いとされています。斉明天皇は大化の改新で知られる中大兄皇子(天智天皇)の母であり、皇極天皇として即位した後、退位後に斉明天皇として重祚した人物です。2022年3月6日から一般公開が開始され、整備事業によって築造当時の姿が復元されています。

余談ですが、八角墳は飛鳥時代末期の天皇陵の特徴とも考えられています。

(分かりにくくてすいません)

飛鳥の石造物

明日香村にはいくつもの謎の石造物があります。

それらは誰が何のために作ったかは謎となっています。

また、明日香村以外でも高取町や橿原市にも同様の石造物が存在します。

酒船石

明日香村にある謎の巨石です。石の上面に複数の円形や楕円形のくぼみとそれらを結ぶ溝が彫られており、非常に独特なパターンを形成しています。酒船石という名前は、かつて酒の醸造に使用されたという言い伝えに基づいています。しかし、その実際の用途については諸説あり、決定的な証拠はありません。酒を造るための装置と考える説もありますが、溝やくぼみの深さから見て大量生産には不向きという意見もあります。水を用いた祭祀や儀式に使われたとする説もあります。近くに水を引く土管や石の樋が発見されていることから、庭園や祭祀施設の可能性も示唆されています。酒船石のある丘陵一帯は「酒船石遺跡」と呼ばれ、平成12年(2000年)に発掘調査が行われました。この調査で亀形石造物や小判形石造物も発見され、酒船石と共に何らかの祭祀や儀式に使用されていた可能性が高まっています。

鬼の俎

明日香村にある古代の石造物で、欽明天皇陵の陪塚とされるものの一部です。この石造物は、もともと古墳の石槨(せっかく)の一部であり、具体的には床石として使われていたものです。鬼の俎は、長さ約4メートル、幅約2メートル、厚さ約1メートルの花崗岩からできています。伝説によれば、この地域には鬼が住んでおり、旅人を霧で迷わせて捕まえ、その上で俎の上で料理をし、満腹になった後に「鬼の雪隠」と称される蓋石で用を足したとされています。現在、これらの石造物は宮内庁によって管理されており、観光スポットとしても人気があります。鬼の俎とその関連する「鬼の雪隠」は、古墳の石室の構造の一部として、元々は一体であったものが、時間と共に分離したと考えられています。

鬼の雪隠

鬼の雪隠は、奈良県高市郡明日香村に位置する石造物で、かつては古墳の一部として使われていたものです。この石造物は、欽明天皇陵の陪塚にあるとされています。鬼の雪隠は、鬼の俎(おにのまないた)と対になる形で存在しており、元々は一つの古墳の石槨(せっかく)の蓋石と底石でした。鬼の雪隠は、道を挟んだ場所にある鬼の俎から数十メートル離れた位置にあります。この二つの石造物は、かつては一体だったと推測されていますが、現在では別々に存在しています。鬼の雪隠には、鬼が旅人を捕まえて料理し、その後で用を足したという伝説が付き物です。この伝説により、鬼の雪隠は「鬼のトイレ」とも呼ばれます。具体的には、鬼が霧を出して旅人を迷わせ、俎で料理し、雪隠で用を足したとされています。これらの石造物は7世紀中頃に作られたものとされており、当時の埋葬文化や技術を示す重要な遺物です。石材は花崗岩で、精巧に加工されており、古代の石室技術の高さを物語っています。

亀石

長さ3.6メートル、幅2.1メートル、高さ1.8メートルの巨大な花崗岩に、亀に似た彫刻が施されています。そのユーモラスな顔つきから観光のシンボルともなっています。ただし、一部では亀ではなく、カエルに見えるという意見もあります。亀石の建造時期や目的は不明で、いくつかの説が存在します。伝説によれば、大和盆地が湖であった頃、川原の鯰と当麻の蛇の争いで湖水が奪われ、亀が死んでしまったため、村人たちが供養のためにこの石を造ったとされています。また、亀石が西を向いた時、大和国一円が泥の海になるという伝説も残されています。

明日香村のこれらスポットのアクセス

近鉄には吉野線に「飛鳥」という駅があり、これら遺跡は飛鳥駅からアクセスできると思う方も結構いらっしゃるかもですが、実際は違います。基本的にどのスポットも駅から離れており、アクセスはこの辺りのターミナル駅の橿原神宮前駅からバスか飛鳥駅でレンタサイクルで自転車を借りて行くのをお勧めします。しかしレンタサイクルは電動アシスト付き自転車がいいと個人的には思います。理由は、明日香村は坂道が多く、普通の自転車で移動するのは難しいためです。

明日香村のグルメ

明日香村は蘇(古代のチーズ)やイチゴ、牛乳を使った飛鳥鍋が有名です。観光地なだけあってか村内にレストランが結構ありますが、どこも高いので食事は飛鳥駅近くの台湾料理店がおすすめです。

安くて腹一杯食べれます。

後日譚

過去の記事を読んだことある人は分かるかもですが、今回の本編はおふざけ描写や歴史以外の内容基本的になしです。過去ではよく特急の名前とか地名からアニメキャラの話題が出てくることがあったりしますが…

例 京都⇔関西空港を結ぶ特急はるか目撃でまさかのキャラの話題が出てくる。キュアフローラ

こういうまじめなやつもまた書いてみるのもありかも。

ちなみに、この記事は年末の空いた時間で書いてました。

ここで知りたくもないかもですが中の人の年末年始(冬休み)はこんな感じです。

まず授業が終わるとインターン参加のため速攻帰省へ…

帰る途中トッピングのクーポンを持ってたこともあったので近鉄大久保駅前のゴーゴーカレーで夕食。

帰省の日はクリスマスだったのでクッソ奮発。

東海道新幹線は久しぶりってことで…

(関西から静岡西部の移動は遠鉄高速バスがおすすめ。18きっぷ改悪されたので。)

インターン前x用になぜか撮ったやつ

某日豊川へ

三河国分寺

三河国分尼寺

豊川稲荷

豊川駅のきしめんと豊川名物いなり寿司

豊橋にも行きました。三遠銅鐸の企画展

またある日は静岡名物を食べる

紅白やってる頃はこの記事の前半書いてました。

ぶっちゃけ年末面白い番組やってないので…

紅白は好きな作品の声優さんがナレーションやってたのでほんの少し見ました。CV悠木碧とCV村瀬歩が聞ければそれ以外はそんなに…だったので。

2人の声優さんのやってるキャラ。

キュアグレースとキュアウィングについて詳しく知りたい方はこちらの記事のおまけをどうぞ。

その後、紅白の後のゆく年くる年で行ったことある寺出てきて驚いた。

ゆく年くる年見た後は初詣へ

年越したそば(初詣で食べた)

初詣part2(1/2)

1/3、4は下宿先に戻る準備で大忙し

1/5は就活フェアに行った後終わったら速攻で関西へ…

と割とドタバタでした。

濃いめのつゆがおいしい

ちなみに、冬休み直前もとんでもないことをしましたが、長くなるのでまた別の時に。