Daily UI #031(File Upload)

Daily UI 31日目のお題は「File Upload」。

ファイル管理ツールのアップロード画面を制作します。

制作過程

今回は3時間くらいでした。

制作の流れ

前回の反省点の確認:1分

リサーチ:24分

要件定義:10分

必要な項目を考える:23分

ラフ:14分

ワイヤーフレーム:1時間1分

ビジュアル:1時間4分

-------------------------------------

計 3時間17分

リサーチ

Dribbbleや既存のファイル管理ツールなどを参考にしました。

主に参考にしたもの

・Dribbble(「File Upload」で検索)

・既存サービス(Convertio, Googleドライブ, I LOVE PDF, Google翻訳, box, Googleスプレッドシート, Miro, Lifebear)

要件定義

ChatGPTに要件を詰めてもらいました。

サービス名:FileEase

サービス内容:

個人や企業向けの安全で簡単なクラウドファイル管理サービスです。ユーザーは様々なファイル形式をアップロード、管理、共有できるプラットフォームを提供し、どこからでもアクセス可能なクラウドストレージを利用できます。ファイルのバージョン管理、コラボレーション機能、セキュリティ対策を完備し、効率的な作業環境を実現します。

サービスカラー:コーラルオレンジ

ペルソナ:

佐藤 真一(45歳・ITコンサルタント)

大手IT企業に勤務しており、クライアントのシステム構築や運用管理を担当。クライアントとの契約書やプロジェクト資料を安全に管理し、チームメンバーと効率的に共有する必要がある。FileEaseを日常業務で頻繁に使用している。特に重要な契約書や機密文書の管理に重宝しており、チーム内のファイル共有やリアルタイムでのコラボレーション機能を最大限に活用している。セキュリティ面にも高い期待を寄せており、ファイルのバージョン管理やアクセス権限の設定を日常的に行っている。

サイドバーの項目:

ダッシュボード、ファイルアップロード、マイファイル、共有ファイル、チームコラボレーション

ラフ

ここは割愛。

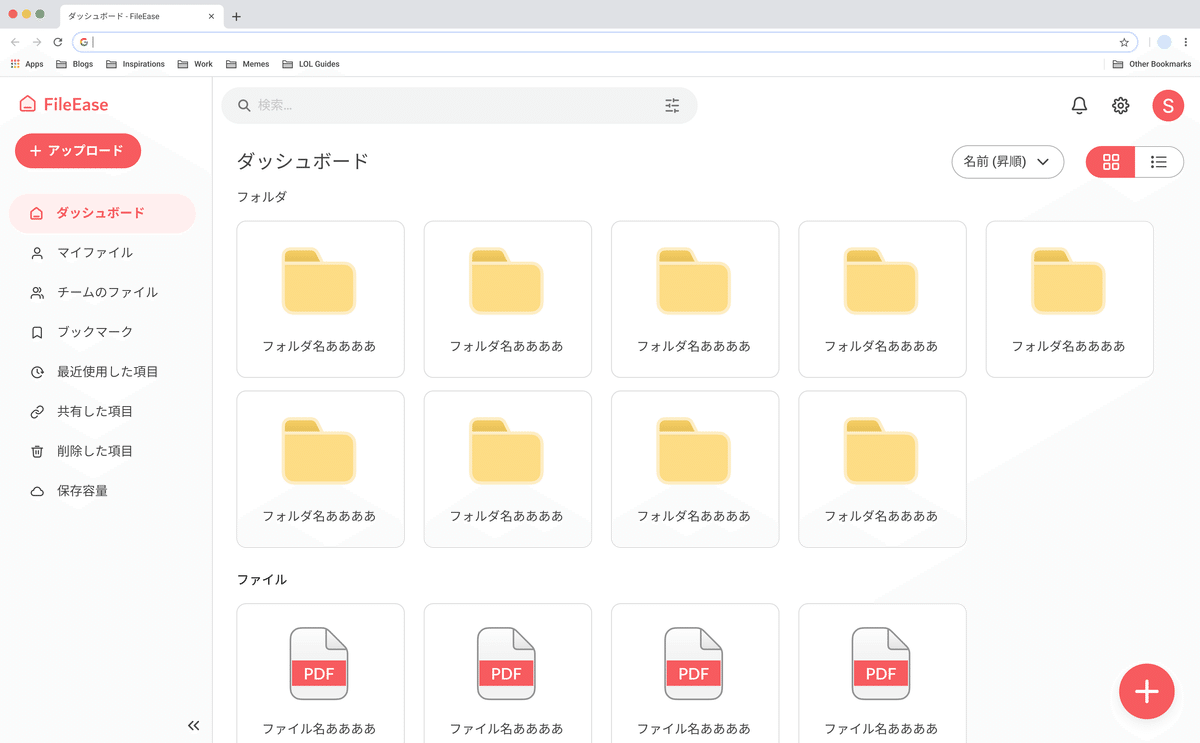

ワイヤーフレーム

制作したワイヤーフレームがこちら ↓

今回は豪華2枚仕立てです。上がメインで作るファイルのアップロード画面、下がその背景になるホーム画面です。

ビジュアル

もう少し手を加えたのがこちら ↓

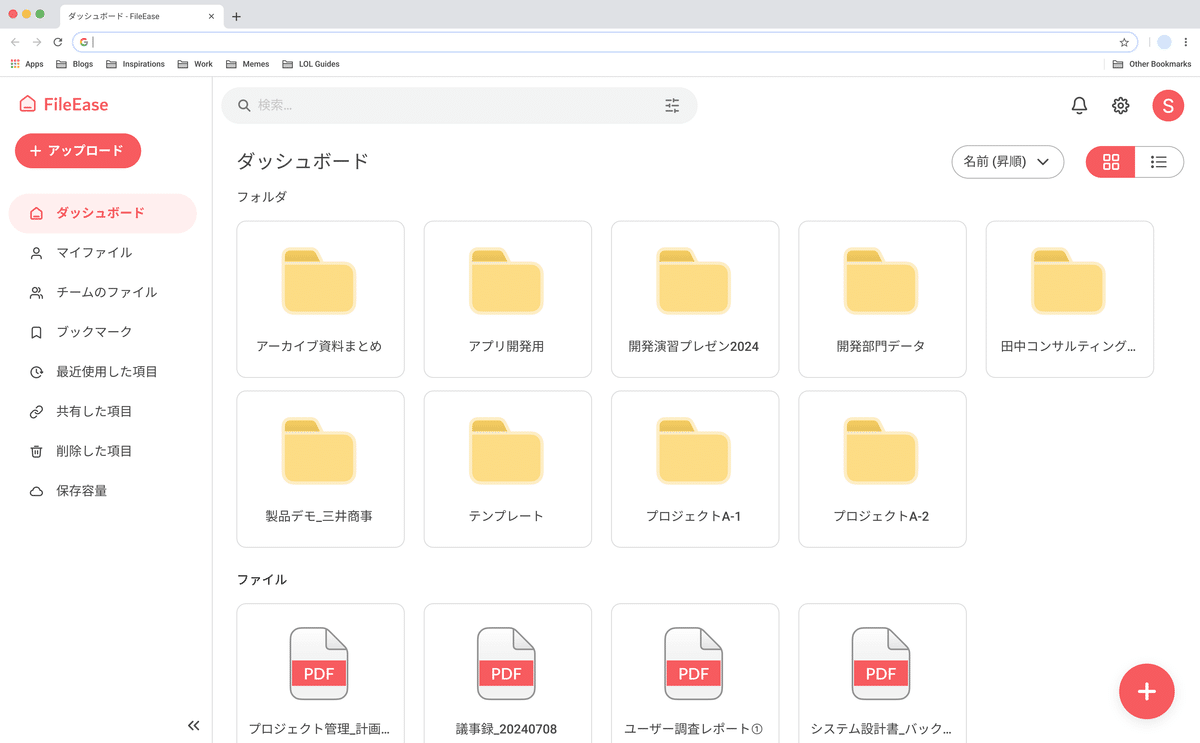

完成

制作した画面がこちら ↓

アップロードボタンを押すとポップアップとして表示される想定です。下の画面はこんな感じ ↓

デザインのポイント

フォルダ・ファイルのアイコン

ただのモノクロアイコンだと物寂しかったので、立体的に見えるよう色をつけました。Windowsのエクスプローラーのアイコンが近いでしょうか。

細かく管理できる権限

アップロードした時点で公開範囲や編集権限を設定・確認できるようにしました。この辺りのセキュリティに対する意識で、既存サービスとの差別化が図れたらいいなという気持ちです。

制作してみて

・リサーチしていると、今回作ったようなアップロード画面が出てくる既存サービスは意外となかったです。いきなり画面にドラッグ&ドロップでアップロードできたり(Googleドライブがそう)、アップロードボタンを押すとエクスプローラーが開いたりするものが多かったです。実際にサービスを作るときは、そもそもこの画面が必要なのか検討の余地がありそうです。