目にすべきでないものを見せ、耳にすべきでないものを聴かせる

1年前に立ち上げた劇団、HUMAN ERROR 403の旗揚げ公演が終わり、1週間と少しが経った。

映像、感想などを見返して、何ができて、何ができなかったのかまだ振り返りの途上ではあるが、改めて自分の意図を書いておきたい。

劇団を通して目指したもの

HUMAN ERROR 403の劇団のコンセプトは、その名前にもある通り、「エラーコード403」を人間に対して起こすことである。「エラーコード403」というのは、ネット上で閲覧権限のないサイトにアクセスした時に返されるエラーコードだ。

ネット上のルールは厳格で、閲覧権限のないものは目にすることができない。ただ現実はそうではない。「閲覧権限がない」ものたちは、往々にして私たちの人生を横切る。それは哲学的に言えばニーチェにおけるディオニソス的なものであり、デリダのいう裂目である(※正確な意味を説明すると長くなるので、ここでは直感的に捉えてもらえれば嬉しい)。つまりは今自分の生きている文脈では理解が困難なもの、それと邂逅したときの戸惑いを人間におけるエラーコード403だと私は形容している。

昨今ではレコメンド機能の最適化によって、自分の興味関心のある情報ばかりが流れてくる。これがいわゆるフィルターバブルやエコーチェンバー現象だ。そんな世界を変えることは難しい。ただ、演劇のような単発的なベントであれば、人々を”禁足地”に誘うことができるのではないかと考えている。

「でも演劇だって、興味がある人しか来ないのでは?」

という不粋でありつつ、芯食った反論が聞こえる。これは自分の声でもあるようだ。ただそれは一方で私が身体性というメディアと物語に賭けているという話に繋がってくるのでまた別の機会に書きたい。

勘のいい読者は気づいたかもしれないが、この作品によって「文脈を解きほぐす」というあり方は20世紀後半のポストモダン的な批評理論(デリダ、フーコー、リオタール、バルトなどの言説)からすれば王道な芸術のあり方である。これらの理論は、作品そのものだけでなく、作品を取り巻く言説・制度・メディアを含めた「文脈」にまで目を配ることを促してきた。すなわち「表現だけが作品ではない、語られている背景・権力関係・観客の受容のあり方なども含めて作品は成立する」という前提に立つことで、「文脈の解体・再構築」という方法が芸術の領域にも取り込まれたのだ。

そういう意味で私は、HUMAN ERROR 403のコンセプトを「凡庸」だと思っている。隠すまでもなく、王道であるということはそういうことなのだ。

『オイディプス王』

旗揚げ公演で扱った物語は、古代ギリシア悲劇『オイディプス王』である。Richard Claverhouse Jebbによる英訳を底本に、4人の脚本係でカット・和訳・一部創作をおこない、脚本を編んだ。

この物語については書きたいことが多すぎるため、詳細は別の機会に譲るが、劇団をつくるなら最初にこの物語を扱いたいと長らく思っていた。旗揚げ公演で実現できたことは、自分にとって大きな意味がある。

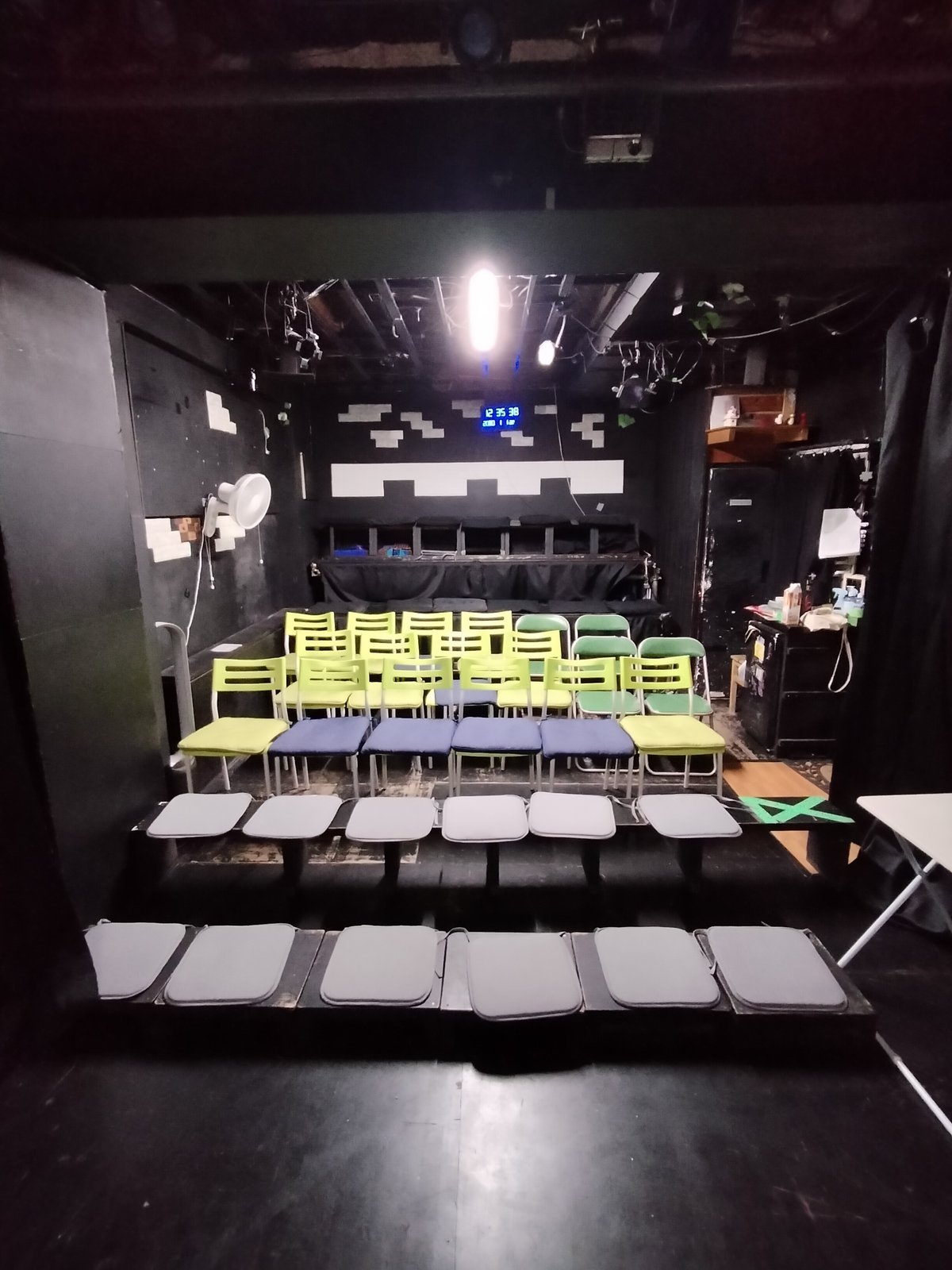

満員御礼 @早稲田クローバースタジオ

今回の公演会場は、早稲田クローバースタジオという約40人収容の地下スタジオだ。チケットは年末に完売し、2公演で約80人の方にご来場いただいた。コロナ禍じゃなくても驚くほどの密度で、狭い地下空間にぎゅうぎゅうになって観劇いただいた。※来て頂いた方にはご不便をおかけしました。

暖かい言葉、お花、そして信じがたい量の差し入れに圧倒された。つくづく人に恵まれている人生だと感じる。ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。

この先のこと

ここまで書いてきたとおり、HUMAN ERROR 403はまだ始まったばかりだ。

旗揚げ公演としては良かったかもしれないが、まだまだ課題は山積みである。そのひとつは、もっと多くの人にリーチしていくこと。今回は制作に必死で、集客といったところに頭が回らなかった。ゆえに保守的な人数規模の会場を押さえた。もちろん、自分が普段お世話になっている人に届けるのは尊いことだ。しかし、それだけでは足りない。劇団のコンセプトや、私のことを知らないような他者、劇場のみが接点となるような他者に対して「エラーコード403」を起こさなければならない。そしてその時は、あなたも劇場にいることを心から願っています。

ぜひ、HUMAN ERROR 403のこれからを見守っていただきたい。

大嶋程成

公演情報等はインスタグラムをチェック。

@human_error_403

@yurere1028