ヒーローじゃない1

気付けば、足が勝手に走り出していた。

無我夢中だった。持っていた物を投げ出して、帽子が頭から舞い上がって、それでも懸命に走る。傾斜がある山道と砂利が行く手を阻むが、今はそれを気にしている場合ではない。

そうして、辿り着いた先で──アマネは素早く手を伸ばした。

「ちょ……っと! 待ちなさいっ!」

がしり、と自分よりも随分と筋張った腕を掴む。間一髪間に合った、と安堵の息を吐き出した。

後ろから急に腕を掴まれれば、それは誰でも驚くだろう。人気のない山中であれば尚更だ。腕を掴まれた人物はびくりと身体を揺らして振り返る。そこでようやく、その青年が眼鏡をかけていることに気が付いた。遠目ではなんとなくの容姿しか判別出来なかったのだ。陽の光に反射している金髪は眩しいくらいなのに、眼鏡の奥からこちらを見つめる銀の瞳は暗く揺れているのがはっきりと分かる。

「な……何」

「こっちの台詞、こんな所で何しようとしてるの!」

問いかけは、形だけのものでしかない。崖でぼんやりと突っ立っていた人間が、どんどん重心を前に傾けていた。どう考えても飛び降りようとしていたとしか思えない。崖から固い地面まで二十メートル程、さらに大小の岩も連なっている。頭から落ちてしまえば、まず助からないだろう。

アマネの問いに青年は何も返さない。まさか自殺しようとしていました、などとは流石に言えないのだろう。苦い顔を浮かべる彼の腕を更に強く掴み直す。目の前で人の死に様を見るなど真っ平ごめんだ、この手は絶対に離さない。

「……君には、関係ないよ」

少しばかりの沈黙の末、青年の口から出てきたのはそんな言葉だった。正直、もう少しまともな言い訳でも出てくるかと考えていたアマネにとってこれはある意味予想外だ。嘘でも、はったりでも、誤魔化しでも、いくらでも出来る筈なのに。否定しないのは潔いが、だからといってそれを許すわけにはいかなかった。

「人が死のうとしてるのを目撃した時点で[関係ない]じゃ済まされない」

「それは……」

また言い淀む青年に苛ついて、思わず眉間にシワを寄せる。全く、どうしてこんなことになってしまったのか。

***

この世界には魔獣と呼ばれる生物が存在する。人間の命を脅かすモノの総称だ。

姿形や習性はその辺にいる野生の獣と大差ないが、比較にならないくらいの凶暴性を持ち、民間人は襲われたらまず助からないと言われている。人類の発展による技術力は長い時間をかけて随分と進歩したのだろうが、未だ魔獣の根絶には至っていなかった。

当然、そんな魔獣から人々を守る為の職業も存在する。国家試験に合格すれば魔獣討伐者免許を得て魔獣の退治や民間人の警護にあたることが出来る。

職業的な正式名称は魔獣討伐者だが、一般的にはそういう人間を[ヒーロー]と呼んでいた。

月見野舜(つきみのあまね)はその免許(俗にヒーローライセンスと呼ぶ)を持っている。しかし、別に特別なことではない。お伽話に出てくるような剣と魔法の世界では戦える人間は貴重なのかもしれないが、この世界では訓練を積んで免許さえ取れば誰でもヒーローを名乗ることが出来るのだ。そもそも[ヒーロー]という呼称自体が俗世間によって付けられたあだ名のようなもので、それ自体に特別な意味はない。魔獣討伐者、だと名前が長いからもっと簡単に。なんでも略したがる若者と大差ない。

アマネは中部地方の山間部にある小さな町に住んでいた。車がないと生活することすら難しいほどにアクセスは悪いが、豊かな自然と穏やかな気風が根付く良い町だった。

「山に行くのは良いが、気ぃつけろよ。あの辺りは魔獣の情報も入ってるからな」

荷物の確認をしていると、ソファで新聞を読んでいた男が忠告してくる。手は止めないまま、アマネは「分かってる」と頷いた。

「もう百回は行ってるもの、大丈夫よ。そもそも、ヒーローがヒーローの心配してたら世話ないし」

ヒーローとして魔獣と遭遇した時の対処法は心得ている。万が一襲われたとしても、身を守るくらいは造作もない。既に二十代も半ば、キャリアとしても十分のはずだ。それは男も分かっているようで、彼は「そりゃあな」と言いながら立ち上がってアマネのいるテーブルまで来た。

身長百九十センチ越え、加えて肩や腕を中心に鍛え上げられた筋肉を持つまさに筋骨隆々といった言葉がふさわしい男だった。白髪混じりの髪をオールバックにしているのは、その方が視界が確保出来て仕事をする時に思う存分暴れやすいからだと聞いたことがある。

とはいえ、まるで鉢巻きのように頭に手ぬぐいやタオルを巻いているのは、個人的には微妙である。年齢としては四十歳に入ったばかりだというのに、そのせいで更に老けて見えるからだ。

誰がどう見ても民間人には見えない、この男の名前は宮前力也(みやまえりきや)。アマネと同じヒーローである。

「だが、用心するに越したことはねえ。お前は俺と違って魔獣を殺せねえだろ」

テーブルに新聞を放りつつ、力也が痛い所を突いてくる。しかし、それこそ今に始まったことではない。僅かに眉を寄せつつも、平静を装って近くに転がっている軍手をリュックに詰めた。

ヒーロー、と一口に言ってもその仕事やスキルの内容は多岐に渡る。とりわけ明確に違うのはライセンスの種別だ。ヒーローライセンスには一種と二種があり、一種の方がより難関である。魔獣を確実に駆除出来る実力が必須なのだが、アマネはサポート専門で駆除は圧倒的に不向き。そういうわけでライセンスとしては二種しか持っていないのが現状だった。

力也は一種で、当然魔獣を駆除出来る。駆除特化とサポート特化が組んでいる為、攻防のバランスは取れている──といえば聞こえは良い。しかし、結局一種である彼がいなければ仕事にならないのがアマネにとって悔しくもあり、やるせなくもあった。

「殺せなくても撃退は出来るし、近寄らせないことだって出来る。伊達に地味な二種極めてるわけじゃないから」

「出たな、二種コンプレックス。機嫌が悪いのはアレか、このニュースが原因だろ?」

意地悪く笑いながら、力也はテーブルに放った新聞をとんとん、と軽く叩く。

一面記事として大きく取り上げられているのは、夏に出征した一種の精鋭部隊が無事に凱旋したという内容だった。北米の深刻な魔獣被害を解決する為に発ったヒーロー達は、その鮮やかな戦いぶりで見事に魔獣を殲滅し、華々しく出迎えられながら帰国したのだという。

魔獣関連でこういう大きな出来事があると、暫くはどのメディアを見ても同じような内容しか流れてこない。テレビでは一種ヒーロー達のインタビューや対談、ドキュメンタリーといった特番が連日組まれ、雑誌も新聞も彼らの活躍を大きく取り上げる。メディアの向こうにいる彼らは、同じヒーローである筈なのに全く違う人間であるかのように錯覚させられる程、世界が違うのだ。

二種であるアマネには逆立ちしても足を踏み入れられない場所。昔より落ち着いてきたとはいえ、やはり胸の奥に燻る劣等感はそう簡単に消えてくれるはずもない。

そんなアマネの心情を見透かす力也が気に食わなくて、スリッパの先で彼の向こう脛を蹴ってやる。僅かに呻く力也を無視して、アマネはリュックサックを背負いつつ立ち上がった。

「巡回ついでに山菜見てくる。栗多めに採ってくるから、栗ごはんが食べたい! 七都子(なつこ)さんに伝えといて」

「へえへえ分かった……気ぃつけろー」

「行ってきます」

緩く手を振って見送る力也の家を後にして車に乗り込み、今度こそアマネは山へ向かった。

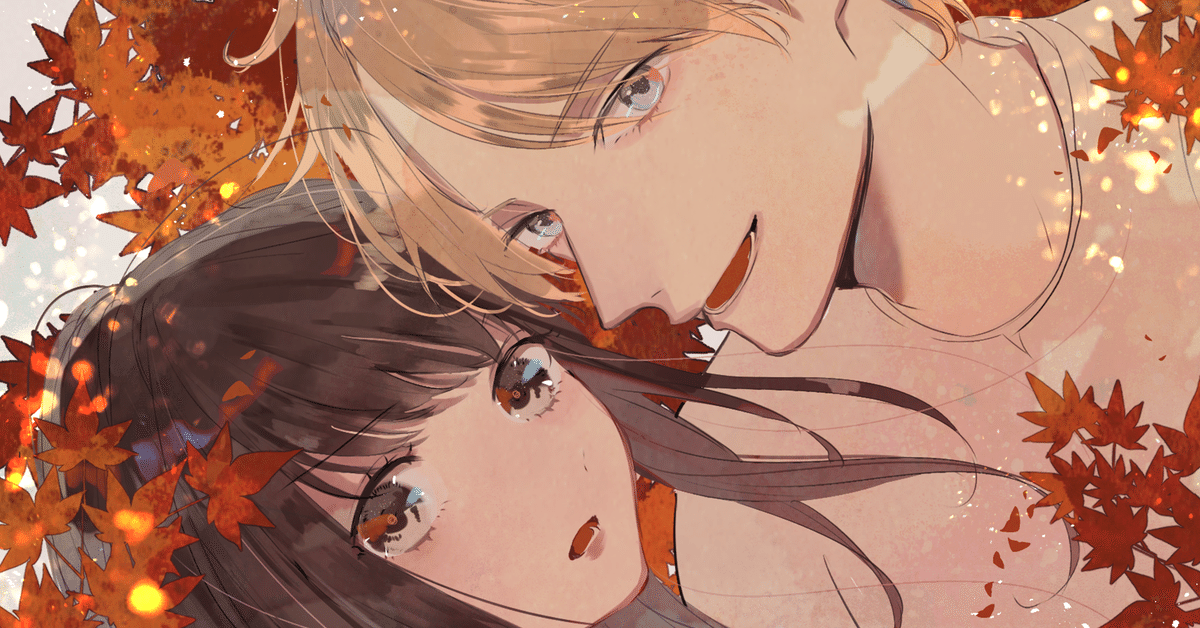

車から見る山の景色は、燃えるような赤色だった。夏の頃は爽やかな緑が生い茂っていた木々は、目の覚めるような紅葉にその色彩を変えている。たまに混ざる黄色はイチョウで、その実も美味しいが何せ実の部分が強烈な臭いを発している。今日はそれに耐えられる袋や道具は持ってきていないので、次の機会にまとめて採ろうと考えて山道を着々と進む。

しばらく道なりに車を走らせると、やがて脇道に停車出来そうなスペースがある場所まで来た。ブレーキを踏んでそこに車を停めると、アマネは帽子を被りリュックサックを背負ってから車を降りた。ここから舗装されていない道を行くと、毎年欠かさない山菜狩りスポットが近いのだ。

少し歩くとすぐに栗の木が見えてきた。地面に落ちているイガグリから動物に食べられていないものを見つけて、両側を足で踏みイガの部分を剥く。すると中からつやつやとした茶色い栗が顔を出すので、用意していた火バサミで取り出して袋に詰めていく。落ちている栗の分だけ同じ作業を繰り返しつつ、アマネは周囲も確認した。特に魔獣の影は見当たらない。目撃情報があったのは車でもう少し先へ行った所なので、この辺りにはいないのかもしれない。

手持ちの袋がいっぱいになった所で口を縛って用済みとなった火バサミと一緒にリュックに詰め込むと、アマネはまた山の奥へと歩き出した。栗の次はアケビ、それに山椒もあったはず。そこまで採ったら崖が見える開けた場所に着くので、そこで一息入れてから車に戻ろうと考えていた。

車で見ていた景色と同じように、アマネが歩いている場所も赤や黄色に染まる木々が多かった。気候も穏やかで丁度良い。たまに落ちてくる紅葉を眺めていると心まで落ち着きそうな。そんな心地だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?