《週末アート》 暗くていびつなんだけれど、後世に影響あたえまくりのエル・グレコ

《週末アート》マガジン

いつもはデザインについて書いていますが、週末はアートの話。

エル・グレコ

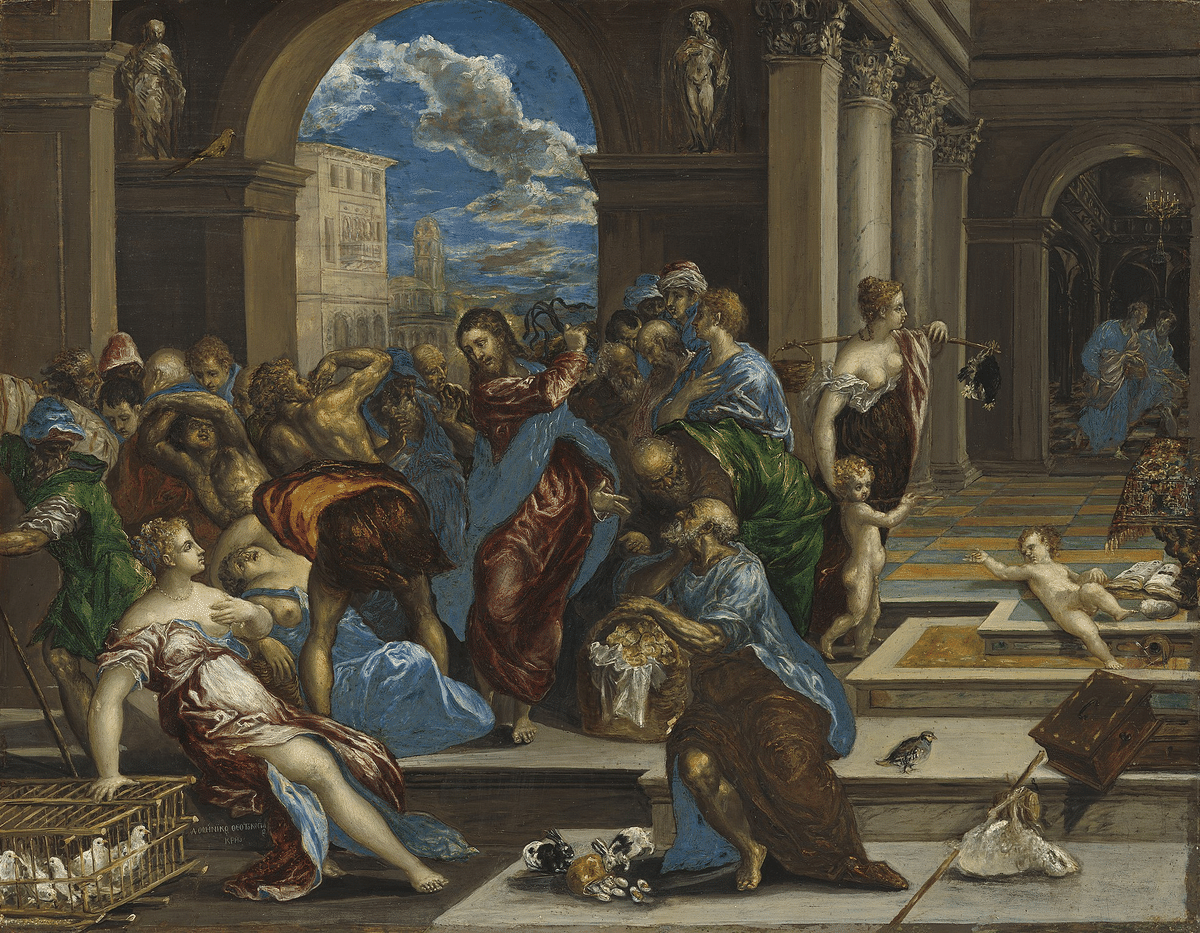

エル・グレコ - ウィキメディア・コモンズはこのファイルをメトロポリタン美術館プロジェクトの一環として受贈しました。「画像ならびにデータ情報源に関するオープンアクセス方針」Image and Data Resources Open Access Policyをご参照ください。, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15394500による

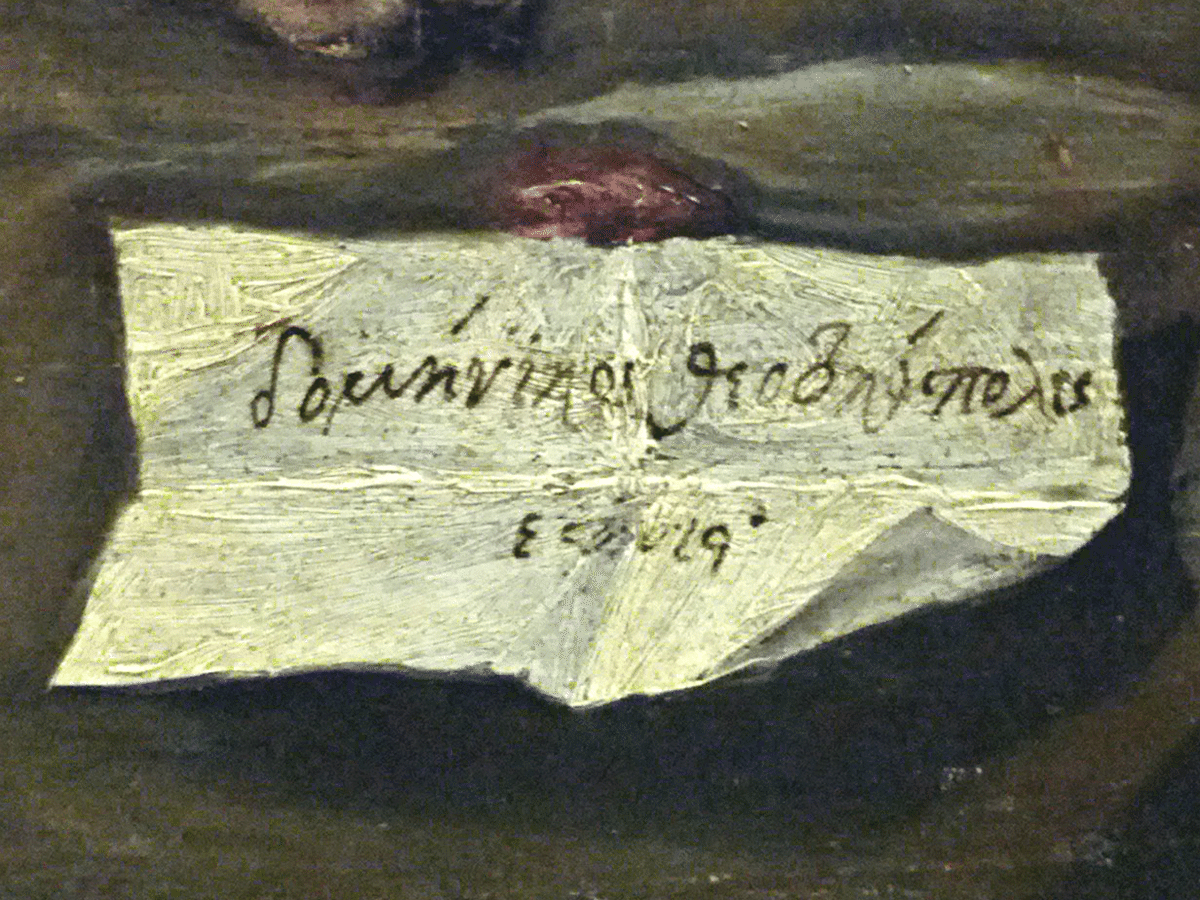

本名:ドミニコス・テオトコプロス

誕生日:1541年

出生地:クレタ島カンディア

死没年:1614年4月7日

国籍:ギリシャ

運動・動向:マニエリスム

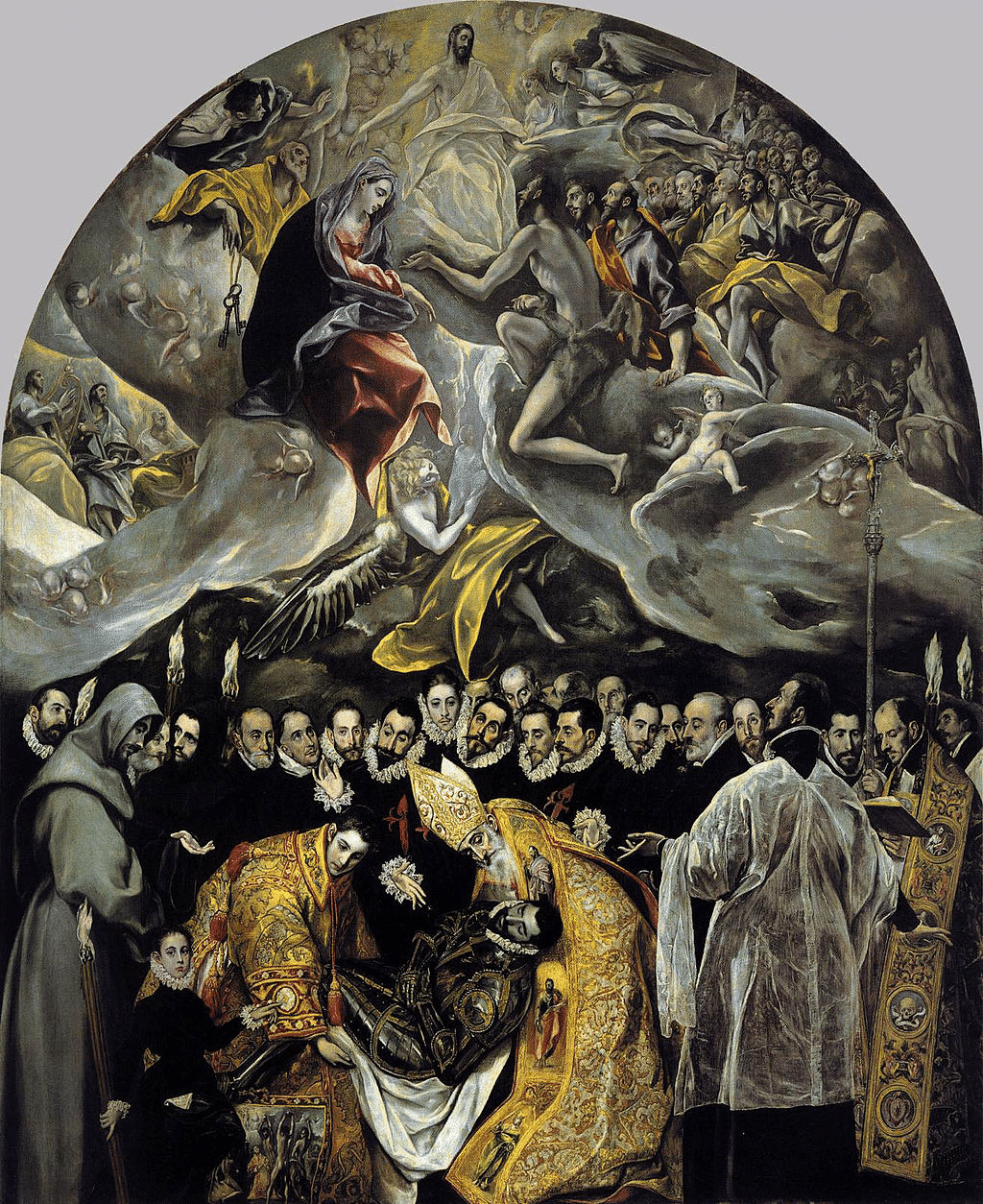

代表作:オルガス伯の埋葬

後援者:フェリペ2世(ハプスブルク家のスペイン国王)

影響を受けた芸術家:ティツィアーノ、ティントレット、ミケランジェロ、ジュリオ・クローヴィオ、ヤコポ・バッサーノ、パルミジャニーノ、コレッジョ

エル・グレコ(El Greco、1541年 - 1614年4月7日)は、現在のギリシア領クレタ島、イラクリオ出身の画家。本名はドミニコス・テオトコプロス(Δομήνικος Θεοτοκόπουλος、ラテン文字転写:Dominikos Theotokopoulos)で、一般に知られるエル・グレコの名は、スペイン来訪前にイタリアにいたためイタリア語で「ギリシャ人」を意味するグレコにスペイン語の男性定冠詞エルがついた通称です。マニエリスム後期の巨匠として知られています。マドリードにあるプラド美術館には、グレコの作品が多数展示されています。

人物

ヴェネツィア共和国統治時代のクレタ島のカンディア(現イラクリオ)に生まれ、イタリアを経てスペインに渡り、トレドに暮らしました。

ギリシア人でありながらフェリペ2世に仕えようとしましたが、グレコの作品はフェリペに評価されず、宮廷画家になることは叶いませんでした。

グレコは晩年に至るまで自身の作品にギリシア語の本名でサインをしていました。

By El Greco - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46824902

グレコの現存する作品のおよそ85%が聖人画を含む宗教画であり、10%は肖像画となっています。。グレコは絵画だけではなく、彫刻や建築の構想も手掛け、特にスペインにいた時期は建築に強い関心を寄せましたが、実際に建物の建築をすることはありませんでした。一方でグレコは自分が描いた油彩画が収められる祭壇衝立の設計、工房の彫刻家の人物像の原案の素描、建築家と共に祭壇衝立の設置される礼拝堂の建築、採光の考案なども手掛けました。

生涯

幼児期と家族

By El Greco - El Greco Museum - Heraklion, Crete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17951018

1541年、クレタ島のフォデレ村またはカンディア村(現在のイラクリオン、チャンダックスのヴェネツィア名)で生まれました。

エル・グレコは、1526年から1528年にかけてカトリックのヴェネツィア派に対する反乱の後、おそらくハニアからカンディアに追いやられた裕福な都市部の家族の子孫でした。

エル・グレコの父、ゲオルギオス・テオトコプロスは商人で徴税人でした。 エル・グレコの兄、マノウソス・テオトコプロス(1531-1604)は裕福な商人で、晩年(1603-1604)はエル・グレコのトレドの家で過ごしました。

エル・グレコは、ポスト・ビザンチン美術の中心地であったクレタ派のイコン画家として最初の訓練を受けました。 絵画だけでなく、古代ギリシアの古典や、おそらくラテン語の古典も学んだと思われます。

カンディアは、東洋と西洋の文化が調和して共存する芸術活動の中心地であり、16世紀には約200人の画家が活躍し、イタリアを手本とした画家組合が組織されていました。

ほとんどの学者は、テオトコプロスの「家族はほぼ間違いなくギリシア正教徒であった」と考えていますが、ヨーロッパのカトリック地域に移住した多くの正教徒と同様に、エル・グレコも到着後にカトリックに改宗し、スペインでカトリックとして修行した可能性があると主張する者もいます。 ニコラオス・パナヨタキス、パンデリス・プレヴェラキス、マリア・コンスタントゥダキといった学者たちが1960年代初頭から行ってきた広範な古文書研究は、エル・グレコの家族や祖先がギリシャ正教徒であったことを強く示しています。 彼の叔父の一人は正教会の司祭であり、クレタ島のカトリックの洗礼記録には彼の名前はありません。プレヴェラキスはさらに踏み込んで、エル・グレコがローマ・カトリックの実践者であったことに疑問を呈しています。

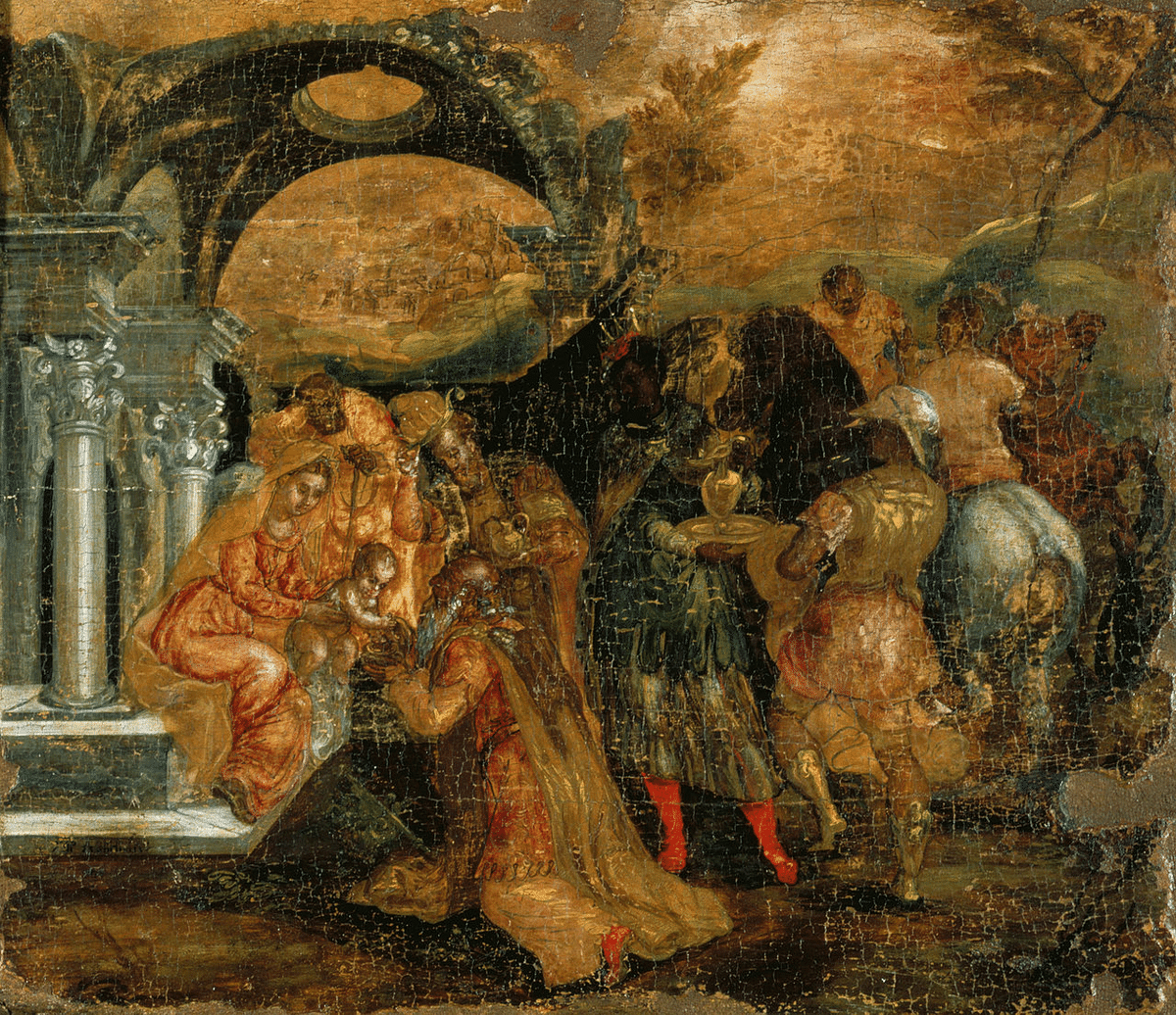

クレタ島に滞在していたエル・グレコは、クレタ時代の終わり近く、おそらく1567年(26歳)以前に《聖母の休息》を描いています。 他にエル・グレコの作品とされる署名入りの《ドムニコス》が3点あります(《モデナ・トリプティーク》、《聖母子を描く聖ルカ》、《三博士の礼拝》)。

モデナ三連祭壇画は、ドメニコス・テオトコプロスとしても知られる画家エル・グレコによる1568年の三連祭壇画。 前面には、羊飼いの礼拝、キリストから栄光の戴冠を受けるキリスト教騎士、イエスの洗礼が描かれている。 裏面にはマリアへの受胎告知、シナイ山、アダムとイブが描かれている。 バックパネルには、エジプトの聖カタリナ修道院に向かう巡礼者たちが、まるで天国へ向かうかのように描かれています。

By El Greco - Web Gallery of Art: Image Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3762382

イタリア時代

By El Greco - eQF5HwoEUtmWOw at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23918137

クレタ島は1211年以来ヴェネツィア共和国の領地であったため、若きエル・グレコがヴェネツィアでキャリアを積むのは自然なことでした。

正確な年は明らかではありませんが、ほとんどの学者が、エル・グレコがヴェネツィアに渡ったのは1567年頃(26歳)であると認めています。

彼は1570年(29歳)までヴェネツィアに住んでおり、彼のずっと年上の友人であり、当時最も偉大な細密画家であったジュリオ・クロヴィオ(Giulio Clovio)が書いた手紙によると、ティツィアーノの「弟子」でした。 これは、彼がティツィアーノの大きなアトリエで働いていたことを意味するのかもしれないし、そうでないのかもしれません。 クロヴィオはエル・グレコを「絵画における稀有な才能」と評しています。

By El Greco - Museo Soumaya Plaza Carso, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35846297

1570年、エル・グレコはローマに移り住み、ヴェネツィアでの修行時代の面影を色濃く残す一連の作品を制作しました。ローマにどのくらい滞在したかは不明ですが、スペインに向かう前にヴェネツィアに戻った可能性もあります(1575-76年頃)。そこでエル・グレコは、ローマ時代の学者フルヴィオ・オルシーニ(Fulvio Orsini)をはじめとする街の知的エリートと接触し、彼のコレクションには後にエル・グレコの絵画が7点含まれることになります(『シナイ山の眺め』やクロヴィオの肖像画もそのひとつ)。

By MOSSOT - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136170414

ヴェネツィアに渡った他のクレタ人画家たちとは異なり、エル・グレコは作風を大きく変え、伝統的な宗教画の主題に新しい珍しい解釈を加えることで差別化を図りました。

イタリアで描かれた彼の作品は、ティントレットを思わせる俊敏で伸びやかな人物像や、ティツィアーノにつながる色彩的な枠組みなど、当時のヴェネツィア・ルネサンス様式の影響を受けています。

エル・グレコがまだローマに滞在していたある夏の日、クロヴィオはエル・グレコを訪ねました。 エル・グレコが暗い部屋に座っていたのは、「内なる光」を邪魔する昼間の光よりも、暗闇の方が思考に適していると感じたからでした。

ローマ滞在の結果、彼の作品は、暴力的な遠近法の消失点や、人物のねじれや回転を繰り返す奇妙な姿勢、激しい身振りなど、マニエリスムの要素で豊かになっていきました。ジョルジョ・ジュリオ・クロヴィオの肖像、現存するエル・グレコの肖像画の中で最も古いものです(1571年、油彩・カンヴァス、58×86cm、カポディモンテ美術館、ナポリ)。 若きクレタ人画家のローマでの友人であり支援者であったクロヴィオの肖像に、エル・グレコの肖像画家としての才能の最初の証拠が見られます。

エル・グレコがローマに到着した頃には、ミケランジェロとラファエロは亡くなっていましたが、彼らの模範は若い画家たちにとって最も重要であり続け、やや圧倒される存在のままでした。エル・グレコは、個人的な芸術観、思想、様式を守り、ローマで自分の足跡を残そうと決心していました。

コレッジョとパルミジャニーノを特に賞賛していまたが、システィーナ礼拝堂のミケランジェロの『最後の審判』は躊躇なく却下していました。後年、ミケランジェロについてどう思うかと問われたエル・グレコは、「彼は良い人だったが、絵の描き方を知らなかった」と答えています。しかし、エル・グレコの批判にもかかわらず、ミケランジェロの影響は、『聖盟同盟の寓意』のような後のエル・グレコの作品に見ることができます。

By El Greco - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152153

エル・グレコは、ミケランジェロ、ティツィアーノ、クロヴィオ、そしておそらくラファエロの肖像画を作品のひとつ(『神殿の清め』)に描くことで、感謝の念を表すだけでなく、これらの巨匠に匹敵するという主張を展開しました。 彼自身の解説が示すように、エル・グレコはティツィアーノ、ミケランジェロ、ラファエロを見習うべきモデルとして見ていました。 ジュリオ・マンチーニは17世紀の『年代記』の中で、様々な形でミケランジェロの教えの再評価を始めた画家たちの中にエル・グレコを含めています。

その型破りな芸術信条(ミケランジェロの技法を否定するなど)と性格から、エル・グレコはすぐにローマで敵を作りました。建築家で作家のピッロ・リゴリオ(Pirro Ligorio)はエル・グレコを「愚かな外国人」と呼び、新たに発見された古文書からは、ファルネーゼとの小競り合いが明らかになり、ファルネーゼはエル・グレコを宮殿から退去させています。

スペイン時代

By El Greco - 0wG7A7al0WzGWg at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21909255

1577年(36歳)、エル・グレコはマドリード、そしてトレドに移住し、そこで円熟期の作品を制作しました。当時、トレドはスペインの宗教的首都であり、「輝かしい過去、繁栄した現在、そして不確かな未来」を持つ人口の多い都市でした。1570年代、エル・エスコリアルの巨大な修道院兼宮殿はまだ建設中で、スペイン王フィリップ2世は、その装飾に必要な多くの大作を描く優れた画家を見つけるのに苦労していました。 ティツィアーノは亡くなり、ティントレット、ヴェロネーゼ、アントニス・モールはスペインに来ることを拒んでいました。フィリップは、フアン・フェルナンデス・デ・ナバレテ(Juan Fernández de Navarrete)の才能に頼らざるを得ませんでした。1579年(38歳)にフェルナンデスが亡くなると、エル・グレコがトレドに移る絶好の機会となりました。

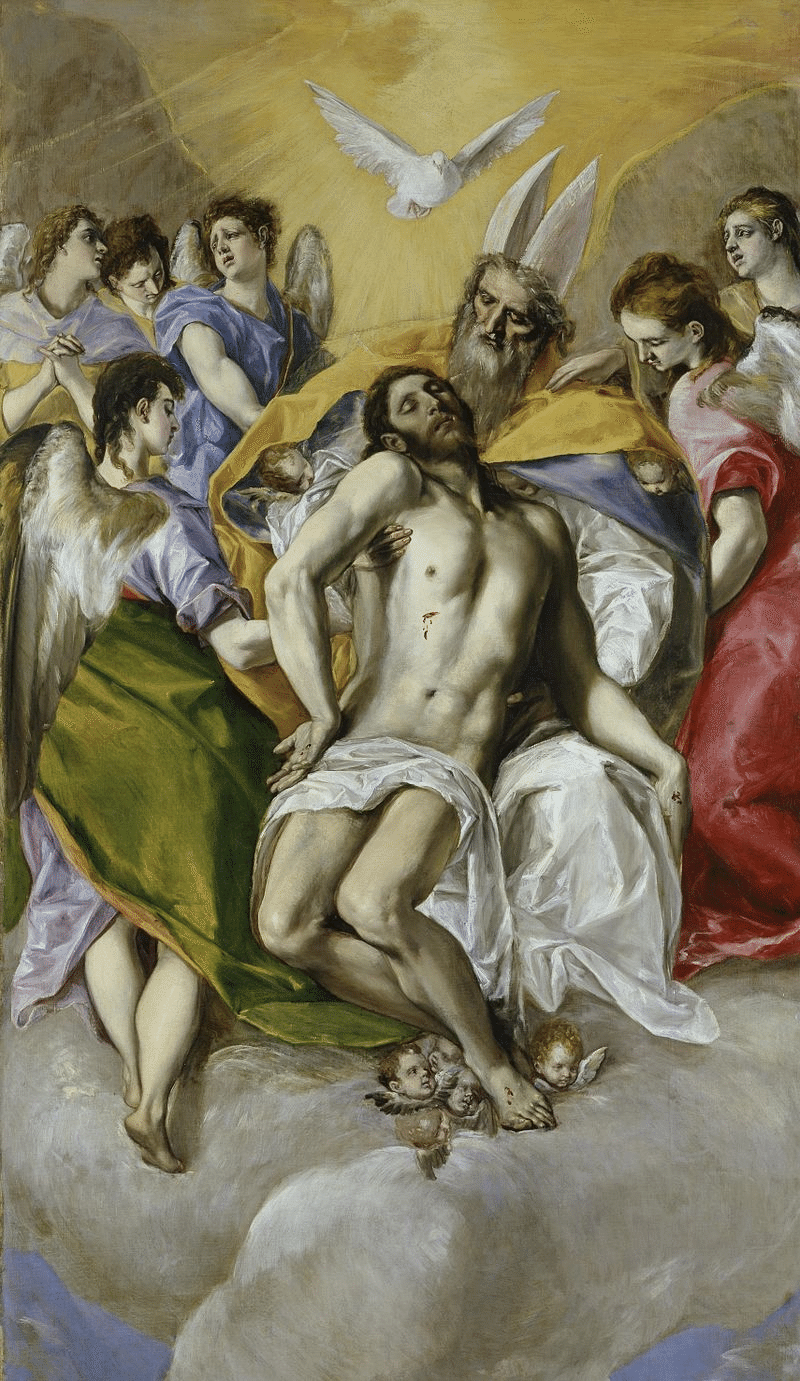

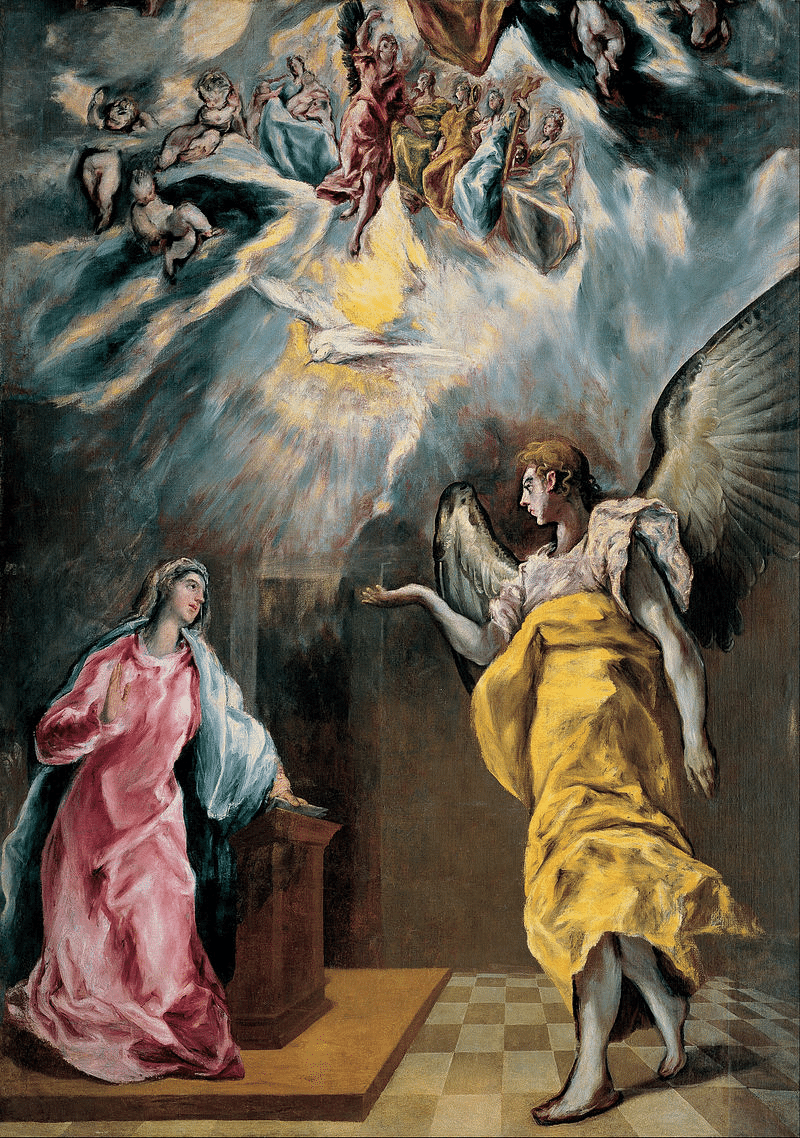

クロヴィオとオルシーニを通じて、エル・グレコは、スペインの人文主義者でフィリップの代理人であったベニート・アリアス・モンターノ、聖職者のペドロ・チャコン、トレド大聖堂長ディエゴ・デ・カスティージャの息子ルイス・デ・カスティージャと知り合います。 1577年7月(35歳)までにトレドに到着したエル・グレコは、トレドのサント・ドミンゴ・エル・アンティグオ教会を飾る絵画群と、有名なエル・エスポリオの契約を交わしました。1579年9月(37歳)までに、エル・グレコはサント・ドミンゴ教会のために、『三位一体』や『聖母被昇天』など9点の作品を完成させました。 これらの作品は、トレドでの画家の名声を確立することになります。

エル・グレコは、トレドに定住するつもりはありませんでした。フィリッポスの寵愛を受け、宮廷で頭角を現すことが最終目標だったからです。実際、彼は君主から2つの重要な依頼を受けることに成功しました: 『聖同盟の寓意』と『聖モーリスの殉教』です。しかし、王はこれらの作品を好まず、聖モーリスの祭壇画は本来の礼拝堂ではなく、教会堂に置かれました。

円熟期の作品と晩年

By El Greco - Unknown photographer, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1170096

国王の寵愛を受けられなかったエル・グレコは、1577年に偉大な画家として迎えられたトレドに留まることを余儀なくされました。17世紀のスペインの説教者であり詩人であったオルテンシオ・フェリックス・パラヴィチーノ(Hortensio Félix Paravicino)によると、「クレタ島は彼に生命と画家の技を与え、トレドはより良い故郷であり、死を通して永遠の生命を得るようになった」。

By El Greco - mQFJcqxQ3CIm3w at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21997133

1585年には、助手のイタリア人画家フランシスコ・プレボステ(Francisco Preboste)を雇い、絵画だけでなく祭壇の額縁や彫像も制作できる工房を設立したようです。1586年3月12日(44歳)には、現在、彼の代表作となっている『オルガス伯爵の埋葬』の注文を得ています。

1597年(56歳)から1607年(66歳)までの10年間は、エル・グレコにとって激しい活動の時期でした。この時期、エル・グレコはいくつかの大きな注文を受け、彼の工房はさまざまな宗教施設のために絵画と彫刻のアンサンブルを制作しました。 この時期の主な注文には、トレドのサン・ホセ礼拝堂のための3つの祭壇(1597-1599年)、マドリッドのアウグスチノ会修道院、ドーニャ・マリア・デ・アラゴンのための3つの絵画(1596-1600年)、カリダード病院のマヨール礼拝堂のための主祭壇、4つの側祭壇、聖イルデフォンソの絵画などがあります。 イルデフォンソは、イレスカスのカリダード病院(慈善病院)のマヨール礼拝堂のために描かれました(1603-1605年)。自治体の職員によって構成された『無原罪の聖母』(1607-1613年)の委嘱議事録には、エル・グレコについて「この王国とその外の両方で最も偉大な人物の一人」と記されています。

1607年(66歳)から1608年(67歳)にかけて、エル・グレコは、絵画、彫刻、建築を含む作品の支払いに関して、イレスカスの慈善病院の当局と長期にわたる法的紛争に巻き込まれました。

エル・グレコはトレドを住まいとしました。 現存する契約書によると、1585年(44歳)以降、エル・グレコは、ビリェーナ侯爵の所有する3つの居室と24の部屋からなる複合施設の借主となりました。工房を兼ねたこの居室で、エル・グレコは、余生を過ごし、絵を描き、勉強しました。

彼はかなり豪華な暮らしをしており、時には音楽家を雇い、食事をしながら演奏させることもありました。 スペイン人の女性伴侶ジェロニマ・デ・ラス・クエバスと同棲していたかどうかは定かではありません。彼女は1578年(37歳)に生まれた一人息子ホルヘ・マヌエルの母親であり、彼もまた画家となって父を助け、アトリエを受け継いだ後も何年も彼の作品を繰り返し描いていました。1604年(63歳)、ホルヘ・マヌエルとアルフォンサ・デ・ロス・モラレスは、エル・グレコの孫ガブリエルをもうけました。ガブリエルは、トレド総督で画家の個人的な友人であったグレゴリオ・アングーロから洗礼を受けました。タヴェーラ病院の依頼を遂行中に、エル・グレコは重い病気にかかり、1ヵ月後の1614年4月7日に亡くなりました。その数日前の3月31日、エル・グレコは息子に遺言を託しました。 画家の友人であった2人のギリシャ人がこの遺言に立ち会いました(エル・グレコはギリシャ人としての出自を見失うことはありませんでした)。

By El Greco - Pictorpedia, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46661432

エル・グレコの技術とスタイル

創作の主観的な性格よりも想像力と直観の優位性は、エル・グレコのスタイルの基本原理でした。 エル・グレコは、色彩を絵画の最も重要かつ最も制御不可能な要素とみなし、色彩は形態に優先すると宣言しています。

1611年(70歳)にエル・グレコを訪問した画家であり、理論家でもあったフランシスコ・パチェコは、画家は「自分の器用さを自慢げに誇示するために、色は粗く、混じりけのない大きな滲みのようなものを好んだ」と書き、「彼は、広い塊を自然のように平らに伝えるために、絶え間ない塗り直しとレタッチを信条としていた」と述べています。

「色彩の模倣は芸術の最大の難関である」

"I hold the imitation of color to be the greatest difficulty of art."

美術史家のマックス・ドヴォルザーク(Max Dvořák)は、エル・グレコの芸術をマニエリスムや反自然主義と結びつけた最初の学者でした。現代の学者たちは、エル・グレコの理論を「典型的なマニエリスム」であるとし、その源流をルネサンスの新プラトン主義に求めています。ジョナサン・ブラウン(Jonathan Brown)はエル・グレコが洗練された芸術の形式を作り上げたと考えていました。ニコラス・ペニー(Nicholas Penny)によれば、「スペインに入ると、エル・グレコは独自のスタイルを作り上げることができた、とのこと。

By El Greco - Unknown source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=661612

成熟したエル・グレコの作品では、描写するよりもむしろ劇化する(dramatize)という特徴的な傾向が見られました。強い精神的感情は、絵画から直接観客に伝わります。 パチェコ(Pacheco)によれば、エル・グレコの動揺した、暴力的な、時には無頓着に見えるような芸術は、自由なスタイルを獲得するための研究的な努力によるものでした。

エル・グレコは、表現上の目的と美学上の原則の両方に役立つような、特別に背が高くほっそりとした人物や細長い構図を好んだため、特に祭壇画にする場合は、自然の法則を無視し、構図をこれまで以上に細長くするようになりました。

By El Greco - Web Gallery of Art: Image Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4831809

《無原罪の御宿り》のために、エル・グレコは祭壇画そのものをさらに1.5フィート(0.46メートル)長くするよう求めました。 エル・グレコの円熟期の作品における重要な革新は、形態と空間の織り成す相互関係でした。 この織り込みは、3世紀後のセザンヌやピカソの作品に再び現れることになります。

エル・グレコの成熟したスタイルのもうひとつの特徴は、光の使用です。 ジョナサン・ブラウンが指摘するように、「それぞれの人物は、それ自身の光を内に秘めているか、見えない源から発せられる光を反射しているように見える」。

エル・グレコの手書きメモを書き写した学者フェルナンド・マリアス(Fernando Marias)とアグスティン・ブスタマンテ・ガルシア(Agustín Bustamante García)は、画家が光に与える力を、キリスト教新プラトン主義の根底にある思想と結びつけています。

現代の学問的研究は、エル・グレコの成熟した画風を完全に発展させたトレドの重要性を強調し、エル・グレコが周囲の環境に応じて画風を調整する能力を備えていたことを強調しているようです。

ハロルド・ウェティ(Harold Wethey)は、「ギリシャ人の血を引き、芸術的素養はイタリア人であったが、画家はスペインの宗教的環境に没頭するようになり、スペインの神秘主義の最も重要な視覚的代表者となった」と主張しています。 彼は、エル・グレコの円熟期の作品において、「敬虔な雰囲気の強さは、反宗教改革期のローマ・カトリック・スペインの宗教的精神を反映している」と考えていました。

エル・グレコは肖像画家としても優れており、人物の特徴を記録するだけでなく、その人柄も伝えることができました。彼の肖像画は宗教画に比べると数は少ないが、同じように質の高い。 ウェティは、「このような単純な手段によって、画家は印象に残る人物像を作り出し、ティツィアーノやレンブラントと並んで、肖像画家として最高の地位を築いた」と述べています。

画材

エル・グレコは、多くの作品を上質なキャンバスに描き、粘性のある油絵具を使っていました。アズライト、鉛錫黄、朱、茜、黄土、赤鉛など、当時の一般的な顔料を使って描いましたが、高価な天然のウルトラマリンを使うことはほとんどありませんでした。

※ウルトラマン:ウルトラマリンは無機顔料の一種です。構成成分はアルミニウムとナトリウムのケイ酸塩に硫化物イオンや硫酸イオンが混じったもの。天然にはラピスラズリの主成分として存在します。ラピスラズリ(lapis lazuli) は、方ソーダ石グループの鉱物である青金石(ラズライト)を主成分とし、同グループの方ソーダ石・藍方石・黝方石ゆうほうせきなど複数の鉱物が加わった類質同像の固溶体の半貴石です。和名では瑠璃(るり)といい、サンスクリット語のヴァイドゥーリャないしパーリ語のヴェルーリヤの音訳とされます。深い青色から藍色を持ち、しばしば黄鉄鉱の粒を含んで夜空のような輝きを持っています。

ビザンチンとの関連性

20世紀初頭から、学者たちはエル・グレコの様式がビザンチンに起源を持つかどうか議論してきましたた。 ある美術史家は、エル・グレコのルーツはビザンチンの伝統にしっかりとあり、彼の最も個性的な特徴は彼の祖先の芸術に直接由来すると主張しました(*1)。

《シロス島における聖母の休息》は、エル・グレコがクレタ時代に制作した署名入りの真作であり、1960年代初頭に行われた大規模な古文書調査によって、こうした諸説が再燃し、再評価されるきっかけとなりました。20世紀後半のエル・グレコに関する重要な研究書は、彼のビザンチン主義を含む多くの解釈を再評価しています。

マリーナ・ランブラキ=プラカによれば、「イタリアの影響から遠く離れ、彼の生まれ故郷であるカンディアと知的に似ている中立的な場所で、彼の教育におけるビザンチン的要素が現れ、彼の成熟した作品に見られるイメージの新しい概念において触媒的な役割を果たした」。

ランブラキ=プラカはこの判断において、オックスフォード大学のシリル・マンゴー教授とエリザベス・ジェフリース教授に同意せず、「反対の主張にもかかわらず、彼の有名な絵画の唯一のビザンチン的要素はギリシャ文字による署名であった」と主張しています。 彼がイタリアで制作した作品はイタリア美術史に属し、スペインで制作した作品はスペイン美術史に属する」。

イギリスの美術史家デイヴィスは、エル・グレコのスタイルの根源を、彼のギリシャ・キリスト教教育の知的源泉と、正教会の典礼的・儀式的側面からの回想の世界に求めています。 デイヴィスは、反宗教改革の宗教的風潮とマニエリスムの美学が、彼個人の技法を活性化させる触媒として作用したと考えています。 彼は、プラトン主義と古代の新プラトン主義の哲学、プロティノスとアレオパギテの偽ディオニシウスの著作、教父のテキスト、典礼がエル・グレコのスタイルを理解する鍵になると主張しています。

マドリッドのプラド美術館の学芸員であるホセ・アルバレス・ロペラは、エル・グレコの成熟した作品には「ビザンチンの記憶」が明白であるが、彼のビザンチン的出自に関する曖昧な問題については、さらなる解明が必要であると結論づけています。

建築と彫刻

エル・グレコは生前、建築家、彫刻家として高く評価されていました。彼は通常、祭壇全体をデザインし、建築家、彫刻家、画家として働いていました。 エル・エスポリオでは、巨匠が設計した金箔張りのオリジナルの祭壇は破壊されてしまいましたが、聖イルデフォンソの奇跡を描いた彼の小さな彫刻群が額縁の中央下に残っています。

エル・グレコの最も重要な建築作品は、サント・ドミンゴ・エル・アンティグオ教会と修道院であり、この教会と修道院のために彫刻と絵画も制作しました。 エル・グレコは、建築を絵画に取り入れた画家とみなされています。 パチェコは、彼を「絵画、彫刻、建築の作家」と評しました。

エル・グレコがダニエーレ・バルバーロの訳したヴィトルヴィウスの『De architectura(建築学上)』のコピーに刻んだ余白の中で、彼はヴィトルヴィウスが考古学的遺跡、公準的比率、遠近法、数学に固執していることに反論しています。

彼はまた、目からの距離を補うためにプロポーションを歪めるというヴィトルヴィウスのやり方を、怪物のような形を生み出す原因だと考えていました。 エル・グレコは、建築におけるルールという考え方そのものを嫌っていました。彼は何よりも発明の自由を信じ、斬新さ、多様性、複雑さを擁護しました。 しかし、このような考え方は、同時代の建築界にとってはあまりにも極端であり、すぐには共感されませんでした。

遺産

死後の批評的評価

エル・グレコは、17世紀初頭に台頭し、16世紀マニエリスムに取って代わられた初期バロック様式の原理と多くの点で対立していたため、死後すぐの世代からは軽視されました。

17世紀後半から18世紀初頭にかけてのスペインの画家たちは、エル・グレコの技巧を賞賛しましたが、反自然主義的な画風や複雑な図像を批判しました。 アントニオ・パロミーノやフアン・アグスティン・セアン・ベルムデスのようなこれらの論者の中には、彼の円熟期の作品を「軽蔑に値する」、「滑稽である」、「軽蔑に値する」と評した者もいました。パロミーノとベルムデスの見解はスペインの歴史学で頻繁に繰り返され、「奇妙」、「奇抜」、「独創的」、「風変わり」、「変わり者」といった言葉で飾られました。このような文章でしばしば見られる「風変りに沈んだ」という表現は、やがて「狂気」へと発展していきました。

By El Greco - [2], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3603314

フランスの作家テオフィル・ゴーティエにとって、エル・グレコは奇妙で極端なものを渇望するヨーロッパのロマン主義運動の先駆者でした。ゴーティエはエル・グレコを理想的なロマン主義の英雄(「才能ある者」、「誤解された者」、「狂人」)とみなし、エル・グレコの後期の技法に対する賞賛を明確に表明した最初の人物でした。

フランスの美術批評家ザカリー・アストリュックとポール・ルフォールは、エル・グレコの絵画に対する広範な関心の復活を促進するのに貢献しました。 1890年代には、パリ在住のスペイン人画家たちがエル・グレコを指導者としてとらえました。しかし、一般的な英語圏の想像力の中では、1899年にエフライム・チェンバーズが出版した『サイクロペディア』によれば、エル・グレコは「エスコリアルで恐怖を描いた」人物であり続けました。

1908年、スペインの美術史家マヌエル・バルトロメ・コシオがエル・グレコの作品に関する初の総合カタログを出版し、この本の中でエル・グレコはスペイン派の創始者として紹介されました。同じ年、フランス印象派の研究者ユリウス・マイヤー=グレーフェがスペインを旅し、ベラスケスの研究を期待していましたが、その代わりにエル・グレコに魅了されました。彼はその体験を『スペインの旅』(Spanische Reise、1926年に英語で出版)に記録し、エル・グレコを「やや狭い範囲外の」過去の偉大な画家として広く確立しました。マイヤー=グレーフェはエル・グレコの作品に近代の予兆を見出しました。

彼(エル・グレコ)は新しい可能性の領域を発見した。 彼自身でさえ、それらを使い切ることはできなかった。 彼に続くすべての世代は、彼の領域に生きている。 彼と彼の師ティツィアーノとの間には、ルノワールやセザンヌよりも大きな違いがある。 とはいえ、ルノワールとセザンヌは非の打ちどころのない独創性を持つ巨匠である。なぜなら、エル・グレコの言語を使用する際に、使用者がそれを何度も何度も発明しなければ、エル・グレコの言語を利用することはできないからである。

1920年、イギリスの画家であり批評家であったロジャー・フライにとって、エル・グレコは「正しい表現が大衆にどのような影響を与えるかにはまったく無関心で」最善と思うことをした典型的な天才でした。 フライはエル・グレコを「単に現代的であるだけでなく、実際には私たちの何歩も先に現れ、私たちに道を示すために引き返してくる老巨匠」と評しました。

同時期、他の研究者たちも、より過激な説を展開しました。 眼科医のアウグスト・ゴールドシュミットとゲルマン・ベリテンスは、エル・グレコがこのような細長い人物像を描いたのは、彼が視力の問題(おそらく進行性の乱視か斜視)を抱えていたために、身体を実際よりも長く、垂直に対して斜めに見ていたからだと主張しました。ニューヨーク・タイムズ紙の批評家であるマイケル・キンメルマンは、「ギリシア人にとっては(エル・グレコは)ギリシアの真髄を示す画家となり、スペイン人にとってはスペインの真髄を示す画家となった」と述べています。

エル・グレコの影響力のコンセンサスを象徴するように、第39代アメリカ合衆国大統領のジミー・カーターは1980年4月に、エル・グレコは「当時登場した画家の中で最も非凡な画家」であり、「おそらく3、4世紀先を行っていた」と述べています。

他のアーティストへの影響

エフィ・ファウンドゥラキによれば、「20世紀初頭の画家や理論家たちは、新しいエル・グレコを『発見』したが、その過程で自分たち自身を発見し、明らかにした」。

彼の表現力と色彩は、ウジェーヌ・ドラクロワとエドゥアール・マネに影響を与えました。成熟したエル・グレコの形態における構造的コードに最初に気づいたと思われる画家は、キュビスムの先駆者の一人であるポール・セザンヌでした。

2人の画家を形態学的に比較分析した結果、人体の歪み、赤みがかった、(見た目だけだが)加工されていない背景、空間の描き方の類似性など、共通する要素が明らかになっています。

象徴主義者たち、そして青の時代のパブロ・ピカソは、禁欲的な人物の解剖学を利用しながら、エル・グレコの冷たい色調を利用しました。 ピカソがプロト・キュビズムの『レ・ドゥモワゼル・ダヴィニヨン』に取り組んでいた頃、彼はパリのアトリエに友人であるイグナシオ・ズロアガを訪ね、エル・グレコの『第五の封印の開放』(1897年からズロアガが所有していた)を研究しました。『レ・ドゥモワゼル・ダヴィニヨン』と『第五の封印の開放』の関係は、1980年代初頭に両作品の様式的な類似性とモチーフ間の関係が分析された際に特定されました。

By El Greco - http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=671753

By Pablo Picasso - Museum of Modern Art, New York, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=547064

By El Greco - [2], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15461967

Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=7239488

ピカソの初期のキュビズムの探求は、エル・グレコの作品に他の側面を発見することになりました。構図の構造分析、形態の多面的屈折、形態と空間の織り込み、ハイライトの特殊効果などです。 歪曲や物質主義的な時間の表現など、キュビスムのいくつかの特徴はエル・グレコの作品に類似しています。 ピカソによれば、エル・グレコの構造はキュビスム的でした。1950年2月22日、ピカソは『エル・グレコに倣った画家の肖像』で他の画家の作品の「パラフレーズ」シリーズを開始しました。ファウンドウラキは、ピカソが「マネによって開始され、セザンヌによって継承されたエル・グレコの絵画的価値の活性化のためのプロセスを......完成させた」と主張しています。

表現主義者たちは、エル・グレコの表現上の歪みに注目しました。 1943年までに、ポロックはエル・グレコをモチーフにした60点のドローイングを完成させ、クレタ島の巨匠に関する3冊の本を所有していました。

ポロックは、画家ジョセフ・グラスコのエル・グレコ芸術への関心に影響を与えました。 グラスコは、彼の好きな題材のひとつであるエル・グレコの『トレドの眺め』をもとに、いくつかの現代絵画を制作しました。

By El Greco - Unknown source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=661612

カイザ・ジョンソンは、エル・グレコの無原罪の御宿りの絵画をいくつかの作品の構図の枠組みとして使い、巨匠の解剖学的歪曲はフリッツ・チェスナットの肖像画にいくらか反映されています。

エル・グレコの人格と作品は詩人ライナー・マリア・リルケのインスピレーションの源でした。エル・グレコに精神的な親近感を抱いていたギリシャの作家ニコス・カザンザキスは、自伝を『グレコへの報告』と呼び、クレタ出身の画家への賛辞を書いています。

1998年、ギリシャの電子音楽作曲家でアーティストのヴァンゲリスは、エル・グレコにインスパイアされたシンフォニック・アルバム『エル・グレコ』を発表しました。

このアルバムは、ヴァンゲリスが以前に発表したアルバム『フォロス・ティミス・ストン・グレコ(エル・グレコへのオマージュ、Φόρος Τιμής Στον Γκρέκο)』を発展させたものです。

エル・グレコの主な作品

受胎告知(The Annunciation)

聖ジェローム(Saint Jerome)

胸に手を当てる貴族(The Nobleman with his Hand on his Chest)

神殿から両替人を追い出すキリスト(Christ Driving the Money Changers from the Temple)

ラオコーン(Laocoön)

慈愛の聖母(The Madonna of Charity)

フランシスコ・デ・ピサ博士の肖像(Portrait of Dr. Francisco de Pisa)

オルガス伯の埋葬

『オルガス伯の埋葬』西: El entierro del Conde de Orgaz, 英: The Burial of the Count of Orgaz)は、エル・グレコが1586年(45歳)から1588年(47歳)にかけて描いた絵画。トレドのサント・トメ教会の所蔵で、グレコの最高傑作と言われています。非常に大きな作品で、画面上は天界と現世に明確に上下分割されています。

マニエリスム

不明 (フォンテーヌブロー派) - Oakenchips, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30060660による

マニエリスム(伊: Manierismo ; 仏: Maniérisme ; 英: Mannerism)とは、ルネサンス後期の美術で、イタリアを中心にして見られる傾向を指す言葉です。マンネリズムの語源。美術史の区分としては、盛期ルネサンスとバロックの合間にあたります。イタリア語の「マニエラ(maniera:手法・様式)」に由来する言葉。ヴァザーリはこれに「自然を凌駕する行動の芸術的手法」という意味を与えています。

マニエリスム成立の経緯

ミケランジェロに代表される盛期ルネサンスの成果は圧倒的であり、芸術は頂点を極め、今や完成されたと考えられていました。ミケランジェロの弟子ヴァザーリはミケランジェロの「手法(マニエラ maniera)」を高度の芸術的手法と考え、マニエラを知らない過去の作家に対して、現在の作家が優れていると説いていました。 レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロら盛期ルネサンスの巨匠たちは古典的様式を完成させました。これをヴァザーリは普遍的な美の存在を前提とし、「最も美しいものを繋ぎ合わせて可能な限りの美を備えた一つの人体を作る様式」として、「美しい様式(ベルラ・マニエラ)」と定義づけました。

1520年頃から中部イタリアでは前述の巨匠たちの様式の模倣が目的である芸術が出現し、「マニエラ」は芸術作品の主題となりました。その結果、盛期ルネサンス様式の造形言語の知的再解釈が行われ、盛期ルネサンス様式は極端な強調、歪曲が行われるようになりました。一方で古典主義には入れられなかった不合理な諸原理を表現する傾向も表れるようになりました。

フィレンツェにおけるマニエリスムの発生は、1512年のジュリアーノ・デ・メディチの追放とそれによるメディチ家のフィレンツェへの復帰、それらの社会的な緊張感の発生と芸術家への発注数の増加、ミケランジェロ・ブオナローティとラファエロ・サンティのローマへの移動によって起きたフィレンツェの伝統からの解放をハウザーは挙げています。またこの変化の中でマニエリスム様式の模範を作る重要な役割を果たした芸術家としてハウザーはヤコポ・ダ・ポントルモを示しています。

しかし、17世紀のピエトロ・ベッローリはミケランジェロの「マニエラ」の模倣者たちを非難し、やがて型にはまった生気の欠けた作品という評価が支配的となっていきました。この考え方は19世紀まで引き継がれ、マニエリスムは1530年頃からのローマやフィレンツェにおける絵画の衰退を意味する言葉として扱われました。

その後1956年にオランダのアムステルダムにて催された『ヨーロッパ・マニエリスムの勝利』などをきっかけとして、20世紀ドイツにおけるドイツ表現主義や抽象主義の隆盛により、マニエリスムも独立した表現形態であり、抽象的な表現に見るべきものがあるとして再評価されるようになりました。

ジョルジョ・ヴァザーリ

Attributed to ヤコポ・ツッキ - ~, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403711による

ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari, 1511年7月30日 - 1574年6月27日)は、イタリアのマニエリスム期の画家、建築家。ミケランジェロの弟子。

イタリアのアレッツォ生まれ。1529年、ローマを訪れ、ラファエロらの作品に学ぶ。のちにメディチ家のトスカーナ大公コジモ1世(1519年-1574年)お抱えの芸術家となりましたた。現在は美術館になっているウフィッツィ宮殿も手掛けています。

ミケランジェロを中心にルネサンス期の芸術家の評伝を書き、これは美術史の基本資料になっています。『画家・彫刻家・建築家列伝』は1550年に出版され、チマブーエからミケランジェロまで芸術家133人の作品と生涯を記しています(1568年の第二版では30人を追加)。この中で「再生」 (rinascita) という用語を用いており、ヴァザーリが中世とは異なるルネサンスの時代を強く意識していたことが示されています。また、1563年には美術アカデミー、アカデミア・デッレ・アルティ・デル・ディゼーニョを創立しています。1572年からフィレンツェ大聖堂ドーム天井に『最後の審判』のフレスコ画を描くが、1574年逝去(天井画は1579年に完成)。

プラド美術館

プラド美術館(西: Museo del Prado)は、スペイン・マドリードにある美術館。歴代のスペイン王家のコレクションを中心に幅広いヨーロッパ絵画を展示する世界有数の美術館であり、数々の重要な傑作が収蔵されています。

プラド美術館の地図

ヴェネツィア共和国

Samhanin - 投稿者自身による著作物, #1, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128390050による

最も高貴な共和国ヴェネツィア(ヴェネト語: Serenìsima Repùblica de Venexia(Venessia)、イタリア語: Serenissima Repubblica di Venezia)、通称ヴェネツィア共和国(ヴェネツィアきょうわこく、Repùblica de Venessia、Repubblica di Venezia)は、現在の東北イタリアのヴェネツィアを本拠とした歴史上の国家です。7世紀末期から1797年まで1000年以上の間に亘り、歴史上最も長く続いた共和国です。「晴朗(せいろう)きわまる所」や「アドリア海の女王」とも呼ばれていました。東地中海貿易によって栄えた海洋国家でした。

イコン

en.wikipedia, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54436による

イコン(英語: Icon)とは、イエス・キリスト、聖人、天使、聖書における重要出来事やたとえ話、教会史上の出来事を画いた画像です。

「イコン」と言えば正教会で用いられるものを指すことが多く、場合によってはイコンは正教会(ギリシャ正教もしくは東方正教会、Eastern Orthodox Church)とも呼ばれる、キリスト教の教会の一つ)のものとして限定的に説明されることもあります。

イコンは、正教会以外のキリスト教の教派でも用いられないわけではなく、カトリック教会においても用いられますが、カトリック教会ではこれを聖像画とも呼びます。

システィーナ礼拝堂

システィーナ礼拝堂(伊: Cappella Sistina)は、ローマ教皇の公邸であるバチカン宮殿にある礼拝堂。サン・ピエトロ大聖堂北隣に位置するその建物とともに、ミケランジェロ、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ピントゥリッキオら、盛期ルネサンスを代表する芸術家たちが内装に描いた数々の装飾絵画作品で世界的に有名な礼拝堂です。とくにローマ教皇ユリウス2世の注文でミケランジェロが1508年から1512年にかけて描いた天井画と、ローマ教皇クレメンス7世が注文し、ローマ教皇パウルス3世が完成を命じた、1535年から1541年にかけて描いた『最後の審判』はミケランジェロの絵画作品の頂点とされています。

ラファエロ・サンティ - arte.it, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100865による

もともとバチカン宮殿に存在していた古い礼拝堂を1477年から1480年にかけてローマ教皇シクストゥス4世が建て直させた建物で、その教皇名(伊: Sisto IV)にちなんでシスティーナ礼拝堂と名付けられました。この建て直し時には、ペルジーノ、ボッティチェッリ、ギルランダイオらの芸術家たちが、一連の内装フレスコ壁画を手がけています。

壁画に描かれているのは『旧約聖書』からの「モーセの生涯の物語」ならびに『新約聖書』からの「キリストの生涯の物語」と、歴代のローマ教皇の肖像画で、これらは1482年から1483年8月にかけて描かれた作品となっています。

落成したシスティーナ礼拝堂で最初のミサを執り行ったのはシクストゥス4世でした。このミサは聖母被昇天に捧げられたもので、システィーナ礼拝堂を聖母マリアに奉献することを表明する式典でもありました。

シクストゥス4世以降、システィーナ礼拝堂は宗教的施設とローマ教皇執務室という二つの役割を果たしてきました。現在ではローマ教皇を選出する会議であるコンクラーヴェの会場としても使用されています。

関連記事

参照

※1

いいなと思ったら応援しよう!