《建築のデザイン》 日本建築の仕切り:障子(しょうじ)、襖(ふすま)そして蔀(しとみ)

『建築と家具のデザイン』マガジン

デザインがメインの #しじみnote ですが、建築と家具に関する記事はこちらのマガジンにまとめていきます。

障子

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61829691による

障子(しょうじ)は、現在の日本建築では明かりを通すように木枠に紙、主に和紙を貼っている戸。元々は「さえぎる道具」を指した言葉で、現在のドア、戸、カーテン、ブラインド、衝立、屏風、襖までも含むものでした。

障子の「障」にはさえぎる、「子」とは小さな道具という意味があります。

大陸伝来の障子も屏風も、寝殿の外壁に用いられた日本の蔀(しとみ)も含めて、元々の言葉の意味は同じで、視線、風、光、寒さなどをさえぎるものです。

障子の歴史

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61829692による

奈良時代(710-794年)の障子については正倉院御物(ぎょぶつ)(なら)などにわずかに残るものの、当時の上層住宅の内部についてはほとんど史料が残っていません。

平安時代(794-1185年)後半、寝殿造の初期の時代においては、建物の内部に壁や間仕切りは少なく、柱だけの空間を帷(かたびら)類、つまりカーテンや、御簾(みす)と呼ばれる簾(すだれ)を用いて区切り、生活の場を作っていました。

画像出典:UEMATSU x LIVING

その後の建具の発達により、次第に現在の襖(ふすま)や現在でいうところの障子に近いもので仕切られるようになっていきました。

御簾のようなカーテン状の障子(仕切るもの)から次第に、現代のパネル状の障子へ変化していったわけです。

現在の障子の原型は、12世紀に平清盛の六波羅(ろくはら)泉殿の指図に現れる明障子(アカリシヤウシ)との記載があり、これに相当するかもしれません。しかしこれが現在の障子に近いものかどうは定かではありません。ただ、鎌倉時代(1185-1333年)の絵巻には蔀(しとみ)や舞良戸(まいらど)の内側に現在の障子に近いものが建てられた姿が多く描かれています。

画像出典:呼吸する住まい

しかし15〜16世紀頃までは製材や工具の制約が大きく、現在の障子や襖に相当するものも相当に骨太であり、特に引戸を嵌め込む敷居や鴨居の溝、樋の加工は大変で、そのため様々な試行錯誤が繰り返されてきたようです。

現在の襖や障子のようになるのは江戸時代以降となります。

カーテン状の障子

御簾

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57785362による

簾(すだれ)の敬称で特に上等のものを御簾(みす)と呼びます。 外から中は見えないが、暗い中からは外が見えます(窓ガラスでもそうですね)。 平安時代から鎌倉時代には、女性と貴人(きじん)は直に姿を見せることは少なく、貴人のいる場所を簾中(れんちゅう)と呼ぶこともあります。

建物の外周では夜は蔀(しとみ)(写真では上部に跳ね上がっている部分が蔀)を閉じていますが、日中は蔀の上部は通常外側に開くので御簾はその内側に掛けます。 更に内側に四尺几帳(よんしゃく きちょう)を置きます。

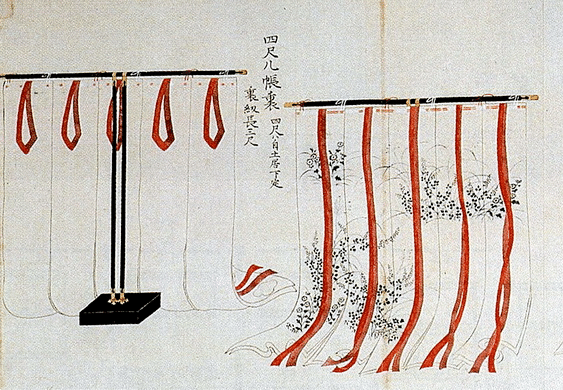

几帳

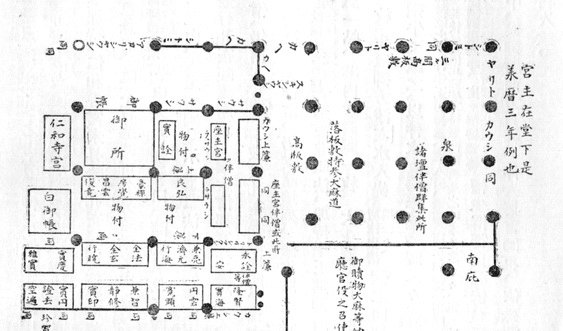

不明、100年以上前に死亡 - 「類聚雑要抄指図巻」, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61107650による

几帳(きちょう)とは、平安時代以降公家の邸宅に使われた、二本のT字型の柱に薄絹を下げた間仕切りの一種。簾(すだれ)の内側に立てて二重の障壁とするほか、可動式の間仕切り・目隠しとして大きな部屋の仕切りに使ったり、参拝の折など高貴の婦人の身を衆目から隠す障壁、荷物などを見苦しくないよう隠しておく目隠しなどとして用いられました。 変わった用途としては、女房が街道を歩くときに傍仕え(そばづかえ)の女の童二人に小型の几帳を持たせて顔を隠す「差几帳(さしきちょう)」があります。

几帳は、帷(とばり)を何枚か横に縫い合わせたもの。 ここでいう帷は絹の布。

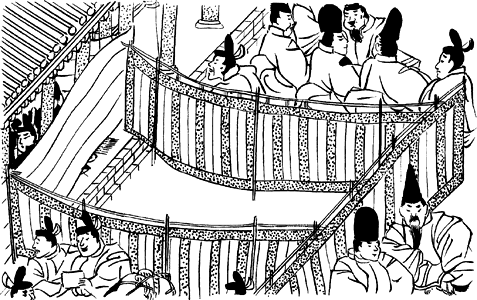

上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっています。例えば『年中行事絵巻』巻三「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられています。 そこを良く見ると主人の家族または女房たちであろう、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物しています。

リンク先に詳しい解説あり。

画像出典:Dictionaries & Beyond Word-Wise Web

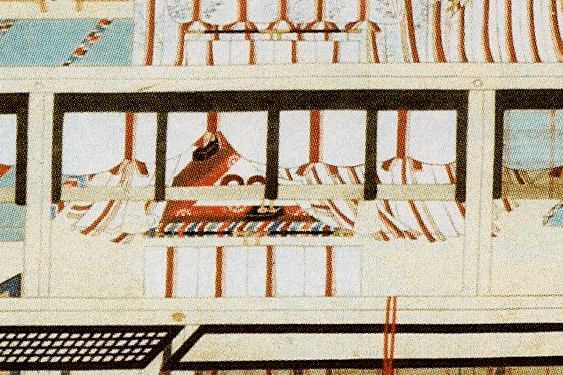

壁代

不明、江戸時代に死亡 - 東京国立博物館蔵「類聚雑要抄指図巻」, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61107651による

壁代(かべしろ)は几帳から台と柱を取って、内法長押(うちのりなげし)に取り付けたようなカーテンです。

約3mの柱間を覆うほどの横幅と丈で、几帳よりも大きい。 壁代は綾絹(

あやぎぬ:綾織りの絹。)製。表は几帳と同じく朽木形文(くちきがたもん)などの模様で裏は白地。

画像出典:コトバンク

『類聚雑要抄』(るいじゅうぞうようしょう):寝殿造の室礼と調度を記した古文書)巻第四には「壁代此定ニテ、七幅長九尺八寸也」とあります。 壁代は通常取り付ける高さより約2尺長い。 余った部分はちょうど几帳の裾のように外側に出す。 通常御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け、その内側にまた几帳を立てていました。

御簾を巻き上げるときは壁代も巻き上げるのを常とし、そのときは木端(こはし)という薄い板を芯にいれて共に巻き上げ野筋(のすじ)で結びます。野筋とは帷に垂れ下がっている絹の紐です。 几帳にも付いています。

壁代の一種に引帷(ひきもの)というものもあり、室内を仕切るのに用いていました。

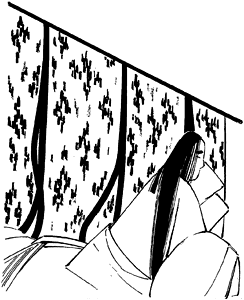

軟障(ぜじょう)と幔(まん)

不明。500年以上前に死亡 - 『年中行事絵巻』, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61903662による

絵の左が軟障(ぜじょう)で、今でいうカーテンの一種。 壁代や几帳は中程を押し開けば外が覗けるようになっていますが、軟障は完全に縫い合わせて視界を遮り、覗けないようになっています。 室内で使い、高級品は大和絵が描かれていることがあります。

右が屋外で使うのが幔(まん)で、絵はなく太い鮮やかな縦縞です。 現在の幔幕(まんまく)と同じ。 寝殿造での儀式のとき、南庭の両サイドに張り、儀式の場と裏方を仕切ったりしている様子が『年中行事絵巻』の巻十などにあります。

布製の遮蔽(しゃへい)具の一種。幕が布を横に縫い合わせるのに対し、布を縦に縫い合わせる垂れ幕のこと

画像出典:コトバンク

パネル状の障子

御簾、几帳、壁代なども原義では障子ですが、建具が多く記録に表れる寝殿造の時代以降にはそれぞれ御簾、几帳、壁代と呼ばれて障子と呼ばれることはあまりありません。

その時代以降は、障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネルを指していました。木枠付きの板の場合もあります。

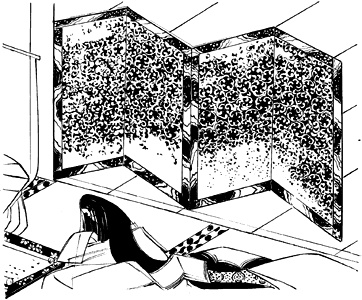

屏風(びょうぶ)と衝立(ついたて)

画像出典:コトバンク

パネルに接扇(せつせん)という革紐で結んで複数枚繋げたのが屏風(びょうぶ)、パネルに土居(どい:建物や家具などの土台)を付けて自立させたものが衝立(ついたて)。屏風も衝立も古くは障子です。

ややこしいのですが衝立は日本では障子と呼びますが、中国では屏風と呼びます。 屏風は平安時代から屏風と呼ばれ、障子とはあまり呼ばれず、衝立は日本では常に障子と云われていました。 例えば内裏清涼殿にある年中行事障子や 昆明池障子、荒海障子はパネルに足の付いた衝立です。

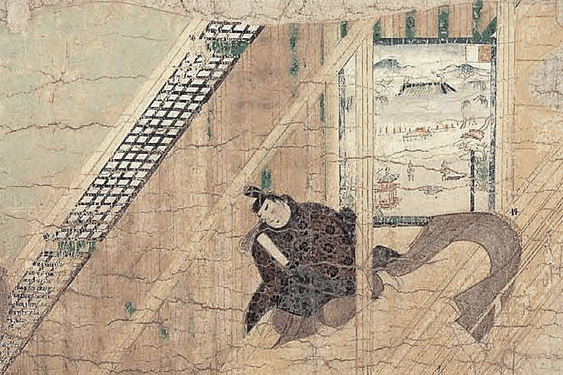

常盤光長 - 『伴大納言絵巻』, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61937629による

この画像は『伴大納言絵巻』に描かれた内裏・清涼殿の東広庇北側の昆明池障子(こんめいちのしょうじ:裏清涼殿にあった衝立障子)です。絵巻なので広庇(ひろびさし: 寝殿造りで、庇の外側一段低い板張りの吹放しの部)の幅は短く描かれていますが、高さ6尺、横9尺(約2.7m)と云い、広庇の柱間を完全に塞いでいます。 寝殿造で侍廊(さむらいどころ:公卿に仕える家司の詰所)の前を覆った立蔀(下の画像を参照)も地面に置く衝立です。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G621-mzt-sanurai.jpg

遣戸障子

画像出典:コトバンク

遣戸(やりど)は、敷居と鴨居(かもい)の溝にはめて、左右にあけたてする戸。引戸(ひきど)。現在の襖の原型であり、日本で生まれたもの。。記録上は10世紀末頃から使われ始めたようです(※1)。

舞良戸(まいらど)も遣戸。

画像出典:呼吸する住まい

絵巻には現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれていますが、絵巻物自体が12世紀以降に作られたもの。 それ以前については文献史料のみ。

『竹取物語』『伊勢物語』『土佐日記』には現在の襖のような遣戸は出てきません。 『宇津保物語』には壁代は出てきますが、遣戸は出てこず、10世紀末頃とされる『落窪物語』にはじめて「中隔ての障子をあけたまふに」と襖のような遣戸が出てきます。また『源氏物語』にも出てきます。

現在の襖や障子の上下の樋(とい:溝)の幅は襖や障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いたときにはきちんと重なるが、この工夫は江戸時代からのもの。

平安時代から室町時代の遣戸はそうはなっておらず、樋は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来る作りでした。 そのため遣戸を閉じたときに重なる部分に方立(ほうだて:細い柱)を立ててその隙間を埋めていました。 実例は法隆寺・聖霊院と、絵巻では『春日権現験記絵』に描かれています。

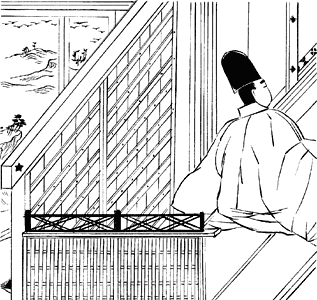

鳥居障子

不明、500年以上前に死亡 - 『枕草子絵詞』, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57840123による

この襖状のものが鴨居(かもい:障子や襖など、引き戸の上枠で、溝が彫られた部材のこと)の上まで含めて鳥居障子です。

画像出典:家づくりを応援する情報サイト

寝殿造は今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内法長押(うちのりなげし)の位置が高い。

例えば寝殿造の工法を伝える西明寺の例では柱の芯々で9.4尺(2.84m)。柱と柱の間の開口部は8.3尺(2.5m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)もあります。 その高さは東三条殿など最上級の摂関家の寝殿造でも同じで、現在の和風住宅の鴨居(約6尺)より約2尺(60cm)高い。

その内法長押の位置が鴨居であったら襖は今より幅があるだけでなく、高さまで2尺も高くなってしまいます。 当時は大工道具も未発達。 木材を縦に切る鋸はまだありません。柱や板は「打割製材」と言い、下図の右側のように割って作っていました。

当時は平鉋(ひらかんな)もまだ有りません。そんな時代に敷居や鴨居の溝を掘るのは大変で、そのため子持障子と云って、ひとつの溝に二枚三枚の明障子を填(は)めることもありました。

遣戸障子は今日の障子などの建具に比べて、武骨で大変重い建具で滑りもよくありませんでした。今の襖なら指一本でも開けられますが、当時の遣戸障子は軽々とは開けられないものだったようです。

そのため日常生活にふさわしい遣戸障子を収めるためには、建物の一部である内法長押よりも下の位置に鴨居を取り付けていました。 小泉和子(こいずみ かずこ:日本の民俗学者・歴史学者・生活史研究家)によると内法長押の下一尺ほどのところに入れていたということです。 それでも襖は今より一尺(30センチほど)あまり高い。 そして鴨居と内法長押の間はやはり障子、つまりパネルをはめる。 当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んでいました。

その他にもパネル上の障子には、押障子、脇障子などあります(※1)。

現在の障子の原型

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61832677による

明障子(あかりしょうじ)

平清盛の六波羅泉殿の指図の左上に、アカリショウシの記載があります。それが壁、遣戸、蔀(しとみ)などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てきます。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg

鎌倉時代以降の絵巻にあらわれる明障子は上記の極楽坊の写真のように外側には蔀、または舞良戸が描かれ、現在の障子に近いものでした。

当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、生絹(すずし:練っていない絹。また、それで織った織物)も使っていました。一方で、その当時から障子紙は現在のもの程度の薄い和紙が使われていたという記録があります。

清盛の外孫にあたる東宮、後の安徳天皇が満一歳なって平清盛の屋敷を訪れたときに、清盛に教えられるまま指につばをつけて明障子に穴をあけたことが『山槐記』(さんかいき)に記されています。感涙のあまり清盛はこの障子を保管するように命じたそうです。

腰高障子

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61829695による

鎌倉時代の絵巻に現れる明障子は下図の十輪院のように、蔀の下半分を填(は)めたままにし、蔀の上の部分を開放して、そこから日差しを取り入れる作りが多くありました。

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61924250による

この姿を障子1枚で実現したものが南北朝時代の観応2年(1351年)に描かれた本願寺覚如の伝記絵『慕帰絵詞』の僧房に描かれています。下半分を舞良戸仕立て、上は明障子で腰高障子(こしだかしょうじ:腰付障子とも)と呼びます。

上記の聴秋閣は当初二条城内に建てられた茶屋で、中央の開いているその両側が腰高障子です。 この腰高はは少し低く見えるが通常約80cmで、蔀の下半分とほぼ同じ高さです。

子持障子

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61832678による

鎌倉時代以降、蔀(しとみ)や舞良戸(まいらど)の内側に現在の障子に似た明障子がセットで用いられることが多くなります。鉋(かんな)が未発達で上下の溝を掘ることが大変だったために、ひとつの溝に二枚、三枚の明障子をはめることがありました。これを子持障子といいます。

雨戸

現在の障子はガラス戸や雨戸で保護されています。例えば和室の障子の外側は縁側であり、その縁側の外側はガラス戸と雨戸です。ガラス戸が出来る前は木製の雨戸だけだった。 その雨戸が登場したのは桃山時代で、記録に登場するのは豊臣秀吉の聚楽第の平面図からである[60]。 なお、現存遺構としては二条城黒書院や大広間である。そこでは戸袋が大きく、雨戸だけでなく、昼間用の明障子も一緒に収めていたという[61]。

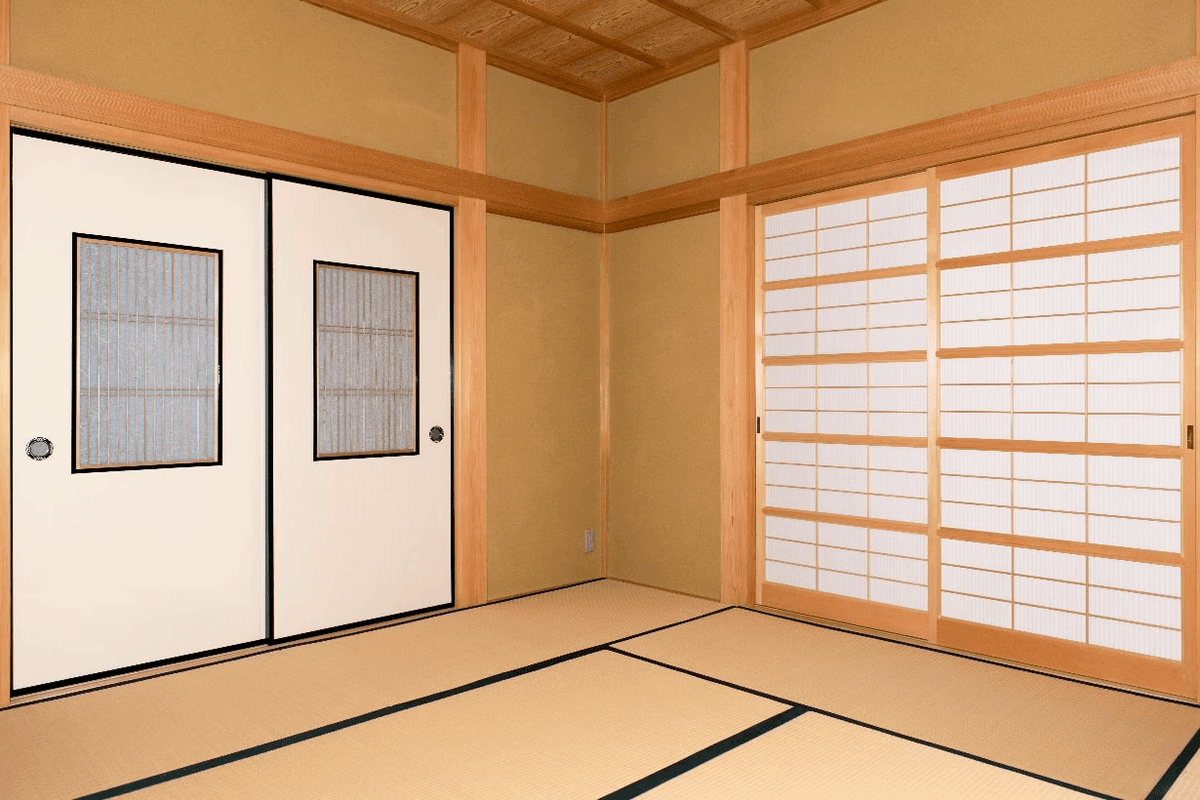

障子と襖(ふすま)の違い

画像出典:CAINZ Reform

障子は、格子状の木枠の片面に和紙でできた障子紙を貼ってある戸です。一方で、襖は、木などでできた骨組みの両面に紙や布を張ったものでそれに縁や引手を付けたもの。

「襖障子」(ふすましょうじ)または「唐紙障子」(からかみしょうじ)と呼ばれることもあります。単に「唐紙」と呼ばれることもある。

襖は押し入れや和室の間仕切りの扉として用いられています。襖を開けて大広間として使用したり、襖で二つの部屋に仕切ったりして、空間を変化させる役割を担うことがあります。

日光をさえぎるため障子のように窓際に設置して使用することはありません。また、絵が描かれた襖絵は、間仕切りとしての役割だけでなく、室内装飾としても用いられます。

襖の歴史

663highland - 投稿者自身による著作物, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1034719による

襖の歴史は平安時代に始まります。当時、寝室を仕切るための間仕切りのことを「衾障子(ふすましょうじ)」と呼んでいました。寝具の掛け布団を「衾(ふすま)」寝室を「衾所(ふすまどころ)」と呼んでいたことに由来しています。

当初は板状のついたてに絹織物を掛けただけのものでしたが、平安時代中期にかけて改良され、桟(さん)が組まれた枠に絹織物を張った襖の原型になるものができました。その後、絹織物から代わって紙が使われるようになり、「襖障子」は「襖」と呼ばれるようになりました。

舞良戸

画像出典:伊東建具

舞良戸(まいらど)とは、細い桟(さん)を等間隔に取り付けた板戸。

この細い桟のことを舞良子(まいらこ)と呼びます。室町時代(1336-1573)から書院造(しょいんづくり)の建具として使われてきました。引き違い戸と開き戸の両方で使われてきた建具であり、廊下の間仕切りや縁側の扉で見ることができます。

桟の取り付け方法はいろいろとあり、その方法によって吹寄せ舞良戸や縦舞良戸など呼び名がかわります。横に取り付けるのが一般的ではあるものの、縦に取り付ける場合もあります。この場合には、舞良戸ではなく、縦舞良(たてまいら)と呼びます。

桟は奇数にするのが決まりのようです。

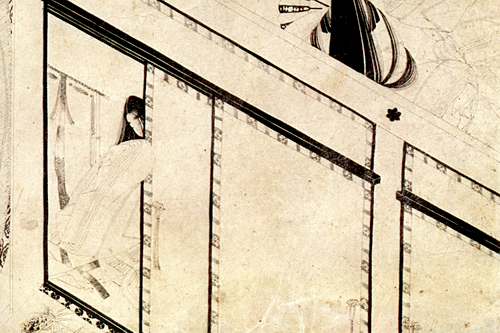

蔀(しとみ)

Ktmchi - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57785341による

蔀(しとみ)は、寝殿造などに用いられた建具のひとつ。

日本で最も古い百科辞書『和名類聚抄』(わみょうるいじゅしょう)(承平年間、931-938)には「蔀」の項があり、読みは「しとみ」とし「覆暖障光者也」つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとあります。

Минамото-но Ситаго - http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho02/ho02_06479/ho02_06479_0008/ho02_06479_0008_p0016.jpg, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36130890による

古代において天皇即位の儀式は大嘗宮(だいじょうきゅう。大嘗祭において、天皇が神事を行なうために、新たに建てる黒木造りの古様の建物)正般(せいでん:宮殿、神社、神宮などの中心となる建物)で行われますが、それは古来の伝統に則って臨時に建てられる建物であり、その様式が記された時代よりも相当昔の様式です。その大嘗宮正殿の壁にも同じ「席障子(むしろしとみ)」や、葦や草を用いた蔀が使われています。蔀は手近な材料で作られた覆いでした。

やや上等の蔀になると、布や板を張って用いました。『貞観儀式』(じょうがんぎしき:平安時代前期の貞観年間に編纂されたとされる儀式書。全10巻。推定873-877年)には「元正朝賀儀」条に「前一日装飾於太極殿、敷高御座以錦、次装飾小安殿、以布蔀十一枚為南栄屏」とあって、目隠しのために布蔀が用いられたことが記されています。

その蔀が建物の外周などに用いられ、唐風建築とは異なる開放的な室内を実現した最初の記録は仁寿2年(852年)の「尼証摂施入状」です。尼証摂が宇治花厳院に奉納した五間檜皮葺板敷東屋は、南・東・北の三方に庇(ひさし)をつけていましたが、それらの庇の柱間にはすべて「板蔀」が「懸」けられていました。この「尼証摂施入状」が、柱間装置あるいは建具としての「板蔀」ないし「蔀」についての最古の史料です。

その「板蔀」が格子状だったかどうかは不明ですが、延喜5年(905年)から編纂され始めた『延喜式』木工寮式には幅八尺・高九尺の板蔀、方一丈の板蔀など巨大な板蔀についての記載があります。

平安時代でも『源氏物語』以前に成立していた『宇津保物語』(うつほものがたり)には、質素というより異常な倹約家である左大臣の粗末な寝殿を「寝殿は端クずれたる小さき萱屋(かやや)、編垂蔀(あみたれしとみ)一間あげて、葦簾(あしすだれ)かけたり。御座(おまし)所、九のなる蓆(むしろ)敷きたり。」と表現されています。

編垂蔀(あみだれしとみ)とは、竹や板を編んだものを垂らしたもので、席障子(むしろしとみ)と同じ。それを非常に粗末な蔀、粗末な寝殿の表現として用いています。

以上のように蔀は格子状とは限らないのですが、平安時代後期からの絵巻には上層住宅にはほとんどは格子状の蔀が描かれ、格子状でない板蔀は『粉河寺縁起』の田舎の猟師の家とか、『年中行事絵巻』の京の町屋など、格の下がる住居に描かれるものでした。 なお『年中行事絵巻』の町屋では内法長押までの高さ全てではなく、窓のような部分に短いものを付けています。

まとめ

今回は冗長にすぎてまとまりきっていなく、申し訳ありません。現代の障子と以前の障子の違いに話が及んでから、以前の障子の種類に風呂敷を広げた結果、長すぎる内容になりました。

それでも、日本の建築の歴史は面白く、今後掘り下げていくために一度触れておくのが良いと思い、このままにしておきます。

関連記事

参照

※1

※3

※2

※4

※5

※6

※7

※8

※9

いいなと思ったら応援しよう!