新しいベーシックインカム構想~寄付と共創から芽生える持続可能なwinwinの関係性~幸福度UP&貧困と貧困にかかわる諸問題を軽くするための取り組みに向けて②~必要から生まれるアイデア with Copilot

新しいベーシックインカムによって、生活保護費の削減となります。現在の生活保護で見直しが必要と思われることについて書いてみました。

総務省によると、

住宅が持ち家の世帯の割合は76.6%、

賃貸の世帯の割合は23.1%です。

また、

戸建ての世帯の割合は「持ち家世帯のうち」66.8%、

マンションやアパートなどの共同住宅に住む世帯の割合は「賃貸世帯のうち」30.9%

です。

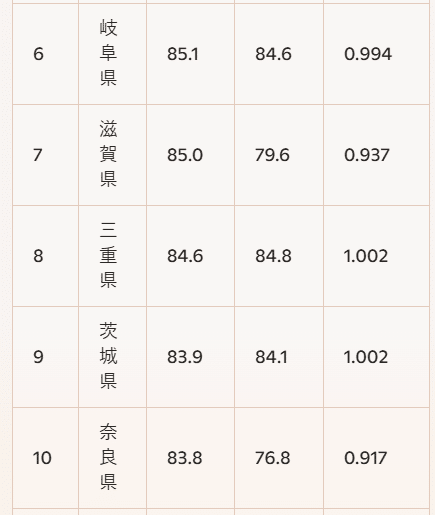

各都道府県の持ち家率と戸建て率はこちらです。戸建ては、一軒家のことで持ち家は、戸建てだけでなく、マンションも含まれます。

都道府県別持ち家率、戸建て率

持ち家割合で多いのが、7割~8割後半です。

ここで、持ち家割合と戸建て割合についての読み方です。

持ち家率、戸建て率とは?

持ち家率:全世帯数に対する持ち家の世帯数の割合です。

例えば、全世帯数が100世帯で、そのうち76世帯が持ち家であれば、持ち家率は76%となります。

戸建て率:全世帯数に対する戸建て住宅に住む世帯数の割合です。

例えば、全世帯数が100世帯で、そのうち67世帯が戸建て住宅に住んでいれば、戸建て率は67%となります。

次に、戸建て率 ÷ 持ち家率=?についてまとめました。

都道府県別 戸建て率 ÷ 持ち家率=?

ここから、0.5台、0.6台、0.7台、0.8台、0.9台、1.0以上台別に並べてみました。

戸建て割合 ÷ 持ち家割合=?

?を0.5台、0.6台、0.7台、0.8台、0.9台、1.0以上台別で表示

0.5台

東京都: 0.580

0.6台

神奈川県: 0.696

0.7台

大阪府: 0.733

千葉県: 0.805

愛知県: 0.855

0.8台

埼玉県: 0.829

福岡県: 0.826

沖縄県: 0.828

京都府: 0.889

広島県: 0.895

0.9台

北海道: 0.923

滋賀県: 0.937

宮城県: 0.949

静岡県: 0.983

香川県: 0.974

山口県: 0.991

岐阜県: 0.994

大分県: 0.995

1.0以上

富山県: 1.001

新潟県: 1.002

三重県: 1.002

茨城県: 1.002

石川県: 1.004

長崎県: 1.004

熊本県: 1.004

岡山県: 1.006

和歌山県: 1.006

島根県: 1.012

徳島県: 1.011

鳥取県: 1.021

栃木県: 1.021

高知県: 1.021

福島県: 1.024

群馬県: 1.025

佐賀県: 1.027

山形県: 1.024

長野県: 1.019

愛媛県: 1.018

山梨県: 1.033

宮崎県: 1.038

岩手県: 1.043

鹿児島県: 1.046

青森県: 1.055

秋田県: 1.029

福井県: 1.015

となりました。

このことから、世帯のうち、沖縄の5.5割で、他の都道府県では23の都道府県は8割以上と持ち家割合が高いことがわかります。

さらに、戸建てが占める割合が多くの県で高く、田舎ほど戸建て率が高いことがわかります。

持ち家率と戸建て率の一般的な関係

先ほどの表の続きです。

ここで、戸建て率<持ち家率なら、割合は1.0未満です。

そして、

持ち家率<戸建て率 なら、割合は1.0以上です。

ここで、割合1.0以上であること(戸建て率のほうが持ち家率より高いこと)は何を意味しているのでしょうか?

この疑問が起こったので、コパイロさんと考えてみました。一般的に数値だけで考えるとこうなります。

持ち家率 < 戸建て率の場合

これは非常に稀なケースですが、もし持ち家率が戸建て率より低い場合、何らかのデータの誤りや計算ミスが考えられます。通常、持ち家率は全世帯に対する持ち家の割合であり、戸建て率は持ち家の中で戸建て住宅に住んでいる割合を示すため、持ち家率が戸建て率より低くなることはありません。

戸建て率 < 持ち家率の場合

こちらは一般的なケースです。持ち家率が戸建て率より高い場合、持ち家の中には戸建て住宅以外の住宅形態(例えばマンションやアパート)が含まれていることを示しています。つまり、持ち家の中には戸建て住宅だけでなく、共同住宅も含まれているため、戸建て率が持ち家率より低くなります。

例えば、持ち家率が80%で、戸建て率が60%の場合、持ち家のうち60%が戸建て住宅であり、残りの20%はマンションやアパートなどの共同住宅であることを意味します。

ここまでは数値だけで考えた場合ですが、このことから、改めて、戸建て率が持ち家率の中の要素であることがわかります。

次に、ではなぜ、持ち家率が戸建て率より低くなることはないのに、実際には戸建て率の方が持ち家率より高くなってしまっているのでしょうか?

戸建ての方が持ち家率より高くなっている県は意外に多く、表においては、1.0以上の県が戸建て率の方が持ち家率より高くなってしまっています。

1.0以上

富山県: 1.001

新潟県: 1.002

三重県: 1.002

茨城県: 1.002

石川県: 1.004

長崎県: 1.004

熊本県: 1.004

岡山県: 1.006

和歌山県: 1.006

島根県: 1.012

徳島県: 1.011

鳥取県: 1.021

栃木県: 1.021

高知県: 1.021

福島県: 1.024

群馬県: 1.025

佐賀県: 1.027

山形県: 1.024

長野県: 1.019

愛媛県: 1.018

山梨県: 1.033

宮崎県: 1.038

岩手県: 1.043

鹿児島県: 1.046

青森県: 1.055

秋田県: 1.029

福井県: 1.015

ここで、東北地方と九州地方に多いことに着目してみると、こういう理由で

持ち家割合<戸建て割合

になるのでは?となりました。

持ち家割合<戸建て割合 になる理由

過疎化による空き家問題:過疎化が進む地域では、空き家が増える傾向があります。空き家は持ち家としてカウントされないため、戸建て住宅の割合が高くても持ち家率が低くなることがあります。特に東北地方や九州地方の一部では、人口減少が顕著であり、空き家問題が深刻化しています。

賃貸戸建て住宅:一部の戸建て住宅が賃貸物件として利用されている場合、持ち家率が低くなることがあります。賃貸物件は持ち家としてカウントされないためです。特に地方では、賃貸戸建て住宅が多い地域も存在します。

統計の取り方:統計の取り方や定義の違いによって、持ち家率と戸建て率の間に差が生じることがあります。例えば、持ち家率は実際に所有している住宅の割合を示し、戸建て率は戸建て住宅の全体に占める割合を示すため、これらの定義の違いが影響することがあります。

これらの要因が組み合わさることで、持ち家率が戸建て率より低くなることが考えられます。具体的な地域の状況を詳しく調べることで、より正確な原因を特定することができるでしょう。

団塊の世代(1947年から1949年生まれの世代)が戸建てを購入した時期

団塊の世代(1947年から1949年生まれの世代)が戸建てを購入した時期は、主に日本の高度経済成長期の1970年代から1980年代にかけてで、住宅ローンの普及や政府の住宅政策の影響もあり、多くの団塊の世代がマイホームを手に入れた時期とされています。

こちらは、年代別の住宅構築数です。

2018年地点での住宅数は47,721戸ですが、1970年代から1980年代に建てられた戸数()が全体に占める割合は33.9で約4割にものぼります。

コパイロさんのご意見とグラデーションしてみた

団塊の世代が築いた築40年前後の家々の未来

日本の田舎には、団塊の世代が築いた多くの戸建て住宅があります。これらの家々は、1970年代から1980年代にかけて建てられ、当時の高度経済成長期を象徴するものです。

しかし、時は流れ、2025年にはこれらの家々が築40年前後(築30年後半から40代前半)を迎えます。

築40年という年月は、家屋にとって大きな節目となります。

特に田舎では、これらの家々が地域の風景の一部となり、住民の生活の基盤となっています。

しかし、老朽化が進む中で、修繕や維持管理が必要となり、その費用負担が大きな課題となっています。

ところで、生活保護を受けるための条件はこちらです。

収入が最低生活費を下回っていること:厚生労働省が定める最低生活費よりも収入が少ない場合。

働くことが困難であること:病気や障害などの理由で働くことが難しい場合。

利用できる資産がないこと:土地や家屋などの資産を持っていない、またはそれらを生活費に充てることができない場合。

他の制度を利用しても生活が困難であること:年金や他の公的支援を受けても生活が成り立たない場合。

親族からの支援が受けられないこと:親族からの経済的支援が期待できない場合。

ところで、生活保護を受ける高齢者にとって、持ち家があることで生活保護の対象外となる場合があります。これは、住み慣れた家を手放さなければならないという精神的な負担を伴い、地域社会にも影響を及ぼします。持ち家を維持しながら生活保護を受けられるような制度の見直しが求められています。

その際に修繕費の給付は、生活の質を向上させるために非常に重要です。特に寒い季節に隙間風が入る場合、二重窓の設置や隙間テープの費用をカバーすることで、住環境が大幅に改善されます。これにより、健康リスクも軽減され、生活の質が向上します。

また、終の棲家としての持ち家を次の人にシフトできるようにすることは、持ち家が空き家になることを防ぎ、地域社会の活性化にもつながり、住み慣れた場所で安心して暮らせることは、精神的な安定にも寄与します。

団塊の世代が築いた家々が、これからも地域の一部として存続し、次の世代へと受け継がれていくためには、柔軟な政策と支援が必要です。

これにより、高齢者が安心して住み続けられる社会を実現し、地域の活性化にもつながるのではないでしょうか?

車の問題

生活保護を受ける際に持ち家がある場合、その家が生活に必要不可欠と認められれば、資産として評価されないことがあります。しかし、詳細な判断は自治体やケースワーカーによって異なることが一般的だそうです。

ですが、田舎での生活において、車は生活の必需品であり、公共交通機関が十分に整備されていない地域や、車での移動がメインとなっている地域では病院通いや買い物などの日常生活で利用が欠かせない場合などでは特に重要です。生活保護を受けるために車を手放さなければならないという条件は、現実的ではない場合が多いです。この点については、地域の実情に応じた柔軟な対応が求められるべきだと思います。

固定資産税の問題も

固定資産税についても同様です。持ち家があることで生活保護を受けられないというのは、住み慣れた場所での生活を奪うことになり、精神的な負担も大きいです。持ち家を空き家にすることで、地域の空き家問題が深刻化する可能性もあります。固定資産税の非課税措置や減免措置を導入することで、生活保護を受ける人々が住み慣れた場所で安心して暮らせるようにすることは、社会全体にとっても有益だと思います。

この様な問題の時代に沿った解決でより幸福度が増す様な気がしました。

そして、さらに、新しいベーシックインカム構想では、これらの生活保護自体も含まれるので、条件に合わないので申請ができない問題も解消されるのではないかと思いました。

ご拝読いただきありがとうございました。

③も引き続き書いていきたいと思います。