高校生への提言 時代は変わっても不変のガイダンス 「就職指導は人つくり」

はじめに

記述内容に信頼性を持っていただけるように、自己紹介をします。

年令は75歳です。

現役時の仕事は、埼玉県立高等技術専門校の職業訓練指導員でした。

職業訓練には、科目ごとに具体的な就業目標があります。

例えば、自動車整備科は自動車整備士、情報システム科は情報処理技術者、建築設計科は建築士などです。

指導員は、各訓練科目が目標とする資格取得と就職を目指して、学科・実技の指導と、就職指導を行っています。

受講生と企業の双方にマッチングする人材育成が職業訓練です。

その後、ヤングキャリアセンター埼玉に移動しました。

ここは、24歳以下の若年者を対象とした就業支援施設で、埼玉県と埼玉労働局が提携して設置しました。

当時の社会的課題であったフリーターの就業支援を主目的とした施設でした。

そこでは、就活セミナー、就職相談、職業紹介、集団面接会、等々、多様な就職支援プログラムが実施されました。

現在はありません。

当時は、中学校や高校でも「キャリア学習」に取り組み始めたころでした。

センターもそのお手伝いをすることになり、私が担当となりました。

「何故勉強するのか、それが仕事にどう結びつくのか」をメインテーマに出前講座のプログラム(パワーポイントによる学習)を用意して、依頼のあった中学校と高校を訪問しました。

学校もまだキャリア学習に手探り状態で、結構な数の出前講座をこなしました。

最近、趣味のサークル仲間である元高校教員と、昔話をする機会がありました。その折に、

・高校教員は忙しく、丁寧に就職指導する時間が少ない。

・就職支援サイトは大学生向けやハイレベルで難しいものが多い。

・平均的な高校生向けの、基本的で分かりやすく説明した就職指導教材があると良い。

といった話題になりました。

そこでこの私、「昔取った杵柄」で現役時の経験を思い出し、忙しい教員の方々のお手伝いができればとの考えから、

・今の平均的な高校生に、勉強と仕事の結びつきを易しく伝えられ

・容易に教材として利用していただける

就職指導用の参考資料を作り伝えたいとの趣旨から、この就職ガイダンス作りを思いついたものです。

ここに展開するのは、大多数を占める一般的・平均的な高校生を対象とした就職ガイダンスの参考資料です。

昔も今も、特異な業務、ハイレベルな仕事を除けば、一般的社員の採用基準に大きな違いはありません。

時代は変わっても、不変のガイダンスです。

指導教材としてお役に立てるならば、この上ない喜びです。

コミュニケーション

コミュニケーションというと、何だか難しいように思いがちですが、決して難しいものではありません。

仕事に限らず、日常生活において、無意識にやっていることです。

コミュニケーションを分解すると、中心は挨拶とホウレンソウです。(ホウレンソウは後ほど説明します)

コミュニケーションで大事なことは、長さではなく、頻度です。

短いコミュニケーションでもいいから、数多く接することです。

まず、挨拶から入りましよう。

挨拶は、初歩的・基本的コミュニケーションですが、非常に大事なコミュニケーションでもあります。

挨拶は、自分は味方であり友好的であることを、目の前の相手(お客様や上司・同僚等)に知らせるサインでもあります。

明るい挨拶は、明るい職場の基本です。

挨拶は、意識するとかえって難しくなるものです。

あえて練習したり、教えられたりしないと、なかなか身に付かないものでもあります。

会社でも、新入社員教育では、必ずと言っていいくらいに行われるメニューです。

「オアシス運動」といって、朝礼などで日常的に挨拶励行に取り組んでいる会社もあります。

「オアシス運動」で唱和するのは、以下のようなものです。

①おはようございます

②ありがとうございます

③失礼します

④すみません

⑤いらっしゃいませ

この頭文字を組み合わせて「オアシス」と言っています。

挨拶では、言葉と行動=会釈が同時にあった方が、相手に伝わりやすくなります。

会釈は、敬意の表れです。

言葉で友好を示し、会釈で敬意を表します。

ただし、重々しい挨拶だけが挨拶ではありません。

時と場所によっては、会釈だけでも挨拶となり、歓迎の意思表示となります。

社内ですれ違った見知らぬお客様などは、むしろ会釈だけの方が自然です。

慣れた社員同士では、おはよ~、お先に~、さよなら~、などの簡単な言葉でも許されるでしょう。

挨拶の4大効果として、次のように言われています。

①他人から知人になる手続きである

②自分の相手(お客様)として認めることである

③信頼の交換である

④礼儀であり作法である

ここでの礼儀とは敬意を表す動作であり、作法とは正しい動作のことです。

先輩や、上司、お客様から話しかけられたら、「キチンと、大きな声で」返事や挨拶を返すことです。

こちらから心を開いて近づけば、相手も近づいてくるものです。

挨拶のできる人は、挨拶をされる人になります。

信頼は、挨拶の言葉から生まれてきます。

挨拶はコミュニケーションの原点です。

ホウレンソウ

「ホウレンソウ」と聞いて、何を思い浮かべますか?

野菜の「ホウレンソウ」ではありません。

「報告」「連絡」「相談」の「報・連・相」です。

新入社員教育の場には必ず出てくると言っても過言ではない言葉です。

会社の仕事には、一人でやり終えるものはほとんどありません。

一人一人の仕事の積み重ねが集約されて大きな組織力となり、目標達成に向けたパワーとなります。

それが企業活動です。

しかし、人は十人十色です。

全く別の人生を歩き、違う経験を積み、持てる知識も異なります。

違う考えや意見を持っているのは当然のことです。

だからといって、社員それぞれが勝手に仕事をしていては、目標も達成できません。

違う価値観の人が議論し、協力し、対立し、妥協しながら同じ目標を達成するために仕事をする、それが会社です。

会社は楽しく、仕事は楽しくと誰もが望むところです。

特に近年の若者は、それが顕著なように思います。

ですが、会社は仲良しクラブではありません。

いつも意見が一致して「和気あいあい」ばかりでは創造的な仕事はできないし、そんな会社は勝ち残れないでしよう。

大事なことは、意見が違ったとき「きちんと話し合えるか」ということです。

考えが違ったときは、自分の考えを分かってもらうことと、他人の気持ちを理解することは、同じくらい重要です。

場合によっては、折り合いをつけなければならないこともあるでしょう。

多様な人間の集まった組織のなかで、どう能力を発揮するか?

そこにコミュニケーションが求められる理由があるのです。

多くの社員が、同時に、定められた目標に向かって仕事をすすめるとき、

① 途中経過や結果を報告する

② 途中でお互いに連絡し合う

③ 困難に対峙したときには相談し合う

などの場面が必ずあります。

一つの仕事が終えるまでには、上司や同僚、関連部門との間で、報告・連絡・相談が頻繁に行なわれます。

それによって共通の目標を確認し合いながら、各々に与えられた仕事をすすめることが大切なのです。

協調とはそんなことです。

いつの頃からか、特に教育現場を中心に、成績だけでなく個性を生かしていこうという流れが大きくなりました。

そんなことから、自分の個性を生かした仕事がしたいや、好きなことでなければ働く気がしない、といった若者が多くなり、「仕事さがしは自分さがし」とまで言われるようになりました。

そんな考えの人は、結局どこの職場に行っても、満足することはできないでしよう。

ましてや、自分が満足しないのに、人から良い評価を得られることはないでしよう。

時代がどう変わっても、企業社会の現実は厳しく、規範は厳然としてあるのです。

「個性的な人材がほしい」と言った言葉を誤解してはいけません。

企業が言う個性とは、「基本の上に乗った個性」なのです。

社会人としての基本能力を身につけないで個性を主張しても、それはわがままでしかありません。

このギャップに気がつかない、あるいは対応できない若者が多いのです。

結果として「7 5 3離職現象」なることが起きているのです。

「企業は人なり」と言われるように、企業が成長していくベースは人材にあります。

そして、人は「報告・連絡・相談」というコミュニケーションによって結ばれ、組織として機能しています。

だから面接では、上手に答えられるかどうかではなく、双方向に話ができる人材であるか否か試されるのです。

「仲間としてやっていけるか」が見極められるのです。

いくら学校の成績が良く、採用筆記試験の点数が良くても、面接官に「同僚とうまくやっていけそうもない」と思われたらアウトです。

面接は、あなたがすごいことをアピールする場ではありません。

面接は、面接官と会話のキャッチボールをすることです。

キャッチボールを上手にするコツは、相手が受け取りやすいように、きちっとしたスピードで胸元に投げることです。

そうすれは、面接官からも、受け取りやすいボールが帰ってくるはすです。

面接は、これの繰り返しです。

それが、コミュニケーション能力を測る、面接試験の目的なのです。

※753離職現象とは、新卒で就職した人のうち中卒で7割、高卒で5割、大卒で3割が3年以内に辞めてしまう現象です。

早期離職は、その後非正規雇用になったり収入が落ちたりとキャリア形成に悪影響をもたらすことが多いため社会的にも問題視されていました。

社会人の起点づくり

世の中には、大小様々な社会(組織、集団)があります。

家族、地域、学校、会社、自治体等々。

どんな小さな社会でも、その社会に属する人が平和に過ごすためには、規制やルールが必要です。

規制やルールは、最大公約数的なもので、個人的には納得できないといった内容の項目もあるでしょう。

しかし、「私はこうして欲しい」にすべて応えていたら、その社会の秩序は維持できません。

だから、社会人には自己コントロール能力、すなわち自制心や協調性といった能力が必要なのです。

会社では、自分がやるべき仕事が与えられます。

真面目に取り組まないと、仕事は進みません。

嫌いな人であっても、折り合いを付けなければならないこともあります。

いわば、人間修行の場でもあります。

そんな環境で悩み、考えることで知恵や創造力が働き、社会人として成長していくのです。

組織の中で成功した人は、その組織の中で、ルールに従いながら努力を積み重ねた人が多いものです。

自分の個性を抑え気味にして、組織の中でしつかりと知恵を働かせて仕事能力を蓄えた人が、後に個性を伸ばせるポジションに就いて成功している例が多いものです。

試練のない個性は、 わがままになります。

試練に耐えた個性は、 強いリーダーシップとなります。

朝起きて、満員電車に我慢しながら通勤する。

遅刻や欠勤をしない。

約束を守って仕事する。

そんな誠実に働く多くの人々で、この社会は成り立っています。

社会人の基礎作りのために、また、人生のなかの大きな節目作りのために、どこかでそのステージを経験することが必要です。

それが社会人の起点づくりということです。

中学校、高校、専門学校、短大、大学、大学校、職業訓練校、等々。

どのステージであっても、しっかり学習を積み経験を積め重ねれば、確実にあなたを成長させてくれます。

カーナビも、起点を入力しなければ、目的地にたどり着くことができません。

就職浪人とならないためにも、起点はしつかり作ってください。

仕事さがしは自分つくり

「仕事さがしは自分さがし」と言う言葉があります。

「自分さがし」をネット検索すると諸説見られますが、ここでは深掘りしません。

仕事さがしの視点から見た「自分さがし」とは、「自分に合った仕事さがし」になろうかと思います。

でも、社会人経験の乏しい高校生にとっては、世の中にどんな仕事があるのか、具体的には見えていない部分が多いかと思います。

そんな皆さんに対して、自分に合った仕事さがしをしましょう、と言っても、無理があるように思います。

職場体験や、職場見学会、あるいはキャリア学習と、相応の学習はしていると思いますが、あくまでも学習です。

学習の幅と深さには限りがあるので、さがしても見つからないこともあります。

そんなときは、「自分さがし」よりも「自分つくり」の方が確かではないでしょうか。

自分に合う仕事は「特別にさがす」ものとは限りません。

これまで何を勉強してきたか、どんな経験をしてきたか、どんなことに関心や興味をもっているか。

自分の思いを整理し深掘りして考えれば、どんな仕事に就きたいか、ぼんやりとでも見えてくるかと思います。

ぼんやりでも見えてくれば、それを具体化するにはどう進めばよいのか、その位置から先の進路を考えて選択することができます。

自分つくりの青写真ができ、進むべき道が見え、具体的な進路が決まりました。

それでも、やりたい仕事、希望の企業に就職することは容易ではありません。

就職活動の世界は「就職市場」と言われるように、就職したい学生や求職者が「売り手」であり、人材を求める企業が「買い手」となります。

就職活動中の人は、需要と供給に関する取引が行われるマーケットに居るのです。

買い手の企業側の求人者数が多く、売り手の求職者側の人数が少ない場合は、求職者側が優位になり、より良い条件の企業を選択できる「売り手市場」になります。

反対に、企業側の求人数が少なく、求職者側の人数が多いと、採用する企業側が優位な「買い手市場」となり、企業は応募者の中からより優秀な人材を選別できるようになります。

「買い手市場」なのか「売り手市場」なのかは、その時における世の中の経済情勢や個々の企業の事情によります。

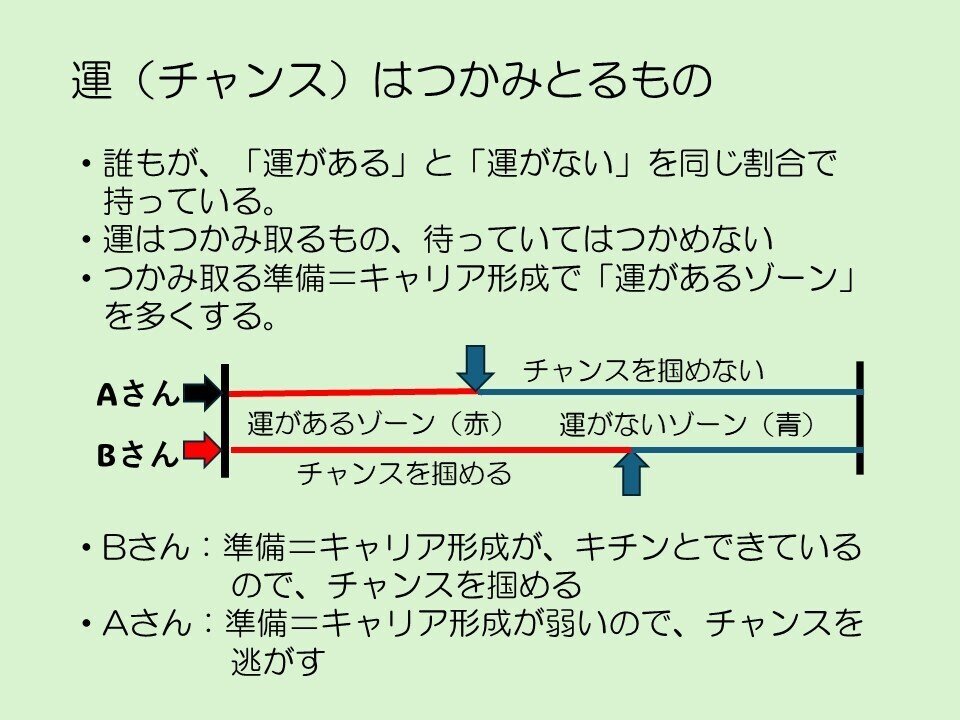

厳しい言い方ですが、求人数の少ない買い手市場(求人数<求職者数)であっても、就職している人がいる以上、就職活動がうまくいかないのは、自分にも責任があると考えてください。

「世の中のせい」にして逃げていては、決して解決しません。

うまくいかないのは、企業の採用基準に達しないだけのことです。

ならば、企業の求める水準、レベルに達するために、早くからキャリア形成の意識と目標を持つことです。

目標があり、目標に向けて努力することにより人は成長します。

ハッキリと目標を決め、2年、3年・・・と時間を掛けて専門性を確立すること、それがキャリア形成ということです。

今日頑張って、明日結果が出る様なものは、決して身に付きません。

人生には、勉強でも、仕事でも、とことんハマる時が必要なのです。

若いうちにハマってこそ、自分の今の限界を知り、限界を広げることができ、本物の仕事能力が身に付くのです。

集中して取り組む経験が、個性的で質の高い人間を作り、将来の選択肢が広がる基礎となるのです。

「自分つくり」とは、そういうことです。

自分が社会の場で何がしたいのかを決めたとき、それが実現できるだけの能力を持っていなければ、それは「夢」のままで終わります。

人は、その時になって、「後悔」の本当の意味を知ることになります。

後悔しないためには、しつかりと「自分つくり」をすることです。

中学校、高校、短大、大学、専門学校、職業訓練校、等々、学ぶステージは幾段階もあります。

あなたは今、どのステージに居ますか?

今いるステージが「自分つくり」のフィールドなのです。

社会人に必要な普遍の能力

「即戦力として期待しています」

入社式の挨拶で、良く聞かれるメッセージです。

私は、一般論として、新卒入社に即戦力はほとんどないと考えています。

勿論、仕事内容にもよりますので、そこは誤解のないようにお願いします。

どんな教育機関であれ、学ぶ内容は基礎作りです。

会社の仕事は、毎日が応用であり実践です。

その差を考えれば、新卒社員に100%の即戦力を求めるのは、無理があるでしょう。

ただし、学んできた内容によっては、限りなく即戦力に近い人材も存在するでしょう。

多くの企業に共通する即戦力の意味は、次のような能力を持っていることと理解できます。

① コミュニケーション能力

対人能力

基本は挨拶とホウレンソウ(報告、連絡、相談)

直接コミュニケーションが大事

② 自己コントロール能力

自制心

仕事では嫌な人も相手にする

嫌な仕事もある

③ 時間管理能力

時間にもコストがある

会社では特に「時は金なり」

④ クイックレスポンス

悪は急げ

早い対応で損失を小さく収める

「どうしよう?」困ったときはホウレンソウ

⑤ 身だしなみ

姿は人の鏡なり

第一印象は最も大事

人の印象が会社の印象に結びつく

⑥ 言葉づかい

壁に耳あり

発した言葉に消しゴムはない

⑦ ルール順守

会社を含む、世の中はルールで規律を保っている

近年は、ガバナンスとコンプライアンス

これらの能力を持っていてくれれば、仕事も早く覚えられ、早く戦力になる。

そういった期待のあらわれが「即戦力として期待している」の中身と心得てください。

どの項目も、特別変わったことではありません。

昔も今も、これからも、変わることはないでしょう。

こう書いてきた私を含めて、圧倒的大多数の人は、聖人君子ではありません。

当たり前のことが当たり前にできない、習慣として容易に身に付かないのが、人の常でもあります。

若い人のなかには、型にはまらないことを良しとする考えの方も存在するでしょう。

しかし、企業社会の現実は厳しく、キチンとした規範が存在します。

会社は給料を得るために働きに行く場であって、遊びや友達つくりのために行く場ではありません。

その給料を得るには、働く企業の商売が順調に存在していなければなりません。

個性は大切ですが、企業社会では、役に立たない個性は不要なのです。

就活=就勝のためには、必要とされる能力は準備しておかなければなりません。

仕事は覚えないとつまらない

「仕事がつまらない」状態から抜け出せない人は、「仕事を覚えない」ということが、原因の大部分を占めています。

仕事について、「こうやるんです」と教えられ、それが合わなくて「いや」になる。

「いや=辞める」と短絡する。

仕事を覚えるのは、仕事暈ではなく経験量です。

経験量とは、「仕事からどれだけのものを吸収できたか」です。

仕事の暈が多いだけでは、キャリアとはなりません。

仕事を覚えるとは、「仕事を覚えることで自分も成長できる」ことです。

ただ単に、「この仕事がこなせるようになった」というものではありません。

仕事とは、会社と自分の双方にメリットがあるものです。

① 会社は、売上を増やし利益を得る。

②自分は、給料を得て仕事のノウハウを身につける。

それが会社であり仕事です。

会社のなかには、多種多様な仕事があります。

その仕事が、たとえ組織の中の小さな1個の歯車であっても、必要性があるから存在する仕事であり、必ず役割(ポジション)があります。

役割(ポジション)は、経験を積み重ね、仕事を覚えて初めて分かるものです。

自分流に仕事のやり方を工夫したり、自分の考えで仕事が進められるポジションに出会うと、もう仕事が楽しくなります。

そうなるまで、懸命に仕事をすることです。

自分のやりたいことに思いを巡らすよりも、いかにこの仕事を早く覚えるかが肝心なのです。

古い話になりますが、2009年放送のテレビ番組「カンブリア宮殿」で、当時の花王の社長・後藤卓也氏のこんな言葉がありました。

「村上龍さんや荒川静香さんのような、特異な才能のある人は、それをそのまま伸ばせばいい。

私を含めて、大多数の人は平々凡々の人間。

そんな人たちは、どこにあるか分からない自分さがしよりも、会社の夢に自分の夢を重ね合せてみてはどうか。

私がよく社員に言うのは、“目の前の峠に登ろう”

目の前に峠が見えていたとき、ふもとで寝っ転がって、汗かくのは嫌だから、あんなところに登ったって何にも良いことはないよ、などと言うなかれ。

そんなことを言わないで、とにかく登ってみよう。」

逃げては解決にならない

人はだれでも、悪いもの、悪いことには敏感に反応します。

いいものも与えられているのに、そちらには眼を向けす、あるいは気がつかず、悪いものだけを見て「避けて通りたい」と、つい悪魔のささやきにそそのかされてしまいます。

「隣の芝生は青く見える」ということです。

そこでカールブッセの詩のごとく、「山のあなたの空遠く」に幸いがあるように見え、「こっちの方が自分に合っている」となります。

しかし、別の「幸い」を求めて辞めた人は、たいてい期待が外れて幻滅し、前よりもっと大きな辛さを味わうことになります。

そこでさらに次の「幸い」を求めれば、もう立派な転職癖ができあがります。

その時その場への適応意欲を持たないと、転々として安住の地が無くなります。

転じるたびに、ますます社会に適応できにくくなります。

人生に逃げる場所はありません。

逃ければ逃げるほど、ますます追い詰められます。

現状からの逃避がもっとも安易な解決方法ですが、その結果は打開でなく一時避難であり、やがて行き詰り状態となります。

逃避の願望が頭をもたげてきたそのときは、あなたが置かれている状況が問題なのではなく、それに対するあなたの心の姿勢が問題なのです。

「人生は考え方次第」というのは、そういうことです。

将来の目標、主体的な姿勢をハッキリ確立していれば、たいていの出来事は消化吸収できるはすです。

人生というパッケージには、いいものも悪いものも、ともに入っています。

このパッケージから、悪いものだけを捨てることはできないのです。

阪急グループ創始者である小林一三氏の、こんな言葉が残っています。

「下足番を命じられたら、日本一の下足番になって見ろ。

そうしたら、誰も君を下足番にしてはおかぬ」

天職発見

「石の上にも3年」といいます。

仕事は1年目より2年目、3年目と楽になるものです。

他人と比べて自分の能力がどのくらいのレベルにあるのか?

その仕事に自分は向いているのか?

会社の実態や仕事の仕組み

その業界の様子

こういったことが分かるには、3年くらいかかります。

早期離職では何も身につきません。

続ければ、知識、技術、技能、こういったものが身につき、成長もします。

世の中の様子も見えてくるし、判断力も身につきます。

自分の考えも変わります。

進む方向も見えてきます。

自分のポジションもできてきます。

基礎作りができないうちに転職する人が多いのも、フリーター増加要因の一つでした。

家(建物)も、基礎がしつかりしないと不安定で長持ちしません。

特に若い人は、コミュニケーションが苦手だし、価値判断の基準も狭くなりがちです。

そこで安易に逃げる人が多い。

逃げては解決になりません。

逃げてばかりでは、安住の仕事に出会えず、結果としてフリーターやニートへの道に入り込むことにもなります。

もちろん、仕事を辞め、転職するのがいいかどうかは、一般論として言える性質のものではありません。

辞めた方がいい場合も存在すると思います。

要は動機づけ(モチベーション)によります。

私の経験では、辞める動機の大半は「逃避の願望」からなるものが多いようでした。

やりたいことを見つける近道は、選んだ仕事を全力でやることです。

やっている仕事から技術や知識を学ぶうちに、その延長上にやりたいことが見つかることが多いものです。

「天職発見」とはそういうことです。

しかし、今は、第二新卒市場も生まれており、早期離職の問題点やイメージは徐々に改善されつつもあり、必ずしもマイナスの要素だけではないと言えます。

キャリアアップやキャリアチェンジなど、いわばプラス思考の転職も、今では当たり前になってきています。

※解説(Microsoft Bing より引用)

フリーターとは、「フリー・アルバイター」の略称。

年齢15歳から34歳の若者(学生は含まれない)のうち、正社員・正職員以外の就労雇用形態(契約社員・契約職員・派遣社員(登録型派遣)・アルバイト・パートタイマーなどの非正規雇用あるいは日雇い)で生計を立てている人(労働力人口)を指す。

ニートは、就学も就労もしていない、また職業訓練も受けていない若者(15-29歳)を意味する用語。(15―34歳と示す解説もあります)

仕事の理由

人は、何のために仕事をするのでしようか?

いつの時代にも問われる命題です。

「自己実現のため」といった、抽象的でよく分からない言葉があります。

それよりもこんな考えはどうでしようか。

まず、経済的側面から。

社会は、人が集団で共同生活している場です。

仕事は、その共同生活を維持するためのものです。

共同生活を合理的に維持するためには、様々なシステムが必要です。

経済システム、福祉システム、税システム、交通システム等々、まとめて社会システムといいます。

仕事とは、その社会システムを維持するために必要な知力と労力であり、共同生活に参加する人は提供しなければならないものです。

個人レベルでは、必要経費=生活費を稼ぐためです。

社会は共同生活の場であっても、個人単位や家族単位で自立した生活をしています。

自立生活に必要なものが生活費です。

仕事の対価として得た生活費を、消費、税金等の名目で社会に還元することで、 社会システムが維持されているのです。

預貯金にしても、融資という形で何らかの社会システムに貢献しています。

お金が動かなくなったら、社会システムは機能しなくなるのです。

「金は天下の回りもの」とは、そういうことです。

精神的側面ではどうでしようか?

現実論としては「お金のため」が第一義ですが、「お金のため」だけでは空しいし楽しくないから、「お金以外の理由」も求めているのです。

一般的には、その「お金以外の理由」を求める度合いは、経済的な満足度によると思います。

そして、求めるものは、社会の中での自分のポジションであり、以下のようなニつの観点があるように思います。

ひとつは「自身の存在確認」で、

① 価値ある人間でありたいという欲求を満たすため

②社員として身分が守られている安心感を得るため

と考えます。

もうひとつは「他人から評価されたい」で、

③ 誰かの役に立ちたいという欲求を満たすため

④誰かの役に立っているという満足感を得るため

ということでしようか。

特に精神的側面が満たされたとき、人は「生きがい」や「やりがい」を感じます。

仕事に「生きがい」や「やりがい」を持ったそのときが「天職発見」のときです。

そして、人は、そのときをきっかけに本当の成長が始まるものなのです。

デジタルでなくアナログで

仕事選びは、結婚相手を選ぶのに似ています。

「この人は私と合うか、合わないか?」といったデジタル思考では、なかなかよい相手に巡りあうことができせん。

「この人に合わせられるか、合わせられないか?」といったアナログ思考でいると、きっとチャンスをつかむことができます。

恋愛にあるとき、相手への思いは非日常であり、「好き」や「憧れ」だけで一緒にいられます。

お互いに嫌いな分部は見なくてよいし、見ようとしません。

結婚生活は、具体的な日常生活です。

そこでは「好き」という気持ちや「憧れ」だけでは、全てがうまくいくとは限りません。

相手のいやな部分も受け入れなければ、家庭はつくれません

就活の必須、適職探しの一手段として「自己分析」があります。

しかし、自分がどんな仕事に向いているのかは、実際にその仕事をしてみないと、本当のことは分かりません。

どんな会社なのかだって、実際に入社して働き始めないと、本当のことは分かりません。

やってみないと分からないことを、やってみないうちから考えて、選はなければならないのだから、限界があるのが当たり前なのです

仕事選び、会社選びは「畳の上の水泳」なのです。

どんなに自己分析し適職探しをしても、入社前に仕事のすべて、会社のすべてを知るのは不可能ですから、「想像しすぎない」ことであり「期待しすぎない」ことです。

もちろん、想像し、期待することは必要ですが、「しすぎない」ことです。

決めつけると「こんなはずではなかったのに・・・」となり、現実とのギャップに悩むことになります。

様々な情報を仕入れて、頭で整理して、納得して会社を決め仕事を決めたつもりになっても、それがすべてだと考えないことです。

自分でもどっちつかずのまま、時には妥協しつつ、迷いながら働いてみる、それがリアルな仕事なのです。

仕事では、やってみないと分からないこと、やってみて初めて分かることが多くあります。

やってみて想像と現実との距離か分かってきます。

だから私は、80%くらいの想像と期待でスタートすることを勧めます。

許容範囲を持ってスタートするのです。

会社選びは「デジタルでなくアナログで」とは、そういうことです。

※畳の上の水泳とは?

畳の上でいくら水泳の練習をしても、実際に水の中で泳げるようにはならない。

理論はもっともらしくても、実地の経験を積んでいないので、ほとんど役に立たないことのたとえ。

大人の仕事道

自分の個性を活かした仕事をしたい。

好きなことでなければ働く気がしない。

そんな考えの人は、結局、どこの職場に行っても、満足することはないでしょう。

ましてや、自分が満足しないのに、人から「仕事が出来る人」という評価を得られることはあり得ません。

第一、自分にあった仕事なんて、さがしても見つかることは少ないものです。

仕事の種類は3万種類あるといいます。

だから出会う確立は3万分の1です。

といっても、人の適正は幅が広く、分子は10にも100にもなります。

10になるかそれ以上かは、あなたの努力次第です。

それよりも、目の前の仕事を本気でやった方が、道は開けるものです。

強い意志を持って、最後までやりきる姿を、周囲に見せることが大事なのです。

1990年代にあったTV番組「踊る大捜査線」のワンシーン。

いかりや長介さんが演じる和久刑事が、織田裕二さんが演じる青島刑事に言いました。

「青島よ、正しいことをしたければ偉くなれ!」

そう、「やりたいことをやりたければ偉くなれ!」なのです。

そもそも、入社早々からやりたい仕事をやらせてくれる会社なんて、あるはずがありません。

仕事の多くは嫌なものかもしれません。

自分の意にそぐわないことは少なくありません。

嫌な仕事でも全力を尽くすことを求められるのが仕事なのです。

ですが、人はだれでも、仕事を通じて開花する能力=潜在能力があります。

人は、仕事の苦労と楽しみを交互に感じながら成長します。

仕事に限らず、好きでなくても、嫌なことでも、社会人になれば、やらなければならない事は多いのです。

ですから、仕事=チームプレーには、自制心や協調性が必要なのです。

誰が言ったか知らないが「仕事さがしは自分さがし」

でも、自分を見つける前に仕事を見つけたい。

「自分らしさ」とは、他人が見つけてくれるもの。

自分のことよりも、人の気持ちが分かる人になること。

手抜きをしない。

自分を大きくアピールしない。

ただやるべき事を淡々と、きっちりやり抜く。

そして汗をかく。

それが大人の仕事。

汗をかくことで、自分探しから自分つくりに変えてみる。

そうすることで、自分らしく生きられる道が見えてくる。

それが大人の仕事道。

それが大人の生きる道。

そんな大人に大人が惚れる。

人生とはそんなもの・・・・かな?

自立した社員とは

企業が求める人材は様々に言われており、社会の変化にともなって変わってきています。

かつては社員教育全盛で、それによって必要な仕事能力を身につける時代でした。

「人は育てて使う」が当然とされていました。

そこでは、画一的な教育により、効率的な人材育成が行われました。

その頃の日本は、大量生産、大量消費の「作れば売れる」消費社会でした。

企業は、極論すれば「経営者だけが考え、社員は実行するだけ」の、平穏な企業文化だったのです。

必要なのは「人手」

だから、大量採用して、社員教育で平均的社員を育成することで、充分だったのです。

今日、それは、ほとんど通用しなくなりました。

企業は、「指示待ち」ではなく、「自立」した社員を求めています。

世の中には、商品があふれています。

一方で、消費者が求めるニーズも多様化しています。

平均的な商品では、喜ばれなくなっています。

よりすぐれたアイデアや技術を持った商品、個性的な商品、特定のニーズに特化した商品など、差別化した商品に人気が移っています。

しかも、ユーザーは、常に新しいものを求めています。

企業は、それがたとえ「わがままな消費者ニーズ」であっても、応えられないと生き残れないのです。

新しいアイデアや技術を持った商品を、しかも早く作り出す力が弱いと、消費者の要求に応えられないのです。

企業の力=営業力、販売力、技術力等は、社員の能力の集まりです。

ですから、「生き残るため」といった消極的な考えではなく、積極的に「勝ち残るため」に、会社の役に立つ社員を求めざるを得ないのです。

世の中の多様なニーズに応え、スピーディに事業展開するには、従来型の「経営者だけが考え、社員は実行するだけ」では、不可能なのです。

そこで、今、社員には、自分の能力で考え、判断し、行動することが求められているのです。

もちろん、その前提として、経営者は、社員が迷うことなく判断や行動ができるように、しっかりした方針を社員に示し、徹底されなければなりません。

社員には、自律=セルフコントロールと、自主的に責任がとれる覚悟が求められます。

それが「自立した社員」ということです。

会社とは、仕事とは

会社には、経験豊富で利益を出す術を知っている、先輩や上司がいます。

若手は、未熟だが新鮮な感覚を持っています。

仕事では、この両者の特徴を生かして、成果を出さねばなりません。

仕事とは、

① ユーザーに喜ばれる商品やサービスを提供する

②適正な利潤を得る

この二兎を追うものです。

いくら優れた商品やサービスであっても、利益を確保しなければ、会社はやっていけません。

利益を確保するために販売価格が高価すぎては、ユーザーに受け入れられません。

加えて、ユーザーはわがままです。

よりすぐれた商品(技術的、個性的、特化等)でないと買ってくれません。

安価で良質な商品やサービスを提供し、適正な利益を確保することが会社の目標です。

会社の上司は、

① 経験が豊富です

② 判断力や情報分析力にすぐれています

③時間をかけないで重要な判断ができる能力を持っています

だから、会社は上司を中心に活動しているのです。

仕事では双方向のコミュニケーションが必要ですが、中心に活動している上司の考えが主となるのは仕方がないのです。

自分の価値観は大事ですが、会社では自分の考えと合わないことが少なくありません。

それは、

① 社会経験の少ない若い人は、価値判断の基準が狭い

②コミュニケーションが苦手

なことが主な原因です。

周囲が自分の考えを分かってくれないと思うときは、分かってくれない周囲が悪いのではなく、自分の能力が認められていないことが原因かも知れません。

とかく、会社の評価と自己評価には、ギャップがあるものです。

自分からそのギャップを埋めなければ、いつまでたっても不満から解放されることはないでしょう。

どこの会社に就職しても、どんな仕事に就いても、自分からそのギャップを埋める努力をしなければ、自分にあった会社、自分にあった仕事とならないでしょう。

会社とは、仕事をするとは、そういうことです。

レベルに合った仕事をしよう

仕事をする上で、自分の強みや能力を的確に知っておくことは重要なことです。

人と仕事の間には、それぞれのレベルに応じて、需要と供給が存在します。

つまり、

① Aレベルの仕事にはAレベルの人

②Bレベルの人にはBレベルの仕事

といったことです。

「仕事のレベル」とは、仕事の貴賤ではありません。

「職業に貴賤なし」という言葉があります。

職業によって内容や待遇に違いはあっても、「この仕事だから偉い」「あの職業は劣っている」とはいえないことを表しています。

職業に貴賤なく、儲け方に貴賤ありです。

お天道様に恥ずかしくない仕事をしなければなりません。

そこで、自分はどのレベルか、よく見極めることが大事になります。

自分の能力を過小評価する必要はありません。

高望みすることなく、卑下することもなく、自分を生かし切れる仕事を見つけたいものです。

「人のレベル」の主な決め手は「知識と経験量」でしようか。

知識偏重ではいけませんが、知識は大事です。

バケツの水は、いっぱいに満たさないとあふれません。

同じように、知識を満たさないと、知恵も創造力も生まれません。

経験量とは、仕事からどれだけのものを吸収できたかといったことであり、これこそがキャリア形成といえるものです。

仕事を覚えることで自分も成長することで、ただ単に仕事がこなせるようになったということではありません。

つまりは、日常の仕事をする中で、専門性(知識、技能、技術、情報の蓄積、ノウハウなど)を、どの程度高められるかどうかです。

人にはどうしても、得意な分野、好きな分野と、苦手な分野、嫌いな分野があります。

得意な分野を仕事としたいのは、誰もが思うことでしよう。

だが、自分のレベルを客観的に見ることなく、「周囲が理解してくれない」と他人のせいにしていると、本当の自分を知る機会をなくします。

結果として、天職さがしのために転職を繰り返すことになります。

それは、本当の意味での天職さがしとはなりません。

世の中には、「私はこうして・・・」といった類の、転職成功例の本があります。

でも、それは、ほんの一握りの人で、特別な人。

特別の人だから、売れて、マスコミも取り上げる。

特別な人を見て、「私もそんな生き方をしたい・・・」と思うのは危険な考えです。

自分は普通の人。

自分に相性の良い仕事をしていけば、それがいつしか自分の天職になります。

天職発見とは、そういうことではないでしようか。

小事に忠・小事が原点

プロ野球、福岡ソフトバンクホークスの会長・王貞治氏にまつわる、エピソードです。

ご存じの通り、王貞治氏は、読売ジャイアンツの出身です。

読売ジャイアンツ入団1年目の王選手は、レギュラーであるとともに、他の新人とともにポール係でもありました。

ボール係の仕事は、練習前にはボールを配置し、練習後にはボールを集め、数を確認するといった、下積みの仕事です。

新人は王選手だけではないし、ポールが2~3個足りないからといって、練習に影響があるわけでもありません。

いいかげんにやろうと思えばそれですむ仕事です。

しかし、王選手は、この下積みの仕事を、過去のポール係のだれよりも真面目に、正確に、完璧といってもよい程にやっていたそうです。

その後における、1本足打法を会得するまでの特訓や、ホームラン王を維持するための不断の努力については、語りつくされているところです。

世界のホームラン王としての輝かしいシーンの裏には、何事もいいかげんにしない姿勢があり、それを貫く実行力があったのです。

大業をなす人には、だれでも、才能と努力のほかに「小さいことをいいかげんにしない」心掛けがあります。

言い方を変えれば、小事をいいかげんにやる人間が、大事にだけ心を込める、ということはあり得ないということです。

まことに小さな、しかし、心を込めなくてはできない仕事を出発点として、その土台の上に築かれたものなのです。

日々の、気を込めた小さな行動の積み重ねが人間性の基盤であり、信頼のバロメータとなります。

しかし、気を込めた自然な態度は、一朝一タで身につくものではありません。

高校生の皆さん、質のよい社会人として企業に歓迎されるように、今から「小事に打ち込こむ」生活を心掛けてください。

時代の変化は速く、企業をめぐる環境も年々変りつつあります。

しかし社会人に求められるものは、こと基本に関する限り、変ることはありません。

報告・連絡・相談、クイック・リスポンス、服装や態度、ことば使いなど、組織人としての基本動作の重要性は、むしろ増す一方にあります。

これらは、個々には、企業社会のなかでは小事です。

仕事とは、これら小事の積み重ねです。

「企業は人なり」という言葉があります。

企業が成長していくベースは人材にあります。

「人材」は「人財」とも書き示されることもあります。

社員は財産という事です。

少子高齢化により労働人口が減少し、企業の人手不足が常態化しています。

人手の確保には、優秀な社員の採用確保と離職防止の両面が大事です。

企業としての社会的使命を果たし、企業イメージを高めるために、人間的に質の良い社員が求められています。

企業から買ってもらえる人材となるためには、仕事力、人間力、就職カをしつかり身につけることが大事です。

その原点は「チリも積もれば山となる」です。

チリのように小さいことでも、本気で打ち込める人間になりたいものです。

仕事にはだいご味

だいぶ古い話になりますが、今日でも通用する話なので、紹介します。

2009年の朝日新聞に、落語家の立川談志師匠(2011年没)のこんな談話が掲載されました。

「昨今の情報の流れ込み方といったら本当に大変なもので、どこからが自分 の考えで、どこからがただの知識なのか、現代人はもう判断がつきにくくな っているんだと思う。

でも現代は、情報へ文明へとみんながならってしまう。

しかも、スビードがついている

そうすると腰の据わった判断は難しいものになってくる。」

中高年の脱サラや起業志向など、いくつになっても夢を持ち続けたいものです。

好きな仕事をしたいのは、老若男女、年齢に関係なく当然の考えです。

しかし、だれでも好きな仕事に就けるかといったら、世の中そう甘くありません。

立川談志師匠は、こうも言っています。

「好きなことを見つけて仕事にしましよう、という今の風潮はどこか据わりが悪い。

でも、ひとつの仕事に就いてみて、それが面白くなってくるなら分かる。

それがあなたにとって良い仕事なんだと思う。」

考えすぎて入口で悩み、止ってしまう若者も少なくありません。

ロダン作の「考える人」は、考えすぎて固まってしまいました・・・?

自分に合っている仕事は何だろうと、考えることは大切です。

しかし考えても分からないこともあります。

そんなときは、「百聞は一見に如かず」です。

まずやってみることです。

トヨタ自動車出身で、トヨタ生産方式の実践、改善、普及に努めた若松義人氏は、自著「トタ流最強の成功法則」(2005年出版、成美文庫)で、張富士夫氏のこんな言葉を紹介しています。

「我が社では、実際にやってみること、行動を起こすことを最も重視しています。

世の中には、よく分からないことが多いから、分からないんだったらやってみたらどうかと言います

トヨタ流は「分かってからやる」より「分からないからやる」です。」

立川談志師匠はこうも言っています。

「好きなことは簡単に目に見えるわけではないし、勉強を人並み以上にやったから手にできるというものでもない。

いやいや跡を継いだ親父の仕事で、気がついたら工夫を重ねたりして、かけがえのない仕事になっていたということもある。

入口はいろいろでも、仕事には「だいご味」が待ってるんです。」

養殖池から大河へ

今は魚の養殖がさかんで、渓流に住むヤマメやイワナさえも人口ふ化されています。

天然のヤマメは、自然の厳しさをよく知っているから、都合よく餌が流れてきても、すぐに食いつくことをしないそうです。

養殖されたヤマメは、与えられた餌を無心に食べるだけの平穏な暮しで、警戒心がないようです。

生きていく自然の法則を体験していないから、すぐに餌に飛びつき、従って放流するとすぐに釣り上げられるようです。

人間も、過保護で育ってきた人はひ弱です。

他カ本願な人、わがままな人は、何かといえば、すぐに人に助けを求めます。

自分でできること、やるべきことを考えません。

また最近は叱る人も少ないようです。

学校の先生は生徒を叱らず、親は子供を叱らない。

そんなことから、善悪の判断のつかない人が増えてきていると言われています。

私が勤務していた高等技術専門校にも、こうした養殖池で育ってきた若者が入ってきます。

だから、私たち指導員が、自然の厳しさを、社会の厳しい現実を教えなければならないのです。

その基本は「信賞必罰」です。

何も難しいことではありません。

入校した生徒は、高等技術専門校にいる間に、状況判断が正しくできる人間となり、生きるための智恵を養うのです。

高等技術専門校は、自動車教習所のようなところです。

教習所では、クルマの構造、交通ルール、運転の仕方を覚えます。

それらを知らないで道路を走ったら、危険がいっぱい、事故いっぱい。

いっぱいやったら、運転するな!(真面目にやれっ!・・・と天の声)

つまり、教習所は、クルマを安全に運転するための準備の場所。

運転免許証は、運転の準備が終えた証。

高等技術専門校も同じ。

社会に出て働き、生活するための術を身に付ける。

そういったものを知らないで社会に出たら、自立した生活が確立できない。

ここは、自立した社会人になるための準備の場所。

準備の中身は、知識、技術・技能、資格、社会人基礎力の習得。

修了証書は、そんな準備が終えた証。

就職を勝ち取る=就勝には、それ相当の準備が必要です。

高等技術専門校は、そんなステージなのです。

それは今、高校生の皆さんが勉強している学校も同じです。

生知・学知・困知

私が高等技術専門校の指導員現役時に、新入生の導入指導でやっていた言葉を紹介します。

孔子は、人間は以下の4つのタイプに分けられると言いました。

① 生知:生まれつき道を知るもの

② 学知:進んで学ぼうとするもの

③ 困知:困ってから必要を感じて学ぶもの

④ 下愚(かぐ):困っても学ぼうとしないもの

別の見方をすると、こういったことでしよう。

「生知」とは、生まれながら身につけている智恵

「学知」とは、学ぶことによって身につける知恵

「困知」とは、困難のなかで努力することによって身につける知恵

昔から、ものをたくさん覚えることが勉強であり、博学・博識が尊重されました。

そのために、志をもつ者は一生懸命に本を読み、人の話しを聞き、知識を蓄えることを 掛けました。

そのことは現在でも当然のことですが、仕事においては、ただ知識を詰め込むだけでは通用しません。

知識を自分自身の智恵や創造力として仕事に活かさなければ、知識は死物化します。

知識から智恵や創造力への転換が必要なのです。

「バケツの法則」があります。

バケツに水を満たさないと、水はあふれません。

同じように、知識を満たさないと、知恵や創造力も生まれないのです。

世の中についての知識が多いということは、将来どんな仕事に就くとしても、必す必要なものです。

職業訓練は、「習ったら慣れろ」です。

学んだことが実践できるようにならなければなりません。

学知とは、学びとは、「分かった」で終わることではなく、「できる」状態まで学習を深めることです。

新入生の皆さんは、在校中に「学知」を身につけてください。

そのためにはどうしたらよいか?

ますはたくさん覚えることです。

覚えることはたくさんあります。

「知らないことは恥ではない」と言います。

それは、「知らないことは、知らないとはっきり言いなさい」ということであって、知ったかぶりを戒めに言葉です。

「知らないことは、知らないままにしておいても良い」ということではありません。

知ること、学ぶことにどん欲になってください。

社会経験の少ない新入生の皆さんには、仕事をする上で「知らないことは恥である」ものがたくさんあります。

入校時オリエンテーションで紹介した「就勝の3要素」のそれぞれについて、きちんと理解し、実践能力を身につけてください。

そして、就職してから、先輩や同僚に「そんなことも知らないのか」や、「何を勉強して来たんだ」などと言われることのないようにしてください。

社会に出てからは「困知」が求められます。

その時困らないためにも、今から「学知」にしっかり取り組んでください。

※就活の3要素

①技を持つ

②社会人基礎力を身に付ける

③持っている能力を伝える術を高める

悪は急げ

「善は急げ」といいます。

善いことをするときは、ためらわすにすぐ実行しなさい。

ぐずぐずしていたら邪魔が入って、実行する機会を失うという意味です。

しかし、「善」は、一般的には、時間が経過しても「善」であり続けます。

仕事では「悪は急げ」です。

もちろん、仕事だけではありません。

悪いことには、日常生活の中でも、早い対応が必要です。

仕事上の悪とは、ミス、トラブル、クレームなどで、とんなに注意していても避けられないものです。

起きたときは、できるだけ早く、上司に報告です。

早く報告して、助けを求めることです。

そのときは、報告を受けた人が判断しやすいように、こういう事態になっていると、具体的に報告することです。

悪への対応を誤ると、自分の評価や信用を失うことになりかねません。

場合によっては、責任をとって辞職に追い込まれることもあります。

個人の資任では済まず、「会社の責任=経営者の責任」まで発展することもあります。

悪い報告は、誰も進んでしたくはありません。

つい後回しにしたくなるものです。

でも、遅くなればなるほど傷は深くなり、対応も難しくなります。

悪い報告ほど、できるだけ早く報告するのが鉄則です。

情報化社会、スピード経営の今日では、一人で解決するのが困難なことが多くあります。

複雑化している社会に対応するには、悪に対し早期に社内対応できるようなシステムも必要です。

もちろん、どんなに急いでも取り返しのできない悪もあります。

新入社員には、毎日が新しい出来事です。

新しい道を進むとき、未知への不安は当たり前のことです。

でも、仕事では、「分からないから、やらない」では済みません。

分からないからといって臆することなく、不安を乗り越えて行動する勇気が必要です。

その勇気がないと、いつまでたっても新入社員から抜け出せません。

新入社員にとって、前向きな失敗は教科書です。

「失敗から学ぶ」と言う言葉もあるくらいで、一度の失敗は恐れないで良いと思います。

ただし、ニ度目、三度目は許されないということは、キチンと認識してくたさい。

「仏の顔は一度だけ」です。

もちろん、その失敗が、人の安全を脅かすものであってはなりません。

① 悪は急げ

② 困ったときは報連相

この2つを忘れず実行すれは、道は開けます。

止まらすに動き続けよう

静止しているものを動かすには、大きなエネルギーを必要とします。

動いているものを動かし続けるには、小さなエネルギーで足ります。

クルマを例にして考えてみます。

私、現役時は、埼玉県立高等技術専門校の自動車整備科の指導員です。

専門的なことは省き、少し粗っぽく説明します。

クルマに搭載されたエンジンは、最大出力が決まっています。

出力の発生源は、エンジン内部でガソリンが燃えて発生する、熱エネルギーです。

そのエネルギーも、停止状態にある重いクルマを、発進させることができる程のエネルギーはありません。

どんなに排気量の大きいエンジンでも、それは変わりません。

そこで、発進させるのに必要なエネルギーまで、増大させる装置が必要となります。

それが変速装置(トランス・ミッション)であり、最終減速機(ファイナル・ギャ)です。

工ンジンで走るクルマなら、ATM車や無段変速車であっても、同様の装置が必要です。

発進時、1速にシフトすると、エネルギー増大率が最大となります。

例えば、1速の変速比が「5」でファイナルギャの減速比が「9」とすると、総減速比は 5×9 = 4 5となります。

減速比ですから、エンジン回転数は45分の1になって、タイヤ回転数になります。

このときは、エンジン内部に発生したエネルギーが45倍となってタイヤに伝わり、発進が容易になるわけです。

2速で発進できる場合もありまが、3速や4速では、変速比がさくエネルギー増加率が低いのでエンストします。

1速2速3速4速と、シフトアップすると変速比は小さくなり、エネルキーの増大率は減少します。

しかし、クルマはスピードアップします。

走行中のクルマには慣性が働き、大きなエネルギーを必要としなくなるのです。

就職活動もクルマと同じです。

就職活動には、止まっている車を動かすほどのエネルギーが必要なのです。

学生という守られた世界から社会人という守りのない世界に移るには、相当のエネルギーを要するという事です。

採用試験は、自分が学んできたこと、準備してきたことが評価されます。

そして、その評価は「他人=会社」がします。

会社の採用試験は1 0 0 %主観。

それは次の二つ

① 社員として役に立つか否か?

② 仲間としてやっていけるだろうか?

採用されなかったのは、その会社の基準に合わなかっただけのこと。

でも、人は弱い。

幾度か失敗すると、全人格を否定されたと勘違いしてしまう。

なかなかゴール(内定)に届かす、途中であきらめてしまう。

最後はリタイア。

いったん止めた就職活動を復活させるには、相当のエネルギーを必要とします。

一番危険なのは、やるべき事を決めないで、一日一日と過きていくことです。

果ては「重き荷を負うて、遠き道をゆくがごとし」で四面楚歌。

こうなると、もう、どうにも動けない状態です。

就活=就勝には、決して動きを止めないことです。

昔、こんな歌がありました「どうにも止まらない~♫」

動き続ければ、必ずチャンスは訪れます。

もしも止まりそうになったときは、止まる前に、就職支援担当者に相談してください。

就職活動は、自己満足では通用しません。

一人でやろうとすると効率よくできません。

「就職できないんじゃないか?」と、曖昧な不安に襲われることもあります。

「これで良いんだろうか?」

自分の行動を確認しながら前に進むには、他の力を借りることが賢明です。

それは、決して恥じることではありません。

自分と違う価値観や経験を持った人に会い、話を聞いてみることです。

そこには、自分では気づかない、新しい発見があると思います。

自己分析でも、他人の意見が必要なのです。

頑張っても、報われることの少ない世の中であることは確かです。

だからといって、何もしなければ前に進みません。

何かを成し遂げた人は、みんな頑張り続けた人です。

やりたい仕事

やりたい仕事や向いている仕事に就きたいと、誰もが考えます。

特に若い人ほど、その傾向が強いようです。

しかし、人生18年生きて来たくらいで、本当にやりたい仕事や自分に向いている仕事が分かるものでしようか?

よしんば分かったとしても、それは絶対的なものでしようか?

私の手元に残る資料の中に、だいぶ昔の毎日新聞の記事があります。

そこには、直木賞作家である篠田節子さんの、こんな言葉が紹介されています。

「就職って結局バクチみたいなもの。

自分の希望の職業につける人は、ほとんどいないと思うし、希望といっても幼いイメージで会社を選ぶわけで、入ってみて『え~っ、仕事って、こういうことだったの。

ガ~ン』というのが実態でしよう。

でも、仕事をする中でいや応なく勉強せざるを得なくて、そこから新たな関心が生まれることもある。

気がつくと実績ができて自分の職業になっていく。

そういうことなんじゃないかしら。」

「仕事さがしは自分さがし」と言った言葉があり、真剣にそう考える若者が多いようです。

でも、人生経験の浅い高校生にとって、仕事さがしと自分さがしが最初から一致する、そんな好都合なことを期待しない方が良いと思います。

実際に社会に飛び込み、成功し、失敗し、ほめられ、しかられるなかで人は学び、仕事をすることの意味を、働くことの目的を見いだすものなのです。

「やりたいことをやりなさい」とは、親が子に、先生が生徒によく使う言葉だと思いま

す。

でも、自分の好きなことだけに固執していると、未開発の自分に出会うチャンスがありません。

世の中には「食わず嫌い」という言葉があり、人には「潜在能力」もあります。

ちょっと考えてみてください。

自分に合っていると考えていたが、やってみたら案外つまらなかった。

自分には合わないと思っていたが、やってみたら意外と楽しかった。

そんなことは、過去にありませんでしたか?

仕事も同じです。

「やってみて始めて知ったこの仕事、我が行く路に光射す」です。

「瓢箪から駒」で、思いがけない発見といった側面もあります。

この「食わず嫌い」は、適性検査でも発見できないという、ウィークポイントがあります。

チャレンジは、可能性や限界を広げてくれます。

仕事、スポーツ、勉強、いずれも同じです。

チャレンジがなければ進歩もないのです。

確かに、一番良いのは、やりたい仕事に就くことです。

それは否定しません。

しかし、やりたい仕事をやらせてくれる会社なんて、どれだけあるでしょうか?

仮に、社員全員に、それぞれがやりたい仕事をやらせていたら、その会社は一体どうなるでしょうか?

上司は、部下の意見を積極的に聞くことは大事ですが、聞くことと受け入れることは違います。

若手のアイデアを採用すると称して、部下の言うことを安易に受け入れる上司がいたとしたら、「上司としての資任感や判断力が充分あるのだろうか?」と疑ってみるべきなのです。

反対に、部下のアイデアに興味を示さない上司がいたとしたら、「上司の実績と経験に勝る内容になっていないのかな?」と考えて見ることも必要です。

会社とは、経験豊富で利益を出す術を心得ている上司と、未熟だが噺鮮な感覚を持つ若手とのパランスのもとで運営され、社会に貢献しつつ適正な利益を得ることで成り立つ組織です。

どんなにユニークでユーザーに喜ばれそうなアイデアでも、適正な利益が得られなければ、会社は成り立たちません。

それには、ある程度の期間仕事を継続し、その仕事、その会社に務めることの価値観を自分自身が見いだし、会社の意志決定の仕組みのなかでいかに自分の能力を発揮するか、そのことに心を向けるべきなのです。

やりたい仕事をやりたい思いは理解できますが、やりたいことだけをやっていては会社の成長はもちろん、自分の成長もありません。

経験と実績が伴えば、いつかきっとやりたい仕事ができるようになります。

若手と言われている間は、与えられた役割をきちんと果たすことに徹し、組織人としての適性を確立する時間なのです。

様々な仕事へのチャレンジは、適性を広げるチャンスでもあるのです。

立ち向かわすに逃げた後悔は、自分を成長させる機会を逃がした後悔となります。

あいさつ

就職活動では、多くの人に出会います。

特に初対面での第一印象は、外見のほかに、あいさつも大事な要素です。

「言葉は立居を表し、行儀作法は人を造る」と言います。

人の心に最もハッキリと訴えるのは、「目で見る物」と「耳に聞える音」です。

その2つが、人の心にいろいろな反応を起こさせます。

従って、「目で見られる態度」と「耳で聞かれる言葉」には、特に注意が必用です。

悪い態度といやな言葉が、相手に不快感を与えると同様に、快い態度と節度ある言葉は相手によい印象を与えます。

しかし、相手によい印象を与える態度や言葉使いは、一朝一夕で身につくものではありません。

あいさつは習慣です。

家族間で交わす、朝の「おはよ~」から、就寝前の「おやすみ~」まで、日々の、気を込めた小さな行動の積み重ねが、いっしか習慣となって身に付くのです。

今日の自分が明日の自分を創ります。

「年々歳々 人同じからず」とはそういうことです。

人間の成長とは、そういう毎日の小さな行動の積み重ねです。

そして、その結果が、基本的生活習慣というカテゴリで評価されます。

あいさつは、コミュニケーションの原点でもあります。

ひとつのあいさつを覚えれば、他のあいさつもできるようになります。

一度あいさつを交わせば、後は自然にあいさつできるようになります。

人との出会いでは、最初のきっかけが大事です。

あいさつのできる人は、あいさつをされる人になります。

「信頼は、あいさつの言葉から生まれる」と言っても過言ではありません。

これまでにも触れましたが、次の様なあいさつ言葉が、自然な言葉として使えるようにしてください。

「おはようございます」

「ありがとうございます」

「失礼します」

「すみません」

「いらっしゃいませ」

多くの企業で、頭文字から『おあしす運動』と名付けた、あいさつの励行運動を実施しています。

特に、コミュニケーション能力が問われる就活では、言葉だけでなく、「動作を含めたあいさつ」を身に付けることが大事です。

基本的な動作は、相手に自分の正面を向けて、両手は指を伸ばして体の両脇に置き、軽く会釈をするといった事です。

「普通のあいさつが、普通にできる」ことは、社会人の基本レベルです。

その上で、就活用の挨拶を学習してください。

何もやらないよりは、準備をした方がベターであることは確かです。

採用試験の相手は、人を見る目を持った方々です。

付け焼刃では通用しません。

その日に備えて、日常から意識して行動してください。

「備えあれば憂いなし」です。

リクルート・ファッション

リクルート・ファッションについて考えます。

最近は「リクルートスーツ以外の服装でおいでください」という企業もあるようです。

「皆が同じようなスーツ姿では、個性が見極めできない」といった理由のようです。

そんな場合、どんな服装にしたら良いのか、悩むところです。

「姿は人の鏡なり」といった言葉があります。

身なり(外見)はその人の品性を表現すると言われ、相手に与える自分の評価は、第一印象でその半ばが決まる、と言っても過言ではありません。

初対面の方の第一印象は、間違いなく「身なり」で決まります。

面接試験では、はじめの3分で決まる、とさえ言われています。

いや、もっと早く、数十秒以内で決する、という面接担当者もいるようです。

たしかに、私も、高等技術専門校の入校試験で、面接官の経験がありますが、第一印象に占める割合は少なくありませんでした。

身なりによって人を判断してはいけない、とも言います。

建て前論としては理解していますが、無意識に反応することが多いと思います。

それは善くも悪くも、身なりと人格イメージが、脳裏のなかで潜在的に結びつき、それが第一印象として出てくるものだからです。

特に企業はイメージを大切にします。

社員一人一人がお客様に与えるイメージが、その企業全体のイメージとなり、商品のイメージにまで結びつき、商売に影響してさます。

身なりは接客の基本姿勢であり、その人その場にふさわしい身なりがあります。

接客に縁のない職場であっても、一緒に仕事をしていて、違和感のない身なりが求められます。

但し、服装、頭髪などは感覚的な要素が多く、感覚は世代の相違によっても多分に異なるものでもあります。

基本は、相手に対していやな感じを与えないよう、いつでも清潔感を保つように心掛けることです。

「外見ではなく、中身だ」は正論ですか、「外見は、心掛けのあらわれ」とも判断されることも少なくありません。

企業の面接試験は、自社に必要な人材か否かを判断するもので、1 0 0 %主観的なものです。

そして、採否のカギを握るのは、会社の上司である、オジサンたちが多いのです。

多くの企業が、上司であるオジサンたちを中心に活動しています。

そのオジサンたちに受け入れられる身なりを作れるか否かが、仕事に必要な異世代間コミュニケーションを、持ちうるか否かのバロメータともなります。

「外見は、心掛けの現れ」とはそういうことです。

失敗のないリクルート・ファッションで身を固めるには、担当の先生、自分の親、キャリアカウンセラーなど、企業社会に精通した人々にチェックしてもらうことも必要でしよう。

前回の「挨拶」同様、ここでも「備えあれは憂いなし」です。

仕事に必要なコミュニケーションとは

コミュニケーションについては、これまでも提示してきましたが、重要な事なので、今回も触れます。

今後も、幾度も現れるかと思います。

仕事に必要なコミュニケーションは、縦方向と横方向にあります。

縦方向とは、上司、先輩、後輩、お客様とのコミュニケーションです。

なかでも。お客様とのコミュニケーションは、最も大事な要素です。

横方向とは、主に同僚や関連する他部門とのコミュニケーション。

同僚同士では、若い人は結構うまいと思います。

大事なのは、縦横いずれとも、「双方向」でなければならない、ということです。

それには、

1)相手の立場、考え方を理解すること

2)自分の立場、考え方をハッキリ伝えること

の両方共に大事です。

コミュニケーションのコツは、キャッチホールと同じです。

相手がキャッチしやすいようにボールを投げ合うと、長続きします。

よく言われる「報連相」も、お互いに、相手に理解できるように伝え合うこと。

そんな会話のキャッチホールによって、双方の距離を縮めることが可能となります。

学校だけではなく、どんな機会でも、人との出会いは、対人コミュニケーション能力を磨く、絶好の機会です。

毎日の生活は、挨拶に始まり、人の話を聞き、自分の意見を言う、その繰り返しです。

そんな、当たり前のことの積み重ねが、対人コミュニケーション能力を高めてくれているのです。

ただ、それに気づかないでいるだけ。

会社では、新人のうちは分からないことが多いから、即座に反応できなくても良いでしょう。

ただし、自分が理解している範囲で、今話せることを、丁寧に伝えようとする気持らが大切です。

求められたことについて、分からなかったら、分からないことを、キチンと相手に伝えることです。

仕事では、「分かったふりして、実は分かっていない」ことが最も危険です。

どんな仕事の場でも、技術革新が進んでいます。

特に情報技術の進化で、メール、 FAXなど間接コミュニケーションが多くなっています。

そんな時代であっても、否、だからこそ、対人能力の重要性が増しているのです。

よく言われているように、「働く」とは人が動くこと。

所詮、仕事は人がやるものですから、人が関わる以上、感情は排除できません。

どんなに情報化社会が進展しても、人は、直接コミュニケーションによって相互に感情を理解し、信頼感が深まります。

だから、コミュニケーションでは頻度、回数が大事なのです。

職場や取引先で、気持ちよく人と接することができない人は、業績を伸ばすことができません。

新人のときは、失敗してもやむを得ないかと思います。

ただし、一度の失敗は許されますが、2度目、3度目とくりかえしてはだめです。

失敗から学習し、次に生かすことをしなければなりません。

「長いものには巻かれろ」という諺があります。

あまり良い意味には使われませんが、時には自己主張を抑え気味にして、「長いものには巻かれてみる」ことも必要です。

もちろん、自分を失うことなく、長いと認識した上で巻かれてみるのです。

大谷翔平選手に学ぶ

高等技術専門校での現役時、面接試験の指導における私の考えは「準備は万端に」でした。

このことについて、原田隆史氏が書かれた「大人が変わる生活指導」(日経BP社)に、共感する内容が書かれていましたので、紹介します。

共感であって、その通り真似て実行したわけではありません。

原田隆史氏は、大阪市立松虫中学校勤務時に、陸上競技の指導と生徒指導で顕著な成果をあげられたことで、広く名を知られました。

その後、原田教育研究所を主宰し、学校教育だけでなく、 企業の人材教育でも浸透されています。

2009年当時、TV東京の「カンブリア宮殿」において、「企業を変える、会社員への生活指導」として取り上げられるなど、各方面で活躍する方です。

近年では、花巻東高校時代から日本ハム時代に至るまで、大谷翔平選手のメンタルトレーナーを務めたことでも知られています。

「大谷マンダラ」として知られる目標達成シートは、原田氏の指導にもとづいて作られたようです。

そんな原田氏の当該本からの抜粋を、少し長くなりますが、以下に記します。

後は、あなたがどのくらいの興味を持つか否かです。

「松虫中学の選手たちは大会に必ず大きなカバンを持っていきます。

晴れの日でも雨ガッパ、折り畳み傘、着替えの下着、そしてカイロまでもが入っているからです。

試合の前日になると翌日の天気が気になるので、てるてる坊主を作る選手も多くいます。

松虫ではてるてる坊主は禁止です。

明日の天気はてるてる坊主をたくさん作っても変わりません。

「その代わりに明日の天気を予測しろ。そしてすべて準備しろ」と教えてきたのです。

降水確率がゼロバーセントでも、万が一、十万分の一の確立でも雨が降ったらどうするか、という問いを自分に投げかけ、明日のために自分でできることをすべて準備するのです。

明日のこと、先のこと、そして未来のことを漠然と考えると、私たちはだんだん不安になってきます。

その不安を解消するためには、未来のできることへの準備しかありません。

しつかり準備すると、あるとき、心の中の不安が自信に変わります。

それを平常心と呼びます。

平常心でのぞめるからこそ、松虫の選手は本番での大逆転劇や、奇跡の勝利を数多く演じてきたのです。

カバンが大きい、すなわちしつかりと準備をしている、だから平常心でのぞめる、そして確実に結果を出せる、という仕組みです。

これができる人だけをプロフェッショナルと呼びます。

達成したい目標が定まったなら、「ここまでやるか」というくらいに準備する。

そして、できることから、しらみつぶしに毎日クリアしていく。

クリアしていくうちに、また新たな問題が浮上する。

それを解決するには何をすべきかさらに列挙して、次なる課題に加えていくのです。」

どうでしょうか皆さん、これを読むと、大谷翔平選手の姿が浮かびませんか?

これが原田メゾットの神髄であり、大谷選手の今を作った根本ではないかと、私は考えます。

この本に出合った当時、現役指導員だった私も、頭では理解できましたが、実行には至りませんでした。

まさに「わかった」ことと「できる」こととは違う、ということが、自ら立証できたのでした。

大谷選手のすごさは、「わかった」ことと「できる」ことがイコールであるところなのです。

どうでしょうか?

皆さんの生活は、勉強は、部活は、どこまでできていますか?

「これだけやれて、よぉ~し!」

そう自分で納得できていますか?

いやいや、頭では理解できても、なかなかむずかしいなぁ~~

そんなところじゃあ、ありませんか?

高校生の皆さんは、今、あるいはこれから、「就活から就勝へ」です!

全く準備なしでは、勝ち目はありません。

たとえ付け焼刃であっても、何らかの準備は必要です。

特に、面接試験は特別な出来事です。

特別な出来事には、特別な準備が必要です。

特別な準備ができれば、原田氏の言うように、不安が自信に代わります。

「これだけやれて、よぉ~し!」

面接指導の経験値

採用試験に面接は付きもの、というより、メイン。

筆記試験で高得点であっても、面接試験での評価が低いと採用されません。

面接試験については、様々に書かれ、語られているので、皆さんはすでに学習していると思います。

これからお伝えするのは、私が、高等技術専門校で生徒の就職指導を通して得たものと、ヤングキャリアセンター埼玉の求職者支援時に得たものと、言わば経験知です。

経験値ですので、実態に即しているということでもあります。

経験値には、キャリアカウンセラーといった専門家の考えや一般的正論と異なる部分もあると思います。

ただし、机上の空論ではない、それなりの実績を持った経験知であることは確かです。

私は、生徒に対して、以下のような指導をしていました。

主な項目だけを列挙します。

1)受付時間には絶対に遅れない

社会人には、共通の行動のサイクルがある。

サイクルを合わせないと、仕事相手の行動に狂いが生じる。

「サイクルを合わせる=時間を合わせる」ことは、社会人の最も基本的なルール。

面接試験は特別な出来事。

特別な日に特別な対応ができない者は、普段から自己管理能力の低い人間 であると見なされる。

企業はそんな人を最も嫌う。

2)社内の人すべてが面接者と思え

会社の敷地に一歩足を踏み入れたら、出会った人には挨拶すること。

挨拶は、会釈と言葉で分離礼。

朝のうち( 1 0時くらいまで)であれば、「おはよ~ございます!」と元気よく。

1 0時過ぎであれば「こんにちは」とする。

面接試験のポイントは、いかに自分を印象づけるか。

最後は印象力の勝負

3)言葉は「ハッキリ」と「ていねい」

言葉使いは、無理すると緊張が増し、墓穴を掘る事になりかねない。

ハッキリと伝えることを優先する。

敬語は仕事をする中で自然に、あるいは教えられて身に付くもの。

付け焼き刃では身につくはずもない。

急造の不自然な言葉遣いよりも、いつもより丁寧に話せればよい。

ただし、仲間言葉や流行語はNG

4)携帯電話は、マナーモードではなく、必ず電源を切っておくこと。

これは、万が一のミスを防ぐため。

マナーモードでも、静かな環境ではパイブレーションが響くことがある。

5)控え室の態度も観察されていると思え

待合室に灰皿があっても、タバコはすわない。(高齢の生徒がいる場合)

女子ハンドバックのような、小さな手荷物は、膝の上に持つ。

大きめのバックは、いすの脇に置く。

背負いのリュックは、通勤時はOKでも、ビジネスシーンではNG。

面接は、ビジネスシーンと考えよ。

試験会場で会社から渡された資料等は、机の上に置く。

待っている時間も、姿勢はできるだけ崩さない。

6)忘れ物のないように、前日準備、当日朝確認、出発前再確認。

筆記具は余分に持参する。

鉛筆、ポールペン、消しゴム、 メモ帳はノート形式のもの、メモ用紙は NG、その他、会社から指示があったもの。

今でも記憶に残っている、採用担当者の言葉があります。

その会社では、こんなことをやっているそうです。

「うちの会社では、受付や待合室担当者にも、受験者の態度を観察させている。

適性試験や面接試験では分からない、試験用ではない、生の姿を観察することが、その人の本質を知ることの一つだから。

試験開始前の説明で、「面接室のドアは、3回ノックしてください」と説明する。

その通りできているか否も、注意カ観察の一項目になっている。

勿論、受付を担当する社員には、日常から人を見る目=観察力を習得してもらう教育を行っている。」

たかが受付と侮ってはいけません。

受付の印象で、「会社イメージ=商品イメージ」が決まるといった側面もあるのですから。

最近では、受付に人を置かず、電話を置いて受付に変えている会社も見かけます。

効率社会でコスト削減なのでしようが、イメージ戦略をどう考えているのだろうかと思います。

面接の決め手は第一印象

一般的に、面接は20~ 3 0分程度です。

なので、面接官もじっくり観察する時間はありません。

では、何が決めてなのか?

それは、第一印象です。

第一印象は、まず身なりです。

「姿は人の鏡なり」と言われています。

身なり(外見)は、その人の品性を表現すると言われ、相手に与える自分の評価は、第一印象でその半ばが決ってしまいます。

「人は見た目が9割」(新潮新書)といった書籍が売れるくらいです。

身なりによって人を判断してはいけないと言います。

建て前論としては理解していますが、無意識に反応することが多いと思います。

それは善くも悪くも、身なりと人格イメージが脳裏のなかで潜在的に結びつき、それが第一印象として出てくるものだからです。

特に企業はイメージを大切にします。

社員一人一人がお客様に与えるイメージが、その企業全体のイメージとなり、商品のイージにまで結びつき、商売に影響してきます。

だから、第一印象は大事なのです。

面接には、キビキビとした態度や明るい表情で臨みましよう。

どんな形の面接であれ、恐れることなく、飾り過ぎることなく、自分自身を最大限にアッピールしましよう。

そして、原田隆史氏の言うように、自信をもてるまで、しつかり準備することです。

物理に慣性の法則があります。

人の心にも慣性の法則が働きます。

人間は、最初に関心を持つと、その関心を持続させる。

いったん潜在意識に刻まれた印象は、容易には修正できない、というものです。

筆記試験は客観的に判断できますが、面接では1 0 0 %の主観です。

面接の結果がきっ抗するとき、どちらの人を採用するか?

そのときは印象の強さが勝ちます。

中谷彰宏氏の著「大抜擢される5 5の方法」(PHP文庫)に、こんな言葉がありました。

大変意味深い言葉なので、ご紹介します。

「面接は総力戦です。

付け焼き刃では通用しません。

自分が今までの人生で学んできたこと、やってきた仕事や経験を総動員することが、最も成功する方法であることは確かです。

面接で失敗する人は、面接は面接、人生は人生で切れています。

今日面接があるから受けに行く、というだけのことで、自分の人生と何もつながっていません。

つなげようとしないから、浅くなるのです。

面接には、自分のものの見方が出ます。

あらゆるものと結びつけることができれば、どんなこともムダではありません。

今までしてきていることと結びつかないからムダになるのです。」

一流の仕事は奥が深いのです。

得意先で雑談するときも、それが得意先をヨイショするだけだったら、自分との結びつきが何もないから、誰がやっても一緒です。

それが、自分の過去の人生と結びついたときに、初めて1つ2つの雑談がおもしろいものとなるのです。

面接試験の形式

面接は、人が人を観察し、感じ、判断するもの。

なので、面接官の主観が作用するのは避けられません。

① うちの会社に役立つ人か?

② 仲間とうまくやっていけるか?

人物判断の基本的な基準はこの二つです。

面接には以下のような形式があります。

1)個人面接(その1)

面接官1人・受験者1人。

正社員の採用では、この形式でやる会社はほとんどない。

目線は、睨みつけたり、上目使いにならないようにすること。

1対1のため、比較的リラックスして臨める。

ただし、面接官個人の主観で判断される要素が格段に大きい。

2)個人面接(その2)

面接官2~3人・受験者1人

一般的に多い方法

面接官の間で質問内容を分担する事が多い。

1人が質問している間に、他の面接官が応答の仕方や態度を観察する。

複数の面接官が判断に関わるので、多角的、多面的に評価され、客観性が高い。

質問に答えるときは、質問した面接官に顔を向けること。

3)集団面接

面接官2~3人・受験者3~5人

受験者全員に同じ質問をするか、ひとりひとりに別の質問をするか様々です。

面接官にとっては、受験者の比較がしやすい。

答える時間が長いときらわれるので、簡潔にまとめること。

他の受験者への質問や答えも、無関心な態度をせずしつかり聞くこと。

自分の考えていた答えを、他の者に先に答えられたとき、どう答えるか?

4)グループ討議

面接官数人・受験者5~1 0人

グループに課題が与えられる。

はじめに各自の意見発表があり、以後自由討議となる場合が多い。

自己主張が強過ぎないようにする。

他の受験者の発言もしっかり聞く。

発言が少ないとNG

受験者の個性を見極めるのに適している。

物をつくる前に人をつくる

松下電器(現在のパナソニック)を創業した松下幸之助氏が残した、有名な言葉です。

いわゆる「松下幸之助語録」を紹介する書籍は多々ありますが、それらによると語源はこうです。

「松下電器は何をつくるところかと尋ねられたら、松下電器は人をつくるところです。併せて電気器具もつくっております。こうお答えしなさい」

事あるごとに、従業員にそう話していたそうです。

話しは変わります。

私が「ヤングキャリアセンター埼玉」勤務時(2010年代)に、求職者対象の高等技術専門校説明会を実施していました。

そのなかで、一つの中小企業の存在を参考にさせていただき、紹介しました。

その時の資料が残っていましたので、今回は、その資料から以下に展開します。

その会社は、愛知県豊橋市にある、株式会社樹研工業。

社長は、松浦元男氏

テレピ東京「カンプリア宮殿」や、坂元光司氏の著書「日本で一番大切にしたい会社」第2巻(あさ出版)で紹介されるなど、その名が知れている会社。

この会社、世界最小100万分の1グラムのプラスチックキヤを開発。

でも、小さすぎて使い道がないのが大きな課題とのことだが、その加工技術は世界的に注目されている。

そのギャを作る工作機械も自作したという、すごい会社。

自動車用スピードメーターキヤでは、1か月280万台分の実績があり、すでに世界一のシェアとのこと。

松浦社長もユニークな人。

「5分や10分の面接では、人となりは分からない。

だから採用は先着順。

履歴書は見てもしようがないからいらない。

人はだれでも優れたものを持っている。

それを見つけてチャンスを作ってやる。

その仕事がどれだけ役に立つか教えてやる。

それが人を育てること。

それが私の仕事。

そんなやり方で、これまで裏切られたことはない。」

こんな具合で、社員を大切にする、日本で一番うらやましい会社。

松浦氏の主張はシンプルで明快。

成功の秘訣は「人つくり」に尽きるということ。

まさに、松下幸之助氏の「物をつくる前に人をつくる」のお手本です。

100万分の1グラムのギヤも、松浦氏の提案した100万分の5グラムを越えて、社員の発案によるもの。

その意気に応えるため予定外の設備投資をした。

世界一の加工技術を開発したことによって、開発者の能力も高まり、会社の市場価値も高まり、業績にリターンしてくるという。

日本のものづくりはこんな中小企業が支えていることを、世界的先端技術を持つことで中小企業でも世界に通用することを、改めて知らしめる会社。

あなたも日本を支える「ものつくり」の世界に仲間入りしませんか?

「ものつくり」を学びながら「自分つくり」をするために、あなたの人生の一部を、高等技術専門校に預けてみませんか?

とまあ、説明会でこのような話をしていました。

日本の中小企業の中には、こんな素晴らしい力を持った会社があるのです。

「日本でいちばん大切にしたい会社」には、同様の会社がいくつも紹介されています。

参考になれば幸いです。

学生と社会人では何が違う

原点に返って、(中学生、高校生、大学生を含めて)学生と社会人の違いについて考えてみます。

最も大きな違いは、ミスしたときの責任と評価でしようか。

まず学生から。

学生の日常の仕事は勉強です。

勉強のミスで最も大きなものは、単位不足やいわゆる赤点といった成績不振でしようか。

しかし、成績不振だからといって直接的に、他人に迷惑や損失を与えることはありません。

強いて言えば、追指導や追試験など、担当教員の労力がプラスされることでしようか。

それとて、学校内で処理されることで、対外的に影響するものではありません。

因果関係がハッキリした、自己資任、自己完結の世界です。

評価にあっては、いっとき、クラスや仲間内で話題にはなるでしょう。

成績証明書として校外に出ることはありますが、そこは追試で再評価されることが多く、大きなダメージを受けることは少ないでしょう。

なんと言っても、次回試験の成績次第では、「±0」か「+」になる可能性が得られるといった、汚名挽回のチャンスがあります。

学生には公平に、回復のチャンスが与えられています。

次は社会人です。

会社の仕事でミスした場合はどうなるでしょう。

ミスの内容や程度にもよりますが、一般的には仕事の相手に、それはエンドユーザーであったり、取引先であったりしますが、迷惑や損害を与えることになります。

もちろん、自社内においても同様です。

つまり、迷惑や損害の及ぶ範囲が広く、自分一人の責任ではすまされないのです。

責任をとって会社トップが辞職とは、間々あることです。

評価にあっては、まずミスした本人の信頼が失われます。

失うのは簡単ですが、一度失った信頼は、ほとんどの場合、回復困難です。

よしんば、回復できるとしても、相当のエネルギーを必要とします。

責任を負って、役職の格下げ、本社から関連企業へ出向や地方へ異動など、待遇ダウンや、事によっては解雇もあります。

会社の受けるダメージは相当大きく、会社の社会的信用を失うこともあります。

事の重大さによっては、資任者や代表者の辞任では済まなくなり、会社の存亡にかかわる事態にまで発展した例もあります。

「学生だから許される」

「社会人なので許されない」

この間には相当大きな差があります。

極論すれば、「学生=卒業式」から「社会人=入社式」までのわずかな時間で、扱われ方が、世間の見方が、反転するのです。

学生の生活リズムと意識が深く染みついている人ほど、この切り替えが難しいのです。

だから「就職=社会人になる」ことは難しいのです。

仕事は、今日までの日常生活の延長上にあるものです。

一般的に、生まれてから今日までの長い間に身についた癖、考え方、生活習慣、行動パターンなどは、容易には変えられないものです。

そこで企業は、

①核家族化や両親共働き化などにより、かつては地域や家族が果たしてきた「しつけ」の機能が弱くなっている。

②景気低迷、低成長経済の時代となり、企業は効率重視の経営姿勢を強め、社員教育のカが弱くなっている。

事などから、学校に対して、生徒が「社会性や基本的生活習慣」を身に付ける場であることを期待しているのです。

会社では、

① 自分がやらなければならないことを教えられます

② 真面目に取り組まないと仕事が進みません

③嫌な人でも折り合いを付けなければなりません

つまり、会社は「人間修行の場=成長の場」でもあるのです。

一方、学校では、

① 自分がやらなければならないことを教えられます

② 真面目に取り組まないと勉強が進みません

③嫌な人でも折り合いを付けなければなりません

となり、学校も「人間修行の場=成長の場」なのです。

つまるところ、「集団のなかでどう行動したらよいか?」を学ぶのに、学校ほど適した場所はないのです。

学校の勉強は、世の中を知り、世の中に自分の居場所を見つけ、自分の身を守る能力を身につけるためのステージなのです。

このことをキチンと自覚した上で、学校での生活を過ごしてください

苦楽しい仕事

私が現役時、いつも生徒に言ってきたことは、「入社前に会社のすべてを知るのは不可能」ということです。

採用内定者には、希望や期待もあり、一方で不安もあります。

特に、新卒者で初めて社会に出る人は、会社や仕事に対する思いが強いはずです。

その思いは決して否定されるものではありませんし、むしろ、あるべきものだと思います。

しかし、世の中は複雑怪奇で、曖昧模糊な領域も決して少なくありません。

わが国には、「Yes or No」のデジタルではなく、「まあまあ・・・」のアナログ文化が、しっかり存在します

事の良し悪しは別として、企業社会といえども、例外ではありません。

それによって人の和が保たれる、といった「善」の部分もあります。

自分の強い想いを判断基準にすると、「こんなはずではなかったのに・・・」となり、悩むことにもなりかねません。

自分の価値観は大切ですが、世の中、特に企業社会では、自分の考えと合わないことは日常茶飯です。

会社の上司は、一般論として、

① 経験が豊富です。

② 判断力や情報分析力にすぐれています。

③時間をかけないで、重要な判断ができる能力を持ちます。

当然、会社は上司を中心に活動することになり、上司の考えが主となります。

そんな会社では、どんな心がけを持って仕事をしたらいいのか、簡単ではありません。

社員がいやがっても、困難な仕事でも、無理矢理にでもやらせるのが会社であり仕事で

一般論として、仕事の何%かは、いやなことがあるものです。

いやな仕事でも全力を尽くすことが求められるのです。

仕事には量と質があり、量をこなすことで質が分かってくるものです。

仕事への思いが強い人ほど、早く質を得たがります。

質とは、存在感やボジションです。

やりたい仕事がしたい、目に見える成果を出したい、存在感のある仕事がしたいと、早くポジションを獲得したがります。

ポジションは、経験を積み重ねて、仕事を覚えて初めて分かるものです。

そこまで到達しないうちに、仕事をキチンと覚えないうちに、この仕事は自分に向いていないと、簡単に判断する若者が多くなっているようです。

この仕事やってみたけど、なかなか好きになれない、もっと自分に合う仕事があるんじゃないか・・・となります。

でも、仕事がつまらない状態から抜け出せない人は、仕事を覚えないということが原因の大部分を占めています。

仕事を覚えるとは、仕事を覚えることで自分も成長できことです。

ただ単に、この仕事ができるようになった、という事ではありません。

養者孟司さんは、毎日新聞で、こう言っています。

「仕事とは、社会に必要性があって生じるもので、それをニーズという。

自分のために仕事が転がっている。

そんなことは論理的にもあるわけがない。

社会がまともに動くために、仕事が存在しているのです。」

就活では、希望の仕事に就くことが難しく、望まない仕事への就職を余儀なくされることが多いのも事実です。

だからといって、いつまでも「やりたいこと探し」を続けていてはなりません。

与えられた中から選ばなければならない、といったときは、決断しなければなりません。

そのときは「仕方なしに選んだ仕事」でも、経験と実績が伴えば、いつかきっと「選んで良かった仕事」になります。

それには、与えられた役割をきちんと果たすことに徹し、組織人としての適性を確立する時間が必要なのです。

隣の芝生は緑豊かに見えるものですが、それに惑わされることなく、いかにして我が家の芝生を緑豊かにするか、それを考えて実行することが必要なのです。

自分の芝生は自分で手入れするしかないのです。

最後に遠藤周作さんの言葉を紹介します。

「仕事は、楽しい、苦しい、苦楽しい(苦しいけど楽しい)の3つしかない。

このなかで一番長続きするのは苦楽しい仕事です。」

郷に入っては郷に従おう

コミュニケーションが苦手な若者が多いようです。

自分の考えと違った場面に出会うと、周囲の人が分かってくれない、とか、職場に嫌な人がいる、などとなります。

人の考えは十人十色ですが、会社の目標は共通で、

① お客様に喜ばれること

② 適正な利益を得ること

③社員の生活を守ること

の3つです。

社員は、与えられた任務について、周囲の協力を得ながら、キチンと結果を出すことで一人前の証となります。

仕事が嫌いになることの多くは、うまくできないことが原因にあります。

入社早々からうまくできるはずはないのだから、初めは一生懸命に取り組んでみることです。

初めは、何がなんだか分からなくても良いんです。

初めから、分かろうとしなくて良いんです。

とにかく、仕事をこなすことに懸命になることです。

そうすると、いつかきっと、上手にできるようになります。

そうなると、その仕事が好きになります。

それが天職となるのです。

天職とは、「見つけるもの」ではなく、「見つかるもの」なのです。

楽しい仕事、楽しい会社を求めすぎないでください。

むしろ、大部分は嫌なものと思ってくたさい。

嫌な残業、嫌な人間関係、人に尽くすこと等、仕事では、自分の意のままにならないことの方が多いものです。

初めから仕事は楽しい、会社は楽しいと思うパーセントが多いほど、失望したときのショックが大きくなります。

嫌なことが多いものだと思って臨めば、結構楽しい事が目につき、楽しい思いが膨らんできます。

心の慣性が、いやな心のボリュームが増す方向に作用するか、楽しい心が増す方向に作用するかで、仕事や職場に対する見方が変わってきます。

いやなことが多い仕事や職場から、10 %の楽しみを見つけてください。

自分にとっていやなことは、見つけようと意識しなくても見つかるものです。

10 %の良いことは、見えにくいから、なかなか見つかりません。

例えば、思い通りにことが進んだとき、自分の考えが評価されたとき、誰かの役に立ったと感謝されたときなど、そんなことがあったら、そのときの気持を大事にしてください。

自分にとっていやな仕事であっても、困難と分かっている仕事であっても、やらなければならないのが仕事です。

それは、仕事に限りません。

好きでなくても、いやなことでも、社会人になれは、やらなければならないことは沢山あります。

社会人に必要なのは、自律心・自己抑制能力です。

自分が存在する社会(=共同生活の場)の基準と、自分の価値判断の基準か違ったときは、

① その社会の基準に合わせる

② その社会の基準を変える

③その社会から逃ける

のいずれかの方法を採ることになります。

現実問題として、その社会の基準は、必要があって形成されたものであり、時間を掛けて定着したものが多く、容易に変えられるものではありません。

③は解決ではなく、先延ばしです。

その社会に適応しようという前向きな心を持たないと、転々として安住の地がなくなります。

転じるたびに、ますます社会に適応できなくなります。

「郷に入っては郷に従え」と言うことわざがあります。

どんな会社、どんな職場、どんな仕事に進んでも、その社会にはその社会のルールや暗黙知があります。

その社会で成功した人は、その社会のルールや暗黙知に従いながら、努力を積み重ねた人が多いものです。

初めは自分の個性を抑え気味にして、その社会の枠の中で、しつかりと仕事能力を蓄えた人が、後に個性を伸ばせるホジションに就いて成功している例が多いんです。

だから私は、「郷に入っては郷に従おう」と呼びかけるのです。

「従え」ではなく「従おう」なのです。

心にも慣性の法則が働く

昔から、3日、3月、3年と言います。

・石の上にも3年

・三日天下

・三日坊主

・3年目の浮気・・・ん?

世の中で「3」は時間のキーワードとなっています。

仕事においても、「最低3年はやってみなきゃ、ホントのところは分からない・・・」と言われています。

・仕事は、1年目より2年目、3年目と楽になる

・他人と比べて、自分の能力がどのくらいのレベルにあるのか?

・その仕事に自分は向いているのか?

・会社の実態や仕事の仕組み

・その業界の様子

そんなことが分かるには3年くらいかかる、といったことなのです。

どんなに会社研究し、納得し、夢を持ち、期待して入った会社でも、辞めたくなるときがあり、辞めた人がいます。

私が指導した生徒も、かなりの者が転職しています。

その理由は様々です。

会社の待遇、仕事内容、人間関係、家庭の事情等々・・・

人間誰にも欲がありますから、もっと良い仕事を求め、より高い収入を求め、より安定した仕事や会社を求めることは、決して特異なことではありません。

年齢を重ねると世の中も変わり、自分のポジションも変わり、それに伴って自分の考え方も変わることに、何の不思議もありません。

人はだれでも、悪いものや悪いことに対しては、敏感に反応するものです。

加えて、自分が勤める会社については、実際よりも悪く見てしまう傾向が強いものです。

飲み屋におけるサラリーマンの話題の中心は、職場の悪口と上司の悪口が大半である・・・といったこともいわれています。

よく言われる「隣の芝生はよく見える」とは、たぶん真理なのです。

そうなるともう、こころ会社にあらずとなり、一気に退職モードとなります。

私の経験からも、会社に対してマイナス思考になった心を元に戻すのは、容易なことではありません。

もちろん、辞めることが是か非かは、一般論として言える性質のものではありません。

要はモチベーションによるでしょう。

辞めたほうがいい場合も存在すると思います。

しかし、私の経験では、辞める動機の大半は、現状からの「逃げ」が多いように思います。

今日では、ヘッドハンティングや、アルムナイ雇用といった退職した元社員を再雇用する制度も浸透しつつあるようです。

それとて、キャリアを積んだ即戦力の再雇用であり、乞われて採用されることでも無い限り、一般的に転職は不利なのです。

雇用の多様化・流動化と言われている今でも、そのことは変わりません。

人手不足だから、だれでも容易に転職できる、といった安易な考えでの転職には、リスクがあります。

私が見てきた範囲では、転職願望の人の多くは、いいものも与えられているのに、そちらには眼を向けず、あるいは気がつかず(この方が多いと思われます)、悪いものだけに目を向けて「避けて通りたい」となります。

そこでカールブッセのごとく「山のあなたの空遠く」に幸いがあるように思え、「あっちの方が自分に合っている」となります。

しかし、幸いを求めて辞めた人は、たいてい期待が外れて幻滅し、前よりもっと大きな辛さを味わうことになります。

そこで次なる幸いを求めれば、もう、立派な転職癖ができあがります。

望むことは悪いことではありませんが、その時その場への適応意欲を持たないと、転々として安住の場がなくなります。

転じるたびに、ますます社会に適応できにくくなってきます。

人生に逃げ場所はありません。

逃げれば逃げるほど、ますます追い詰められて行きます。

しかも悪いことに、一度逃げることを覚えると、それが癖になります。

現状からの逃げが、もっとも安易な解決方法ですが、その結果は打開でなく一時避難であり、やがて行き詰り状態となります。

一般論として、「逃げ」の心が頭を持ち上げてきたそのときは、その人の置かれている状況が問題なのではなく、それに対する心の姿勢が問題である場合が多いものです。

「人生は考え方しだい」というのはそんなことではないでしようか。

人の心にも、慣性の法則が働きます。

人は、思い続けると、思いが行動にも表れて、実現の方向に向かうものです。

プラス思考ならばプラス指向へ、マイナス思考ならマイナス指向へ。

さあ、あなたの心はどっちを向いているでしょうか?

おわりに、専門学校を目指す皆さんへ

最後に、専門学校を目指す皆さんに、高等技術専門校の指導者であった立場からアドバイスさせていただきます。

専門学校は、学校教育法で定められている学校(小学校、中学校、高等学校、大学等)以外の教育機関です。

その存在は、高校から企業への橋渡し役として、職業教育体制のなかに完全に融け込まれ、社会人育成に大きな役割を果たしています。

ところで、時代の変化は速く、企業をめぐる環境も急速に変化しています。

しかし、社会人に求められるものは、基本的な事柄において変わることはありません。

実行報告、事故報告、業務連絡、事実と推定の区別、クィック・リズボンス、書く能力、相互補完、公私の別、服装や態度、言葉使い、時間や期限の厳守等、社会人としての基本動作の重要性は増す一方にあります。

そんな社会環境のなかにある専門学校には、特定の職業に必要な「知識と技能の習得」とともに、「社会人として必要な基本動作」を身に付けさせることが求められています。

また最近では、高レベルな付加価値の付与も望まれています。

私が現役時、専門学校サイドから企業に対し、専門学校のあり方についてのアンケートを実施し、そのデータをいただきました。

資料としては少し古いものですが、ここに示されている内容は今でも通用するものです。

専門学校に対する企業サイドからの要望では、「高い専門性の習得」、「人間性の育成と教養の習得」、「基礎の充実」の3つが、特に多かった項目です。

「高い専門性の習得」がトップなのは当然のことでしょう。

専門学校=専門教育であり、即戦力に近い専門性の高さや深さが、専門学校の存在意義であり、存在価値を認めるところとなっています。

日本の企業、特に多くを占める中小企業は、基本的には終身雇用システムです。

そこでは、すべての社員をかかえて前進しなければなりません。

低経済社会を迎えて、経営の合理化、スリム化を名目に、管理職の退職勧奨、希望退職者の募集、社内失業の増加、工場閉鎖による別会社への出向等の雇用問題を抱えていますが、原則的には、終身雇用制度です。

そこでは、落ちこぼれ社員をつくらない社員教育が求められています。

しかし、企業は生産活動が本来の目的であり、社員教育には時間的制約と経費的制約があります。

質の悪い社員を抱えないためには、さらに、社員のレベルを維持するためには、採用時から基準に合った人を選ぶことが必要になります。

買い求められる人間の必要条件、それは高いレベルの専門知識を持つことです。

アンケートの二番目に多いのが、「人間性の育成と教養の修得」です。

企業は社会的に信頼されていることによって生きています。

その企業活動を支えるのは社員です。

したがって社員一人一人が、社会的信用を担っていることを自覚することが求められています 。

そんなことから 「企業は人なり」という言葉が生まれています。

企業としての社会的使命を果たし、企業イメージを高めるために、人間的に質の良い社員が求められるのは当然のことです。

企業内でも社員教育が行なわれていますが、人間性や教養は一朝一タの教育で身に付くものではありません。

ましてや企業は日々活動し、そこには社員の生活がかかっています。

悠長に人間教育している時間は在りません。

そのため、専門学校にいる間から、社会人としての基本動作を身に付けさせるように求めているのです。

アンケートの三番目が「基礎の充実」です。

企業における現実レベルは、専門学校で習ったことよりも先へ進んでおり、常にギャップがあります。

専門学校は、一般化した知識を教えるものであり、これは当然のことです。

したがって、専門学校できちんと勉強しなかった者は、さらに一歩遅れていることになります。

基礎は決してばかにしてはなりません。

以上の三点からわかるのは、「専門学校は、単に技術や技能を養成していれば良い」という時代ではないということです。

特定の知識や技能だけを教え込むだけでなく、日常の教育をとおして全人格的に指導するといった、産業人の総合養成機関となり得るか否かが専門学校の評価になっています。

そして、そのことが、就学人口の減少期を迎えたこれからの時代を生き残るための、ターニング・ポイントとなっています。

アンケートでは、専門学校生の採用ポイントについて、「専門性」、「基礎学力」、「積極性」、「一般常識・しつけ」の四点が挙げられました。

専門学校生採用のメリットは、資格や技術・技能などの専門性がポイントであり、そのことは当然なことでもあります。

しかし、アンケート結果から見る限りでは、実際の選考レベルでは、際立って高いというわけではありません。

企業サイドでは、専門性は当然のものと判断しており、むしろ基礎学力や一般常識・しつけが専門性を上回る結果となっており、この傾向は大きい企業ほど顕著になっています。

尊門学校が、単なる専門家を供給していればよい時代は終わりました。

専門性が専門学校生の武器であることに変わりはありませんが、いま企業が専門学校に求めるものは、専門性に付加された社会人教育なのです。

専門学校には、ひ弱な若人がぞろぞろと人っています。

なにかといえば人に助けを求めたがります。

自分でできること、やるべきことを考えようとしません。

言われた範囲から出ようとしません。

従って指導員が、自然の厳しさを、社会の厳しさを教えなければならないわけです。

専門学校は、形態としてはこれまで学んできた中学校や高等学校と同様ですが、内容は学校とは全く異なっています。

小学校、中学校、高等学校といったこれまでの勉強は、どれだけたくさん覚えられるかという、キャパシテイ能力に重点がおかれていました。

専門学校のカリキュラムは、職業教育ではなく職業訓純(トレーニング)なのです。

つまり、特定の職業に必要な知識と技能について、現実的かつ具体的な、自らの体験をとおして修得させることに重点を置いて、指導しています。

言い方を変えれば、「習ったら慣れろ」です。

「習い、理解できた」ことが「習慣的にできる」状態にならなければなりません。

そうなるには、自らの意思で積極的に行動することが求められます。

責任ある専門学校では、「教える」ということと「誤りを正す」という両面から、かなり細かく指導しています。

私が現役時の経験では、入って来る生徒の多くは、家庭や学校で、社会人としてのしつけを十分受けていません。

しつけは、専門学校に人校当初の、カルチャー・ショックを受けた時点での指導が、最も効果があり、その初期段階で基本動作を身に付けさせないと、なかなか習慣付きません。

しつけは、長い間に身に付いたその人のクセや行動習慣を変えさせようというものであり、一度注意を与えたらそれで完全に直ると云うことはありません。

ましてや、短期間ですべてを理解させることは、まず不可能なことです。

日常生活のなかで気付いたらその都度注意し、キチンとできるまで粘り強く、冷に何度でもアプローチしなければなりません。

生徒は、一度の指導で急変することはありません。

くり返しの指導によって、毎日少しずつ変化し、だからこそ定着したカとなるのです。

日本経済は高度成長時代から安定成長(低成環時代)となり、「作れば売れる」時代ではなくなりました。

企業は、いま程度のマーケット規模でも経営が成り立つような経営戦略へと転換しています。

新店舗、新エ場を増設し、必要な人員をおしげもなく注ぎ込むといった、かつての拡大成長路線で膨脹した経営環境から、現在の設備や人員でいかに業績を伸ばすかという、成熟路線への方向転換にとどまらず、よりコンパクトな経営体制にと整備するときにあります。

マーケットが固定化されてくると、どの企業も生き残ろうという消極的な姿勢では生きて行けなくなります。

勝ち残ろうという積極的な姿勢を強めています。

これからの企業経営には、「人なし、お金なしで、どれだけの仕事ができるか」が問われています。

細小の人員で最大の効果をあげるために、企業は優秀な人材を求め、採用試験もシビアになってきています

そこでは、公立、私立を問わず、企業から高い評価を得ていた特定の専門学校が持っているプランドも、決定的な決め手とはならなくなってきました。

あくまでも人物本意、能力本意で人を選ぶようになり、本当の意味での採用試験が行われるようになりました。

専門学校は、短期間で目標水準に育てるためのカリキュラム編制となっており、大学以上に勉強させられるところです。

企業の期待する水準に応え、さらに企業内で勝ち残れる人間になるためには、専門学校とは、「知識と技能の習得」だけでなく、「社会人教育」の場であることを認識し、行動することです。

要は、なしとげようという強い意志と、進んでやろうという強い意欲の問題です。