もはや版画とは言えない何か

今回もメイキングです。

いきなりですが、版画は使う色が多くなるほど版が多くなります。

版が多くなれば、彫る時間も摺る時間も多くなっていきます。

時間はかけたくないけど色は沢山使いたい。

あまりにも絵の制作スピードが遅い僕は頭を悩ませていました。

そして思いつきました。

版を彫らなくても版画はできる!

それは版を彫らずに一枚の板に絵を描いて、乾く前に紙を載せて摺るというやり方です。

自分で思いついたような書き方をしましたが、同じようなやり方は浮世絵の時代から行われているようです。

勉強不足で確信は持てませんが、版を使わずに摺るという意味では「当てなしぼかし」と言ったりするのでしょうか?

僕も今まで所々使っていたりしますが、大部分に使ってみるのは初めてです。

そんないい方法なら、なぜ先人たちが大々的に使ってこなかったかというと疑問が浮かびます。

それは後述するようなデメリットがあるからだと思います。

ひとつは大量生産できないということです。

通常の木版画は版の上にベタ塗りして摺っていきます。

でもこの方法だと板に描いてから摺るので、普通に絵を描くよりも手間がかかります。

版画の大きなメリット「同じ絵を何枚も刷れる」というのは失われてしまいます。

それからもうひとつは、ぼやけるということです。

版がないので絵の具が混ざりあって綺麗なエッジが得られません。

こちらは最初からぼやけた絵を描くことで解決しました。

むしろ綺麗にぼやけた絵を描きたくて、この方法にたどり着いたと言えるかもしれません。

実際にはもっと課題があるのですがやってみるまで分かりませんでした。

ラフ

ラフを描いていきます。

だいたいは絵のことを考えていない時にアイデアを思いつきます。

アイデアスケッチをもとにラフを描きます。

「モノクロでラフを考えると色が全く思いつかなくなる」ってラフあるあるじゃないですか?

明度に気を配りすぎた結果、どんな色にしたいのか分からなくなってしまったので一旦リセットして配色を考えます。

眼鏡の中は彫り下げてデジタルで描くことにしました。

彫り

版を作っていきます。

まずいつも通りラフの線画を版木に転写します。

転写したら、摺らない眼鏡の部分を彫り下げます。

線画はピグメントライナーでなぞっておきます。

これが絵の具を板に塗るときの目安になります。

摺り

摺っていきますが、今回のやり方にはもう一つ大きな課題があります。

それは板に絵の具を塗っている間にどんどん乾いてしまうことです。

いつも使っているアクリルガッシュは2、3分ほどで乾き始め、摺ったときには掠れてしまいます。

試行錯誤した結果、乾く前に塗れるだけの小さい範囲毎で摺っていくことにしました。

こんな感じ↓で乾く前に塗れそうな範囲毎に区切っていきます。

乾くのが早く、予想以上に細切れにして摺っていかなくてはなりませんでした。

最初はメイキングを書く予定がなかったので写真は途中からです。

Photoshopで描き足す

この辺りは前回のノウハウがあるので割と簡単です。

余った絵の具でテクスチャも作ってみました。

同じ色、質感のテクスチャがあるとデジタル作業が楽になります。

これを画面内に切り貼りしたり整えたりして完成です。

眼鏡の外側部分も大幅に加筆しました。

完成

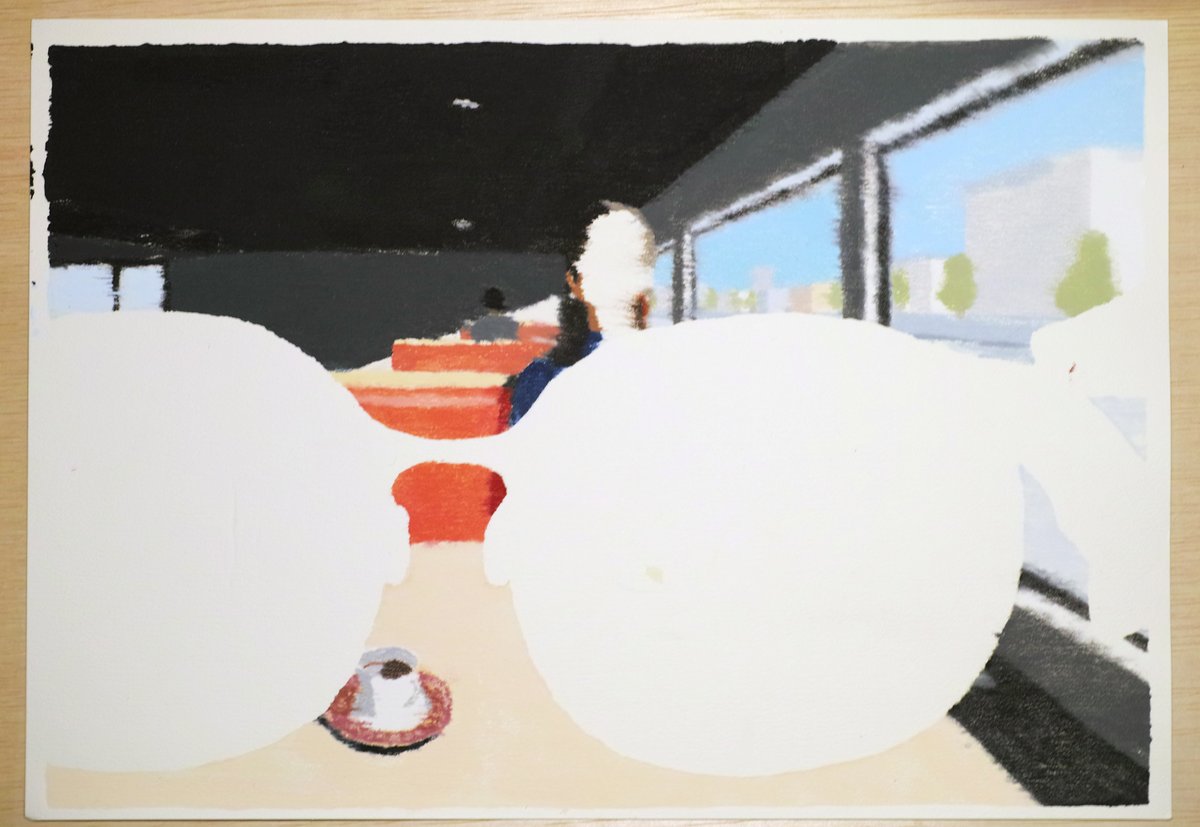

こうしてできたのがこの絵です。

木版画の中でも王道ではない手法と、デジタルの合わせ技によって、なんと呼べばいいのか分からない絵になりました。

色々試してみましたが、ぼやけ具合のコントロールがとても難しかったです。

絵の具の粘度、量、板の木目、紙の湿り具合など気を付けるべき要素が沢山あります。

中でも板の木目については全く考慮していませんでした。

考えなしに木目が深い板を使ってしまったので、木目である横方向のブラーが目立っています。

反省点は色々ありますが、得た経験は次にも活かせそうなので良しとします。

雑記

最近noteもSNSも全然更新してませんでした。

深い理由は特になく書くことがなかっただけです。

世の中の流れがどんどん暗い方にいくので、厭世的な気持ちが募っていたということもあります。

まあそれでもなんとかやってくしかないよね。