新田義貞渡渉伝説地 風景印と記念碑

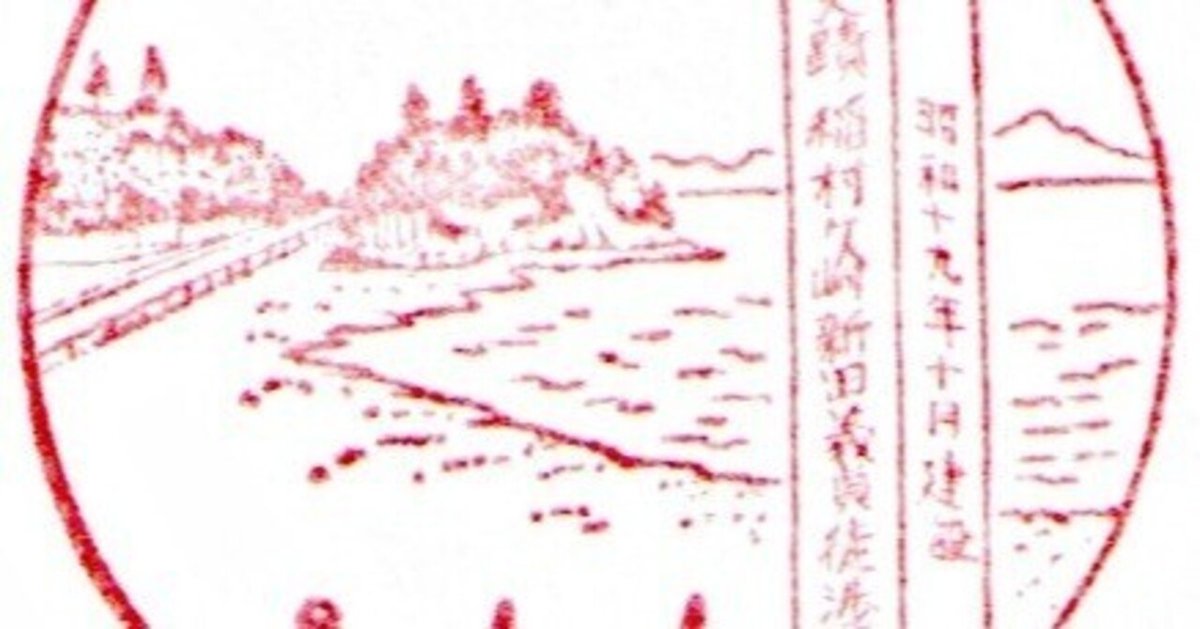

神奈川県鎌倉市にある鎌倉稲村ガ崎郵便局の風景印には「新田義貞渡渉伝説地」と書かれた碑が描かれています。

新田義貞(1301-1338)

新田義貞は、足利尊氏(1305-1358)と共に1333年(元弘3年)の鎌倉幕府の滅亡に関わった武士です。後醍醐天皇(1288-1339)とその皇子であった護良 親王(1308-1335)が幕府に不満を持つ武士を糾合して討幕を進め、その中心として活躍しました。

足利尊氏も討幕に呼応して京都で六波羅探題を攻め落としたのですが、鎌倉幕府を直接滅ぼしたのは新田義貞でした。

上野国で1333年(元弘3年)5月8日に挙兵した新田義貞は、16日には分倍河原(府中市)の戦いで幕府軍に勝利した後鎌倉に進みましたが、鎌倉は南を海、他を山で囲まれた要塞で、陸路では切通しという山道での戦闘で苦戦します。

極楽寺の切通しで負けた新田の軍勢は海岸の稲村ヶ崎まで出たところで、新田義貞が剣城を海に刺すと潮が引いて海岸を歩けるようになり、そこから鎌倉に入り北条氏を攻め滅ぼしたという伝説があり、これが「渡渉伝説」です。

実際には干潮のタイミングを見計らって、さらに風向きが陸風となり北条の船が海岸に近づけなかったことも新田の進軍を助けたようです。

こうして、5月21日に由比ヶ浜を進軍した新田の軍勢は鎌倉に入り火を放ちます。5月22日には第14代執権北条高時(1303-1333)が東勝寺で自刃。鎌倉幕府は滅亡しました。

新田義貞は後醍醐天皇による建武の新政においては政権で高い地位を得ますが、この政権に不服だった足利尊氏に最後は滅ぼされ、1338年に征夷大将軍となった足利尊氏による幕府政治が始まりました。

この石碑は「国の史跡」として1934年(昭和9年)に指定されています。新田義貞は天皇中心の政権を支えた忠臣として、明治から終戦前までの評価が高い武士でした。新田義貞の軍功を示す場所が史跡となっているのはそのせいでしょう。

記念碑の地図

海沿いの国道134号線脇「鎌倉海浜公園」にあります。最寄駅は江ノ島電鉄「稲村ヶ崎」駅です。

碑文

史跡 稲村ヶ崎新田義貞渡渉傳説地

稲村ヶ崎郵便局

風景印は郵便局で押してもらえる絵入りの特別な消印で、色は赤茶色です。郵便窓口に「風景印を押して出してください」とお願いすれば、差し出す手紙やはがきに押してもらえます。また、63円以上の切手を貼ったカードなどに押してもらえます。その場合、差し出さずに持ち帰ることができます。

風景印は1984年(昭和59年) 10月1日から使用開始されたものです。郵便窓口は平日のみの営業です。