特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続方法(東京都:2024年)

はじめに

難病になってしまった方、もしくはそのご親族の方、初めまして!

柴と申します。2022年より難病患者をしております。

こちらの記事では東京都の「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続き方法」についてまとめてみました。

・初回発行時は家族がやってくれた、家族も役所の方や病院のケアワーカーさんに言われるがままやっていたのでよく判っていない

・自分で申請するのは初めてで、申請不備があると困ったことになりそうで不安

という方の少しでもお役に立てれば良いなと思います。

私がそうだったので…。

※自分が来年以降申請する時のための備忘録も兼ねていますので、読みづらい箇所がありましたらすみません。

※私が提出した書類については書類の末尾に『🌟』つけてあります。

※文中の書類写真は室内で特に撮影環境など整備せず撮ったものなので、人物の影が激しく写っておりますがスルーしていただけますと幸いです。

それでは、以下、よろしくお願いいたします!

1.申請者(罹患者)の状況(前提)

本人の収入状況・家族状況によって、申請する書類が異なります。

私は、

・家族:扶養する子どもあり(18歳未満、義務教育を修了していない幼児)

・収入:自分自身にあり

・年金:受給していない

・障碍者年金:受給していない

・生活保護:受給していない

・マイナカード:取得済み、難病治療の病院ではマイナ保険証利用済み

…です。

なので、この記事、状況が違うな…という方のお役にはもしかしたらあまり役に立てないかもです。その場合はごめんなさい。

2.申請書類が届いてからすべきこと(概要)

(1).申請受付期間を確認する…申請書が届いた日orその翌日

(2).「②臨床調査個人票」の作成を通院先の病院に依頼する…可能な限り早く

(3).必要書類を確認し、記入・Copy(複写)し、作成する

(4).提出する(可能ならば窓口)

です。それぞれ、以下「3.実施内容及びその期間」で詳しく記載しますが、特に(2)にご注意ください。

多分、勤め人にとっては一番時間がかかる書類作成で、申請期間考えると結構タイトではないかと思いますので、出来るだけ早く行うことをお勧めします。

私は、更新申請の初回、「②臨床調査個人票」の作成依頼をするのを失念していて、申請書類が届いてから3週間後に気づいたため、、、ものすごく慌てましたし、結果、家族に直接代理申請に行ってもらうことになりました…。

3.実施内容及びその期間

本題です。それぞれ記載していきます。

(1).申請受付期間を確認する(申請書が届いた日orその翌日)

受給者証の更新期間は約二か月です。

この期間内、受付期限日までに申請書・必要書類を一式そろえて提出する必要があります(※1)。

ちなみに2024年は以下のようなスケジュールでした。

受給者証の有効期限 受付開始日 受付期限

令和6年11月30日 令和6年7月1日(月) 令和6年8月30日(金)

令和6年12月31日 令和6年8月1日(木) 令和6年9月27日(金)

私は有効期限が11月30日(上段)だったのですが、更新関連の書類が郵送で届いたのは7月18日でした。受付開始から2週間過ぎとる。

これには理由があって、更新書類の準備に時間かかり送付が遅延したようです。以下のような紙が入っておりました。

役所にも事情はありますし、遅れた分とほぼほぼ同じ期間を延長してくれてはいますが、自分の為にも可能な限り早く出した方が良いと個人的には考えます。

その為、封筒が届いた日に、即、期限を確認したほうが良いと思います。

(2).『②臨床調査個人票』の作成を通院先の病院に依頼する(可能な限り早く)

これは滅茶苦茶重要です。申請書類作成の中で一番重要かもしれない。

なぜなら病院で書類を作成してもらうのにかなり時間がかかる可能性があるからです。

私が現在通院している病院は、急性期対応の大型の病院(※2)で、臨床数も多いようです。

そのためか、書類作成のリードタイムは「2週間が目安です。」とのことでした。

繁忙期はその限りではない(もっと時間がかかる)&通常郵便が土日配達しなくなった(発送⇒到着に時間がかかるようになった)ことも鑑みると、極力早くに作成依頼を行うに越したことはないかなと思います。

なにより、2ヵ月の中の2週間って結構ボリューム大きくありませんか?…です。

ちなみに書類を作成するのにはお金がかかり、この金額は自己負担となります。年末調整:医療費控除の対象外です。

(3).必要書類を確認し、記入・Copy(複写)し、作成する

それでは提出書類ごとに見ていきます。東京都の例です。

東京都では合計16種類もありますが、私が提出したものは6種類(🌟)のみでした。

東京都の書類は以下の3種類に大別されます。

【申請者、全ての方が提出する書類】(①~③)

【該当する方のみ提出する書類】(④~⑬)

【申請時、窓口で提示する物】(⑭~⑯)

です。

①特定医療費支給認定申請書(同封の書類):★全員必須🌟

この書類です。必要情報を記載していきましょう。

記入にそんなに悩むことはないかと思います(多分)。

(個人情報及び数字のコードが予め印字されていたので白塗りで消しています)

②臨床調査個人票(同封の書類):★全員必須🌟

前述の医師に書いていただく診断書、です。

通っている病院に行って作成してもらいましょう。

※この書類について書きたかったことは「(2).『②臨床調査個人票』の作成を通院先の病院に依頼する(可能な限り早く)」にすべて記載しています

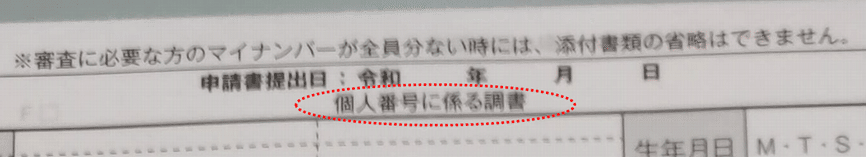

③個人番号に係る調書(同封の書類):★全員必須🌟

この書類です。

この書類だけ、書類の上部に表題(個人番号に係る~)がとても小さくかかれているせいか、判り辛いんですよね。。。。

個人番号での情報連携を希望する/しないは個人の自由かと思いますが、この書類で情報連携を「希望」としておくと、後の「⑦世帯の所得を確認するための書類」を提出しなくて良くなります。

私は希望にしています。マイナ保険証使ってますしね。

希望の場合は、自分と自分が加入している医療保険に加入している家族全員の個人番号を記載する必要があります。

ただし「令和6年1月1日時点で義務教育を修了していない子については記載不要」です。

※この子に関する注意書きだけ、なぜか別ページの記入例に記載されているので、、、私は2回目の提出時に見落として子どもの個人番号を記載し、役所で取り消し線&押印訂正しました…

④住民票

私は以下の提出要件に該当しなかったので提出していません。

ア.国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度者

イ.会社の健康保険などに加入していても住所または氏名に変更がある

⑤健康保険証の写し🌟

提出必要です。自分および子どもの健康保険証のコピー(裏面も)を取り、提出しました。

これの提出が今年(2024年)は必要だったこと考えると、、、マイナ保険証が原則必須となる2025年以降はどうなるんでしょうね。

…この記事、全く役に立たなくなるかもですね(笑)。

⑥保険者からの情報提供にかかる同意書(同封の書類)

私は会社の健康保険組合に加入しているので提出していません。

ご案内(記入の手引き)には色々書いてますが、国民健康保険加入者は提出必須なように読めます。

⑦世帯の所得を確認するための書類

③で個人番号(マイナンバー)による情報連携を希望している場合は提出不要です。

提出必要な場合は以下をもっていく必要があります。

1.住民税課税(非課税)証明書(令和6年度分…提出年度分)

2.給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書の写し(提出年度分)

3.住民税の税額決定通知書(普通徴収の方)の写し(提出年度分)

勤め人の方なら、毎年6月ごろにお住いの市町村区から届く2または3(横長の紙)が用意しやすいのではないかと思います。

”写し” なので、原本ではなくコピーしたものをもっていくようにしてください。

私はいると思って用意していったのですが、窓口で「③出されるなら不要ですよ😊」と言われて持って帰ってきました…(笑)。

⑧公的年金等の収入等に係る申出書(同封の書類)🌟

非課税世帯の方は提出する必要がある書類です。

が、、、課税世帯であっても③を出して⑦の提出を省略する人は提出する必要があります。

なので、私は提出しました。この書類です。

課税世帯であっても③を出して⑦の提出を省略する人の場合は、3にチェックを入れ、アに〇をつけ、一番下の署名欄に署名をして提出します。

支給認定基準世帯員がすべて住民税非課税の方は自分が該当する1・2・3のいずれかにチェックを入れます。2の場合は給付されている給付金・年金・手当にチェックを入れて、一番下の署名欄に署名をして提出します。

タイトルが「公的年金等の収入等に係る」なので、課税世帯の方は一瞬出さなくてもいいと思ってしまいますよね。。。

私も準備していかず、窓口で「出してください🙂」と言われて慌ててチェック&署名して出しました…。

⑨生活保護受給証明書

私は提出要件に該当しなかったので提出していません。

生活保護受給されている方が提出されるようです。

③で情報連携を希望する方は提出不要のようですね。

⑩指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類🌟

提出必要です。

これは、難病で病院に掛かった時や薬局で薬を処方してもらった時に、医療証と一緒に提出し、金額記載してもらう「自己負担上限限度額管理表」の写し(コピーしたもの)を提出してください。

申請書を書いている前月から1年分のコピーを提出しましょう。

ex.2024年8月に申請書を作成しているならば、

2023年6月~2024年7月のコピーを提出する

自分がどの区分(軽傷且つ長期/高額且つ長期)に該当するのかは以下で判断されます。(※3:東京都の場合)

○「軽症高額」とは、月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える月が「提出する自己負担上限限度額管理表12カ月分の中」3回以上ある者

○「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額(10割)が5万円以上を超える月が「提出する自己負担上限限度額管理表12カ月分の中」で6回以上ある者

ここでのポイントは、金額の基準になるのは、自分が窓口で支払った金額ではなく、医療費総額(10割)の方だということです。

コピーしたものををホッチキス止めする際に、同封の表紙を付け、表紙にはかかった金額によって申請の区分マークを付けます。…表紙の写真ですが、記入前の写真撮り忘れていた&とうの昔に提出済なので、なくてすみません。。。

⑪小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(申請日時点で有効なもの)

私は提出要件に該当しなかったので提出していません。

自分自身が小児慢性特定疾病医療受給者証で医療費助成を受けている場合、自分と同じ健康保険加入している家族の中で、小児慢性特定疾病医療受給者証で医療費助成を受けている場合に提出が必要なようです。

⑫世帯員の特定医療費(指定難病)受給者証の写し(申請日時点で有効なもの)

私は提出要件に該当しなかったので提出していません。

自分と同じ健康保険加入している家族の中で、特定医療費(指定難病)受給者証で医療費助成を受けている人がいる場合は、その方の特定医療費(指定難病)受給者証のコピーも提出が必要なようです。

うちはそうではないので提出していないのですが、例えばご夫婦で指定難病で特定医療費(指定難病)受給者証をもらっている場合、相互に(クロスで)コピーを提出しあう必要があるってことなんでしょうかね。。。

⑬委任状(同封の書類)

/⑭身元確認に必要な物

/⑮個人番号の確認に必要な物

/⑯法定代理人であることを証明する書類

⑬~⑯は患者本人(自分)以外が役所窓口に提出に行く場合に必要なものになります。

よって、自分で役所窓口に出しに行く場合は不要です。

郵送提出の場合も不要になるかと思います。

⑭・⑮については、個人番号カード(マイナンバーカード)1枚あれば大丈夫です。

⑭の証明書類には他にも運転免許証やパスポート、といったおなじみの身分証明の書類がそろっていますが、どうせ⑮でマイナンバーカードチェックされるので、マイナンバーカード持って行った方が良いと思います。

(⑮は「通知カード(例外あり)/個人番号が記載された住民票の写し/個人番号が記載された住民票記載事項証明書」のいずれかでも代用できるようですが、それらは⑭での使用時には二つ提示が必要な書類の一つにしかならないようなのでマイナンバーカード持って行った方が無難だと思います)

⑯は夫に代理申請に行ってもらった時にも必要ありませんでした。

該当する場合は、戸籍謄本/後見に関する登記事項証明書/裁判所が決定した旨が確認できる書類、のいずれかを提示する必要があるようです。

(4).申請する(可能ならば自分自身で窓口で提出)

記入済みの『②臨床調査個人票』が病院から送られてきて、一式揃ったらいよいよ申請です。

私は初回更新時は必要書類がそろっているか不安があったので、記入する書類は必要ないかも…と思うものにもすべて記入し、夫に役所の窓口まで持って行ってもらいました。(体調悪かったので…)

2回目の更新だった今年は、当初は仕事の都合上、夫にまたお願いしようかな…と思ったのですが、ちょうど更新期間に午前・午後とも通院だけど、役所が開いている時間には終わる日があったので、自分で役所窓口に提出に行ってみました。

結果、窓口で提出書類が全て揃っているかをチェックしてもらえ、この書類はこっちがあれば不要、ここの記入が漏れている、ここの記載は要らない…などなど教えてもらえたので、自分で行ってとてもよかったです。

体調がすぐれないなら、家族に代理で持って行ってもらうのはありだと思いますが、叶うなら自分で行くと理解が深まってよいのではないかな、と個人的には思います。

専門家にチェックしてもらった上での提出なので、安心感もすごくありますしね。

郵送の申請についてですが、これは提出内容が固定化してきてならありだと思います。が、申請内容が変わってくる境目の時期は窓口に行った方が良いのではないでしょうか。

私は多分ですが、来年(マイナ保険証切替)と、定年退職タイミング、雇用延長(するのかな?)が終わり、年金のみになるタイミング、かその翌年あたりには役所に行くことのかなと思っています。

4.2024年度の医療証申請:スケジュール

2024年度の医療証申請で何時頃何をしたかを参考までに記載します。

申請用紙到着:7月18日(木)

『②臨床調査個人票』の作成を通院先の病院に依頼:7月19日(金)

その他書類の記載、コピー取得など:7月20日(土)~8月6日(火)

『②臨床調査個人票』が返送されてくる:7月31日(水)

役所に書類提出:8月7日(水)

更新された医療証が届く:10月に入って届きました。

5.さいごに

難病になって、体はしんどいことが多いのに、医療を受けるにも難解&煩雑な申請が必要で、面倒くさいこと、この上ないですよね。

でも、昔だったら死んでいた病気でしょうし、医療制度がしっかりしているおかげで、金額負担がすっっっごく減額されるのは、とてもとてもありがたいことだと私は思います。

ネガネガしていてもしゃーないです。

今いる場所で、今できることを頑張って、頑張って生きましょうね!

こんな長い記事、ここまで御目通しくださいましてありがとうございました!

補足事項(文中※)

※1:期間後に出しても受給者証は受給できます。ただし、受給者証の有効期限が切れて、新しいものが届くまでの間は、上限限度額の指定がないので、高額な医療費を自分で払う必要があります。

既存の医療証の有効期限が切れた後、新しい医療証の有効期限開始までの間(狭間の間)に支払った分は払い戻しされないようですし、有効期限に隙間を発生させないように申請できたとしても、新しい医療費が発行されるまでには通常3か月かかるようです。

その発行までの月数の医療費は、払い戻し手続きを行えば返ってくるとは思いますが、、、その手続きを行うの、面倒くさくないですか…?

なので、基本的には期間内に出した方が良いです。払い戻しし貰えるケースであっても、払い戻し手続きをする、という事は、役所の人にも無駄な手間掛ける事になりますしね。

※2:アメリカの国際ニュース週刊誌「Newsweek」が公開した、世界の良い病院ランキングにも掲載されていたよう。実際どれくらい良い(すごい)のかは一患者にはよくわからないけど、必要十分な事はして戴いていると思います。

※3:この「軽症かつ高額」「高額且つ長期」については、手引きにわざわざ「(1)本取扱いは、あくまでも東京都の難病医療費助成制度に係るものです」と補足として記載されているので、他の県の方は手引きをきちんと読んで申請ください。

※4:申請内容に間違いがあった場合、連絡があって修正して再提出となります。

私は初年度の新規申請では医師の診断書に不足があり、再度病院で書類作成してもらって提出しました。

その時、医療証貰える時期が遅れるのかな…と不安になったので、極力申請ミスによる再提出は避けたいなと思っています。