RGB の理解と活用

色調整するのに HSV( H 色相 S 彩度 V 明度 )で調整する

ことが多かったですが、RGB( Red Green Blue )が役立つ場合も

あるため、RGB について調べてみました。

個人的に考えたことですので、1つの参考程度にご覧いただければ幸いです。記事で使用しているソフトは、Aseprite というドット絵用ソフトです。

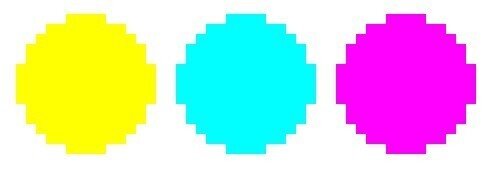

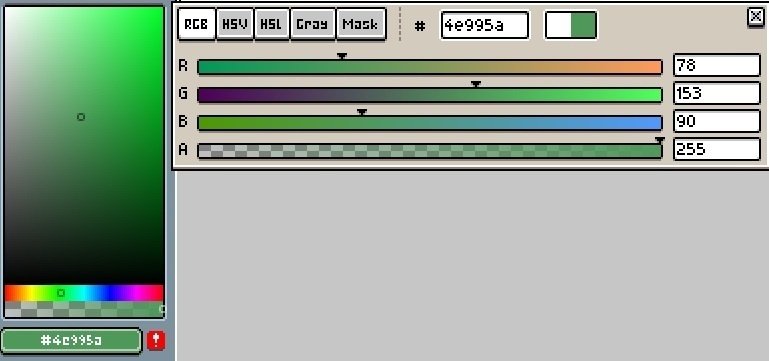

Aseprite のカラーピッカーの下にある色表示の所をクリックすると

RGB などで色が調整できるバーが表示されます。

A はアルファチャンネルのことで透明度を表します。

通常 A は 最大値 255 になってますが、数値が 0 に近づくにつれ透明度が増していき、A が 0 で RGB がすべて 0 の場合は透明になり

A が 0 で RGB が全て 0 でなければグレースケール(無彩色)になります。

A 255 で RGB が全て 0 の場合はブラックで

A 255 で RGB が全て 255 はホワイトです。

あとは RGB の数値によって様々な色になります。

RGB の理解

R G B をそれぞれ動かすと、どのような影響があるか、少し知っておきましょう。

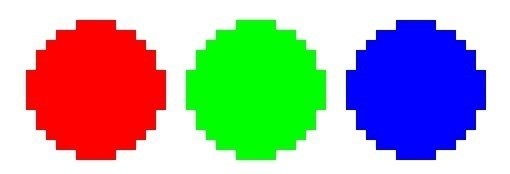

RGB( 255, 0 , 0 )はレッド

RGB( 0, 255, 0 )はグリーンではなくライム

RGB( 0, 0, 255 )はブルーです。

RGB( 255, 255, 0 )がイエロー

RGB( 0, 255, 255 )がシアン

RGB( 255, 0, 255 )がマゼンタです。

RGB( 255, 255, 0 )はレッドとライムの中間色のように思えますが

そうではなく、絵の具を混ぜ合わせて色を作る感覚と異なります。

RGB の数値を動かすと、色にどのような影響が及ぶか、カラーピッカーの

所を見ると分かります。

上図では分かりづらいですが、現在の色と現在の色相が小さい丸で表示

されており、RGB が変動すると小さい丸が動きます。

現在レッド ( 255, 0 , 0)で、R の数値を下げると、レッドの明度が下がるのが分かります。

R 255 はそのままで G の数値を上げていくと、レッドからオレンジ、オレンジからイエローに変わっていきます。色相の小さい丸が右方向に動くので

色相が変わっていくのが分かります。

R 255 はそのままで、B の数値を上げると、赤からマゼンタに色相が変化します。カラーピッカーの下部分にある色相バーで、小さい丸が左方向に動いていきます( G の数値を上げた場合と逆方向の色相になる )。

このような関係が分かりました。

RGBの活用

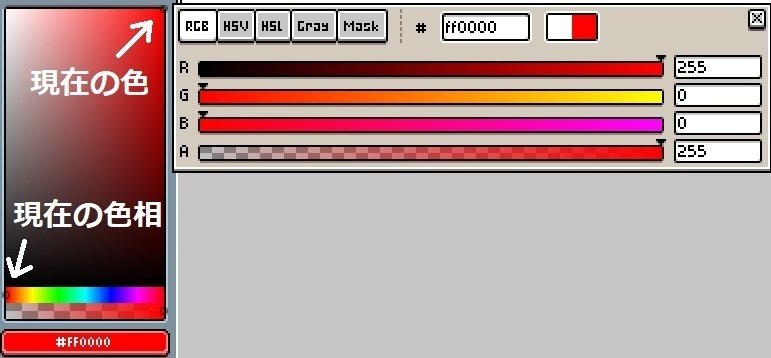

RGB( 255, 0, 255 )マゼンタ色です。

調整バーの色表示と、数値を変えることで分かることは

R の数値を下げると色相がブルーになっていく

G の数値を上げると 彩度が下がっていく

B の数値を下げると色相がレッドになっていく

そのようなことが分かります。

明度と彩度の調整は HSV の方でできるため、RGB は

色相を変化させたい時(目標色の色相に近づけたい時など)

色みを足したい時

などに活用できるでしょう。

RGB 変動による影響

RGB の数値を動かすことによる影響をもう少し見ていきましょう。

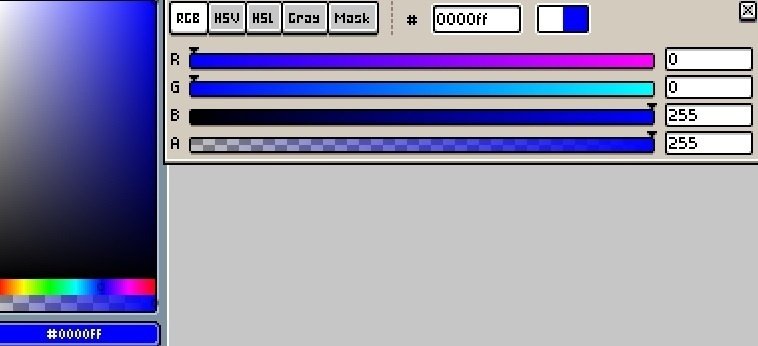

RGB( 0, 0, 255)ブルーです。

RGB の数値が全てどちらかの端にあるのはまれですが

上図では R と G を動かすと色相が変わり、B を動かすと明度が下がる

状況です。

RGB のどれか1つだけ動かす場合、上の状況では彩度を変えられません。

そのようなケースもあるということで。

※ HSV に切り替えれば、この状況で彩度を変えられます。

RGB の数値を任意に選んだ状況です。ほとんどの色はこのように RGB の

数値がバラバラです。

一般的なこのような状況で、RGB を動かすとどのような影響があるでしょうか。

1つはバーの色から分かるように、色相が変化します。

また、RGB の数値が全て端にある場合と異なり、数値を動かすと

色相・明度・彩度があっちこっちに変化します。

よって明度・彩度を調整するなら HSV の方で

繰り返しになりますが

色相を変化させたい時(目標色の色相に近づけたい時など)

色みを足したい時(もっと赤っぽくしたいなど)

は RGB を活用すると良いでしょう。

現時点ではこのような理解と活用になります。

新たに気づいたことがあった場合は、後日追記するかも知れません。

以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

参考ページ