北陸道11 福井宿→今庄宿

2024.09.04

1.福井宿

顔かけ石。

黒い小石で岩を叩いて顔をかけます。

こんこんと軽やかでいて力強い美しい音色、うまく文章で伝えられないのが残念、聴く価値がある音なので興味がある方は、是非とも叩きに行ってください。

毛谷黒龍神社。

ふり返って眺めたくなる位、いい神社でした。

もちの漢字が下に長〜〜〜く伸びてます。

もちもちさが伝わってきますね。

昨日から路面電車は1度も目にすることができませんでした。

どんなデザインなのでしょう?

今年の街道歩きの朝食、タイミング良く松屋があり、よくお世話になっており、早朝からお疲れさまと店員さんに心で叫んでます。

朝定食のメニューが豊富で毎度悩みますが、いつも牛小鉢に卵系を付けて力を付けます。

加賀国に入ってからよく目にする竹の塀。

プラスチック製の竹の塀はよく見るのですが、本物を使っている家は珍しいです。

盆踊りの櫓、九月なのですが踊る習慣がある様です。

山々に雨雲がかかっています。

こっちに来るのかなぁ…

真夏の街道歩きでは、暑さしのぎで降ってもらった方が楽に歩けます。

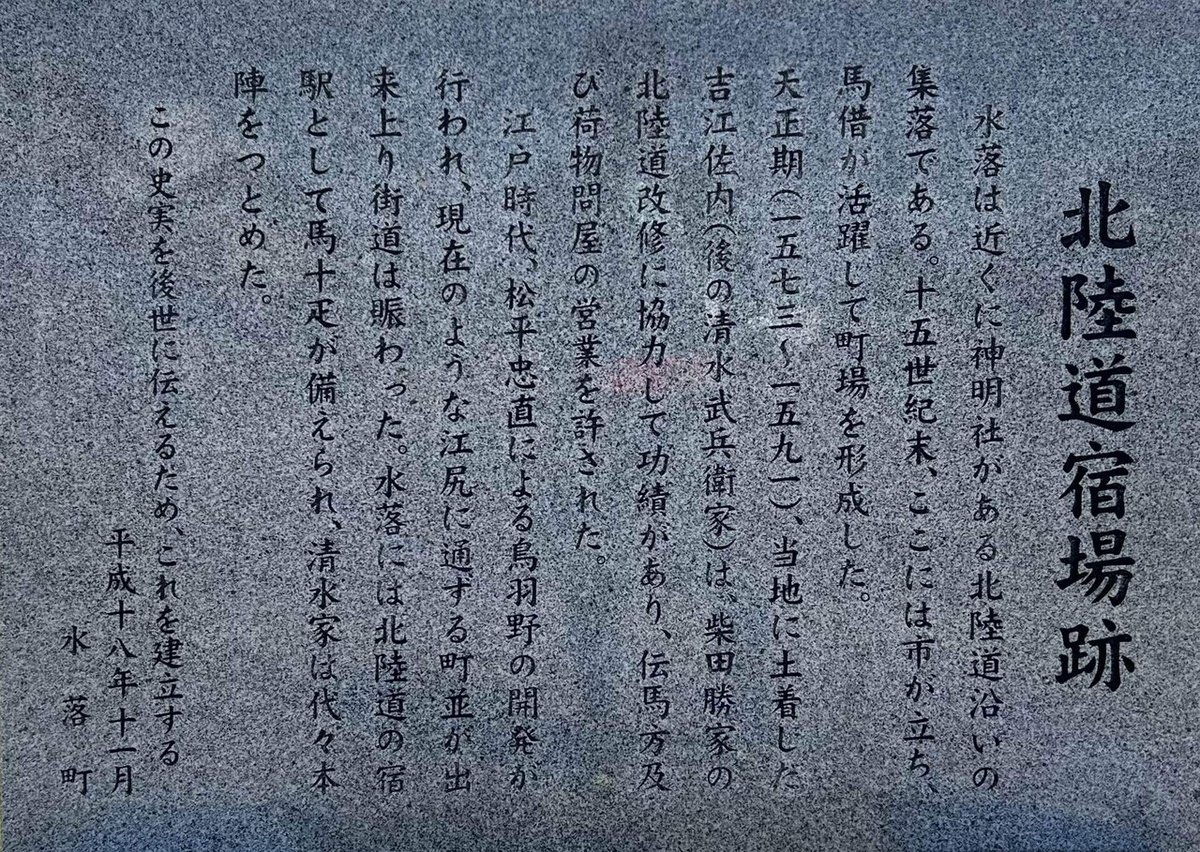

2.浅水宿

黒壁の蔵が増えてきました。この先ももっと増えるのでしょうか?

楽しみです。

稲荷神社。

苔が境内一面に絨毯の様に生えてます。どうやったらこのようになるのでしょうか。

苔の向こうを集団登校の子供たちが賑やかに通り過ぎていきます。

登校中の子どもたちの元気な姿は、平日の街道歩きの朝の風物詩です。

史跡ごとにふるさとかるた風の俳句が書かれてます。

面白かったのですが、たくさんありキリがないので全部は撮影してません。

三十八社町の地名標札。

珍しい地名で、名の由来は戦国時代まで三十八の神社があった説や、"産所八社"、"三座八社"が転訛した説など、諸説あるそうです。

3.鯖江宿

メガネマークの看板がお出迎え。

ニトリがメガネをかけているようですね。

街道を歩いていると、切妻屋根の旧家の壁に水と書かれている建物をよく目にします。

最初は雨乞いなどの意味かと思っていましたら、火事から家を守るためのおまじないでした。

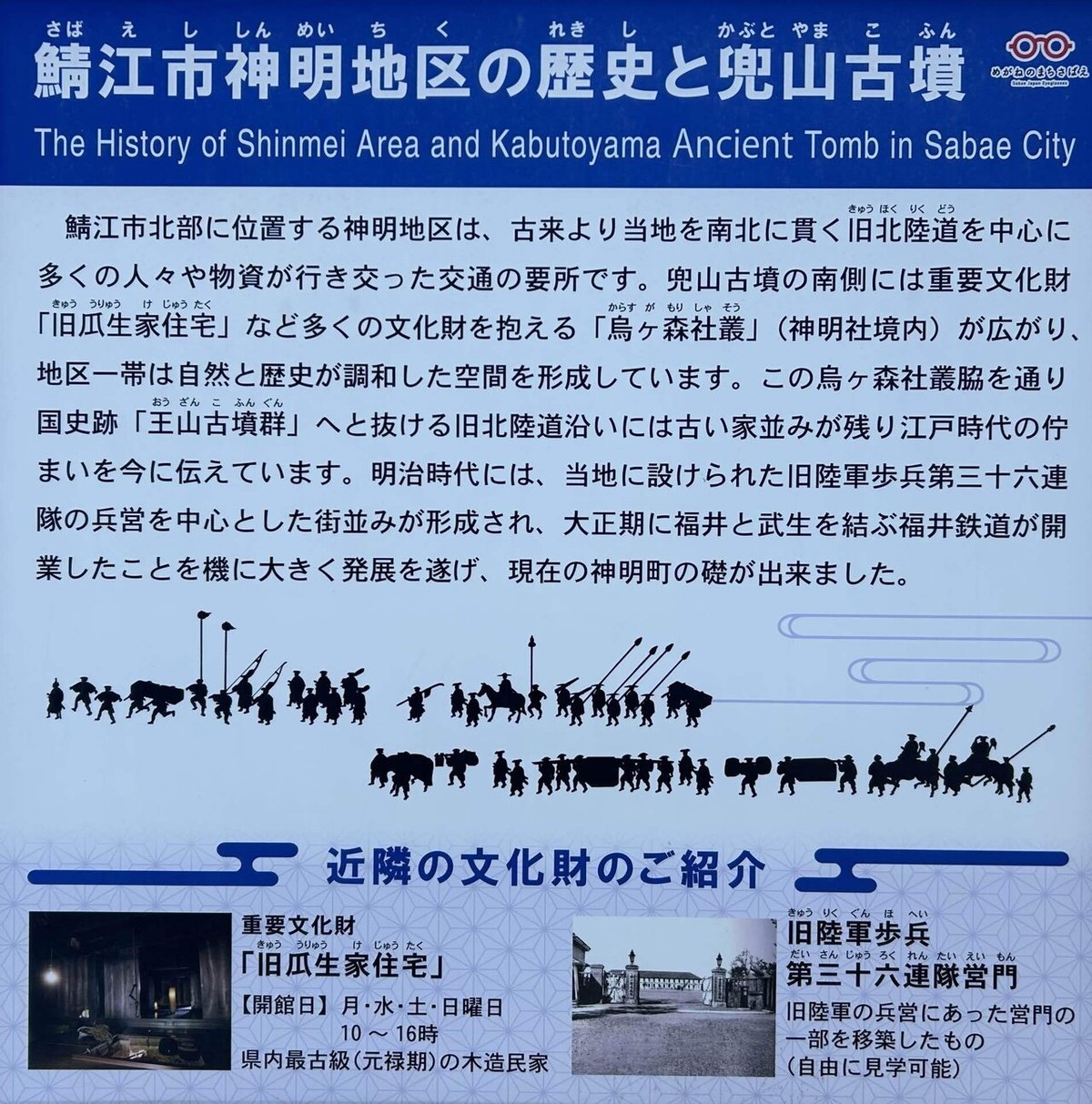

兜山古墳。

上に小さな祠が建っている古墳は何度か見ましたが、立派な社殿が建ってる古墳は初めて見ました。

べんがら色の家。

中山道でよく目にしたのですが、よく考えたら、あと少しで中山道に合流するのですね。

大好きな中山道の文化が、じわじわと感じられるようになってきました。

旧瓜生家住宅。

隣の神明社の宮司の自宅でしたが、現在は市が管理しています。

神明社周辺の森は、烏ヶ森社叢(からすがもりしゃそう)と呼ばれ、原生林に近い形で維持管理されています。

上の画像の丸い木の札、神社のお札だと思われます。

滋賀県が近づいたからか、飛び出し坊や風の看板が現れました。

木の電柱、結構な高さがあります。

どうして1本だけ残ってるんでしょうか?

福井鉄道福武線 高架橋。

この上を電車が通過すると、柵が一切ないので迫力がありそうです。

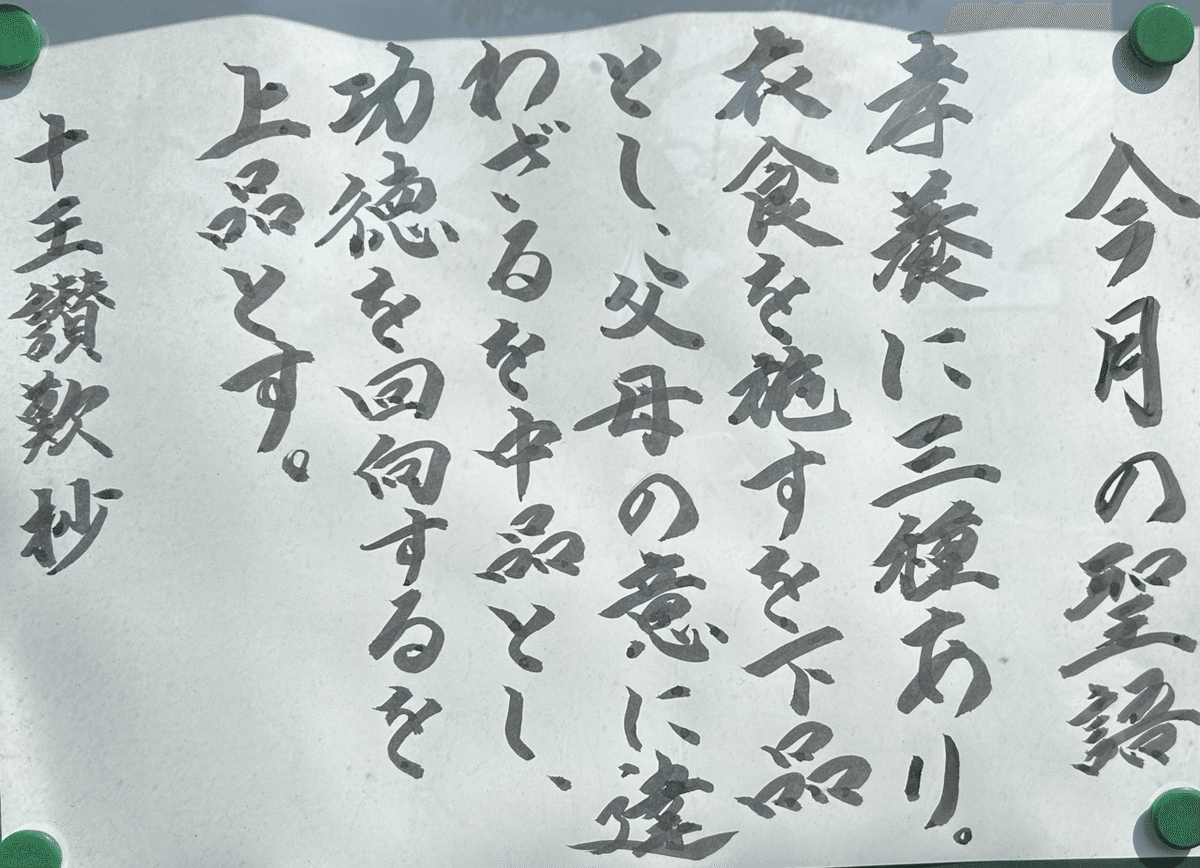

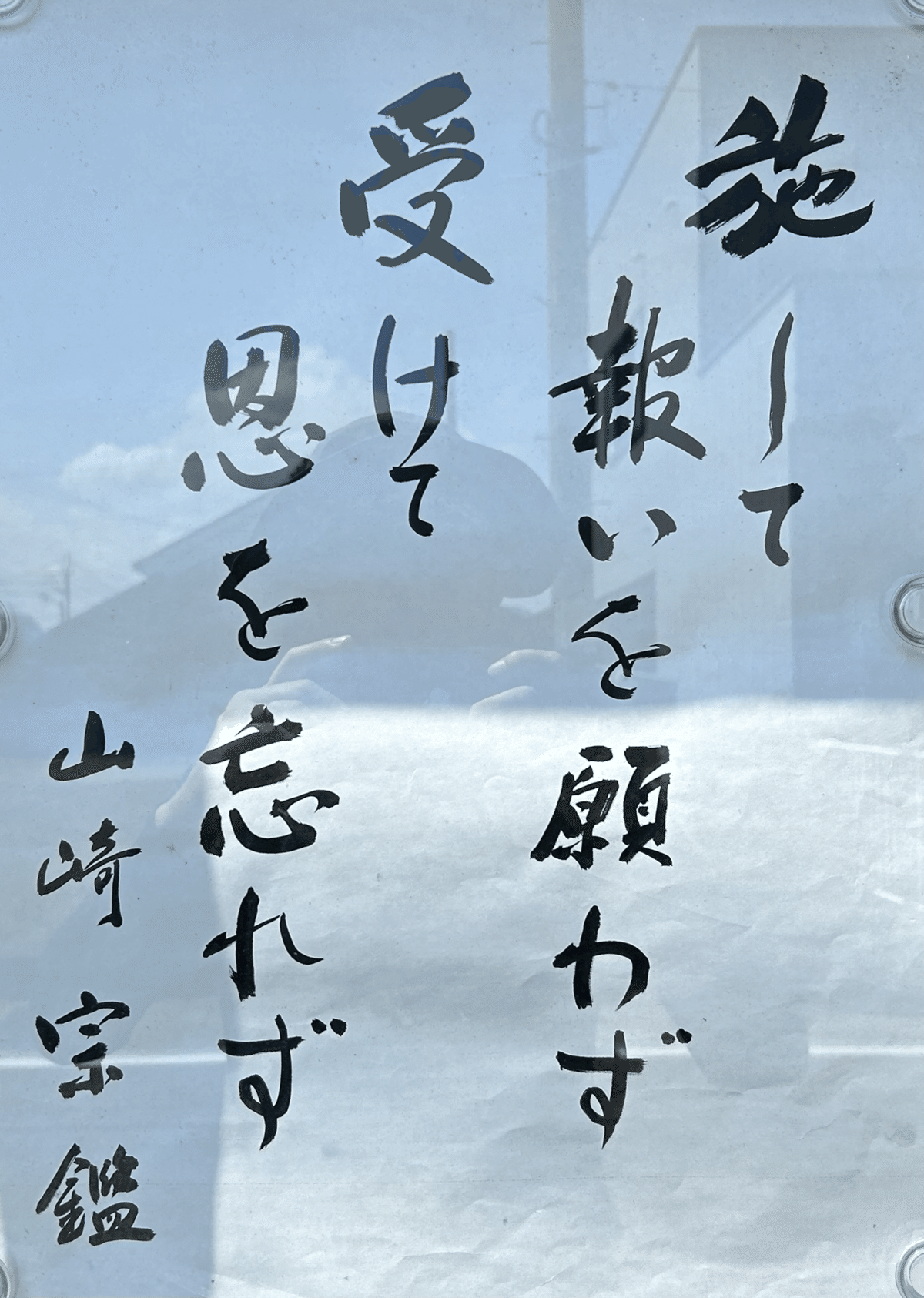

西光寺 本日の言葉。

此岸(しがん)とは、愛欲や憎悪に満ちた苦悩の世界。

彼岸とは煩悩の濁流を乗り越えた安らかな悟りの領域。

勉強になります。

眼鏡アート

福井県は、鯖江市と福井市を中心に、全国のメガネフレームの約95%を生産、圧倒的なシェアです。

4.上鯖江宿

白鬼女(しらきじょ)橋。

恐ろしい地名などの由来は、面白そうな説がありそうですが、橋の下を流れる日野川の旧名称が白鬼女川だったからだそうです。

サンドーム福井。

宗教団体の総本山かと思いました。

10,000人収容のホールは日本海側では最大級、名だたるアーティストがライブを行っています。

5.武生宿

福井鉄道福武線。

福井市内は路面電車でしたが、越前市に入ると、田園風景の中を長閑に走るローカル線に様変わりしています。

これは悩ましい暖簾です。

誘惑に負けてしまいそうで中を覗くことができませんでした。

またもや横の丸いお札がを発見。

神社のお札かと思っていたら、南無妙法蓮華と書かれていました。

見たことがない長さの長屋門、30~50mはありそうです。中は会社の工場のようになってました。

長屋門といえば、大山道の東京都港区赤坂を歩いていた時に、かつて江戸城の東廊八重洲大名小路にあった、幕府老中方屋敷の表門の一部が、再建され保存されていました。

説明文をよく読むと、往時は長さが120mもあったそうです。

気が遠くなる長さですね。

大山道を歩いた時の記録はこちら↓

北府駅。

木造の駅舎や車庫、機関車トーマスのような世界感です。

街の雰囲気が素晴らしいです。

北陸道を歩いてきた中で屈指の景観、泊まってみたい宿場町です。

民家や商店の軒先に、風車棚が置かれています。鈴もついている様で、風鈴の様な音が時々響いてきて、暑さがほんのり和らぎました。

ボルガライス。

武雄のご当地グルメのようです。

總社大神宮。

越前国における総社で、"おそんじゃさん"と呼ばれています。

寺町通り。

石畳が美しく、洒落た街灯があったりするので、夜に散歩をしてみたくなります。

蔵の辻。

商人の蔵が立ち並んでいた地区が、市街地開発で整備され、今では飲食店が集まっています。

商店街の裏側にある為道路に面しておらず、車社会とは一線を画した贅沢な空間が出来上がっています。

大きな看板が残る旧家。

蔵の辻地区を過ぎると、かつては商売をやっていた頃の看板が、大切に残されている家々が続きます。

お金をかけないとここまで綺麗に保存できないので、どうやりくりしているのか気になります。

ラーメン屋なのですが、座った席の前にソフトクリームの機械が2台並んでいます。そのうち女性客が1人でテイクアウトでソフトクリームを頼みに来ました。

出来上がった大きさを見て唖然、コーンの下からクリームの上まで、30cm位はあり、形が崩れない様に上に蓋の形をしたコーンをのせて器用に店から出ていきます。

金額は130円、調べてみるとオモウマい店という、私も時々見るゴールデンタイムに放送している人気番組で、暑い中ベトベトになりながら食べる人の姿を、1時間も放送されれたそうです。

食べたかったのですが、街道歩きでお腹を壊すと悲劇が起こりますので断念。

一里塚跡の説明看板に、江戸まで中山道経由で百二十八里と、気が遠くなる様な数字が書かれています。

明日歩く国道365号、通行注意とありますが、何に注意すれば良いのが気になります。

美しい石垣と竹垣がどこまでも続く屋敷がありました。

綺麗な一本杉、抜群の存在感です。

6.脇本宿

ハピラインふくい線。

北陸新幹線が開通し、JR北陸本線は県ごとに別々の会社になっています。

新潟県:えちごトキめき鉄道

富山県:あいの風とやま鉄道

石川県:IRいしかわ鉄道線

福井県:ハピラインふくい線

北陸新幹線開通で、敦賀以西が開通するまで当面は関西まで行きづらくなり、地元の足が分断され、移動時間が短縮された事でビジネス利用の宿泊人数が減り、若者が都市に流出してしまう、そんな負の一面も持ち合わせていると感じます。

トンネルしか道がなく、もはや街道なのかよくわからない道を歩いてます。

路上で遊ぶ子どもたち、ボールが横の水路に落ちては器用に足を伸ばして拾い、また落ちては拾う、同じ事を私が見た限り3回繰り返していました。

別の場所でやれば落ちないのに、そこでやる事に意義がある。

何処でも遊べる子どもたちは、遊びの天才ですね。

只今の時刻は17:35。

小さな山を一つ越えなければ、今夜の宿がある今庄宿にいけないのですが、道が見当たらず焦ってきます。

迷いウロウロ歩いていると、湯尾隧道という鉄道のトンネル跡に辿り着きました。街道ではありませんが、山道がないので良しとします。

ちょっと怖かったですが、トンネルを抜けて今庄宿に入ります

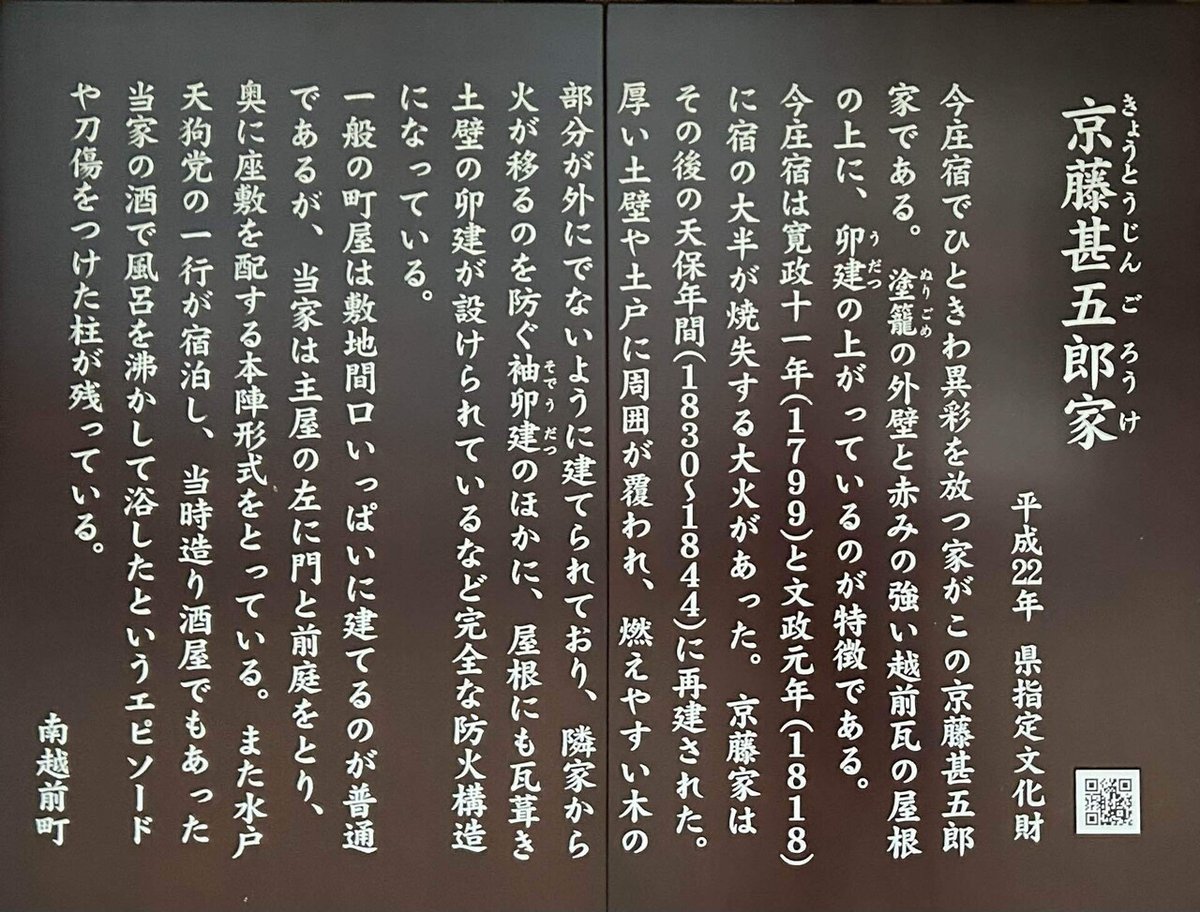

7.今庄宿

北陸道の行軍最後の宿泊地、木之本宿まで41kmの地名が出てきました。

心が躍り出します。

今庄宿、北陸道を歩いた中で一番宿場町らしい風景です。

明治天皇今庄行在所の看板を見ていたら、家の前で夕涼みしていた長老が、ここは本陣があった場所だったとか、明治天皇が拝んだ何かがあるとか、丁寧に説明してくださりました。

こんな時間に人が通らないと思うので、心配に思った家の人が見にきて、少し目を離したら長老の姿がいなくなってました。

宿に向かいます。

只今の時刻18:24。

灯りに照らされた今庄宿を歩き、路地裏を抜けて宿に向かいます。

この時間帯の街道と明け方の街道はひっそりとしており、街道を独り占めしている様な感覚で、一番好きなひとときです。

一品一品料理が出てきます。

どれも美味しく、その中で一番気になったのが上の画像左中央の茶飯。

もち米とうるち前に炒り大豆を混ぜ、番茶で炊いた伝統食。

奈良の東大寺、興福寺などで始まった”奈良茶めし”が由来です。

感動していたら、調理場でちょうど煎り大豆を仕込んでいたので、台ごと持ってきてその様子を見せてもらえました。

酔ってしまいおぼろげな記憶ですが締めは生素麺、太くてツルツルして美味しかったです。

ごちそうさまでした。