フィボナッチ数と音階

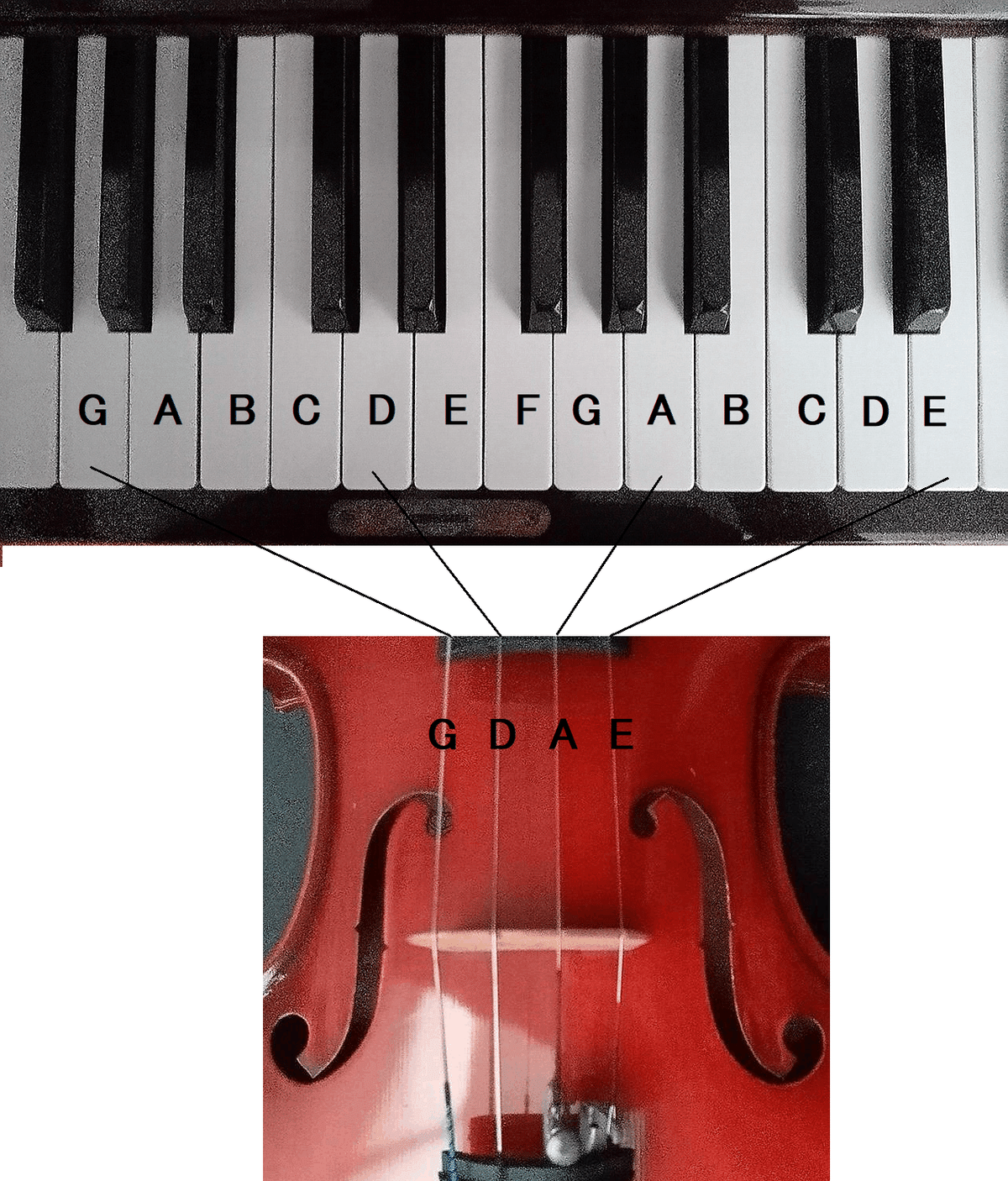

下図はピアノの鍵盤と音の呼び名です.白鍵だけで,ハ長調(C)が弾けます.黒鍵は半音ですが,E,Fの間と,B,Cの間はもともと半音なので黒鍵はありません.バイオリンの4つの弦は,それぞれG,D,A,E線と呼ばれ,4つの弦の音の間隔は,完全5度と言われます.

C D E F G A B C

ド レ ミファ ソ ラ シド

2つの音の間隔は度という単位で表現されます.自分自身との音の間隔は1度といいます.音の高さは音の振動数で決まります.バイオリンの4本の弦の音の間隔は,それぞれ完全5度と言いましたが,完全5度の2つの音の振動数比は3/2です.完全5度の間隔(GとD,DとA, AとEなど)には,必ず半音が1つ入ります(全音3つと半音1つ).6度の間隔には,半音が1つ挟まる(全音4つと半音1つ)長6度(例えば,CとA)の振動数比5/3と,半音が2つ挟まる(全音3つと半音2つ)短6度の(例えば,EとC)振動数比8/5があります.1オクターブは振動数比が倍になり,完全8度(全音5つと半音2つ)の振動数比2/1です.

CとFなどは完全4度(全音2つと半音1つ)の振動数比は4/3です(ただし,4はフィボナッチ数ではない).

一般に,振動数比が簡単な分数の2音は和音となり,人間の耳に気持ちよく聞こえると言います.C,D,E,F,G,A,B,Cの8つの音(1オクターブ)の中に,できるだけ音の振動数比が簡単(例えば,5/4,4/3,3/2,5/3,2/1)に

なるようにして音階を作るとると,自然音階となるらしいのです.

ここにはフィボナッチ数,1,2,3,5,8が,確かに現れますが,それ以外に4,9,10,15,・・・・・なども現れます.和音になる間隔ばかりではなく,色々な間隔が生じるのは仕方のないことです.例えば,Cに対してDの音(2度)は9/8とも10/9とも考えられるし,Bの音も,ある音に対して簡単な分数にすると別の音に対しは大きな比になりどこに決めて良いのか迷います.

実際には,ピアノの鍵盤で,何調の音階でも弾けるようにしたいので,1オクターブ内を全部等しい感覚の半音階で12に分ける平均律音階が発明されました.