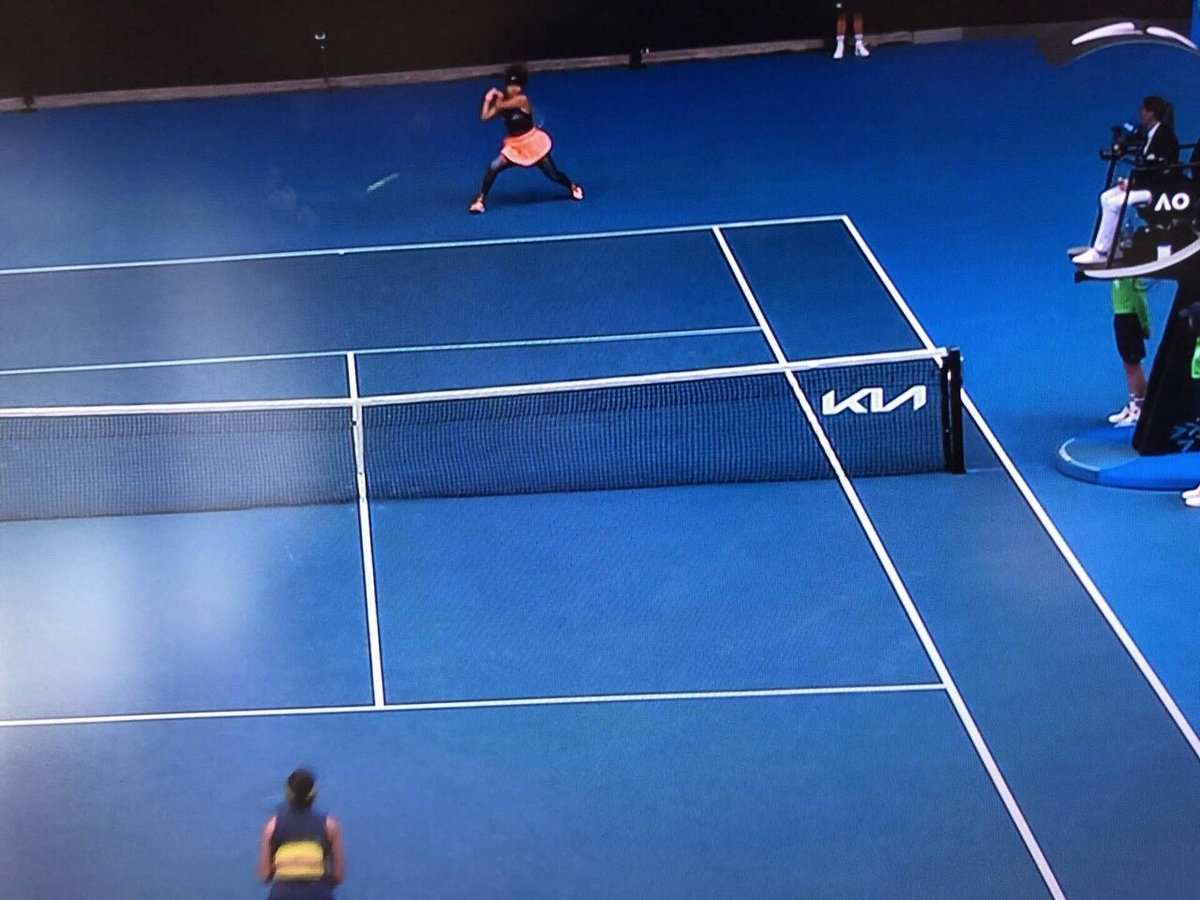

テクノロジーによる効率化で失われたもの 全豪テニスにて

今年の全豪テニスオープンでは、新型コロナウィルスの影響もあり、ラインズマンが自動センサーになっています。

こんにちは、稲本です。福岡でコミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしています。実はテニスを中学生の頃からやっていて、何気に全国大会なども行ったことのある僕です。よかったらスキやフォローをお願いします🙏

@sevenina

通常グランドスラムで試合が進むにつれてラインズマンは増える傾向にありだいたい、大きなコートで行われる場合は

・センターを見るラインズマン 2名

・両サイドを見るラインズマン 4名

・サービスラインを見るラインズマン 2名

・エンドラインを見るラインズマン 2名

の合計10名が必要です。

ちなみに、この10名は試合中に何回か入れ替わりますので、

実際はラインズマンとしてのべ30人以上の人が

1試合にかかってることになりますね。

※昔の話をすれば、ネットにも一人いました。

知ってました?なかなかの人数でしょ?

話を前に戻しますが、今回このラインズマンを自動センサーに変えています。いくつかの効果があるでしょうね。

✅ 人件費の削減

✅ 人を少なくすることでの感染リスクの削減

✅ センサーによる機械的な処理での正確性

などですかね?事実試合をテレビでみていると、なかなか見慣れない絵面になっておりますね。

アウトになったりすると、機械的な声(収録した男性女性の声)で「Out」とか「Fault」とかが流れています。先ほどみた試合だと「Out」が女性、「Fault」が男性でした。

以前から、チャレンジシステムというものがテニスにはあって、ラインズマンの判定に不服な場合、コンピュータ処理(コート内のセンサーやカメラによる解析)での判定に挑戦できるというルールがありました。

なので、このシステムがラインズマンの代わりになっているということですから、効率化や正確性という面からは「正しい判定」ができるようになったのが事実でしょう。

ただ・・・なんです。

今の機械的な「Out」や「Fault」という言葉、そのまま言えば「音声データ」にはやはり熱みたいなものがないなぁと感じます。どこまで行っても「音声データ」だと思いますね。

合理的です。効率的です。・・ではあるものの、何かそこに臨場感というか情緒的なものというか、人間味というかそういうのが今年の全豪オープンのテレビ放送から感じることができない。これがどうも失われたもののように思います。

声が裏返ったり、ミスしたり、男性女性だけではなく個性のある声が響くという状況がこれまで普通だったのですが、新しい普通によって、その辺りが失われたというのが、今回だけであってほしいなと思う次第です。

新型コロナウィルスはこういうものも僕らから今奪っているのでしょう。

少し寂しさも感じながら、全豪オープンを楽しんでいます。

いいなと思ったら応援しよう!