K一家と行く水族館フィールドワーク(2024/1/20/雨)

これまでフィールワークで5回水族館を訪れてきたが、小さな子どもと一緒に水族館をまわるのはこの日が初めてだった。他人としてすれ違うように子どもたちと関わるのと、一緒に過ごすのとでは見えてくる景色はまったく違うものとなった。

■この日の協力者について

▼フィールドワークに協力してくれた友人K家の家族

私の友人である父32歳=S、母32歳=M、息子4歳8か月=Aとして記載する

▼私と家族

私32歳=Y、妻31歳=H

※以下、話者はアルファベットで記載

※発話文中、言葉をはっきりと聞き取れなかった箇所は「~」と記載する

※言い回しで聞き取れなかった箇所は、推測されるおおよその意図から外れない範囲で補足している

※特に印象に残った発話や行動は太字で記載している

■フィールドワーク

9:58到着・駐車場合流

駐車場で友人K家の車を見つけ、車を隣に駐車する。Aは車の中で朝食を食べている様子。食べ終えるのを待って車を降り、K家のみんなと合流をする。

「おはよう」「今日はありがとう、よろしく」などと話す。挨拶をしてもAは目を合わせてくれない。そのままゆるりと、水族館へ向かってみんなで歩き出す。

M:「Aは今日は楽しみにしてて7時にはもう起きてたんですよ~」

Y:「ここまでどのくらいかかった?1時間はかからないくらい?」

S:「いや、30分くらいかな」

10:03入口を通過

入館するとともに、Aはそわそわし始める。

A:「ねー、どこに生き物がいるんー?」

答えを求めるわけでもなくAは駆け出す。あっという間に階段を駆け上がっていく。その後ろを3m離れたくらいの距離で自分もついていく、後ろから父Sもついてくる。母MとHはだいぶ後ろの方で案内版を見ている。

S:「案内どっかあるよね?」

Y:「そうね、下の方にあったね」

話している間にもAは階段を駆け上がっていく。

イルカプールへ

柵に手をかけるAに話しかけてみる。

Y:「あれ、イルカ?」

A:「うん、イルカ。いま登ってた。下に行ってみたい」

そう言うと、階段を下りていく(言葉と実行のラグが少ない)。

Y:「気を付けて。こけないようにね、下滑るから」

プール際にたどり着く。

イルカを前にして、じっとプールを見つめるAの姿を、後ろから撮影する。

M:「私も撮りたい」

Aはプールの奥の方を泳ぐイルカたちを指差して声に出して数えていく。

A:「1、2、3、、(Mの顔を振り向いて)すごいね」

S:「ねぇ、イルカって魚だと思う?(笑)」

Y:「え?」

何かニヤニヤしながら聞いてきたSの質問に答えようとすると、Aが動き出し、一同もそれに反応して自然に終話(おそらく家族とのエピソードが何かあったのだと想像する)。目の前まで近づいてくるイルカ。

A:「イルカはあたまに穴があってね、~。あ、あっちにもいた」

M:「何か食べた」

A:「なにたべた?」

M:「Aちゃん、ほかの魚みなくていいの?」

Mの声かけに反応してすぐにどこかへ駆け出すA。

『九州の近海』

A:「ねーこっちもみてみよ」

水槽を覗き込むA。

A:「これなんだ」

M:「アミメハギ」

A:「これなんだ」

S:「サラサエビ」

Sが博多湾についての解説板をじっと眺める。

AはSの手を取り言う

A:「こっちみよ」

A:「すごいおよぎの~。ねーこのお魚なに?」

大人一同、どこかに名前が書かれていないか探す。

A:「これなんだ」

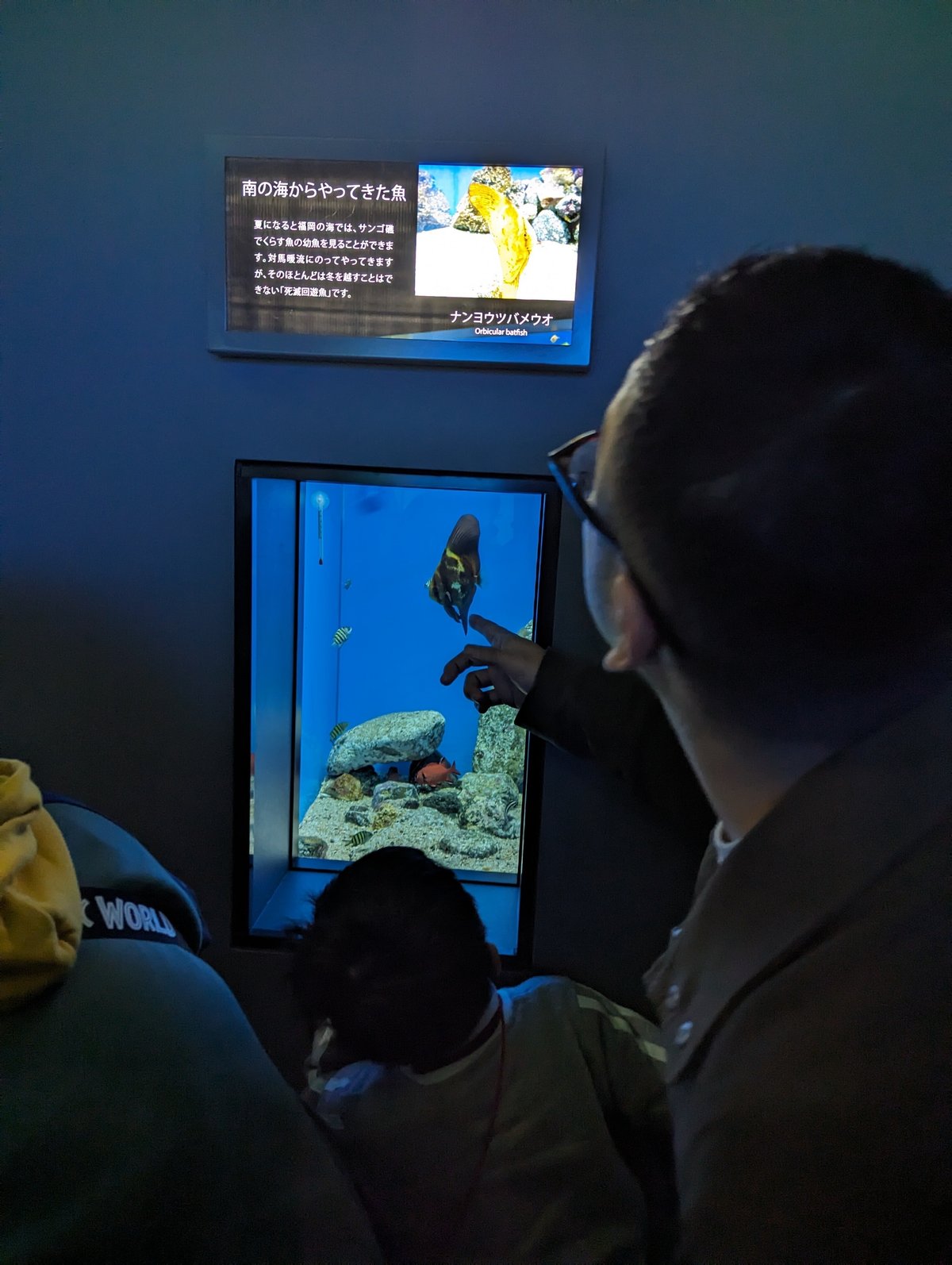

S:「ナンヨウツバメウオ」

A:「この魚は色変えられるんだよ。いま黒だけど、黄色に変えられるの」

S:「なるほどね、いま黒だけど変えられるんだ」

水槽にいるのは黒い魚だが、写真はたしかに黄色い。名前を「これなんだ」と聞いたあと、すぐにその場で自分に見える様子を描写して「この魚はね、~なんだよ」と大人に説明する様子は、この後も何度も見られた。

A:「これなにー」

S:「クエ」

A:「こんな魚しかいないのー? わぁーいっぱいいる。クエはね、砂のところで泳ぐの」

Mは、このコーナーの最初に看板が立っていた、スマホを魚にかざせば名前がわかるアプリ『LINNÉ LENS - かざすAI図鑑』をダウンロードして試してみている。SはMの方に寄ってくる。Aの方を見ると、Hが様子を見て先ほどと同じように解説を受けている。

SとMはエントランスホールで配られた海上保安庁のチラシを眺めている。Aは両親が目を離していてもあまり気にしていない様子。

A:「これなんだ?(と言って振り向く)」

H:「キナリムシって書いてある」

A:「さかなじゃない…?」

Y:「Aはさかな詳しいの?」

M:「たぶん見て思ったことをいってる(笑)」

M:「Aちゃん行こう。それさっき見たよ」

S:「こっちは?」

先ほどより大きい水槽前に移動。ここでAのテンションが急に高くなる。

A:「でかいよ。でかいよ。でかでかでかでかでかい。でかい。でかい」

反対の水槽に向かう。

A:「めっちゃでかい。でかいでかい。でかいでかいでかい」

水槽前のヘリに手をひっかけながら、ぴょんぴょんと動いている。

A:「うわーこれなんだろう!」

言葉で大きな驚きを表現したわりに、サッと次の水槽へ移動。そうしたかと思うと、同じ水槽に戻る。

A:「みて、このさかなはね〜」

名前を聞いて大人が答えたら、Aが生き物について説明する。その繰り返し。次はムツゴロウとシオマネキのコーナーへ。

A:「さわっちゃだめだから。カニにはさまれるから」

半円の水槽の向こう側から、MがAの写真を撮っている。

A:「なんか食べてるよ」

S:「なに食べてるの」

A:「あのね、(指差し)水の上の~」

壁面にある黒板風の展示では、ムツゴロウとハゼの大きさや模様などによる見分け方が紹介されているが、実際に判別するのは難しく、大人はそれぞれ頭を悩ませながら眺めている。

この水槽では壁面の裏側にも水槽がつながっているようだが、そちら側へ進むハゼがいる。

A:「そっちあぶない」

イカの水槽を見る。

A:「あ、エビだ」

カメの水槽へ。

近寄ってきたカメに対して、隣にいる他の子どもは大きなリアクションを見せているが、Aはじっとみてる。

A:「カメはね、車にひかれそうになったらね、あたまと手と足、甲羅にひっこめるんだよ」

Y:「危ないときは甲羅に引っ込められるんだね」

S:「アニメであるんだろうね(笑)」

タチウオの水槽。

S:「タチウオはね、〜」

Aはとくに興味を示さずスッと次の水槽へ歩き出す。

『九州水の森』

Y:「Aは今日絶好調だね」

M:「ねー。4歳になってこういうとこくるのはじめてで、知ってることをすごく出そう出そうとする」

Y:「説明してくれるよね」

M:「そう、おかしい(笑)」

A:「これなーにー?」

S:「バラタナゴ、お腹がバラみたいだね」

Aはスッと立ち去る。

S:「名前が知りたいだけ?(笑)」

A:「これなーにー」

Aはキャプションを順番に指差しながら、Sの答えを受けて次に進んでいく。水槽は見ていない。

S:「見なくていいの?(笑)」

隣にいる子どもが、ゲンゴロウの水槽を見て「おったおった」とはしゃぐ様子をAがちらっと横目で見る。

A:「(Sを向いて)これなーに?」

先日ここを訪れた際に、アオダイショウに大きなリアクションを見せていた子どものことを思い出し、Aを抱き上げて、アオダイショウのケージを見せてみる。ヘビには特に怖がるような反応も興味も示さない。

Aを降ろすとまた駆け出す。下階の骨格標本が見える休憩スペースで、骨に惹かれている様子。

A:「あれなに?」

Y:「クジラの骨みたいだね、マッコウクジラだって」

A:「みたい」

下に降りられる階段を探すが、直行できるルートは無さそう。

Y:「後でもいい?」

Aは首を横に振る。

とりあえず次の場所へと進み始める。

ブラックライトのトンネルを通過する。

S:「A光ってるよ」

A:「ほんとだ」

『九州の外洋』

A:「サメだ!サメだ。みてー、サメがいたよ」

スロープをかけ降りていく。サメのことはあらかじめ認識している様子。

ニュースの取材に来ているのか、大型のビデオカメラを持った制作会社っぽい人たちがいる。スロープを下って大水槽の足元に近づいていく。

Y:「あれなんか一緒に泳いでる」

コバンザメを指し示すも、Aは興味なし。

A:「サメ、サメばっかり」(実際にはサメ以外にも沢山の魚はいる)

また走り出して、次のイルカコーナーへ。

『九州のイルカ』

近くに大人たちがいなくても声を大きくして、Aは「これなーにみて」と呼びかけてくる。

A:「これイルカ?」

S:「これなんだろう、イルカかもしれない」

S:「スナメリっていうイルカだって」

Aはスナメリがイルカであることに釈然としない様子に見えた。そしてAは上の階へ向けて、階段を駆け上がる。

M:「A歩いていくよ」

Aのペースに付いていくと、身体が温まる。

『九州のクラゲ』

A:「クラゲはね、目がないけどね、つぶつぶで分かるんだよ。クラゲはね、〜色が変えられるんだよ」

Aいわく、クラゲの傘についた斑点がクラゲの目のようだ。私もクラゲの生態に詳しくないので、その通りなのかは分からない(説明を読めばよかった)。ここでもキャプションと実物の色の違いを踏まえて、「色が変えられる」と説明している。

ミズクラゲの赤ちゃんのコーナーでは、キャプションの写真は赤ちゃんではなく大人のクラゲ。

A:「(さっきと)一緒だよ」

Y:「赤ちゃんじゃない?」

アカクラゲのコーナーで一同が立ち止まる。

A:「これなに」

M:「アカクラゲ」

A:「光ってる。アカクラゲは絡まりやすいんだよ」

M:「離れられないのか」

S:「無理でしょ、一生。(絡まった二匹のアカクラゲの触手がほどけていく)あ、離れた」

次の水槽へ、

A:「これなーに」

S:「ユウレイクラゲ」

A:「ユウレイクラゲ、こわ」

とすぐ立ち去っていく。

(幽霊の存在は知っているのだろう)

A:「これなんだ」

Y:「なんだろう」

A:「(水槽の上の方を指差す)ほら上」

Y:「クモウツボ」

S:「あ、すごい。なんか棒が上から出てきた。エサやってるのか」

Aはそれに呼応して、もごもごと何かを話しているが聞き取れず。

次の水槽へ、

A:「ハリセンボン!」

S:「どこで知ったの?」

A:「魚屋さんでみたよ」

魚屋にハリセンボンはいるのだろうか。

A:「みてカクマレクマノミ」

S:「おー知ってるんだ」

A:「えさをたべてたよ」

はじめは「これなーに」と聞くだけで、大人の反応が鈍いのを見て、言葉に加えて指差しをして示すこともある。

10:55『九州の外洋』大水槽ショー「イワシタイム」

混雑の中では、AがSの手を握りに近づいていく。Sは途中からAを抱き抱える。

水槽前右手側、前から3列目くらいのカーペット上に横並びに座る。

A:「ぜんぜんはじまらない」

M:「見て(指差し)イワシがショーをするんだって」

Aが何かを言う。

M:「サメやエイはショーはしない」

A:「なんで」

Mの答えは聞き取れない。

A:「あの魚はね、下に顔があるんだよ」

二人は続けてシロワニについて何かを話している。

A:「魚のショーなんてでるもんか」

M:「Aのショーは?」

A:「でるもんか」

小さなエイが目の前に泳いでくる。

A:「あ、赤ちゃん」

M:「ほんとだ」

ショーのアナウンスが始まる。

A:「うるさい(少し大きな声で言う)」

M:「はじまったら小さい声にしようね。みんながいる場所だから」

その注意には素直に従ったように見える。

ショー『イワシタイム』が始まる。

A:「あんなにいっぱいいるよ」

そう言いながら、隣に座るMの足に手をかけてショーを見ている。

ショーを終えて歩き出す。スナメリプールの所まで流れに沿って進む。

MとSは、この後大水槽で先ほどチラシを配られた海上保安庁の模擬訓練が、行われるため、それを見るかどうか話し合っている。

A:「訓練?どこであるの」

M:「さっきのショーがあった水槽」

A:「やだやだやだ」

A:「ここさっきのとこよー」

バタバタと手足を動かす。

A:「ねーはやくーイルカ。はやくいこうよー」

以前通過した所のことははっきり覚えている。また、同じ所を見るのはあまり好きではない様子。

ヨダレカケの水槽を前に

A:「ねーこれなに」

S:「すごーい(頼まれるわけでもなくAを抱っこ)」

水槽の水面を下から眺めていたAの目線は、抱き抱えられることで水面より上になった。

SがAを降ろすもすぐに

A:「ねぇ抱っこ」

ゴシキエビを見ながら

A:「カニだよ」

Y:「イカがエビで、エビがカニか」

M:「(リンネレンズを見ながら)カノコイセエビって、イセエビか。カノコイセかと思った(笑)」

ガラス面が湾曲した水槽を見て

M:「あー具合悪くなりそう」

S:「湾曲?」

M:「遠くからみよ」

タッチプールにて

S:「これさわっていいんだって」

ウニに触れようとする

A:「やだやだこわいー」

自分の手が触れるわけではないが、本気で嫌がっている。

Sがウニに触っている。

S:「あ、つかまれる」

ウニは指を挟み込むようにトゲの間隔を近づける。

A:「わぁー」

走って、後ろにいるMの手を取って体を寄せる。

Sはヒトデにも手を伸ばす。

Aはまた近づいてきている。

A:「いやー、いやぁ~だー」

Hも隣でウニに指を差し出してみている。メモは残せていなかったが、写真を見ると、Mもウニに指を差し出していて、その様子をもう少し近くで観察するAの姿が写真に残っていた。

A:「Sさーん」

この日はここで初めてこの呼び方を聞いたが、Aは両親のことを「Sさん」「Mさん」と呼んでいる。

11:15頃 アシカ・イルカショーへ

気温は10℃前後だが、海沿いの半屋外にあるショープールの客席は、少し肌寒い。ショープールに向かって右手側に座り、席に着いて開演を待つ。Aは隣に座るMと体を寄せ合っているが、しばらく席を立って後ろの踊り場に立って眺めてもみる。隣から少し話しかけてみたが、ちらっと見て、前に向き直る。数分してベンチに戻る。

11:30、アシカショーが始まり、トレーナーの声掛けに応じて大人たちは拍手をしている。Aの様子を見ると、すんとした表情のままベンチの下で足をぶらぶらさせている。

その後も芸をするアシカの様子をじっと見ている。アシカが我々のいる客席側に近づいてきて、ベンチに手をかけトレーナーの合図とともに吠える。Aは(おそらく)大きな反応は見せなかった。

前足立ちするアシカの姿に反応する。

A:「えーへへ(笑顔をMに向ける)」

スピーカーから聞こえる解説いわく、その鳴き声からアシカは英語で「シーライオン」と呼ばれるとのこと。トレーナーの促しに応じて手拍子が一斉に鳴り始める。親二人は手拍子をしてるが、Aはリアクションを見せない。

アシカがサッカーボールを鼻に乗せる芸を見せる。

A:「(自分の鼻を指差し、にやにやとした顔でMを振り向いて)いま鼻で〜してた」

イルカショーが始まる。イルカのジャンプに呼応して客席からは大人たちの「わぁー」という歓声が響くが、Aはじっと見ている。と思ったらあくびする。時折、首からかけたアンパンマンのポーチで手遊びをしている。

Sはショーに反応して拍手をしている。Mがショーへの反応を促すようにAに声をかけるが、Aはプールを向いたまま黙って小さくうなずく。足はベンチの下で組んでいる。イルカの大ジャンプでも拍手はしないが、足をばたばたとさせている。表情は少し明るくなっている。

その後、Aはベンチの後ろに回り込み、笑いながらふざけてMの頭をグイグイと押して、Mの反応を楽しんでいる。ベンチに戻る。イルカがステージで首振りのパフォーマンス。それを見てAは笑顔でMを振り向く。

そのときに気づいたが、Aが水槽やステージの方を向いたまま笑顔になる様子は見られなかった。笑顔になるとき、目線はいつもMやSの方を向いている。

骨格標本コーナー『ほねのおと』

ショーが終わって、客席から退場する。

A:「ホネホネみたい」

1時間ほど前に上階から見た骨格標本のことを覚えていて驚く。

A:「つぎのさかないこう」(骨も魚であると認識しているのか?)

Y:「ほね好きなの?」

A:「うん」

エントランスの雑踏の中を縫うように歩いていくAの後ろについていく。かなり混雑はしているが、ぶつかりそうになる様子はない。

骨格標本のコーナーにたどり着いて一つずつ標本を見ていく。ここでも「これなーに」が続く。先ほどショー前に話しかけたときは淡泊な反応だったが、ここでは私に対してもどんどんと質問してくれる。

A:「これなーに」

Y:「サメだって」

A:「サメなのか…」

Y:「メガロマウスザメっていうサメなんだって」

それを聞いて、次の標本へ歩いていく。

「メガロマウスザメ」と書かれた標本を見て、いじわるな回答だと思いつつ、最初は「サメ」とだけ答えて反応を伺ってみた。Aは少し戸惑うようなしっくりとこないような様子で数秒その場で立ち止まる。その様子を受けて私は「メガロマウスザメというサメ」と補足説明をした(大水槽にいたサメ・シロワニとはどう見ても似つかない別種のサメについて、同じ名前で呼ぶとどのように理解するかが気になり上記のように尋ねてみた)。

カメの骨格標本は名前を聞かれたが、質問返しをすると自ら答えを導き出した。

A:「これなーに」

Y:「あれは形から分かるかも、なんだと思う?」

A:「カメ」

その隣にいるペンギンの骨格標本についての応答では、Sは「鳥みたいだね」とAに語りかける。回答役はそのままSにシフトし、「これなーに」と応答が続いていくが、途中で異なる反応が見えた。

A:「これなーに」

S:「これなんでしょう、白と黒の~」

A:「違う~(軽くたたく)Sさんが言って。言ってって」

答えを聞きたいときに、質問返しをされたことは不本意だったようで、Aは一瞬いらだちの表情を見せた。

A:「あれはー? だっこしてー」

Sが抱きかかえる。

S:「見て、髪の横さわさわすんの(笑)」

たしかにAは抱きかかえられた状態で、Sの刈り上げた髪を触っている。

歩きながら、MとSに気になったことをいくつか聞いてみる。

Y:「ショー中、Aは結構落ち着いてたけど、会話するときは何話してたの?」

M:「えー何だったかな。“どうやって飛んでるんだろう?”、“手で飛んでるんだって”っていう、しょーもない会話(笑)」

Y:「Aが生き物と同じくらい骨に興味持ってるの面白いね」

S:「じーちゃんの葬式で見てからだと思う。火葬のあと骨壺に入れるじゃん。そのとき、“骨になっちゃった~”って言ってて。悲しむという感じじゃなかったけど、“元気なほうがよかった”って言ってたね」

エントランスホールを歩きながら、Sに抱っこされたAはコソコソ話を始める。聞き取れないSが笑顔で聞き返して、少し人混みから離れたコインロッカー前のスペースに行って、Sの耳に向けて話している。

もしかしたら傍で写真やメモを取り続けている私の存在に違和感を覚えていたりしないだろうか?と少し不安になり、その後Sに聞いてみる。

Y:「大丈夫?」

S:「アイス食べたいって(笑)。さっきお兄さんがアイス食べてたって言ってて」

Y:「そっか(笑) さっき標本の所行く前に、たしかにアイス食べてる人チラ見してた」

12:10『ラッコプール』

12:30からのエサやりタイムを前に、プール前にはすでに30人ほどの客が集まっている。後方にある段差を上った所からショーを観ることにする。AはSに肩車されている。

A:「なんか気になったらAくんに聞いてね」

両親との会話でにこにこしていたかと思えば、真顔になって、首を振って左右のモニターを見ている。SとMは背後にあるラッコの生態に関する説明を読みながら、そこで紹介されているラッコの食事量について驚いている。

Mが肩車されたAの目をウエットティッシュで拭こうとするが、Aは手を払って嫌がる。

12:29、ラッコのエサやりショーが始まる。Aは肩車されたまま鑑賞。

A:「ひとがきた。なにしてるのー?」

女性トレーナー)「みなさん声きこえていますでしょうか」

手を振るトレーナーに呼応する客たちと一緒に、Aも手を振って反応する。ラッコに与えるエサについて、観客に見せて質問をする。

ト)「これなんですかー?」

Aはじっと見ているが、答えない。

これまであまり気にしていなかったが、ここで話される解説はAには少し難しそうだ。解説の対象年齢は小学校低学年くらいだろうか。

SからMへ空中で肩車をバトンタッチする。

ラッコの『リロ』がホタテを食べる様子を見て、客席の大人たちが湧いている。トレーナーさんの解説は先日訪れた際とほぼ内容だが、語りが非常に上手く、同じ内容でもライブ感を持って喋っているように感じる。

Aは大人のリアクションが大きい場面でも、ショーをじっと見ている。

途中でMは降ろす。Sに肩車を催促するAに私が「肩車しよっか?」と声をかけてみるが断られる。結局Sが再び肩車。12:45にラッコのエサやりショーが終了。

レストラン前でしばらく待機

レストランが25組待ちとのことだったので、ショープール(下部)前のベンチで、Mに少し話を聞いてみる。

Aにとっては、生き物がそれ以外のものより興味をそそるとは限らず、むしろキャプションの方が気になっているときもあることなどを話す。名前を聞いてすぐに次の場所に行くことなどについて聞いてみる。

M:「関心はあるけど、気にしないのかな(笑)」

ショー中の様子についても話してみる。

S:「ショーとか周りの反応とかで萎縮しちゃうのかも」

その後、プール内のイルカを眺めながら親子で話している。

S:「手つかってる?つかってないね」

A:「みてうんこだ~」

S:「ほんと?(笑)」

M:「さっきみたね(笑)」

A:「ぐちょぐちょんのうんこ、イルカ変なのー(けらけらと笑う)

レストランで食事

※ここからのインタビューは以下の記事で紹介

Sは肩車で肩が凝ったとのこと。

Aが欲しいと言い、お小遣いで破魔矢を買ったエピソードをきく。

その破魔矢は家に飾っており、Aは自分のモノと認識しているそう。

綿菓子が溶ける理由について聞かれ、「冷たいから?」と答えたA。

Mの「ね、考え名人さん」というAへの優しい言葉。

食事があまり好きではないAに手を焼く夫婦が、協力して残りのうどんを食べる。その後Aがわたあめを完食して、14:40にレストランを出発。

ショープールには、先ほどはいなかった大型のイルカ(小型のクジラ「コビレゴンドウ」)がいる。その姿を見たAはガラスに近寄るが、近くにあれば常に触れていた手すりには、わたあめでベタベタの手を乗せないように手首をかけている。

A:「これなーにー。うえにいっかいいってしらべてみる!」

手を宙に浮かせたまま歩き出していく。食事前よりもかなり元気が良いように見える。トイレで手を洗うと、Aが先に階段を駆け上がっていく。踊り場で壁面に映写された魚のシルエットめがけてジャンプしている。

再びショープールへ

Aがイルカを見たいと言い、ショープールの先ほどと同じ場所にくる。1回目ショーを観ているときはかなり落ち着いていたが、2回目は場に慣れたからなのかテンションが違う。

A:「わうわうわう」「立ちたい」

そう言って、ベンチ後ろの席に立ってみている(2回目は結局最後までこのままショーを観た)。

A:「(笑顔でSを振り向く)ねー、下に行ってみたい」

そう言って階段を下りていく。プール前でジャンプしている。

Y:「さっきと全然違うね」

S:「さっきは萎縮してたのかも」

A:「ねー水に入った」

ショーが始まる。途中からAはSに抱っこされて見ている。コビレゴンドウの『ユキ』ちゃんが、ガフガフと口を動かし水しぶきを立てながら、ガラス沿いを泳いでいく。その様子を見て、Mが「Aみたい」と言い、Aは笑う。

イルカがプールサイドを横に滑っていく。

A:「ええ~すごーい、すべり台みたーい」

回転するイルカ。

Aはそれを真似るように、Sの腕の中で笑いながら首と目を回している。

Aは必ずしも、ジャンプなどの見せ場でリアクションを見せるわけではないのだと改めて思う。Aは抱っこされてほっぺたを膨らませている。イルカの動きに合わせて背伸びするS。その動きで少しにやけるA。

A:「へんなの(笑)」

15:30終演。プール前まで下りて行ってAが何かを言い、近くにいたSが笑っている。尋ねると、「イルカさんありがとねー」と言ったそう。

エントランスホール『滝と緑のセンターガーデン』

水が流れる滝をイメージしたコーナー、その下からはスポットライトが当てられている。

A:「水の中から虹がでてるんだよ」

Y:「わぁ、ほんとだ」

Aはその後やっぱりアイスが食べたかったようで、Mから「さっきわたあめ食べたよ」と言われるも結局アイスを買うことにした(注文して受け取っていたのはソフトクリームだった)。

Aが食べているソフトクリームを見て自分も食べたくなったので、同じソフトクリームを購入して食べる。私は「美味しいね」とAに声をかけ、Aは無言でうなずく。そんなことをしている間にMは、車まで全員分の傘を取りに行ってくれていた。

Mはコビレゴンドウの『ユキ』ちゃんに感動したそうで、ユキちゃんのぬいぐるみを買おうか迷うという話をSとしている。結局買わなかったが、「~年前だったら買ってたね」と言っていた。またその話をきっかけに、ぬいぐるみの話になり、以前旭山動物園で見たカバのぬいぐるみを買った話へ。旭山動物園の話をきっかけに、この水族館には旭山動物園を(たしか)参考にして作ったアシカのプールがあるが、今は工事中であることなどについて話す。

Aがソフトクリームを完食して出発する。水族館を出て、駐車場まで一緒に歩いていく。Mも水族館が楽しかったと聞きホッとする。車に辿りつき、傘を返して1日のお礼を言い、そこで解散。それぞれに隣同士の車に乗り込む。窓越しに手を振る、Sが促しAがこちらを見るが手は振らない。帰りの車の列にSたちの車が先に合流し、一台の車を挟んで、我々も車を出す。

16:00過ぎ帰路につく。結局今日は6時間水族館で過ごした。

■フィールドワークとインタビューを終えて

「これなんだ?」と「〇〇はね~なんだよ」という描写&解説

「これなんだ」と生き物の名前を大人に聞く行動は、これまでのフィールドワークでも観察していた。あとで調べた所これは「なになに期」と呼ばれたりするらしい。

Aも名前を聞いていたが、大人からの回答を受けてすぐに、目の前にいる生き物の様子を、その名前を使って、「〇〇は~なんだよ」とその生態を解説するように話し始める。ふざけた口調ではなく、いかにも本当のように話すが、必ずしも本当とは限らない。ただ目の前の光景の描写が的確で驚かされた。

※書きながら思ったが、目に見える光景をそのまま説明していく姿は、いま自分がやっているフィールドワークの楽しさ、目的とも重なるようにも感じる。

写真と実物の違いからの推測

キャプションの写真では黄色だが、水槽内のナンヨウツバメウオは黒色だ。このことは、子どもにとって想像力を刺激する光景のようだ。Aはこの差からの推測をもとに「ナンヨウツバメウオは色が変わる魚なんだよ」と説明してみせた。

名前を聞くことを楽しんでいるのか

「これなんだ?」と質問して答えが返ってくると、すぐに次の水槽へと歩き出してしまう。場所によっては水槽に目もくれず、手元のキャプションを順番に追っていくこともあった。

Aと一緒に行動する前は、子どもは生き物に興味を持つだろうと思っていたが、いまのAにとっては、水槽の中の生き物と同じくらい、名前を知ること、それを説明してみせることが面白く感じられているのではないかと推測した。名前を聞いて次へ次へと進んでいく様子は、そういったクイズのようなゲームをしているようにも捉えられる。

その楽しさは、言語世界が広がっていく楽しさを、いま味わっているのではないか、と現時点では想像している。幼児期の言語習得についてはもう少し文献も読んでみたい。

知識とは何か

名前を聞いて、説明する。その語りの中には、過去の記憶も含まれている。知識は名前のもとに集まり、自ら語り、他の人から語られる中で個人の中で像を結んでいくように思える。「名前」から「言語」と「知識」へ。子どもと親の姿を通じて、「育つ」ことを考えている内に、もともとの自分が関心を持つ領域に戻ってきた感覚がある。

『私たちはどう学んでいるのか: 創発から見る認知の変化(鈴木宏昭)』という手元にあった本に「育つ-発達による認知的変化」という章があり、これは参考文献になりそう。

話し言葉で構成される、子どもの言語世界

子どもは、読み書きよりも先に話すことを習得する(?)。以前もともとピアノの先生をやっていた小さな子どもがいる会社の同僚と話したときに、「子どもは耳がいい」という話を聞かせてもらったが、そのこととも関係があるかもしれない。

※デリダのパロール(話し言葉)とエクリチュール(書き言葉)といった哲学用語も頭に浮かび、そこまでつながる話なのではないかと感じたが、その言葉にまつわる議論はうっすらと読んだことがある程度なので、ゼミ終了後に入門書からでも読んでみたい。

笑顔というコミュニケーション

Aが笑顔を浮かべるとき、いつもその顔は両親に向けられていた。面白い、楽しい、その感覚は両親と共有したいものなのだと捉えられる。また、一人で笑顔でいる様子はほぼ見かけておらず、笑顔は反射的なものでありながらも、伝えるための手段なのだと感じた。