『引きこもり探偵』第四話 菓子食って、春

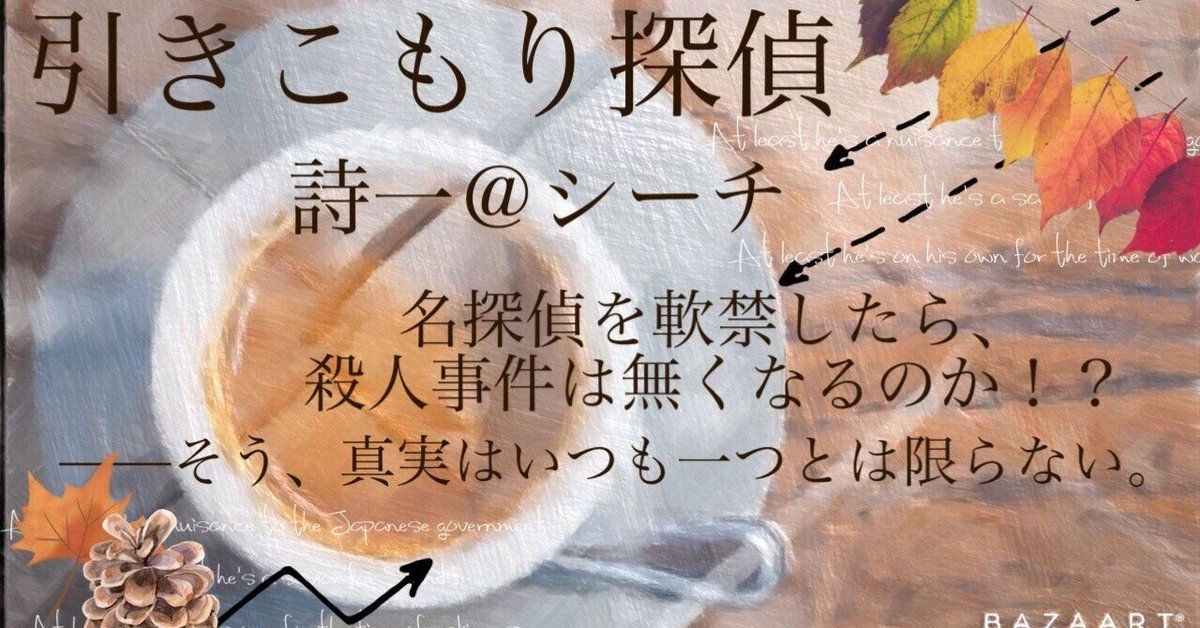

朝から文時は機嫌が良かった。鼻歌を唄うなど、久し振りのことである。インスタントではないコーヒーを淹れるのも数か月ぶりだ。彼は台所に立ち、やかんの注ぎ口を「の」の字を描くように回し、コーヒーの粉にお湯を注いでいる。ぽたぽたと丁寧に。お湯を含んだ粉が膨らみ、呼吸をするように泡立つ。立ち上る湯気と香りに鼻腔をくすぐられ、遂には鼻歌から歌へと転じていた。

「ふんふ~ん♪ そーらーにーうーたーえばーぁ♬」

――ガチャッ。

女性パートに差し掛かったところで不意に扉が開いた。

磨りガラスの窓からぼやっとした緑を見ていた文時の視線が、瞬時にドアへ向けられる。

編砂が口を半開きにして文時を見ている。対して彼も「ぁ♬」のところで口の形が止まっている。

「お楽しみのところすみません」

彼女は気まずそうに視線を逸らして謝罪する。

「……ああ、うん。今日は勝手に入ってきちゃったね。訴えないけど」

「そういう問題では有りません。……これ」

文時は台所に立っていたので、そのままレジ袋を受け取り、一時的に台所に置く。

「珍しく早起きなんですね。コーヒーなんか淹れて」

「うん。編砂さんも飲む?」

編砂《あみすな》は視線を上に向け、彷徨わせた。しばらくして帰ってきた視線には光が宿っていた。

「食糧ではない……ですからね。では、頂きます」

一応の言い訳をする編砂にドリップしたばかりのコーヒーを渡し、彼は新しくコーヒーを淹れ直した。

渡されたコンビニ袋からちゃぶ台に次々に品物を出していく。昼御飯だけではない。お菓子の類も入っている。しかもお菓子一種類に付き必ず二つ。

「どうぞ食べて。って、買ってきてもらっておいて言うのもなんだかおかしいんだけれどね」

「やはりそう言うことでしたか。珍しくお菓子を、しかも二つずつだったので、もしかしたらと思いましたが」

「食糧じゃないし、お茶請けもいるでしょ?」

「しかしなんですか? このラインナップは」

指摘したお菓子。チョコバット、よっちゃんイカ、うまい棒明太味などなど、単価30円を切る駄菓子がほとんどだった。

「錚々たる顔ぶれでしょ。胸が高鳴るよねえ」

「鳴りませんよ。あとこれ」

彼女が指した先には正方形の煌びやかなパッケージに包まれた菓子があった。

「ビックリマンチョコがどうかした? ちょっと高めだから気になったのかな?」

「そうではなくて、まさか集めているんですか?」

「はっはっは!」

文時は腰に手を当て、天井を仰ぎ大袈裟に笑って見せた。

「まさかあ、集めるだなんてそんな」

「そうですよね。大の大人が集めませんよね」

「そうだよ。集めるなんて野暮なことせず、僕は堂々と貼るからね」

誇らしげにサムズアップ。編砂は数秒その親指を見つめたまま固まった。

「は?」

「集めるだけ集めておいて張らないなんてナンセンスだよ。それは証拠を集めるだけ集めておいて自宅に持ち帰る探偵みたいなものさ。謎はその場で解き明かさなければ意味がない! シールも開封直後に張らなければ意味がない!」

肩からブレザーがずり落ちそうになるほど彼女は傾いていた。どこか遠くを見つめるように、視線の先は部屋の壁を突き抜けてしまっているようだった。

「どうしたの?」

目の焦点を合わせ、落ちかけたブレザーの肩を直し、文時に向き直った。

「いえ、何でもありません」

「そう。あ、もしかして編砂さんは集める派だった? だから僕に集めてないか聞いたの?」

「いいえ」

「良かった。そうだよねえ。大の大人がって言っていたし、編砂さんも貼る派だよねえ。あ、じゃあもし良かったらなんだけど、スーパーゼウスが出たらさ、冷蔵庫の真ん中に貼ってくれる?」

「お渡しするのでご自分で」

「いいの!? ダメもとだったけど、言ってみるもんだなあ」

これほど顔を輝かせた文時を見るのは編砂にとっても初めての経験だったのだろう。最初は呆れていたものの、屈託なく笑う彼を見ている内に、彼女の顔も綻んでいった。

ビックリマンチョコは最後のお楽しみにして、二人は次々とお菓子を平らげていった。チョコバットの封を切り、裏を見た編砂が片手を小さく肩の前に挙げた。

「あ、私ヒットでました」

「ええ!? 凄い! いいなあ。四つで一本と交換だっけ? 僕はどうかな」

封を切ってチョコバットをカプリと銜え、パッケージの裏側を見る。文時は目を見張った。

「ふおぉお! ほーふふぁん!」

文時はチョコバットを噴き出すような勢いで声を上げた。眉間に皺を寄せる編砂にホームランの文字を見せつける。

「わあ! おめでとうございます!」

編砂は胸の前で小さく拍手をした。

文時はチョコバットを味わう間もなく飲み込み、

「ありがとう」

と返した。満面の笑みである。

「交換しに行っていいかなあ」

少年の様に顔を輝かせながら編砂を見つめる。

「どうぞ、行ってらっしゃい」

編砂も笑顔で返し、文時はすくっと立ち上がった。

「じゃあ行ってくるねー」

文時が玄関に向かいサンダルに足を通したその瞬間。

「ちょっと待ってくださぁあーーーい!」

文時の背後から絶叫に近い声が響き、一瞬あとにドスンという衝撃が腰に奔った。同時に腹の辺りに腕が回されていた。振り返り、衝撃があった腰の方に視線を下すと編砂の後頭部と背中があった。そのままずるずると重力に逆らえず落ちていく。最終的に彼女の両手は文時の両足を掴むような形になっていた。

「……外に、出てはいけません」

顔面蒼白になりながら編砂は文時を見上げた。

「そ、そうだった。僕としたことが、チョコバットの当たりに気を取られてうっかりコンビニエンスストア殺人事件を勃発させるところだった」

二人は気を取り直して、ちゃぶ台の前に座り直した。

コーヒーを啜り、二人して同じタイミングで息を吐いた。

どちらからともなく、ふふっと笑い声が聞こえ、お互いを見つめ合い、声を上げて笑った。

それからしばらく笑ったあと、編砂は急に神妙な面持ちに変わった。それに気付いた文時は首を傾げる。

「その、いつ言おうかと思っていたのですが、この間の事件」

「ああ、この前は電話越しに取り乱してしまったねえ。ごめん」

「いえ、それに関して起戸見さんに文句を言えるような立場ではありませんから」

「そう言えばさあ、僕が部屋に居ても事件が起きたってことだよねえ。コンビニエンスストア殺人事件も起きないんじゃあないかな?」

「そのことで、政府より言付けを仰せつかって参りました」

急に業務的な口調に変じる。

「単刀直入に申し上げますと、政府は起戸見さんがネット記事を読んでいたことが殺人事件を誘発したのではないか、と考えています」

文時は口を開けるつもりもなく開けた。

「こんな見解、馬鹿馬鹿しいと思います。ですが、私のような末端の人間は上の人間に逆らえません。すみません」

弱々しい口調で謝罪し、俯いて頬に影を落とす。彼女が呼吸をした時、鼻からは少しだけ湿った音がした。

文時は穏やかに笑んで、手を突いて彼女の顔を覗き込む。

「それで、僕は何をすればいい? インターネットを使わないと約束すればいいかな?」

編砂は持っていたライトブラウンの革のカバンから、一つのスマートフォンを取り出した。

「特殊な制限がかけられたスマフォです。インターネットに接続できないですし、メールも電話も私としかできなくなっています。ただ、遊ぶためのアプリは限界まで入っています。新しいゲームが欲しい時は私に言ってくだされば、データを持ってきます」

文時は小さく「なるほど」と呟き、自分が持っていたスマフォを編砂に渡した。彼女は受け取った端末を、用意していたファスナー付きのナイロン袋に恭しく入れた。

「それと、漫画小説アニメ映画……なんでも仰ってくだされば娯楽の類は用意させて頂きます」

「小説と漫画がいいかな。特に推理もの」

「起戸見さんらしいですね」

「因みに、僕からネット環境を取り上げるのは、取り上げたあと事件が起きないかどうかを確かめる為だよねえ、きっと」

「はい」

「じゃあつまり、僕がこのネット環境の無い部屋でじっとしていて事件が起きたら、僕がネットを見ていたのは関係ないってことになるんだよねえ」

「その通りです」

文時は前傾姿勢を崩し、胸を反らして掌を後ろに突いた。天井を見つめ、浅く息を吐き、自嘲めいて崩れた笑みを浮かべる。

「僕は今ねえ……、とても人間的じゃないことを考えているよ」

顔は編砂には向けていない。こんな表情を見られたくないと言う感覚は、彼の言うところの人間的な思考が辿り着くところなのだろう。編砂は皮膚が白くなるほど拳をギュッと握り、畳に拳を押し付けた。

「仕方ありませんよ……。当事者でない私ですら、あなたと同じことを考えていますから」

高架下の誰の目にも触れぬ僅かな陽だまりに咲いた黄色い花が、誰とも知らぬ狂人に踏みにじられればいいと言う反人間的な思考回路を、二人は共有した。