いかなる花の咲くやらん 第2章第1話 河津家の春に忍び寄る影

安元二年(1176年) 春 河津

少年の名は一万。うとうとと夢を見ていた。

夢の中で一面の薄紅色の海原が富士のすそ野まで広がっていた。

花のような甘い香りがむせるほどだった。

「ここはどこだろう。あっ」

小川にかかる木の橋の上に突然、女の子が現れた。不思議な着物を着て、頭には藤の花の髪飾りをつけて踊っている。まるで藤の花の妖精のようだと、驚いてみていると、女の子から声をかけてきた。

「あなたも発表会で踊ったの?一緒に踊ろう」

一万は何を言っているか理解できないまま、自分の得意な獅子舞を踊って見せた。

一万の暮らす伊東では、祭りの時に獅子舞の奉納をするので、一万は毎日練習していた。

しばらく一緒に踊っていたが、不意に、女の子が消えてしまった。そして一万は目が覚めた。(夢?かわいい藤の妖精だったな。また会えるかな)と、まどろんでいた。

「おかえりなさいませ」

「うむ」

「領地の見回りはいかがでしたか」

「おお、今年も豊作で、刈り入れは大忙しだぞ」

「うれしい悲鳴ですね。でも、みんなでにぎやかに、楽しいですね」

「そうだな。伊東の荘は半分になっても尚豊かで、何も憂慮することはない。お父上とのいざこざで、工藤祐経殿には、迷惑をかけた。この度はお上の評議で、領地を折半することに決まり、すっきりして良かった。祐経殿とは同じ一族。これから伊東の繁栄のためにともに手を取り合って、仲良くしたいものだ」

この男は河津祐泰。伊東、河津を領土とする伊東祐親の嫡男である。見目麗しく、がっしりとした体格の大男であるが、気性はたいへん穏やかで優しく、子供たちをたいへん可愛がっていた。学問に優れ何か意見を言うときも立場を深慮し、技芸に秀で弓矢も強弓で矢継ぎ早の名手である。

先々代からの領土争いが、悩みの種であったが、この度、ようやく訴訟が収まり、父祐親と叔父の祐経が伊東の領土を半々に収めることが決まり、心が晴れ晴れとしていた。

「お父様、お帰りなさいませ」

一万が領地の見回りから帰っていた父親に絡みついている。

「お父様、お母様、僕は妖精に会ったよ」

「あら、そうなのですか。妖精に?」

「はい。藤の花の妖精の見ました。薄紅色の海の橋の上で踊っていました。不思議な服を着て、頭に藤の簪を刺していました。とても可愛かったです。一緒に踊れと言うので、僕も一緒に獅子舞を踊りました」

「それはそれは。一万は獅子舞が得意ですものね。」

「はい」

一万は母に踊って見せた。

そこへ弟の箱王も乳母に抱かれて帰ってきた。幸せいっぱいの河津家であった。いつまでもこの幸せが続くと思っていた。

ところが祐親の叔父、工藤祐経はお上の評定におおいに不満を持っていた。

「えーい、忌々しい。何故、にっくき河津祐親と領土を半々に折半せねばならないのだ。

私の父伊東祐継が早くに亡くなったばかりに、今まで祐親の好きにされてきた。もともと伊藤の荘は父の領地。それなのに、祐親は伊藤、河津の二つの荘をわがものとし、私を都へおいやった。祐親の娘と一度は結婚させておきながら、その妻さえ奪い返されてしまった。

十四歳から二十一歳まで私は都の武者所で仕えた。その間何度も所領を返してもらえるように訴訟をしてきた。

祐親の根回しでなかなか訴訟は受け付けられなかったが、この度ようやく訴えを聞き届けていただけた。しかし、何故、すべての伊東の荘がわが物にならぬ。半分半分とは情けない。」

長年の訴訟が聞き届けられ、先祖からの領地を半分取り返した工藤祐経の嘆きである。

「いっそ、恨みの矢でも射かけてから死んでしまおうとも思うが。」

それを聞いていたのが、長年の郎党である大見小藤太と八幡三郎である。

「もし、殿が伊東の所領をお持ちなされていたならば、我らも権勢を誇れたはず。こうなっては、我らにお任せください。必ずや隙を見つけ、一矢で仕留めることをお誓いいたします。」こうして、祐親は全く自分の知らぬところで、大見小藤太と八幡三郎に命を狙われることになった。

次回 いかなる花の咲くやらん 第2章第2話 赤沢山 に続く

参考文献 小学館「曽我物語」新編日本古典文学全集53

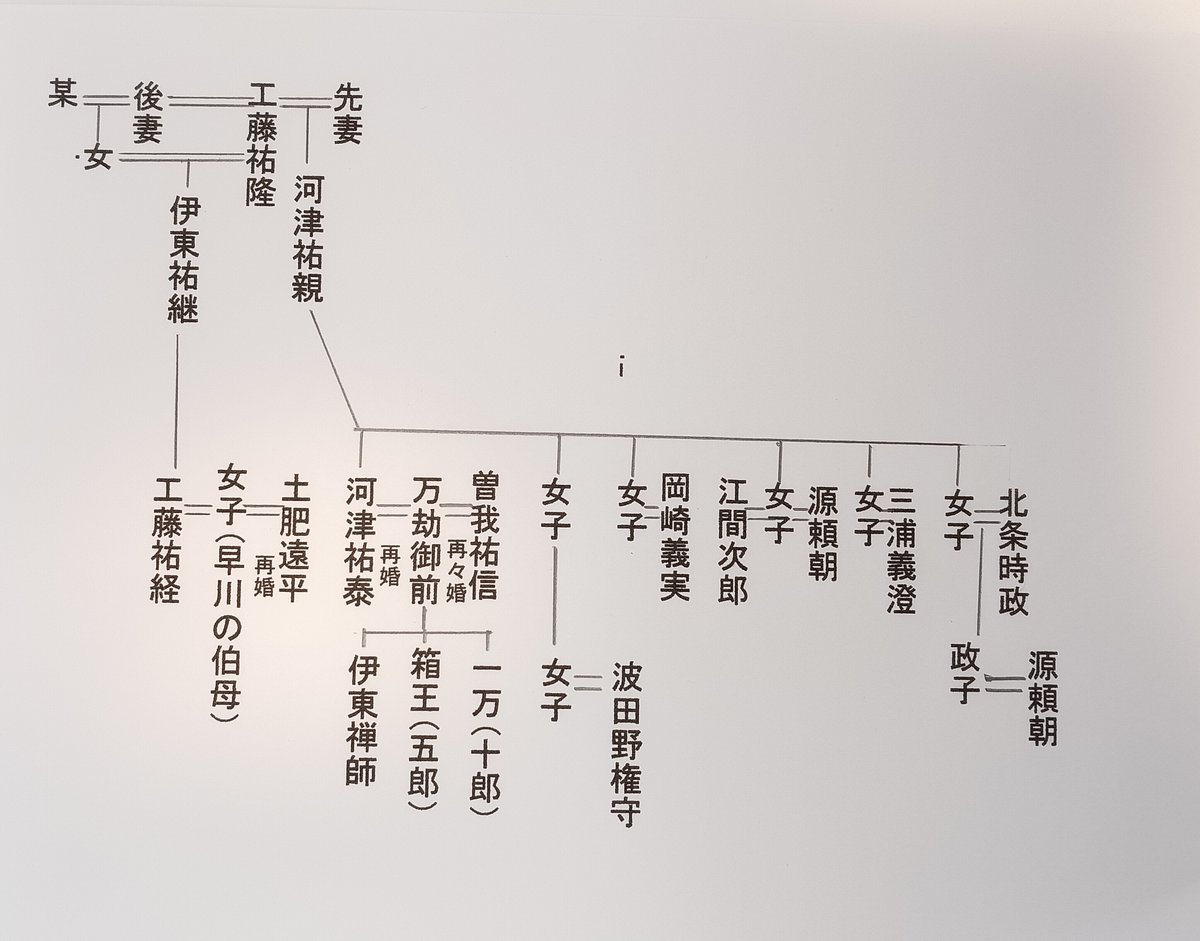

また和田義盛氏など母方の親戚も多くいます。

兄弟は不遇ながらも、多くの親族に愛されていたと思います。

父親の名前は祐通だったり、祐泰だったりします。

また、女性の名前はあまり分かっていません。