働く場所として、学校は最高の場所。これまで培った経験も、得意なことも、「自分」の全てが生きる仕事

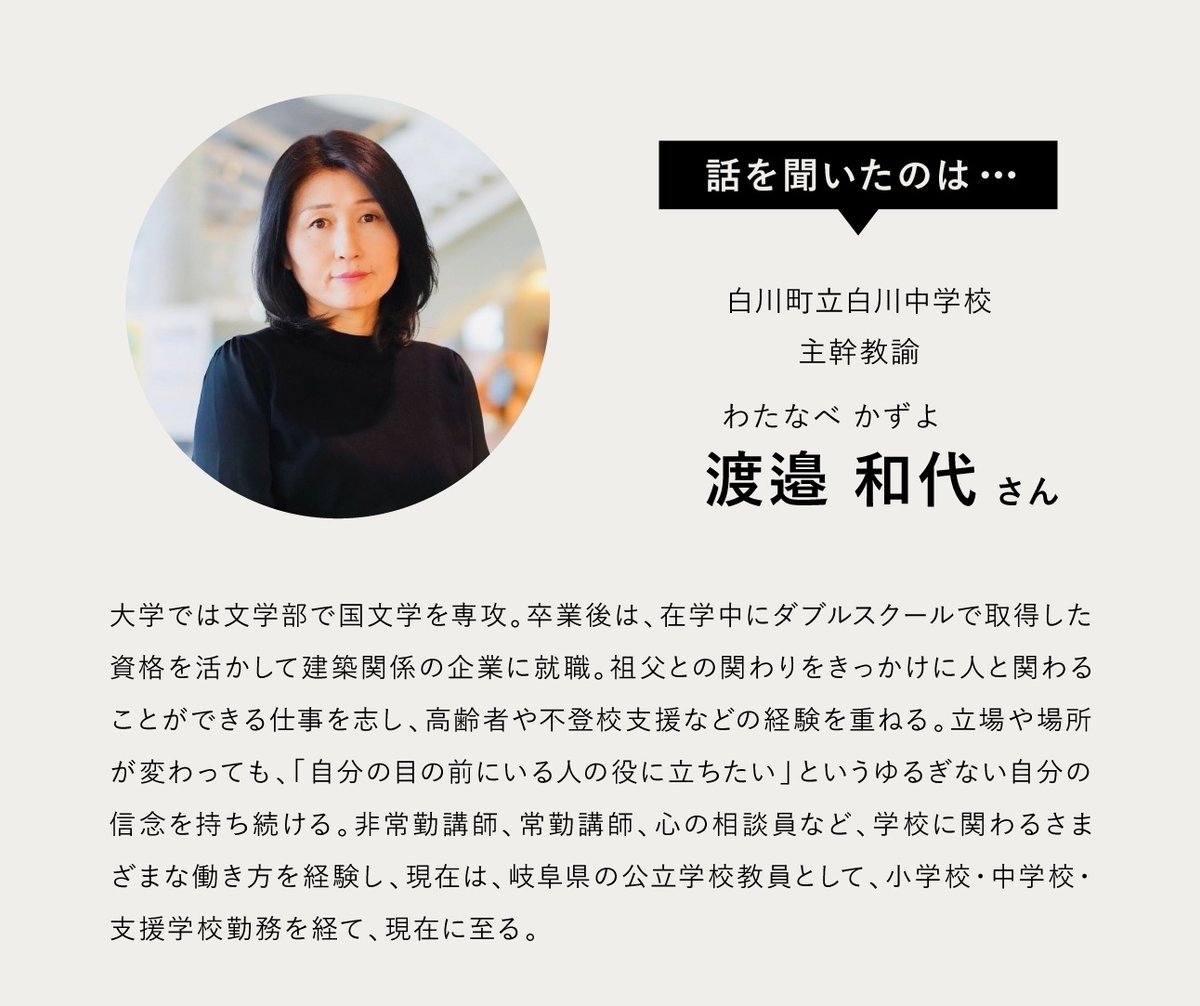

一般企業や高齢者福祉などの現場を経て、現在は岐阜県の町立中学校の主幹教諭として町内の小中学校を飛び回る渡邉和代さん。

大学時代には国文学を専攻し学びながら、建築CADの専門学校にも通い資格を取得。学校教育への思いは抱きつつ、当時の教員採用は異例の高倍率時代。かといって、周りと同じようなリクルートスーツに身を包んで就職活動に向かうことはどうしてもイメージできず、新卒採用ではなく、一般採用という形で民間企業に就職した。

その後、そのときどきの出会いと直感を大切にしながら、さまざまな場所で経験を積み重ねてきた。そんな渡邉さんが、学校教育にどのようにして辿りついたのか。今、自身の経験を現場でどう生かしているのか。詳しく話を聞いた。

いくつもの扉を開け、経験を重ねて見つけた自分の価値観

——まず始めに、渡邉さんの現在のお仕事について詳しくお聞かせいただけますか?

現在、私は岐阜県にある町立中学校で主幹教諭をしながら、中学校を中心に、校区にある三つの小学校を行き来しています。校長先生、教頭先生の補佐など主幹教諭としての業務に加えて、国語の授業を担当し、地域の学校と学校をつなぐという役割も担っています。

特別支援教育コーディネーターも兼務しているので、児童生徒に適した支援方法について検討したり、通常学級・支援学級どちらの学び方がそのお子さんにとって安心して学ぶことができるかについて、ニーズをうかがい、コーディネートをしたりしています。児童生徒だけでなく、保護者の方々と関わる機会も多いです。

この日は、人権について生徒たちと考えたそう

小学校では学校や児童の学習活動に合わせて活動しています。中学校では、今年10年ぶりに国語を担当して、やっぱり自分は国語が大好きなんだなぁと改めて噛みしめながら過ごしています。

また、小学校から中学校に緊張しながら入学してきた生徒たちにとっては、中学校に、小学校から知っている私がいることで安心してもらえるという役割も担っています。

——渡邉さんは、大学時代は国文学を勉強しながら建築の勉強もするなど、いろいろなことを経験されてきたそうですね。

私は割と関心が広いんです。広いというか、広く浅く何でもやりたいタイプなんだと思います。

大学受験で受けた学部もバラバラでした。入学した文学部での勉強もおもしろかったのですが、「まだ勉強できるな」「せっかくなら手に職があるのもいいかな」と思い、大学と並行して建築CADの専門学校にも通って、資格を取得しました。

大学4年生の夏に、教育実習がとても楽しかったこともあり、教員採用試験を受けたのですが、当時の教員採用試験は途方もなく狭き門でした。結果を受けて、就職活動といっても、皆と同じようなスーツを着て、採用面接に“選ばれに行く”ということがイメージできなくて、一般的な大学生の就職活動はしませんでした。

最終的には大学を出て、新卒採用ではなく一般採用で就職しました。大学時代に取得した建築CADの資格を生かせる建築関係の企業を選びました。まさに自分でドアを選んで、ノックして進んでいったイメージです。

——大学時代の複合的な学びが渡邉さんの大学後のキャリアにつながっていったのですね。その後、建築から教育の分野へはどのように移行されていったのでしょうか?

就職し、企業で働き始めてから「自分はどんな価値観をもって働いていきたいのか」を次第に考えるようになりました。

そんな中、当時、高齢者施設を利用していた祖父に会いに行ったときに、職員さんと一緒に折り紙で輪飾りを作っていた祖父を見て、ふと思ったんです。「自分はやっぱり人を相手にした仕事がしたい。どんな小さなことでも、今、目の前にいる人のためになることを自分の職業にしたい」と。あの瞬間のことは今でも鮮明に覚えています。

その後すぐに職業安定所に行き、知的障がいのある高齢女性と日中一緒に過ごす福祉施設での仕事が目に留まったので、申し込みました。その女性は、癌が進行していて、痛みに襲われて本当に苦しそうにされていましたが、私が行くと「和代さん、和代さん」と何度も名前を呼んでくれて、一緒に過ごす時間をとても喜んでくれたんです。自分の存在で、多少でもつらさを紛らわせるお手伝いはできたように思います。

ただ、今振り返って考えてみると、自分を必要としてくださるその女性と2人だけの環境に没頭することで、自分の方が彼女に精神的に依存し過ぎてしまっているような気がしたのです。大学を出てから、それほどまでに自分のことを必要としてくれる存在は初めてで、とても嬉しかったから。

だけど私は、企業でもなく、他の誰かでもなく、本当の意味で「自立」することを望んでいました。そこで、福祉の仕事を続けながら、別の世界にも飛び込んでみることにしました。

それが、学校での仕事です。非常勤講師をしながら、空いた時間や休日に病院に通う日々を送りました。彼女が亡くなった後は心の相談員、不登校支援員など、さまざまな立場を経験しました。

——現在も、教員として多様な役割を担うだけでなく、まちづくりの活動、そして3児の母としての役割を果たしていらっしゃいますね。

はい。正式に教員に採用されたのは、結婚直前の26歳のときでした。入職後、3人の子どもを出産し、子育てと並行して教員としてのキャリアも積みたいと思い、さまざまなことにチャレンジしました。

論文を書いたり、支援学校への人事交流に出してもらったり、本当にいろいろな経験をさせてもらいました。

そんな中、第3子の育児休業中に東日本大震災が起こったんです。自分も子育て中だったこともあり、福島の子どもたちや子育てをされているお母さんたちを支援するために自分も何かできることはないかと考えて、仲間と「happy netみのかも」を立ち上げました。この活動を通して、行政や企業、新しい友達とのつながりができて、世界が一気に広がりました。

私は、民間企業や学校、そこでの立場などによって、目の前の人を区別するのではなく、全て「人と人」という捉え方をしています。私にとって、「人のためになる」ことが、自分にとって価値あることなのだと確認したり、実感しながら今に至っています。

学校は、理想を心ゆくまで語り、正しいことを正しいと言える場所

——渡邉さんは、学校と民間企業に違いを感じますか?

学校と民間企業の違いはあると思います。

民間企業では、会社によって価値観が違いますし、ときには自分の意思とは異なる対応をしなければならないこともあります。それに比べて、学校は理想を思いっきり語れるし、正しいものを「正しい」と言うことができます。

もちろん学校においても、「間違っている」ということを言えない人もいるし、おかしいことをそのままにしている人もいるかもしれない。でも私は、正しいことを正しいと言える自分でありたいんです。

それは「自分がどうありたいか」を試されている部分もあると思いますが、やっぱり学校は、正論を言っても、ちゃんとまっすぐ受けとめてもらいやすい場所だなと思います。

——教育現場における働き方の過酷さが取り上げられる報道も多いですが、やりがいがある分、負担も大きいですか?

教育現場の働き方は激務で過酷だと言われていますが、自分が働いている現場ではまったくそういったことはありません。自分も同僚の皆さんも、帰るのが本当に早いです。それでもまだ早く帰るように管理職から声を掛けられるくらいなんですよ(笑)。

「人のために働きたい」という自分の思いを実現できる上に、それを仕事としてお給料もいただけるので、自分にとっては、働く場所として本当に「学校って、最高」だと思っています。

——理想を思いっきり語ることができる。自分の思いを実現できる。それが仕事だという考え方、最高ですね。渡邉さんが感じられる教職の魅力や、今の夢をお聞かせください。

やはり学びに向かえることは魅力です。今、担当している国語の授業が本当に楽しいんです。

育児休暇中に小学校の教員免許を取得して小学校での勤務を経験したり、支援学校の人事交流をしたりして、中学校以外の経験を潜り抜けてきた今、昔とはまた違う魅力が伝えられるかなと思います。

子どもたちにも、いろいろな可能性を信じて、いろいろな扉を開いていってほしいなと思っています。

ただ知識をインプットするのではなく、自分に合った方法を考えて取り組んだり、仲間とああでもない、こうでもないと言ったりしながらやれるといいですよね。何ごとにも捉われることなく、いろいろなことに挑戦できる人を育てていきたいです。

これまでの人生経験の全てを、未来を作る子どもたちのために使う

——ご自身のこれまでの多様なキャリア経験が生きていると実感することはありますか?

キャリアって、目には見えないけれどちゃんと自分の引き出しができていて、必要なときに必要な引き出しがガラッと出てきてくれるような気がしています。

学校の先生は、さまざまなことを自分一人で抱えないといけない状況も多いので、いろいろな場面で経験の引き出しが生きていることを感じますね。

私の場合は、これまで多様な活動をしてきたことで、いろいろな人や団体に声を掛ける際にあまりハードルを感じません。このフットワークの軽さを授業でもどんどん活用して、子どもたちの探究的な学びへとつなげています。

「これまでの自分の経験はひょっとして、子どもだちと一緒に学びを楽しむために経験してきたことなのかな?」と思うほどです。

また、私自身はこれまで「これでもいい」「あれでもいい」という風に考えて生きてきました。こうしたスタンスも子どもたちへの接し方に影響していると思います。

例えば、漢字を覚えるにしても、テストを繰り返して覚えさせる方法は嫌だなと思います。子どもたちそれぞれが試行錯誤したり、仲間と助け合ったりしながら、自分にとって最適な方法を探していければいい。

いろいろ試す、回り道もする。そんな、子どもたち一人ひとりの個別最適な学びにも寄り添えているように思います。

——人との出会いを大切にされてきた経験が今につながっているのですね。ところで、渡邉さんは最初は非常勤で働かれていたということですが、教員にもいろいろな働き方があるのですね。

そうですね。現在は主幹教諭として働いていますが、不登校支援員、心の相談員、非常勤講師、常勤講師、小学校教諭、支援学校教諭など、学校の中でもさまざまな立場を経験してきました。

勤務校の校長先生は、いつもいろいろな立場の方が学校にいてくださることがとてもありがたいとお話されています。

人がこれまで生きてきた経験の全ては、ちゃんと子どもたちのためになると思うんです。いろいろな人が学校に関わってもらえたらいいなと思いますし、逆に教員も地域活動などを積極的にできたら絶対におもしろいし、遠回りのようで子どもたちに近づく近道になるんじゃないかとも思っています。

教員免許を持っている方には、ぜひ教員という選択肢も入れてほしいなと思います。免許があるということは、ちゃんと必要なことを修めているということなので、ぜひ教員免許をうまく活用していただけるといいですよね。

非常勤講師として3つの学校を掛け持ちしている知人は、所属感がないのが最高だと言いながら働いていますよ。子育て中の女性で、支援員ならいいけれど、教員はちょっと…というお話もたまにうかがいます。

もし、家事や育児との両立が不安とか、教員という立場に躊躇されるなら、子育てや家事と並行して働く方法もあるので、限定せず幅広い選択肢から、自分に合うカタチで一緒に子どもたちの未来をつくっていってほしいと思います。

——最後に、民間企業から「先生になりたい」「先生になろうかな」と考えている人にメッセージやアドバイスをお願いします。

先生は、これまでの人生で培ってきた経験や得意なことなど、自分の全てを活かして働ける仕事ですし、自分の「好き」が輝く仕事です。

職務の中に研修と修養が入っているので、好きな分野をどんどん磨いていけば、それが子どもたちのためになるし、自分自身も楽しめる。楽しんで働いていると、周囲からも認められていく。ですので、得意なことがある人にはぜひ学校で働いてほしいですね。

なにより、目の前にいる子どもたちの未来が開けていく姿を目の当たりにできます。これまで一生懸命生きてきた「自分」を、子どもたちという未来のために使ってみるのもいいのではないでしょうか。

取材・文: 出村 寛美 | 写真:ご本人提供