フェイク情報とエコーチェンバー環境での生活<その3>

娘「エコーチェンバーのエコーって、やまびこのこと?」

父「まあ、壁に向かって反響することなんだから、同じ意味合いだね。それが山の上で起きるっていうのがやまびこでしょう」

娘「じゃあ、トーチャンに質問なんですけど。なぜ人は山では『やっほー』って叫んで、海では『ばかやろー』って叫ぶんですか?」

父「え? うむむ、なんでだろう。 考えたこともないぞ。結構、無茶振りした質問だけど生成AIに尋ねてみようか?」

人が自然に向かって大きな声を叫ぶ行為は、心の解放や感情の表現として古くから行われてきました。特に「山での『やっほー』」と「海での『ばかやろー』」という二つの場面は、日本人の文化的背景や心理状態を反映しています。以下に、それぞれの背景と現象の意味を具体的に解説します。

山での「やっほー」

背景と由来山彦(やまびこ)の存在:

山では声が反響しやすく、自分の声が返ってくる「こだま現象」を楽しむために「やっほー」と叫ぶことがあります。

この現象は古くから「山彦」と呼ばれ、山に住む精霊が人の声に応えているという民間伝承もあります。

喜びや達成感の表現:

山頂に到達したときの達成感や開放感を表現するために、大声で「やっほー」と叫ぶことが一般的です。

自然の中で自分の存在を確かめ、喜びを分かち合う行為として行われます。

コミュニケーション手段として:

過去には、山間での通信手段として大声を出し、仲間に自分の位置を知らせる目的もありました。

現象の意味自然との一体感: 自分の声が山に反響することで、自然と一体になったような感覚を味わいます。

心の解放: 大自然の中で大声を出すことで、日常のストレスや束縛から解放される感覚を得ます。

喜びの共有: 他の登山者や仲間と共に叫ぶことで、達成感や喜びを共有することができます。

海での「ばかやろー」

背景と由来感情の発散:

海に向かって「ばかやろー」と叫ぶ行為は、溜まった怒りや悲しみ、フラストレーションなどの負の感情を発散するために行われます。

広大な海に向かって叫ぶことで、自分の小ささや悩みの些細さを感じ取り、心を軽くする効果があります。

ドラマや映画の影響:

日本のドラマや映画で、主人公が海辺で「ばかやろー」と叫ぶシーンが多く描かれており、それが一般的なイメージとして定着しています。

これにより、同様の行為を実際に行う人も増えました。

誰にも聞かれない安心感:

海辺は人が少ない場所も多く、大声を出しても他人に迷惑をかけにくい環境であるため、思い切って叫ぶことができます。

現象の意味負の感情の浄化: 大声で叫ぶことで、心の中のモヤモヤやストレスを外に出し、心を浄化します。

自己対話: 自分自身や特定の相手に対する感情を言葉にすることで、自分の気持ちを整理し、前向きな気持ちを取り戻します。

エネルギーの解放: 体内に溜まったネガティブなエネルギーを声と共に放出し、心身のバランスを整えます。

比較と考察

共通点自然を相手にした自己表現:

どちらも広大な自然(山と海)を相手に、自分の感情を大声で表現しています。

心の解放:

大声を出すことで、心の中の感情を解放し、リフレッシュする効果があります。

他者への配慮:

人里離れた場所で叫ぶことで、他人に迷惑をかけずに自分の感情を表現できます。

相違点感情の種類:

山での「やっほー」: 喜び、達成感、興奮などのポジティブな感情の表現。

海での「ばかやろー」: 怒り、悲しみ、フラストレーションなどのネガティブな感情の発散。

目的と効果:

山: 自然との一体感やエコーを楽しむことで、ポジティブなエネルギーを増幅。

海: ネガティブな感情を吐き出すことで、心の浄化とリセット。

文化的影響:

山: 古くからの伝統や民間伝承に根ざした行為。

海: 現代のメディア(ドラマや映画)による影響が大きい。

背景にある心理と文化日本人の自然観:

日本文化では、自然は神聖なものであり、自然との対話や一体感を求める傾向があります。

山や海はそれぞれ異なる象徴性を持ち、心の状態に合わせて人々は自然と向き合います。

言葉の選択:

「やっほー」: 明るく開放的な響きを持ち、他者との繋がりや自然との共鳴を感じさせる言葉。

「ばかやろー」: 普段は使いにくい強い言葉であり、自然に向かってならば遠慮なく感情をぶつけられる。

メディアの影響:

特に海での「ばかやろー」は、フィクション作品での描写が一般化し、人々の行動にも影響を与えています。

まとめ

人が山で「やっほー」と叫び、海で「ばかやろー」と叫ぶ現象は、自然を舞台にした人間の感情表現の一形態です。山ではポジティブな感情を増幅させ、自然との一体感を求める一方、海ではネガティブな感情を解放し、心の浄化を図っています。

このような行為は、日本人の自然観や文化的背景、そして人間の心理的なニーズを反映しており、自然との関わり方や感情の扱い方に深い意味を持っています。

父「なるほど、突き詰めると日本人の自然観が強目に出るのが山で、文化的背景が強目に出るのが海ってことかいな」

娘「海はエコーがないから、乱暴な言葉も言いっぱなしができるんじゃないかな? 山は神聖だから、ちょっとそれはマズイってこととか?」

父「なんか、海と山を混ぜこぜにしたのが、エコーチェンバーってことになりそうだな」

娘「わかった! だから街なかにあるんだよ」

◼️情報諦観者(じょうほう ていかんしゃ)の言語化へ

フェイク情報とエコーチェンバー環境の重なった世界で生きていく時、何がフェイクかの基準も曖昧だし、エコーチェンバーも集団から逃れられない以上は必要悪ってことになります。

そこで、フェイク情報の中のフェイクさを見極めることを諦めます。そして、エコーチェンバー環境で暮らしていることも必要悪として、全面的に受け入れます。それでも生きていく上での実害を最小限にする態度を情報諦観者としてみます。

あ、諦観って小難しくなってしまっているので、これを「積極的に諦めていく態度」と定義します。「よーし、もっと諦めていくぜ!」みたいな。

まずは初手。情報諦観者のスタートポイントを2つに分解してみます。フェイク情報に対する諦観と、エコーチェンバー環境に対する諦観です。手強いからね。できるだけ、捌いてから、2つの交わり部分を試考して行こうとしてます。

◼️フェイク情報に対する態度

まずは、フェイク情報に対する諦め方です。情報は関われば関わるほど、良くも悪くも心が掻き乱されます。情報から真実だけを見つけるのは徒労なのです。「まずは、一次情報に接触」とよく言われますが、これは、かなり限定された場面でしかできません。むしろ「それが二次なのか三次なのかもわからない」から始まるような出来事がほとんどです。こんな時、情報諦観者としての望ましい態度は、待つことです。

ここでの留意。真の一次情報とは事実体験です。情報接触と事実体験を区分けすることで、情報諦観は成立します。大きな地震があったら、即座に避難するのは、事実を体験しているからです。「Aで大きな地震があった」というのは情報との接触です。この情報接触で起きる信念や先入観の反応を可能な限り遅らせるわけです。

ここまでは、ネガティブ・ケイパビリティと同じですね

しかし、情報諦観者はフェイクも含めた情報全体が落ち着くのを待ちます。事実への体感がないなら、もっと待ちます。大量のあーでもないこーでもないという情報やら、全員が「・・・すべき」の大合唱状態も、一旦保留します。情報の社会的な沈殿を待ちます。だって、フェイク情報って加工している分、手間暇をかけています。意図を反映させる分だけ頭の労力を使います。初期の衝動は徐々に弱まっていくので、フェイク情報は情報群から蒸発していきやすい。

すると、事実に近いフェイク度の低いものが残っていきます。時間をかけるのは、多くの人々の「信じても良さそうだ」という意識で情報全体を濾過するイメージです。事実に近い情報(=真実)群はロングセラーのように、ボソボソでも口伝していきます。

この残っている情報群は、残念ながら、もう時すでに遅しの情報です。なので、何か役に立つかどうかは怪しいです。前のコロナ騒動の時の噂・憶測・意見・期待も情報としては、当時は混乱を加速させてました。でも、濾過済みの情報が増えれば、うっすらと真実に近いものが抽出できそうです。また、今の世界で起きている戦争に関する飛び交う情報群も人の感情を掻き立てます。それでも、そのうち残るものと消えるものに別れていくでしょう。そして、社会濾過槽の下部の蛇口からは、「なぜ、そういった混ざり方と、沈殿の仕方になったのか」という問いに答えてくれるのです。かなり先だけどね。

「あー、人がこういうフェイクを作るのはこういう気分なのかしらん。あー、悪意もなく情報を偏向してしまう人はこういう背景を持っていたのやもしれん」など。ありし日のフェイク情報を引き潮の砂浜のように眺めます。きっと、生成AIでも描ききれない人の業の砂紋が姿を見せるのです。ですから、どんな一連の騒ぎにも意味深さを感じることができるのです。

情報諦観者のメタ視点とは、情報の中身(コンテンツ)ではなく、流したり受けたりする人の文脈(コンテクスト)への興味、と試考できます。

◼️エコーチェンバーに対する態度

次に、エコーチェンバーに対する情報諦観者の態度を試行してみましょう。エコーチェンバーの種類は前回試考しました。さらに進んで、この中にいる時の態度について生成AIで目配せしてもらいます。受信者の態度のパターン分類です。

これってAI次情報って言うのかな?w

エコーチェンバーと受信者の関係を類型化する際、受信者がどの程度積極的に関与するか、そしてどのように情報を受け入れたり拒絶したりするかによって、いくつかのパターンに分類できます。以下に、受信者の関与の視点からエコーチェンバー現象を類型化し、具体的な事例とともに説明します。

1. 積極的な同調型エコーチェンバー

特徴: 受信者がエコーチェンバー内の意見や価値観に積極的に同調し、自らその情報を探し求めて参加するパターン。このタイプの受信者は、コミュニティ内の意見や価値観を強く支持し、外部の異なる視点を排除します。

具体的な事例: 特定の政治的な立場を強く支持するグループで、受信者がSNSやオンラインフォーラムを使って、その政治的イデオロギーに関する情報だけを積極的に集め、他の意見を排除する場合。たとえば、右派・左派の政治フォーラムや、特定の政党支持者のコミュニティで、他の党や意見に対する批判的な情報だけを強調し、共有することがあります。

2. 受動的な同調型エコーチェンバー

特徴: 受信者がエコーチェンバー内の情報に強い関心を持たずとも、周囲の環境によって自然とその情報を受け入れてしまうパターン。この場合、受信者は他の意見に触れる機会が少なく、気付かぬうちに一方的な情報に依存しています。

具体的な事例: 家族や友人が特定のニュース番組や新聞を支持しているため、その情報源のみを消費し続ける人。例えば、家庭や職場で特定の政治番組が常に流れており、受信者がその内容に疑問を抱かずに同意する状況です。

3. 選択的受容型エコーチェンバー

特徴: 受信者が意図的に自分にとって都合の良い情報だけを選択して受け入れ、都合の悪い情報を拒絶するパターン。このタイプの受信者は、あえて異なる意見に触れることを避け、自分の既存の信念や意見を強化する情報だけにアクセスします。

具体的な事例: 株式投資や暗号通貨に関するフォーラムで、特定の投資先に関するポジティブな情報だけを選択して信じ、リスクやネガティブな情報を無視する投資家。たとえば、「この銘柄は間違いなく上がる」という確信を持っている人が、懸念材料や批判的な分析を避けるような行動を取ります。

4. 批判的抵抗型エコーチェンバー

特徴: 受信者がエコーチェンバー内の情報に疑念を持ちながらも、その環境に取り残され、批判的に情報を受け取るパターン。この場合、受信者はそのコミュニティの価値観に完全に同調しないものの、外部の視点にアクセスできる環境が限られているため、エコーチェンバーから抜け出すのが難しい。

具体的な事例: ある宗教団体やイデオロギー的なグループに属しているが、そこで共有される情報に完全には納得していない人。例えば、家族が熱心な信者で、その影響で教会のイベントや情報を日常的に消費しているが、内心では疑問を持ちながらも、表面的には従っているような場合です。

5. 反対視点排除型エコーチェンバー

特徴: 受信者がエコーチェンバー内の情報を強く信じ、外部からの異なる意見を積極的に拒絶するパターン。このタイプの受信者は、異なる意見に対して防御的な反応を示し、それを否定することでエコーチェンバーをさらに強固にします。

具体的な事例: ワクチン反対派のグループに属する人々が、科学的な証拠や専門家の意見に触れても、それを「陰謀」として即座に否定する場合。例えば、SNSで反ワクチン運動に関するフェイク情報を積極的に共有し、医師や科学者の反論を攻撃するケースです。

6. 無意識型エコーチェンバー

特徴: 受信者が自分がエコーチェンバー内にいることを認識しておらず、与えられた情報をそのまま受け入れているパターン。この場合、受信者は異なる視点に触れる機会がなく、情報が一方的であることに気づいていない。

具体的な事例: 特定の国や文化で、教育やメディアが一方的な視点を提供している環境。例えば、国家主導の報道機関しかアクセスできない国で、国民が一方的な政治的プロパガンダに曝されている状況です。このような受信者は、自分が偏った情報環境にいることに気づいていません。

7. 多様性希求型エコーチェンバー

特徴: 受信者がエコーチェンバーから脱却しようと意識的に異なる意見や情報源にアクセスする努力をしているが、それでもエコーチェンバーの影響から完全には逃れられないパターン。情報の多様性を求めているものの、まだ限定された範囲内での情報に留まっている。

具体的な事例: 自分のSNSのアルゴリズムが偏った情報を提供していると気づき、異なる意見を持つアカウントをフォローしたり、他のニュースソースをチェックする人。ただし、結果的に自分の意見に合う情報が目に入りやすい状況は変わらないため、完全な多様性は実現できていない。

情報受信者の態度を大きく7つに分けています。

ここからはヤスハラが再分類します。

感情的に揺れ動くものは、自覚しやすいので、これら4つを「意識しやすい」ものとします。で、それ以外の3つは、気が付きにくいので「意識しにくい」に分けてみます。

まずは、「意識しやすいもの」4項目

・「積極的な同調型」「受動的な同調型」

普段の生活では、人はどんな情報発信者からの情報提供も「同調するポーズ」をとりながら入ります。「同調するポーズ」とは意思表示ではなく、「マナーとしての頷き」です。まずは、コミュニケーションが継続する場をの設定が大人の振る舞いとされるからです。

よって、最初の反応はあくまでも心の中での強い同意です。同意はエコーチェンバーがアンプのように機能して、特定の情報を「みんな、そう信じている!」まで昇華させます。表面的には問題を起こさないですが、信念がより強固なものになっていきます。長い目で見ると、いつか世界と齟齬が現れた時に、頑固な態度で大きく傷つくことになります。

早めの耳栓が望ましいけど、表面的には同志たちなのでマナー違反です。情報諦観者の態度としては、積極的にユーモアで返していくというのがありそうです。場に肯定的な笑いを提供することで、反応を斜め上(斜め下?)なものにしておく。自分の信念が同調者によって強まることを意図的に避けるっていう方策です。

・「批判的抵抗型」「反対視点排除型」

情報諦観者の視点だと、そんな場面に立ち会うような生活しちゃダメだよ、ってことなのですが、世間はそうはいかない。「怒り」の感情はすでに自分の信念に自分が乗っ取られて、自分の信念に反する情報や情報発信者へ不快感を爆発させてます。「あーあ、結構、むかついちゃったな」もそのままではもったいないので、この怒りや悲しみの感情の反応パターンを読んでいきます。情報諦観者は感情的にも悟った者ではなく、己のゲスっぽさから学ぶ人とも試考できます。

パターンがわかると、自分らしい怒り型、悲しみ型もできるようになります。すると。腹が立ったら、「少し時間をくれないか・・」とか、悲しみが襲ってきたら「凹みそうです」とか、決め台詞を用意できます。口癖は使うと、なぜか気持ちが一段落します。きっと芝居モードになれるから、現実のコミュニケーションから離脱して、「私劇場」に入れるのだろう。なので、反応パターンの歌舞伎化って読んでみました。こんなのも心掛けとしては有効ではないかと。

次に「意識しにくいもの」3項目

実際には、ここからがやっかいなのですけど、エコーチェンバー自体に気がつくきっかけがほとんどない場面は、さらに試考が必要です。 「選択的需要型」は自分を信じ切ってチェンバーに気付けない。「無意識型」はその名の通り、何気なさすぎてチェンバーに気付けない。「多様性気球型」は、いつも次のことに意識が入って、チェンバーに気付けない。つまり、情報諦観者の登場となるのです。

◼️「意識しにくいエコーチェンバー」で、フェイク情報を試考する

「意識しにくい」エコーチェンバーは、フェイク情報であるかどうかもよくわからないまま増幅してしまう可能性があります。実害が発生しても、チェンバーから抜け出そうとは思わないわけですから、同じ生活を繰り返しちゃいます。

どうも、この辺りが情報諦観者な生活の本丸らしい、ってことで。

こう入ったチェンバーは、国といった規模のでかいもの、大きなお金が動くようなコミュニティ、刺激的であることを優先する情報サイトですから、受信者にも強めの没入を感じさせます。こちらの気づきを消してしまう理由の一つなのでしょう。

とは言え、いきなり試考するには手がかりがなさすぎ。小生の視界からも見えてない世界ってことなら、なおさらですよ。

「意識しにくい」のに、フェイク情報&エコーチェンバー環境から離れるには、どのような行動があり得るのか? AIに手筋の幅を示してもらいました。

最もフェイク情報から遠く、エコーチェンバーの影響が少ない状態を日常生活の中で実現するためには、直接的な体験や観察を重視し、個人的な経験に基づく判断を大切にすることが重要です以下に、日々の生活の中でそのような状況を具体的に説明します。

1.自然や環境の観察

具体的な事例:随時に散歩をしながら、周囲の自然や天気の変化を観察すること。自分の五感を使って、気温や風の強さ、鳥のさえずり、木々の揺れなどに注意を向ける。

説明: 自然や環境の観察は、主観の意見や解釈に頼らず、自分の感覚に直接取り組むため、偽情報の影響を受けることはほとんどありません。エコーチェンバーの影響はないため、ありのままの現実を自分自身の目で確認できる状況です。

2.直接的な人間関係と対話

具体的な: 家族や友人と顔を合わせて、直接的なコミュニケーション例を考えること。

説明: 顔を合わせた会話は、SNS やメディアを通じた間接的なコミュニケーションとは異なり、不快や情報の歪曲は起こりにくいです。感情や意図が伝わりやすいため、偽情報が入るものが少ない、エコーチェンバー効果起きにくいです。

3.自分で体験して学ぶ活動

具体的な例:料理を自分で作る、新しい趣味を始める、DIYプロジェクトに取り組むなどの子どもの活動、自分の手で何かを楽しみに体験する。

説明:もう少し活動では、実際に手を動かして、自分で試してみるため、他人からの情報や評価に頼ることがありません。が少なく、経験から直接学ぶことができます。

4.ローカルコミュニティでのリアルな交流

具体的な事例: 地元の市場に行って、直接生産者と話をしながら、食材や商品の選択を学ぶ。あるいは、農家、地域のボランティア活動に参加して、近所の人々と協力して問題を解決するに取り組みます。

説明: ローカルコミュニティでの交流は、フェイス・トゥ・フェイスの対話が主になるため、偽情報が流れにくいです。また、情報出現場所が明確であるため、情報の正確性を確認しやすく、エコーチェンバーの影響も少なくなります。

5.個人的な内省と自己対話

具体的な例: 毎日の終わりに日記をつけたり、瞑想を行ってその日の出来事や自分の感情について振り返った時間を持つ。

説明: 内省自己や対話のプロセスは、自分自身の内側に向き合う活動であり、他者の影響を受けずに自分の考えや感情を整理することができます。フェイクであるかどうかの問題は存在せず、エコーチェンバーからも完全に確定されています。

6.科学的な検証を伴う実験

具体的な例: 自宅で簡単な科学実験を行い、理論を自分の目で確認する。例えば、植物の成長に優しい日照時間の影響を観察するために、異なる場所に見た植物の成長を記録する。

説明: 科学実験では、自分自身がデータを収集し、その結果を直接確認できるため、情報が集中的で信頼性が高く、偽情報や他人の影響を受けることはありません。確認することで、エコーチェンバーの影響も排除できます。

7.フィジカルな運動やスポーツ活動

具体的な事例:ランニング、ヨガ、スポーツなどのフィジカルな運動を定期的に行い、その結果を自分の体で感じます。

説明: フィジカルな運動は、体を動かすことに集中するため、情報や意見に影響されにくいです。 、フェイク情報やエコーチェンバーの影響が入ることはありません。

これらの例に共通しているのは、直接的な経験と自分の五感を相談した観察を重視することです。自分で見て、聞いて、感じたことに基づいて判断することは、偽情報や雰囲気これ、エコーチェンバーの影響がなく、よりオープンでバランスによりの取れた生活が実現できるのです。

※今回も7つの要素にまとめてきたよ。7は相変わらずの生成AIのマジックナンバーっぽいw。

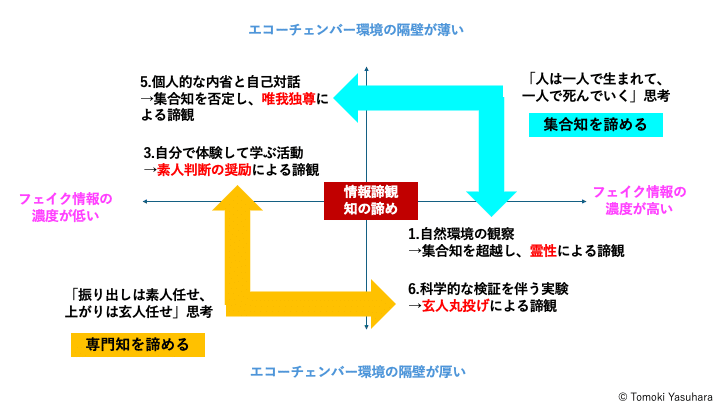

提示された7つを再度、グループ化してみます。フェイク情報から離れるもの、エコーチェンバー環境から距離を置こうとするもの、という二軸の観点で可視化してみました。7つを4つに圧縮したことになります。

この情報諦観のための4方向の図をベースに、もう少し押し込んでみます。

まずは、図表の左下。フェイク情報の濃度は低いけど、エコーチェンバー環境の隔壁が集めの場合。ここでは、外に逃げられないから、中で人た人の個別を目指すことになりますね。「みんな言っているけど、あなたはどうなんだ?」みたいな。「直接的な人間関係と対話」は、総意を否定して、サシでいく。「.ローカルコミュニティでのリアルな交流」とかは、今の天気や、最近の地元感が情報に乗っかっていくことで、標準を否定して辺境を尊ぶわけです。どちらも会うってことなので、物理的に体がポイントになります。

次に、図表の右上。フェイク情報の濃度が濃いめで、エコーチェンバーの緩めは、とにかく情報スピードに幻惑されなければなんとかなりそうな領域と言えます。「みんな好きなこと言っているけど、落ち着けば消えていく」感じです。ここでも身体先行の生活がポイントになると試考します。情報は早いほど良い、をズラすように否定するわけですな。ボディに逃げるので、ヨガや瞑想なども情報諦観の動きになるでしょう。

今度は、逆の斜め側を眺めながら試考します。左上を見ると「個人的な内省と自己対話」があって、集合知を否定するための唯我独尊が諦観としてありそう。右下にある「自然や環境の観察」は人の知を超えていくって話なので、霊性に意識を向けて諦観する。まとめちゃうと、集合知を諦める

「人は一人で生まれて、一人で死んでいく」思考と呼べます。

同じように、「自分で体験して学ぶ活動」は、素人判断を尊ぶことで、権威的な情報判断から離れる。「科学的な検証を伴う実験」はこの真逆で、玄人に丸投げする態度をとって諦観する。初期判断は素人で、後の検証は玄人で、っていう割り切りですな。バカで行くことを恐れない。賢さは、後片付けの頃にやってくると覚悟する。

「振り出しは素人任せ、上がりは玄人任せ」思考かなw

まだまだ「見通しが良い」と言えないが、まあ、あくまでもラボってことで。

・身体で情報をとらえていく

・集合知から距離を置く

・専門知に頼らない

ふむ、人々の中にいながら人々の思考から離れ、一人じゃないのに一人のように静かな心持ちで生活していく。情報諦観者とは、街の隠遁者だな。

娘「トーチャンがモデルみたいだね。日頃から仙人を目指してるって言ってるじゃん」

父「コンサルタントなんて情報操作の権化みたいなものだからな。おまけに、クライアントの会議室はチェンバーそのものだし・・・」

娘「まあ、そこから離れた生活がここにあるってことですよ」

父「長野って山ばっかりだから、それだけでも隠遁っぽいしな」

娘「あと、素人判断は私に任せればいいのよ!」

父「うーん、そこは少し考えさせてくれ」

全ての情報をフェイク濃度の違いだけで解釈し、全ての集団をエコーチェンバー環境を持ったものと扱ってみたら、どんなことが言えそうかを試考してみました。

そのうち、もっと気が利いたことを付け加えられると思う。「上がりは玄人まかせ」ってことにしてるので、生活思創の玄人になるまでは、素人的にもがいていくのじゃ。

Go with the flow.