生活空間の思創(4)「大掃除」

普段使いな生活イベントに、大掃除っていうのがあります。

小生も上の娘が中学生になったことを機に、先般、倉庫やらロフトやらに滞留する品々を大々的に処分する大掃除を行なっております。

娘「大掃除って、今までの生活を改めましょうって意味があるんだね」

父「片付けの魔法で有名なこんまり(近藤麻理恵)も含めて、物を溜め込まない生活を良しとする風潮っていうのがあってさ、一つの生活サイクルとも言える」

娘「ふーん、欲しかった物がいっぱいあるって、願いが叶ってる状態なのに」

父「まあ、ずーっと必要かどうかは別ですから。むしろ、モノの話ではなくて、手放せない気持ちの方がやっかいだってことでしょう」

娘「それで次は、手放したいっていう願いなんだね。でもって、大掃除でその願いを叶えるのか」

父「それがですね、娘さん。我が家を見てよくお分かりだと思うのですけど、手放すっていうのは成就しにくい願いなんすよ」

娘「ええ、しかと見届けました」

◼️試考の見通し

今回は大掃除を「生活に不要なものを手放していく行為」と大きく定義しておいて、この概念の日々の生活での置き所に関して試考します。

小生の実生活での記号接地は、家の中の大片付けなのですが、一方で、物事の手放していく迷いもそれなりに意味を持ちます。捨てられないことへの負い目って、なんなんだろうな?ってことです。

ここで、大掃除に対して、「最も縁遠い感じがする」でもって「対峙しそうな概念」を思案します。小生は、ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)を試考してみました。一言にしてしまうと、不確定な状態を受け入れる態度です。

※ここの対峙要素の選択は任意だよ。 小生が選んだ理由は、ネガティブ・ケイパビリティは生活思創が信条としていることだからです。あくまでも、ヤスハラにとっての大掃除を生活思創してます。でもって、ヤスハラにとっての生活の「見通しの良さ」を目指しています。

大掃除って、片付けきれてないものが溜まっていく臨界点で起きます。日常の掃除がルーティンだとして、大掃除には実施すべしの「判断」があります。この大掃除は生活に不要な物や、不要なのにこびりついたままのもの(頑固な汚れも含む)を手放す「判断の行使」だとするなら、ネガティブ・ケイパビリティが重視する「判断の保留」っていう見通しです。真逆の設定です。

もちろん、言葉としての対義語ではありません。よって、この段階では「大掃除↔︎ネガティブ・ケイパビリティ」とか言われても、ほとんどのひとはピントは来ないでしょう。まあ、だからこそ、この繋がりが細いものたちを可視化してみたら、思いがけない生活に思創が現れて「見通しの良さ」が拾えたりして、なんていう思惑なのだった。

いつもながら生成AIに「大掃除」と「ネガティブ・ケイパビリティ」の共通点と相違点を力技で整理してもらい、これを試考のきっかけにしてみます。

大掃除とネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)は、一見異なる概念ですが、共通点と対立点を持っています。それぞれの概念を具体的に説明しながら、共通点と対立点を明確にします。

大掃除

概念: 大掃除は、定期的に行う徹底的な清掃活動です。通常は年末や季節の変わり目などに行い、普段の掃除では手が届かない場所や、積み重なった汚れを取り除きます。また、整理整頓や不要品の処分も含まれることが多いです。

目的: 清潔で整理整頓された環境を維持し、健康と快適な生活を促進する。

ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)

概念: ネガティブ・ケイパビリティは、詩人ジョン・キーツが提唱した概念で、「不確実性、疑念、曖昧さに耐える能力」を指します。確実な答えや結論を求めず、曖昧な状況を受け入れ、それに対処する能力です。

目的: 創造的思考や深い洞察を促進し、複雑な問題に対する柔軟な対応力を高める。

共通点

・リセットと再評価:

大掃除: 家全体をリセットし、普段見過ごしている汚れや不要な物を取り除く機会です。環境をゼロベースで再評価し、整理整頓します。

ネガティブ・ケイパビリティ: 確実な答えや結論を求めず、現状を受け入れ、不確実な状況を再評価します。現状に対する柔軟な思考を持つことができる。

・時間と労力の投資:

大掃除: 徹底的な清掃と整理には時間と労力が必要です。しかし、その結果として清潔で快適な環境が得られます。

ネガティブ・ケイパビリティ: 不確実な状況に耐え、解決を急がずに考え続けるには時間と精神的な労力が必要です。しかし、その結果として深い洞察や創造的な解決策が得られることがあります。

・不快なプロセス:

大掃除: 汚れやゴミの処理、不要品の整理など、不快で手間のかかる作業が伴います。

ネガティブ・ケイパビリティ: 不確実性や曖昧さに耐えることは、不快でストレスを伴うことがあります。

対立点

・目的と結果の明確さ:

大掃除: 目的が明確で、清掃や整理の結果が具体的に見える活動です。汚れがなくなり、整理整頓された環境が得られるという具体的な成果があります。

ネガティブ・ケイパビリティ: 結果が明確でない状況を受け入れる能力であり、必ずしも具体的な成果がすぐに見えるわけではありません。曖昧さを受け入れ、不確実な結果に耐えることが求められます。

・対処方法:

大掃除: 具体的な行動(掃除や整理整頓)によって問題に対処します。計画的に取り組むことで、確実に清潔で整った環境を得ることができます。

ネガティブ・ケイパビリティ: 具体的な解決策を求めず、曖昧さや不確実性をそのまま受け入れます。直接的な対処よりも、状況を受け入れ、内面的な耐久力を高めることに重点があります。

・心理的アプローチ:

大掃除: 物理的な環境の改善に焦点を当てており、掃除や整理整頓によって心理的にもリフレッシュできる効果がありますが、主に外部環境の変化に依存しています。

ネガティブ・ケイパビリティ: 内面的な心理的アプローチに焦点を当て、不確実性や曖昧さに対する心の耐久力を高めることに重点があります。

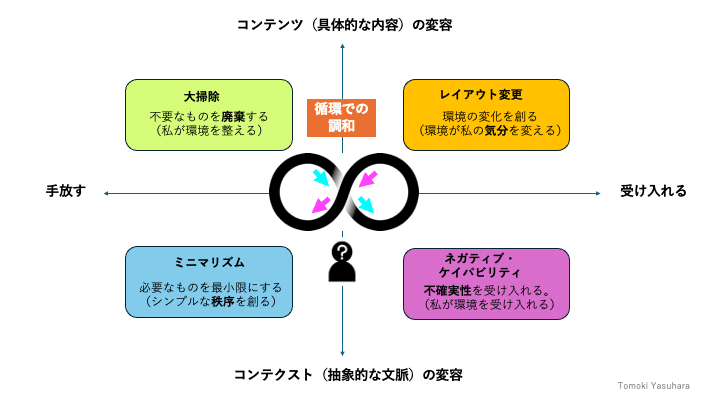

生成AIの提示したものを図解してみましたよ。

共通点と対立点がほぼ同量あるイメージですね。むしろ、AIとして均等に情報を集めてると思われます。まあ、そもそもの設定が無茶振りですから、この見取り図264を前提で試考します。

◼️2要素の微妙な関係を図解化するテクニック

では、まずは初期の見取り図を作ります。図表264を進化させて、もう少し「見通しの良い」図解にしてみましょう。この2つの要素が一つの世界(ここでは「世界=私という個人」)「共通点と対立点の分量がほぼ互角」ってことは何を意味しているでしょうか?

これって「二軸」で解説ができるかもしれないっているサインが寝てるんですね。どういうことかというと、図表265「二軸マップ拡張仮説」のチャートを見てくださいな。

現在の2要素に対して、もう二つ要素(グレーに白文字ののボックス)が足せるとしたら、4要素で二軸のマップが描けるかもしれない、ってことです。PとQは第3の概念と第4の概念です。こうすると大掃除とネガティブ・ケイパビリティという場違いに二つが同じマップの上に置けます。

この方針によって、マップとして「見通しの良さ」を目指すのです。

あ、忘れないうちに付け加えます。それが意味深いかどうかは図表だけではなく、図表を使う状況が決めますからね。ご留意ください。

また、同一人物の概念の使い分けという文脈なので、私からの眺めは二軸の中心点です。

さて、小生が中心にいると仮定するなら、二軸4要素をどう再設定してみるか?、を表現したのが図表266です。

・新たな2軸:横軸を<手放すー受け入れる>、縦軸を<コンテンツ(具体的な内容)ーコンテクスト(抽象的な文脈)>

・組み込む追加の2要素:抽象的な要素:ミニマリズムと、具体的な要素:レイアウト変更にしてみました。

・ミニマリズム:必要なものを最小限にする

→家の中にシンプルな秩序を作っていこうという概念です。この基準があるおかげで、廃棄の量的な大掃除の動機にもなるし、必要なものは大切にする質的な態度であるネガティブ・ケイパビリティと両立も可能だという見立てです。

・レイアウト変更:ありのままを受け入れる

→家の中に環境の変化を作る実践方法です。新しい景観を受け入れる過程で、が私の気分が変わっていく。有りものでの環境の再編という態度はを、大掃除のメンタル面での効果に通じる部分があります。同時に、物理的には家具類などの手持ちの物は変わらないままでいく、というネガティブ・ケイパビリティ的な視点も含んでいます。

これで4象限が収まるので、中央にいる私(閲覧者)からの見通しは良くなります。とはいえ、今度は、マップの特質から試考します。

◼️「4象限で中央に主観者がいる図」の特徴

さて、ここでちょっと本題を離れて、図の特徴と図解での扱い方についての説明をしてみます。やや、生活思創というより図解探求です。

軸が2本あるってことは、軸を挟んでお互いの要素には全く異なる意味があります、ってことになります。

・図の左右の意味の対称性:

中央の縦の線(Y軸ですね)を対象軸にして意味の違いがあります。上段には「大掃除」と「レイアウト変更」の意味の相違があって、これはレイアウト変更はなくてもコンテンツを減らしせば、自然と環境を変えられる(もちろん置き場はやや変わりますが、あくまでもサブ)、大掃除はなくてもレイアウト変更すれば環境を変える(もちろん廃棄は伴うでしょうけど、あくまでサブ)というニュアンスの違いがあります。

下段には「ミニマリズム」と「ネガティブ・ケイパビリティ」の意味の相違があって、これはネガティブ・ケイパビリティがなくてもミニマリズムで環境は整う(もちろん、ミニマリズムにも、ものが少ないことへの耐性はありますがサブ)、ミニマリズムがなくてもネガティブ・ケイパビリティの態度で環境は整っていることになる(もちろん、ネガティブ・ケイパビリティにも即断即決を手放す意味もふくまれてますけど、あくまでもサブ)というニュアンスの違いがあります。

・図の上下の意味の相似性:

中央の横の線(今度はX軸ですね)を対象軸にしも意味の違いがあります。今度はお互いを強める関係です。専門知識的には、下段の戦略ー上段の戦術になっているので、一貫性が担保されているので強固になるわけです。いい意味に見えるけど、注意が必要です。生活という中庸な世界では「やりすぎ注意」な偏った関係でもあるからです。

左側には「大掃除」と「ミニマリズム」の意味の類似があって、これはミニマリズムの方針に従って大掃除すれば、圧倒的に環境を変えられる(これだけだとマンネリ化が発生しやすい)っていう一貫性が発生しやすい。

反対に右側には「レイアウト変更」と「ネガティブ・ケイパビリティ」の意味の類似があります。ネガティブ・ケイパビリティの態度でレイアウト変更していけば環境の鮮度が保てる(同様に、これだけだとマンネリ化が発生しやすい)という一貫性が発生しやすい。

はっきり言って、状況に応じた両方の期間限定の一貫性が望ましいわけですな。なんにかんしても、やりすぎはロクなことがないのだった。

◼️大掃除とネガティブ・ケイパビリティを適応のサイクル

それでは本題に戻ります。大掃除とネガティブ・ケイパビリティを含んだ生活のリズムを試考していきます。ここからの問いは、「この4象限マップの最適な振る舞いって何?」になります。

実は、パターンがあるのです。

このパターンって、コンサルタントとして働く場面でもよく使うのですが、「一つの世界が矛盾しているように見える複数の要素が折り合うには動体で」ってことです。そして、その動体は襷掛け(たすきがけ)の関係を見せることが多いのです。ちなみに、これは適応のサイクルと呼ばれています。参考:「Panarchy Synopsis:Lance Gunderson、 C. S. Holling(2002)」

図表269図には♾️が乗っています。これが4要素の循環を表します。

♾️マークは8の字とも言われますが、左右両隣との対立関係を避けながら、上下両輪との過剰さを生む関係を最小限にしながら全体としては、4要素の特徴を取り込むことができる振る舞いです。

この適応サイクルの図は、その♾️が生み出す形式から対極性の統合とも言ったりする人もいます。参考:「Polarity Management:Burry Johnson(1992)」きっとどちらも同等の意味なのだろう。

以下、大まかな手順だよ

⑴「大掃除」に対抗概念「ネガティブ・ケイパビリティ」(最も縁が遠そうななもの)を置く。

⑵この2要素から、二軸に拡張するための第3と第4の要素を創出して、二軸マップに持ち込む。今回はミニマリズムとレイアウト変更。

⑶それを、これから解説する適応サイクルで説明してみる。

⑷あとは眺めながら、生活の見通しの良さに貢献するかどうかを試考する。

そんな手順なのだった。

◼️適応サイクルの事例

いくつか「適応サイクル」の図評価した事例を紹介しますね。むしろ、元ネタはこちらなのでした。

①:自分の事例

「新版ブランディングの基本(2023年)」に掲載の図表です。ブランドのコア・コンセプトを図解化したものです。

2つの対立し合うニーズを統合する視点として、この適応サイクルを利用しています。

②:「レジリエンス思考(みすず書房:2020)」の事例

この本は環境問題と環境が持つレジリエンスについて解説している本です。このP89に適応サイクルの図が載っています。これは自然環境が崩壊しても自発的に再生できるサイクルがあるので、それは崩壊ではなく新たな再生のきっかけ、という視点です。

この適応サイクルは環境問題を扱うときの構えとして・・・

(1)特定の要素だけに注目して、そこに固執するとうまくいかない

(2)全体の生態系までズームアウトして、生物相まで眺めると、それなりの循環がある

(3)なので長期的な視点(ここではレジリエンス思考って言ってます)が欠かせない

・・・って内容になります。

余談ながら、なんでこんな生態系の本なんかを取り込んでいるかというと、以前に地元の里山に植林していた松の立ち枯れ問題がきっかけです。松枯れの元凶の虫を駆除するために、市役所が農薬をドローンで撒くみたいな事案が立ち上がったのです。近隣に住む小生としては、「おいおい」って感じで、代替案の探求のためにこの生態系の本を手に取ったのでした。なんでも勉強になるねw

話をスタートに戻すと、大掃除という生活行動も思いっきり拡張したら、循環する「適応サイクル」の1要素ってことです。そして、それは動体であって、ネガティブ・ケイパビリティといった態度保留とは矛盾することなく、「ミニマリズム」や「レイアウト変更」といった抽象・具象を巻き込みながら、環境と自己の両方を変容させていくことができるって、ことになります。

※ちなみに、会社組織でも、従業員のエンゲージメントと生産性といった矛盾を内包している関係も適用サイクルでも説明できます。上手くいくと見通しは格段に上がります!

ただし、繰り返すけど、この説明が最適かどうかは会社の状況(つまり社会的な文脈)によりますから、使い方は注意します。

◼️まとめてみる

現在の生活ステージが次のステージに映っていく時の変容の内容をマトリックスでまとめてみました。あくまでも小生の生活コンセプトに沿ったマップからの視点です。

父「今回は、押入れやら倉庫の大掃除をやりきったね」

娘「私から見ると全部いらないものだからね。父と母のあーだこーだの議論も意味不明」

父「そうかあ。結局は、所有者側の思い入れだけの話ってことね。じゃあ、ミク関連のグッズの大掃除はいつするの?」

娘「ダメダメダメダメ。仮の話でも、それは推しへの冒涜です」

父「ご安心ください。家族全員の所有物に対して、父も母もネガティブ・ケイパビリティがあります」

大掃除をきっかけに生活コンセプトを可視化するところまでやってみました。風呂敷をバーンと広げてみるなら、何かは語れるのが生活思創なのだった。いや、生活とは生きることなら、生きてる限り生活思創のネタは尽きないのだった・・・と思う。

Go with the flow.