【AAPL/2021/3Q決算速報】、2021年第3四半期の結果は売上◎、EPS◎。CANSLIM定点観測。

(AAPLの会社概要・歴史・ビジネスモデル考察は以下を参照してください。)

大注目の「AAPL」のQ3-2021の結果が出ました。

$AAPL アップル Q3-2021最強決算を発表

— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) July 27, 2021

・売上:$81.43B/YoY+36.44%(予想$72.93B)◎

・EPS:$1.30/YoY+101.55%(予想$1.0)◎

<売上構成別>

・iPhone売上成長率/YoY+50%

・Mac売上成長率/YoY+16%

・iPad売上成長率/YoY+12%

・その他売上成長率/YoY+36%

・サービス売上成長率/YoY+33%

AH:△0.97% pic.twitter.com/BtCaEmjdTO

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

※YoY = year over year(前年同期比)

AAPLの2021年2Q決算は

・売上$81.43B/YoY+36.4%(アナリスト予想:$ 72.93B)→◎

・EPSは$1.30/YoY+101.55%(アナリスト予想$1.0)→◎

<売上構成別>

・iPhone売上成長率/YoY+50%

・Mac売上成長率/YoY+16%

・iPad売上成長率/YoY+12%

・その他売上成長率/YoY+36%

・サービス売上成長率/YoY+33%

AH:△2.30%

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

流石にこの驚愕の決算で、この仕打ちはないんじゃないかの。。

![]()

それでは詳しく見ていきたいと思います。

1. Revenue(売上高)

Q3-2021:売上$81.43B/YoY+36.4%増(アナリスト予想:$ 72.93B)。

順調に売上高を伸ばしていることが見て取れます。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

■ 売上推移

※YoY = year over year(前年同期比)

Q2-2019:$58,015M (YoY △5.11%)

Q3-2019:$53,809M (YoY 1.02%)

Q4-2019:$64,040M (YoY 1.81%)

Q1-2019:$91,819M (YoY 8.91%)

Q2-2020:$58,313M(YoY +0.51%)

Q3-2020:$59,685M(YoY 10.92%)

Q4-2020:$64,698M(YoY +1.03%)

Q1-2020:$111,439M(YoY +21.37%)

Q2-2021:$ 89,584M(YoY +53.63%)

Q3-2021:$ 81,434M(YoY +36.44%)

※Appleは年度末は9末です

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

以下は2021年3末までのデータではありますがアンドロイドに押されていたiOSのシェアは徐々の上昇基調を保ってきています。

2. EPS(1株当たりの当期純利益)

Q3-2021:(non-GAAP)EPSは$1.30/YoY+101.55%(アナリスト予想$1.0)

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

■ EPS推移

※YoY = year over year(前年同期比)

Q2-2019:$0.62 (YoY △9.82%)

Q3-2019:$0.55 (YoY △6.84%)

Q4-2019:$0.76 (YoY 3.14%)

Q1-2019:$1.25(YoY 19.62%)

Q2-2020:$0.64(YoY 3.58%)

Q3-2020:$0.65(YoY 18.35%)

Q4-2020:$0.74(YoY △1.99%)

Q1-2020:$1.68(YoY 34.40%)

Q2-2021:$1.40(YoY +119.78%)

Q3-2021:$1.30(YoY +101.55%)

※Appleは年度末は9末です

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

成長率の減速が心配されましたが引き続き100%を超える力強い成長を行なってきています。

3.企業KPI

AAPLはセグメント毎の切り分けを行なってくれています。5つの事業領域で構成されています。全体としては以下の通り成長してきています。

■:iPhoneの売上高の推移

まずは売上全体の5割近くを占めるiPhoneです。iPhoneは引き続き堅調な成長を実現できておりYoYの成長率は50%と高水準に回帰しています。

■:Mac、iPadの売上高の推移

それぞれ10%程度の構成比率を占めるMacとiPadの売上推移は以下となっています。伸び悩む事業分野ですが、事業構成に占める構成比率が少ないので影響の度合いは軽微です。

【Mac】

【iPad】

■:その他製品の売上高の推移

Wearables,Home and Accessories等の「その他製品」は売上高で10%程度しか占めていませんが、成長率は高い事業分野になります。

■:サービスの売上高の推移と売上に占める構成比率

上記4つは製品に関するものでしたが。全く性格の異なるサービスについては成長率が高く期待される分野となっています。サービスについては主に以下が含まれています。

✔︎広告

✔︎Apple Care(修理等のサービス)

✔︎デジタルコンテンツ

✔︎マップ

✔︎Siri

✔︎iCloudストレージ

等が含まれているとしています。

売上構成に占める比率も徐々に上昇してきています。安定した積み上げ型の利益が見込めることから、今後サービス事業の進展が期待されるところですね。

4.ガイダンス

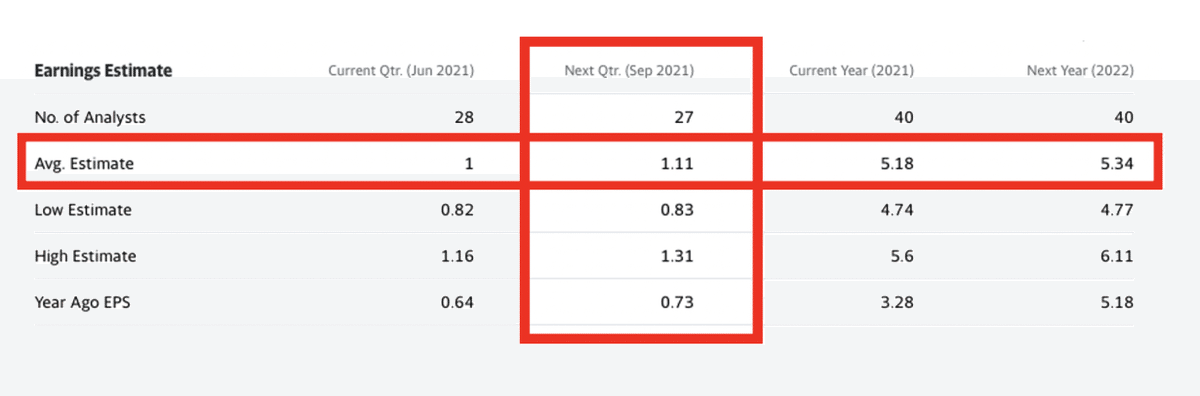

AAPLはガイダンスは発表していませんが、2022年度1Qのアナリスト予想は以下となっています。

ただ、下記は今回の決算を受けて更新はされていません。今回の決算発表を受けて上方修整がなされることは確実といえるでしょう。

【売上高予想】

【EPS予想】

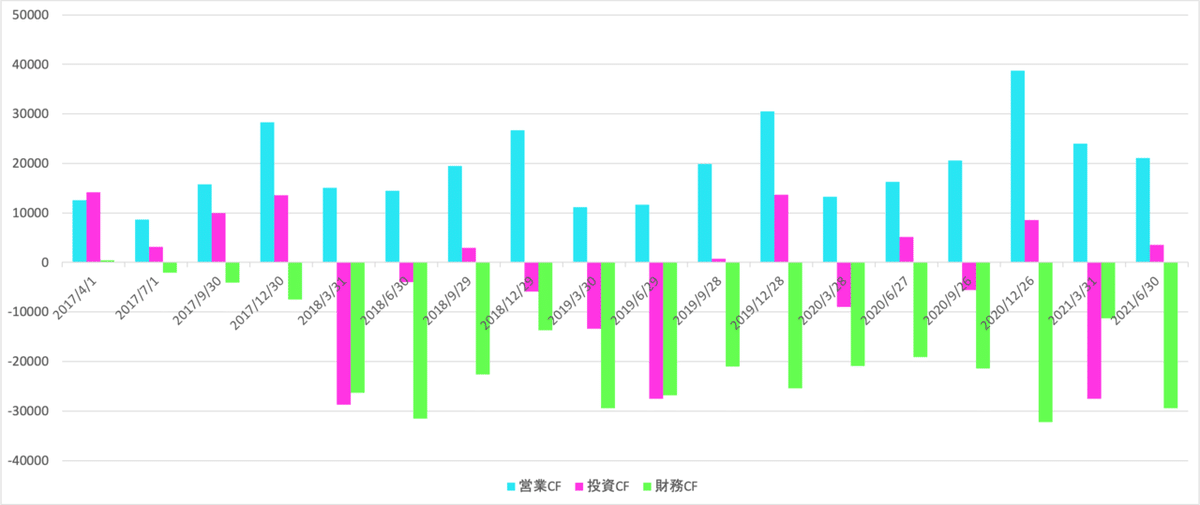

5. CF (営業CF,投資CF,財務CF)

以下はAAPLのCFの推移です。

営業CF:21.09B/前年同期11.25B

投資CF:3.57B/前年同期5.16

財務CF:△29.39B/前年同期△19.11

またAAPLは自社株買と配当を合わせた総還元性向が高い企業としても有名です。今回、再び総還元性向は100%を超える水準に回帰しています。

配当と自社株買の内訳は以下です。主に自社株買を通じて株主還元をしていることが伺えます。

この自社株買の水準は非常に大規模なもので発行済株式数は以下の通り継続して下落しており、EPSの引き上げに大きな役割を担っています。EPSを算出する際の分母である発行済株式数を削減していますからね。

6. 財務状況

AAPLの財務状況は安定しています。以下は総負債比率ですが、上昇傾向にあります。直近数四半期は80%を超えてきています。

しかし、営業利益24.3Bに対して金利含めた、その他収益は+0.2Bとなっており支払利息が収益を圧迫している様子は見受けられません。

また、単純な借金は113.7Bとなっていますが直近4四半期の営業CFは104Bとなっており、営業CFの1年分と考えると深刻に考える必要はありません。

7.AAPLをオニール流のCANSLIMで分析

CANSLIM分析は成長株投資の神として崇められるオニールが編み出した分析手法です。以下でまとめています。

当マガジンは各銘柄のCANSLIMを定点分析を行っています。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

C:◯ → ◎

A:× → ◎

N:△ → △

S:△ → ○

L:◯ → ○

I: ◯ → ×

M:◯ → ◎

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

2021年7月28日時点のAAPLのInvestors Business Daily上の総合評価は96点と殆ど最高水準となっています。

■ C(=Current Quarterly Earnings)◎

まずはファンダメンタルで一番重要な「C」です。「C」は直近EPSに関する指標です。直近の成長率は高くCの絶対条件は満たしているので◎としています。

「C」の条件

● 最低条件は前年同期比直近EPS成長率は25%以上

→ 合格

● 強気相場の時は前年同期比直近EPS成長率は40%以上

→ 合格

● 過去10四半期に以前に比しEPS成長率が加速している

→ コロナを機に成長が加速している

● 直近売上成長率は少なくとも25%以上上昇、又は直近直近3四半期で売上増加率が加速していることが最低条件

→ 36%成長しており直近増加している

(補足条件)

● 2四半期続けて大幅にEPSが成長

→ 2四半期連続で大幅に成長している

● 翌四半期、翌々四半期も力強い成長が予想されている

→ 翌四半期以降高い成長率でありながらも減速が予想されている

● 今後2年間で成長の軌道にのるガイダンスがある

→ 今後の成長率は今年より減速が見込まれている

● 同業他社でEPSの成長率が高い銘柄が少なくとも1つ以上存在

→ 競合といえる企業は少ない

(注意点)

● EPS成長率が66%以上の減少が二四半期続けば危険

→ 問題なし

■ A(=Annual Earnings Increase)◎

次はAです。Aは年間EPSの推移です。以下の通りほぼ完璧に近い水準でみたしているので◎とします。

「A」の条件

● 過去3年連続で年間EPSが増加。EPS Stabilityが25以下

→ 2019年は僅かながら下落しているが直近2年は加速している。EPS Stabilityは6と抜群の成績を残している。

● 年間EPSの増加率が25%-50%以上の銘柄を選択

→ 年間EPS成長率は57%と加速している

● ROEが17%以上(出来れば25%以上)

→ ROEは135%と驚異的な水準を叩き出しており文句なし

(補足条件)

● アナリストのコンセンサス予想が翌年EPSが上昇すると見込んでいる

→ EPSの上昇を見込んでいるが減速が見込まれている

● 実際のEPSに比べて営業CFが20%以上大きい

→ 満たしている

■「N」(=New Products, New Management, New Highs=新興企業、新製品、新経営陣、正しい株価ベースを抜けて新高値)△

次は「N」です。Nは新しい何かを持っているかということになります。以下の点を加味して「△」という評価となります。

「N」の条件

● 成長著しい新興企業

→ 新興企業ではない

● 新しい画期的な製品やサービスを提供

→ 画期的なサービスはないがクラウドや広告などのサービス事業が伸びている

● 素晴らしい経営陣

→ ティムクックCEOに引き継がれてからも成長は持続している

● 正しい株価ベースを抜けて新高値

→ 新高値をとって勢いを増しているが、直近中国の株価下落の影響を受けて新高値から引き戻されている

■ S(=Supply and Demand) ○

次は株式の需要と供給についての項目です。自社株買を積極的に行なっており、しっかり売り枯れをこなしてから上昇しているので○としています。

「S」はあくまで急騰するための条件として必要な項目です。GAFAMのような大型銘柄で、この項目が悪かったから即座に投資対象から外すというのも早計です。

「S」の条件

(供給側)

● 発行済株式数が多い銘柄は上昇しにくい

→ 発行済株式数は167億株と非常に多い(オニールは5億株でも多いとしている)

● 長期間かけて自社株買を継続している企業

→ 自社株買を大規模に継続的に行っている

(需要側)

● 株価下落時で出来高が枯れてきているか、上昇時に出来高を伴っている

→ ベースで出来高の枯れを確認した上である程度の出来高を伴って上昇してきている。

(補足条件)

● 経営陣が発行済株式の1%-3%以上を保有(中小型株なら3%以上)

→ CEOのクック氏ですら保有株比率は0.05%となっています。

● 過去2-3年の間に総資本に対する負債率が減少している

→ 増加傾向にあり80%を超えているが利息は収益を圧迫しておらず営業CF1年分で返済可能

(注意点)

● 過度な株式分割を行う企業は危険

→ 株式分割はおこなっていない。

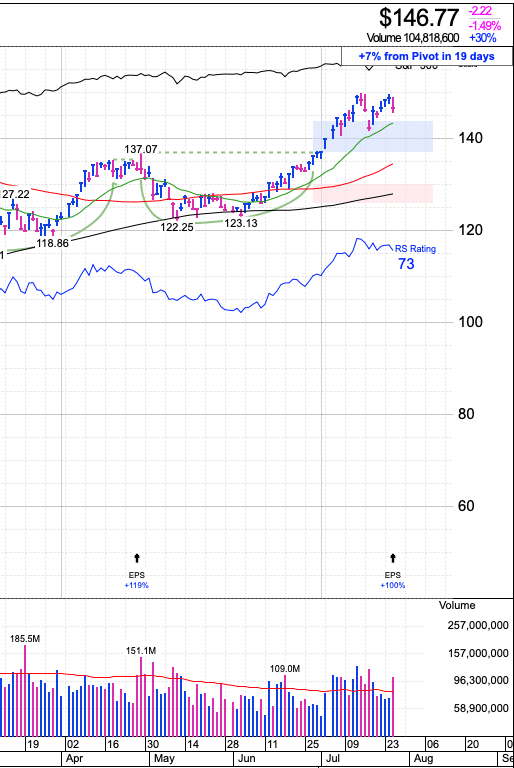

以下は直近の株価推移と出来高です。売り枯れを確認してから出来高を伴って高値をとっています。ただ、直近下落時の出来高も若干大きくなっているのでポジションが溜まっていることが伺えます。

今回の超絶決算を受けてのAHでの下落も中国株の煽りと溜まってたポジションのセルザファクト的な要因が大きいかと思います。9週連続上昇していましたからね。

CEOのTim Cookをはじめとした保有比率は以下となっています。一見すると少ないのですが、十分インセンティブが働く水準といえるでしょう。

■「L」(=Leader or Laggard=主導銘柄か、停滞銘柄か)○

主導株か停滞銘柄かという基準としてLがあります。Lの条件は以下なのですがレラティブストレングスが前回の55から73に上昇しているので○に引き上げます。

「L」の条件

● 業界内で上位2-3位の銘柄を狙う(時価総額ではない)

→ 業界の中で1位

● レラティブストレングス指数が80以上(大化け銘柄の平均は87)

→ レラティブストレングスは73という惜しい水準

(注意点)

● 共振株(=おこぼれ企業)には投資しない

→ おこぼれ企業ではない

● レラティブストレングス指数が60以下の企業に投資してはいけない

→ レラティブストレングスは73

■「I」(=Institutional Sponsorship=機関投資家による保有)×

株価を引き上げるのは機関投資家です。機関投資家の買が確認されているかの条件についてオニールは以下の基準をお伝えしています。機関投資家の投資残高が増えていない点を受けて△としたいと思います。

「I」の条件

● 直近四半期で、株主数が著しく増加しているか?(一番重要)

→ 減少に転じている

● 最近の数四半期で、保有している機関投資家の数が着実に増加しているか?

→ 直近の1月-3月のレポートでは僅かながら減少している。

● 株主となった機関投資家は優秀か?

→ インデックスファンドが多くなっており不明

過去4四半期の投資しているファンドの数は以下となります。6末で減少に転じています。

Sep-20:5628

Dec-20:5832

Mar-21:5902

Jun-21:5879

一方、保有残高は以下の通りとなります。3末の時点で保有残高は若干少なくなっています。残高は停滞気味ということができるでしょう。

6末においては7月中に集計がなされるので今後が注目です。また、優秀なファンドや機関投資家に保有されていることも重要な要素となってきます。

【機関投資家】

さすが世界最大の企業ということもありインデックス蘇生会社であるバンガードやブラックロックが上位をしめています。バフェット銘柄ということもあり、バフェットのバークシャーが3位というのが特徴的ですね。

【ファンド】

我らがVTIを始めインデックス企業が上位を独占しています。アクティブファンドがないので優秀なファンドが参加しているかどうかは分かりません

■ M (= Market Direction) ◎

市場全体がUptrendなのかどうかという点は非常に重要になります。

銘柄自体が良くても市場全体の調子が悪いと適切なベースを上抜けたファンダメンタルが良好な銘柄でも上昇しないという事態になります。

Mの条件についてはCANSLIMの目次記事の中でまとめておるぞい!

![]()

2021年7月28日時点のオニールのInvestors Business Dailyの評価はでは「Confirmed Uptrend (確固たる上昇相場)」から「Uptrend under pressure (下方圧力ありの上昇相場)」に引き上げられています。

毎週マーケットレポートを纏めていますので以下のマガジンで定点観察していただければと思います。