(米国株式市場11月21日〜25日)代表株価指数は続伸。S&P500指数も200MAや年初からのトレンドラインに迫る。弱い経済指標やFOMC議事要旨でFED Pivot織り込みは2023年央に前倒し。実質金利は低下で株反発をサポート。来週は雇用統計。

(全文無料で読めます)

おはようございます!

今週はPMIの大幅下落に端を発して総じて堅調に推移しましたね。ドル円も再び140円を下回って推移しています。CPI、PPI、PMIと経済指標からインフレのPeakが終わったという見方が強まっていますね。

現状リセッションによるEPS下落よりも、CPI減速の歓喜の方が上回っているという状況になっておるな!

それでは詳しく見ていきましょう!

1. 今週の合戦の振り返り(要約ver.)

S&P500指数やラッセル2000指数も200MA目前の水準に。

S&P500指数は年初からのトレンドラインにも近づき、50MAを超えている銘柄の比率は90%近くと短期的な天井の兆候もある

ナスダックは200MAまでは距離があり上値余地はS&P500指数より大きい

マーケット環境は引き続きConfirmed Uptrendで継続。売り抜けはS&P500指数とナスダックでそれぞれ1ずつと軽微

弱いPPIやハト派的なFOMC議事要旨を受けて名目金利は下落

利上げ織り込みもターミナルレートは5.0%-5.25%で変わらずもFED Pivotの織り込みが先週の2023年末から2023年央に前倒し

期待インフレ率は横ばいで結果として実質金利は下落基調を維持

VIXは20まで急低下

2. 代表株価指数動向(&強気相場 or 弱気相場判定)

既にダウ平均は200MAを大きく上回っていますがS&P500指数やラッセル2000指数も200MAが近づいてきています。

4指数の年初からの推移は以下となります。

赤:ダウ平均▲5.9%

黒:S&P500▲15.5%

青:ラッセル2000 ▲17.0%

緑:ナスダック総合指数 ▲28.2%

グロース企業の比率が高い指数ほどペインとなっていますね。

ちなみに仮想ハイグロ指数のARKKは相変わらずの最安値付近をうろついています。

それではS&P500指数とナスダックを詳しくみていきましょう。

□ S&P500指数

S&P500を見ていきましょう。赤線が50日移動平均線(MA)、緑線が100日移動平均線(MA)、黒線が200日移動平均線(MA)です。

100MAに支えられる形で200MA目前の水準まできています。また、年初からのトレンドラインにも近づいてきています。

この二つをしっかり上抜けていけるかが重要になってきますね。ではAD lineについて見ていきましょう。

「AD line(Advance/Decline Line)」とは以下を指す。

(今日上昇した銘柄数 - 今日下落した銘柄数) + 昨日のAD Line

bull marketになる時はいち早くAD Lineが上昇し、bear marketになる時はいち早くAD Lineが下落する傾向があるんじゃ。去年のナスダックなんかまさにそうじゃったな

昨年のナスダックは指数はGAFAMに支えられて上昇するも全体としては株価が下落に転じておりAD lineは下落基調じゃったからな。

10月の底からは上昇していますが直近踊り場となっています。AD Lineは直近大きく上昇しちえます。直近の反発を演出した7月から8月と同様の動きとなっていますね。

50MAを超える銘柄の比率は現在57%となっています。この比率が0に近づくと反発する傾向にあり、90%付近になると一旦の天井を打つ傾向にあります。直近8月の天井をつけた水準とほぼ同じ90%の水準となっています。

トレンドラインが近く、短期的な天井を示す兆候があるということですね。上目線ではあるものの、トレンドラインを上抜けできるか神経質な展開となってくることが想定されます。

□ NASDAQ総合指数

同じく赤線が50日移動平均線(MA)、黒線が200日移動平均線(MA)です。50MAは奪還していますが、100MA(緑)にも届いていない状況です。

ADラインも10月よりは上にいますが、だいぶ反発が弱いですね。

50MAを上回っている銘柄も78%まで上昇していますが、S&P500指数よりは上値余地がありますね。

□ 現在は強気相場?弱気相場?

10月13日を上昇の試しとし、7日目の金曜日にフォロースルー・デイ(FTD)となり株式市場ステータスは「Confirmed Uptrend(確固たる上昇相場)」となりましたが、その後11月2日のFOMC後の下落を受けて「Uptrend under Pressure(上昇相場頭打ち)」に格下げとなりました。

しかし、11月10日のCPI発表後に株価は大暴騰し、現在は「Confirmed Uptrend(確固たる上昇相場)」に返り咲きました。株は買っても良い水準です。

売り抜け日はナスダックとS&P 500に1ずつカウントされています。損切りラインを毎回設定し、リスク管理をした上で投資に臨みましょう。

■ それぞれの言葉の定義:

◇ フォロースルーデイ(FTD)

① 主要指数(S&P500/NASDAQ)が弱く寄りつき、強く引ける日(前日比プラス)を待つ =上昇の試し。

② ①が出現してから4~7日目(が理想、それ以前もその後も出現する)に、出来高を伴って約1.5%以上の上昇を見せる日を待つ。

◇ 売り抜け日(Distribution Day)

前日より「出来高」が増加し且つ「指数が0.2%以上下落」する。

◇ 売り抜け日カウント

以下を満たせば天井圏の下落警戒となる。

● 4週間-5週間で売り抜け日が3-5日起こる(市場上昇中にも発生)

● 2-3週間という短い期間で売抜日が4日あっても当然注意が必要

カウントから25営業日経過後には消滅する。また、上記の条件を満たさなくても売り抜け日がカウントされることもあり、これは「指数が失速する」という意味のカウントとなる。

株価指数が活発な出来高の中で上昇していくなかで、前日と同じような出来高なのに停滞した場合にカウントがなされることがある。

■ 参考:

・FTD(フォロースルーデイ)後の1日目、2日目にDistribution day(売り抜け日)が発生すると95%の確率で失敗。

— 秀次郎@戦国のバレンティン(損切會会長, 旧メタ次郎) (@hidejiromoney) March 17, 2022

・FTD後の3日目にDistribution dayが発生すると70%の確率で失敗。

・FTD後の4日目、5日目にDistribution dayが発生すると30%の確率で失敗。https://t.co/E3uiCYj19F https://t.co/GB0V4XYylk

S&P500, NASDAQ, NYダウは引けにかけて駄々下がり。オニール式では株式市場ステータスが「上昇相場頭打ち」から「株式市場調整中(Market in collection)」にさらに格下げされました。

— 秀次郎@戦国のバレンティン(損切會会長, 旧メタ次郎) (@hidejiromoney) September 30, 2021

株は「買ってはいけません👴」。(2020年は2月25日にMarket in collectionに、その後コロナショック本格化) pic.twitter.com/ihGZiNryQY

CANSLIMの「M」は本当に凄い。

— 秀次郎@戦国のバレンティン(損切會会長, 旧メタ次郎) (@hidejiromoney) November 9, 2021

オニール投資に興味がない人もMの「売り抜け日」の考え方は学ぶべき。知っていればコロナショックも回避し絶妙な時期に資金投入できた。二番底に怯える必要もなかった。

Mでは直近10/1に調整相場入りと判定、10/14に脱出。S&P500はそこから約6%、NASDAQは約8%上昇⤴︎ https://t.co/Idg6JqJLWd pic.twitter.com/6CHQBhDk7Q

3. FRB動向

(FRBの金利動向に気をつける)過去を振り返ると、FRBの金利が引き上げられたことがきっかけで弱気相場が始まり不景気に突入した歴史があります。弱気相場が終わるのは金利が下げられた時が多いです。最も簡単で役に立つ金融指標はFederal Fund(FF)レート(政策金利)。

コンピューターによる自動売買や様々なヘッジサービスによってリスクの高い弱気相場で発生する株価の下落から資金を守るために、ポートフォリオの大部分をヘッジするファンドが現れました。金利が急騰する場面は相場が下落しやすい仕組みになっています。

↓↓(参考元:米FRB特集)

□ 先週のイベント(11月14〜18日)

◇ 米PPI

10月のPPIは前年同月比8%上昇。伸びは前月の8.4%から鈍化し、2021年7月以降で最小。

市場予想の8.3%も下回った。サービス価格が約2年ぶりに下落に転じた。インフレが抑制され始めたことが示され、連邦準備理事会(FRB)が積極的な利上げペースを鈍化を想起させる内容

食品とエネルギーを除いたコア財価格は0.1%下落。9月は横ばいだった。コア財価格の下落は20年5月以降で初めて。

サービス価格は0.1%下落。20年11月以降で初めて下げに転じた。9月は0.2%上昇していた。貿易サービスで下落が見られ、輸送・倉庫サービスの価格は0.2%下落した。

◇ 小売

10月の小売売上高(季節調整済み)は前月比1.3%増加した。市場予想の1%増を上回り、消費支出が第4・四半期の米経済を下支えする可能性を示唆

自動車、ガソリン、建築資材、外食を除くコア小売売上高は0.7%増加した。9月は0.6%増と、前回の0.4%増から上方改定された。

□ 今週のイベント(11月21日〜25日)

◇ PMI

11月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は46.3と、10月確定値の48.2から低下。

景気拡大・縮小の節目である50を下回ったのは5カ月連続

新規受注指数は46.4と10月の49.2から低下し、2020年5月以来の低水準

インフレ鈍化の兆しも示された。投入価格指数は65.7と10月の67.0から低下し20年12月以来の低水準。供給のボトルネック緩和を受けた。

サービス業PMIは10月の47.8から46.1に低下

◇ FOMC議事要旨

政策立案者の「かなり多数」が、利上げペース鈍化が「間もなく適切になる」との見方に同意

急速な金融引き締めの効果が浸透するにつれ、前倒しでの利上げをやめてより小さく慎重な利上げに遷移できる

当局者がこれまでの経過におおむね満足

この議事要旨はあくまで11月に発表された10月のCPIの前に開催されたFOMCの議事要旨じゃからな。CPI減速の前で既にこのような話がおこなわっれていたというのはハト派的に転換の兆候とみることができるの!

□ 金利動向(FF先物金利/市場の利上げ織り込み)

参考:CME FedWatch

◇ 前提知識:FRBによる金利引上げ

1回目:0%-0.25% → 0.25%-0.50%

2回目:0.25%-0.50% → 0.50%-0.75%

3回目:0.50%-0.75%→ 0.75%-1.0%

4回目:0.75%-1.0% → 1.0%-1.25%

5回目:1.0%-1.25% → 1.25%-1.50%

6回目:1.25%-1.50% → 1.50%-1.75%

7回目:1.50%-1.75% → 1.75%-2.00%

8回目:1.75%-2.00% → 2.00%-2.25%

9回目:2.00%-2.25% → 2.25%-2.50%

10回目:2.25%-2.50% → 2.50%-2.75%

11回目:2.50%-2.75% → 2.75%-3.00%

12回目:2.75%-3.00% → 3.00%-3.25%

13回目:3.00%-3.25% → 3.25%-3.50%

14回目:3.25%-3.50% → 3.50%-3.75%

15回目:3.50%-3.75% → 3.75%-4.00%

16回目:3.75%-4.00% → 4.00%-4.25%

17回目:4.00%-4.25% → 4.25%-4.50%

18回目:4.25%-4.50% → 4.50%-4.75%

19回目:4.50%-4.75% → 4.75%-5.00%

20回目:4.75%-5.00% → 5.00%-5.25%

基本は「25bps」ずつの利上げです。しかし、景気動向によっては50bps利上げすることも考えられます。2022年5月FOMCは50bps実行、6月75bps、7月75bpsの利上げを実行。

8月も75bps、11月も75bps(4回連続)の利上げを行いました。つまり15回目まで利上げが終わっています。

13回目:3.00%-3.25% → 3.25%-3.50%

14回目:3.25%-3.50% → 3.50%-3.75%

15回目:3.50%-3.75% → 3.75%-4.00%

今週金曜日終了時点では以下となっています。12月14日会合の50bpsの確率は71.1%となっています。最終的な到達地点は5.0%-5.25%で2023年7月には早くも利下げを見込んでいます。

因みに先週金曜日終了時点では以下となります。最終到達地点は々ですが、今週のほうが利下げに転じるのが前倒しとなっているのがわかりますね。

過去の経験則に基づけばFED PIVOT(FEDの政策転換)が起こった後に株価は底をつけています。これを真実とするならば来年も厳しそうな展開が予想されます。

FED Pivotは期待で買って事実で売り https://t.co/HcSNvP2P7Y

— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) November 16, 2022

□ FRBのバランスシート(BS)拡大・縮小動向

BSが拡大するということは、市場に流通する資金が増大して、景気を加熱させることに繋がります。

FRBは金利を引き上げる前に、まずはバランスシート(BS)の拡大停止(テーパリング、資産買い入れプログラムの変更)を実行します。すでにテーパリングは3月に終了しています。

※資産買い入れプログラムについて、米国債を月800億ドル(約8兆4千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルのペースで買い入れていました。こちらのペースを下げることを「テーパリング」といいます。

現在の推移です。順調にシュリンクしています。利上げと緊縮の二刀流を進めています。

今は景気を冷ます「BS縮小」が6月1日より始まっています。

「テーパリング」はFRBのBSの「拡大」を細切にして終了させていくことですが、その後利上げ、そして次はBSの「縮小」です(テーパリング→利上げ→BS縮小/QT)。

BSの縮小ですが、量的緩和で購入した債券などが償還された時に再投資しない場合はFEDのBSは縮小していきます。このようにバランスシートを縮小することを「QT(Quantitative Tightening)」といいます。

前回は4回利上げがおこなわれたあとQTが実施されましたが、今回は「約9兆ドルに膨れ上がっているバランスシートについては6月、7月、8月に毎月475億ドル圧縮し、9月から最大950億ドル圧縮する」ということで既に縮小は開始されています。

□ ブレイクイーブンインフレ率(期待インフレ率)

「ブレイクイーブンインフレ率」とは、「債券市場が期待する」インフレ率を意味します。

株式や金にとって重要な実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引くことによって求められます。つまり期待インフレ率が高くなれば実質金利は低下して株式や金にとってプラスになります。

10年は2.32%(先週は2.28%)、5年は2.34%(先週は2.32%)と先週からは小動きとなっています。

債券市場は最近ずっとデフレを見込んでいます。債券投資家は米国のインフレは粘着しないと考えています。むしろ5年の期待インフレ率2.34%というのは今後5年のインフレ率の幾何平均が2.34%であることを意味します。

現在の8%近いインフレから逆算すると将来的に不況で大きなデフレがくることを見込んでいるように思います。

確かにインフレ率は10月の結果で減速を開始していますが、今後はどこに落ち着くのかということが重要になってきます。5%程度で停滞するようであれば期待インフレ率は上昇していくことが見込まれます。

2021年11月:上昇転換しましたが、その後に年末にパウエル議長がインフレは「インフレは一時的」という認識を改め、緩和引き締めが意識されたことで暫く沈静化していました。

2022年2月:ウクライナ戦争など地政学リスクで原油や小麦が急騰し、債券市場もインフレを懸念している動きが明確になっていました。今は積極的な引き締めが意識され、その動きが漸く一服しています。

2022年5月:10年ブレイクイーブンインフレ率が一時は2.95%まで上昇しましたが、5月に入り2.62%まで下がりました。利上げペース織り込みデータとしっかり連動。しかし、雇用統計とCPIを受けて反転上昇、5年の期待インフレ率は再び3%を超えました。2022年6月:FRBの「インフレ対策に無条件でコミット」など発言もあり、また経済指標が曇り始めてきたことでリセッション懸念まで噂されるようになりました。ブレイクイーブンインフレ率もそれを織り込んでか下落に転じました。

2022年8月:少々上昇していましたが、CPIの頭打ちを受けて下落、そのまま上昇はしていません。

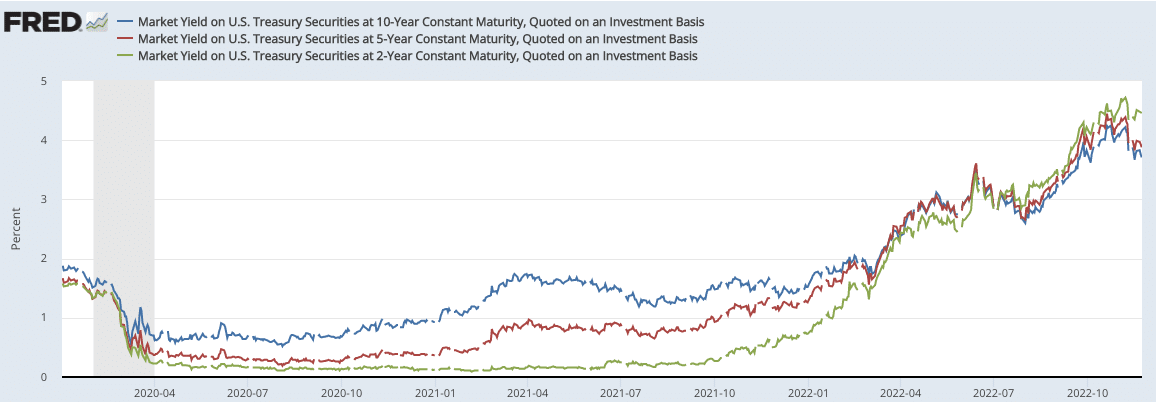

□ 名目金利(2・5・10年債利回り)

長期金利の動向は株式市場関係者は非常に注意深く見ています。10年債利回りと株式のバリュエーションは「シーソーゲーム」の関係にあるからです。

長期金利が上がれば(債券が売られれば)株の評価は下がります。

秀次郎が超富裕層の気持ちになってじっくり考えてみると、元本保証に近い債券投資で3%などの利回りが確保できるのに、わざわざボラの高い株に投資をすることはないでしょう。あくまで元本が大きい人の考え方ですね。

実際、債券金利が上昇すると株式市場が下落するメカニズムは、こういうことです。以下は2020年からの推移です。

直近5年債と10年債はCPI減速とリセッション懸念で下落するものの、2年債はFEDのタカ派的なスタンスを受けて停滞しています。

結果として2年-10年の逆イールドは拡大しています。現在逆イールドは▲0.74とITバブル崩壊やリーマンショックの時を大きく超えて深掘りしています。

現在よりひどい逆イールドはボルカー時代まで遡ることになります。

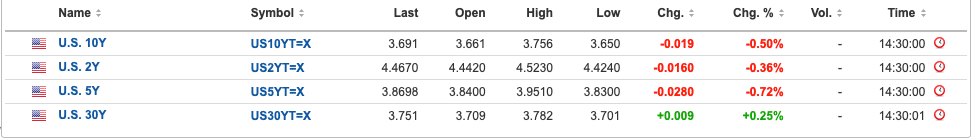

今週と先週の金曜日時点でのデータを比較すると以下となります。

全ての年限で金利は低下していますね。特に10年や30年などの長期債での落ち込みが大きくなっています。リセッションを織り込み始めています。

□ 実質金利

株式や金にとって最も重要なのは実質金利です。

実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引くことで実質金利は求められます。以下が10年の実質金利の推移です。

直近株式市場が上昇しているのは実質金利の下落によるところが大きいといえるでしょう。

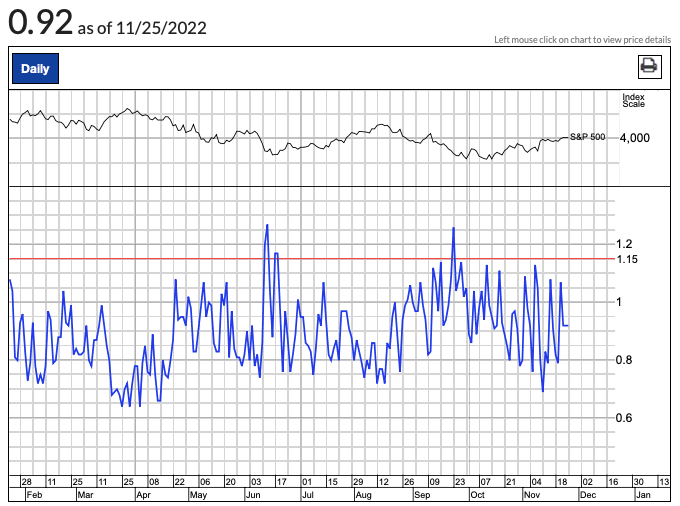

4. プットコールレシオ

ここでは年初来からの比率(%)を観察します。直近の投資家心理を確認します。

プットコールレシオ = Put売買金額 /Call売買金額

⑴プットコールレシオ > 1 = Putの売買代金が大きい = 投資家が株式相場下落を期待(悲観的)

⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)

上記で算出されます。つまりプットコールレシオが1を超えているということはPutの売買代金の方が大きく下落を警戒する投資家が多いことを意味します。(オニール流では1.15が基準)

これは相場が悲観的なことを意味しており相場の底局面ではプットコールレシオが高くなる傾向があります。

一方、プットコールレシオが1を下回っているということはCallの売買代金の方が大きく上昇を期待する投資家が多いことを意味します。ただ、これは楽観的であるということを意味しており、相場の高値圏ではプットコールレシオは低くなる傾向があります。

11月18日(金)終了時点では0.92(11月18日(金)終了時点では0.91)となっています。市場は楽観的です。

5. Volatility index(VIX指数/恐怖指数)

VIXとは市場で取引されている価格から逆算された「株式市場のボラティリティ」のことを指します。

株価指数は上昇時は緩やかに上昇し、下落時は急落します。市場参加者が高いボラティリティを見込んでいるということは、市場に対して不安を抱いていると想像できます。

VIX指数は株価の先行きにどれほどの振れ幅(ボラティリティー)を投資家が見込んでいるかを示す「株価変動率指数」のうち、米国株を対象にした指数。通常、株安が懸念される局面で上昇し、20を超えると不安心理が高まっていると解釈される。その場合、「株価が今後1年間に約7割の確率で上下20%の範囲で変動する」と投資家が予想していることを示す。

2008年の金融危機の際にVIX指数が80超に上昇して注目を集めた。18年2月と10月にもVIX指数の上昇をきっかけに米国株が下落する場面があった。VIX指数の上昇に連動して機械的な株売りを出す「リスク・パリティ」などと呼ばれるファンドが存在するからだ。

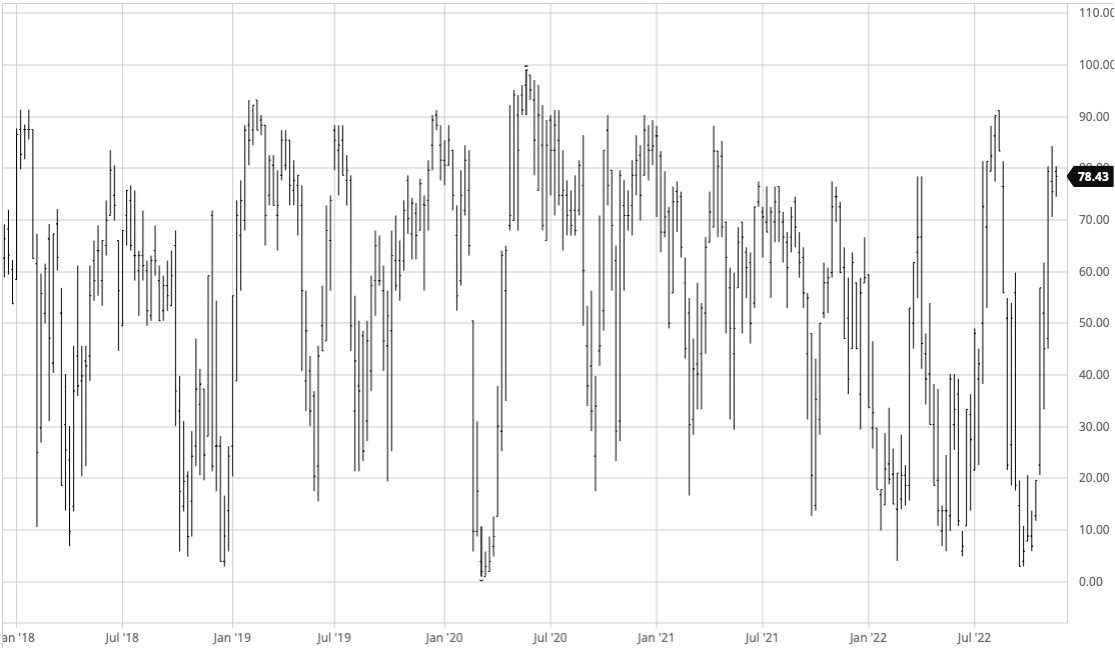

S&P500指数(VIX:青)とNASDAQ100(VXN:赤)のVIX指数の5年推移は以下となります。VIXは急落していますね。20.51となっています。

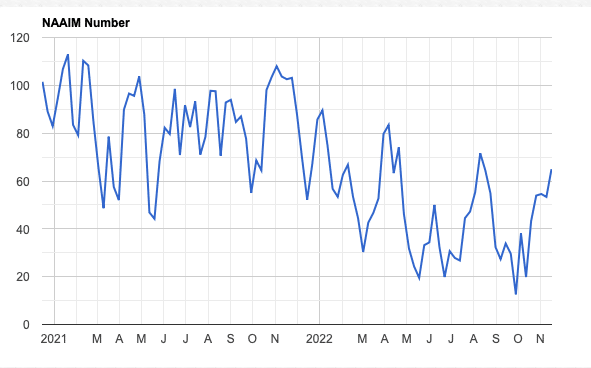

6. アクティブファンドマネージャーの動向(NAAIM Number)

次にNAAIM Numberです。NAAIM Numberはアクティブファンドの投資動向です。100を超えるということはアクティブファンドがレバレッジをかけていることを意味します。

今週の更新はありませんでした。

11月16(木曜時点)は64.96でした。(先々木曜時点では53.33)。10日のCPI発表を受けて機関投資家も参入を本格化させていることがわかりますね

7.注目経済指標の動向

以下が今週の経済指標発表でした(マネックス経済指標カレンダーを参考)。(4.FRB動向に詳細記載)。

まとめ

S&P500指数やラッセル2000指数も200MA目前の水準に。

S&P500指数は年初からのトレンドラインにも近づき、50MAを超えている銘柄の比率は90%近くと短期的な天井の兆候もある

ナスダックは200MAまでは距離があり上値余地はS&P500指数より大きい

マーケット環境は引き続きConfirmed Uptrendで継続。売り抜けはS&P500指数とナスダックでそれぞれ1ずつと軽微

弱いPPIやハト派的なFOMC議事要旨を受けて名目金利は下落

利上げ織り込みもターミナルレートは5.0%-5.25%で変わらずもFED Pivotの織り込みが先週の2023年末から2023年央に前倒し

期待インフレ率は横ばいで結果として実質金利は下落基調を維持

VIXは20まで急低下