AIと伝統が織り成す革新:ステイスモールで実現する未来の職人技

2025年、東京。 銀色の巨塔が空を睥睨 へいげい し、ホログラム広告が夜空に幻想的な光を描き出す。人々は、AIアシスタントのささやきを耳に、自動運転車に乗り込み、仮想現実と拡張現実が織りなす情報空間を自在に行き来する。AIは、社会のあらゆる領域に浸透し、かつてSFで描かれた未来は、今、現実のものとなっていた。

しかし、その進歩の裏側で、AI技術は、人々の心に深い影を落としていた。AIによる自動化の波は、容赦なく人間の仕事を奪い、失業者の数は増え続け、社会不安は日に日に増大していた。

「AIは、人間を幸せにするために生まれたはずなのに…」

そんな虚無感が、社会全体を覆っていた。

工藤匠は、30代前半のAIエンジニア。かつては、大手IT企業「グローバルテック」で、AI開発の最前線にいた。周囲からは天才と呼ばれ、彼の開発したAI技術は、世界を変える可能性を秘めていた。しかし、彼は、巨大な組織の中で、歯車の一つとして働くことに、次第に息苦しさを感じるようになっていた。膨大なデータ、複雑なアルゴリズム、そして、冷徹なまでに効率化された開発プロセス。AI技術の進化は目覚ましいものだったが、彼は、その進化の先に、人間らしい温かさ、創造性、そして、心の豊かさが見えなくなっていた。

ある日、彼は、プロジェクトのストレスから逃れるように、幼い頃から憧れていた祖父の工房を訪れた。山奥の静かな村で、祖父は、代々受け継がれてきた木工技術で、家具や建具を作り続けていた。AI技術など全く知らない祖父だったが、その手は、木が持つ温もり、命の鼓動を感じ取るかのように、優しく、そして力強く、木を削り、形作っていく。

使い込まれた鉋 かんな の刃が木を滑る音、木槌 きづち が木に響き渡る音、そして、工房に満ちるヒノキの清々しい香り。それは、AI技術に囲まれた工藤の五感を刺激し、心の奥底に眠っていた何かが目覚めるのを感じさせた。

「ああ、これが、本当のものづくりの喜びなのか。」

彼は、祖父の工房で、自分が本当に求めているもの、AI技術とどのように向き合っていくべきなのか、その答えを見つける。そして、大手IT企業を退職することを決意する。

「AIは、人間の仕事を奪うものではない。人間の創造性を拡張し、より豊かな生活を実現するためのツールだ。」

工藤は、祖父の工房で、AI時代の新しい職人像を思い描く。そして、東京に戻り、AI技術を活用しながらも「ステイスモール」を志向する会社 「匠工房」 を設立する。

「ステイスモール」とは、単に規模が小さいことではない。それは、AI技術を人間の創造性と融合させ、顧客との対話を大切にし、一つひとつの作品に心を込めて作り上げる、新しいものづくりの哲学だった。それは、AIにすべてを委ねるのではなく、AIをツールとして使いこなし、人間ならではの感性、温かさ、そして、魂を込めることで、AI時代においても、人間がものづくりの主役であり続けるという、工藤の強い意志の表れだった。

周囲は、彼の決断を理解できなかった。かつての同僚たちは、

「せっかくグローバルテックで成功しているのに、なぜ小さな工房を始めるんだ?もったいない。」

「AI技術を使えば、もっと大きなビジネスができるはずだ。時代は、スケールとスピードだ。」

と、彼を説得しようとする。

しかし、工藤は、自分の心に従った。彼は、AI技術の真価は、人間の心を豊かにすることにあると信じていた。そして、その信念を胸に、匠工房の扉を開いた。

匠工房の最初の事業は、顧客の要望に合わせてAIが家具のデザインを生成するサービスだ。工藤は、長年培ってきたAI技術の知識と経験を駆使し、独自のアルゴリズムと深層学習モデルを開発する。

彼は、膨大な量の家具のデザイン画像、素材データ、建築様式、人間工学などの情報をAIに学習させるだけでなく、顧客のライフスタイル、価値観、趣味、嗜好などを分析するAIも開発する。顧客との対話を通して得られた情報、顧客がSNSに投稿した写真や文章、ウェブサイトの閲覧履歴など、あらゆるデータをAIが解析し、顧客の深層心理を読み解く。

そして、AIは、顧客の潜在的なニーズ、まだ言葉にできていない願望までをも汲み取り、顧客が本当に求めている家具のデザインを提案する。それは、既存のデザインの模倣や組み合わせではなく、AIが独自に創造する、斬新で美しいデザインだった。

しかし、工藤は、AIだけに頼るのではなく、顧客との対話を重視する。彼は、AIが生成したデザインをベースに、顧客とじっくりと話し合い、顧客の感性、こだわり、思い入れなどを丁寧に聞き取る。そして、AIでは表現できない、人間ならではの温かさと繊細な感性を込めて、家具をデザインしていく。

「AIは、あくまでも、デザインのヒントを与えてくれる存在です。最終的には、お客様の思いを形にするのは、私です。」

彼は、顧客にそう語りかけ、AIのデザインと、人間の職人の技術を融合させた、新しい家具づくりを提案していく。

ある日、工藤は、AIによるデザイン自動化の波に翻弄され、仕事と自信を失いつつある若きデザイナー 桜井彩花 と出会う。

彩花は、20代後半。華やかさはないが、芯の強さを感じさせる瞳が印象的だ。彼女は、美術大学を卒業後、デザイン事務所に就職し、夢と希望に満ち溢れていた。しかし、AI技術の進化は、彼女の夢を打ち砕く。

AIが生成するデザインは、人間のデザイナーが考えつかないような斬新なアイデア、完璧なバランス、そして、圧倒的なスピードで生み出される。人間のデザイナーの仕事は、AIが生成したデザインの修正、調整、仕上げなどに限定され、創造性を発揮する機会は奪われていく。

彩花は、AIのデザインに、どこか冷たい、無機質な印象を感じていた。しかし、上司は、

「AIのデザインは、効率的で、顧客満足度も高い。人間のデザイナーは、AIに勝てない。これからは、AIを使いこなせるデザイナーだけが生き残れる時代だ。」

と断言する。

彩花は、上司の言葉に反論できなかった。彼女は、AIのデザインソフトの使い方を必死に学び、AIのデザインを修正、調整する技術を磨く。しかし、心の奥底では、AIに仕事を奪われるのではないかという不安、自分のデザインが無価値なものになってしまうのではないかという恐怖に怯えていた。

彼女は、毎日、AIのデザインと格闘する。しかし、AIのデザインは、完璧すぎて、どこをどう修正すればいいのか、分からなかった。彼女は、自分の無力感に苛まれ、次第に、デザインをすること自体が、苦痛になっていく。

そして、彼女は、燃え尽きるように、デザイン事務所を退職する。

「私は、本当に、デザイナーとして、生きていけるのだろうか?」

彼女は、自問自答を繰り返す日々を送る。かつては、デザイン画を描くことが、何よりも好きだった。しかし、今は、鉛筆を持つことすら、億劫 おくう になっていた。

そんな時、彼女は、偶然、匠工房のウェブサイトを見つける。AI技術と木工技術を融合させた、温かさと個性に溢れた家具のデザインに、彼女は心を奪われる。

「AIのデザインなのに、どうして、こんなに温かいんだろう?」

彼女は、匠工房の家具に、AIとは異なる、人間らしい温もり、優しさ、そして、作り手の魂を感じた。それは、彼女がAIのデザインに感じていた、冷たい、無機質な印象とは全く対照的なものだった。

彼女は、いても立ってもいられなくなり、匠工房を訪れる。

工房の扉を開けると、木の香りが鼻腔をくすぐり、温かな光が目に飛び込んできた。そこには、最新鋭のAI機器と伝統的な木工道具が、不思議な調和を見せていた。

工房の主、工藤匠は、端正な顔立ちに、知性と優しさが滲み出ている。彼は、彩花を温かく迎え入れ、AI技術と木工技術を融合させた、新しい家具づくりについて、丁寧に説明する。

「AIは、あくまでも、デザインのヒントを与えてくれる存在です。最終的には、お客様の思いを形にするのは、人間の職人です。」

工藤の言葉は、彩花の心に、深く響いた。彼女は、AIに負けない、人間らしいデザインを学びたいという思いを強くし、匠工房に弟子入りすることを決意する。

工藤は、彩花に、AI技術の基礎を丁寧に教えていく。彼は、AIの仕組み、アルゴリズム、学習方法などを、彩花にも理解できるように、分かりやすく解説する。

「AIは、膨大なデータから、パターンや規則性を学習し、新しいデザインを生成する。それは、人間のデザイナーが、過去の経験や知識から、新しいデザインを生み出すのと、似ている。AIは、私たちデザイナーの創造性を拡張してくれる、強力なツールなんだ。」

工藤は、彩花に、AIのデザインソフトの使い方だけでなく、木工の技術、そして、顧客との対話の大切さも、丁寧に教えていく。

「AIは、顧客の好みや要望を分析することはできる。しかし、AIは、顧客の心の奥底にある思い、家具に込められた思い出、未来への願いなどを、理解することはできない。それは、私たち人間にしかできないことだ。」

彩花は、工藤の指導のもと、AI技術を学び、木工の技術を磨き、顧客の思いに耳を傾けることを学ぶ。彼女は、AI時代の職人としての道を歩み始める。

匠工房は、口コミで評判が広がり、顧客は徐々に増えていく。顧客は、AIが生成したデザインの斬新さ、工藤の木工技術の高さ、そして、何よりも、二人の温かい人柄に惹かれていく。

ある老夫婦は、長年愛用してきたダイニングテーブルのリメイクを依頼してきた。

「このテーブルは、私たちが結婚した時に、買ったものです。子供たちが、このテーブルを囲んで、ご飯を食べ、勉強し、成長していきました。たくさんの思い出が詰まっているんです。」

老夫婦は、テーブルを撫でながら、懐かしそうに語る。その言葉には、テーブルと共に歩んできた人生の重みが込められていた。

工藤は、AIに、テーブルの素材、構造、経年劣化などを分析させ、最適なリメイク方法を提案させる。AIは、瞬時にテーブルの3Dモデルを作成し、様々なリメイク案を提示する。しかし、工藤は、AIの提案をそのまま採用するのではなく、老夫婦のテーブルへの思い、家族の物語を、丁寧に聞き取る。

「このテーブルで、家族みんなで、誕生日パーティーを開いたんです。ケーキのろうそくを吹き消す子供たちの笑顔が、今でも、目に浮かびます。」

「孫たちが、遊びに来るようになったら、また、このテーブルを囲んで、賑やかに過ごしたいと思っています。」

工藤は、老夫婦の言葉に耳を傾けながら、彼らの思い出を大切に守りたいという気持ち、そして、未来への希望を感じ取った。

そして、彼は、老夫婦の思い出を大切にしながら、テーブルをリメイクする。傷ついた天板は、丁寧に研磨し、新しい木材を継ぎ足す。ぐらついた脚は、しっかりと補強する。そして、テーブルの脚に、老夫婦の結婚記念日を刻む。それは、AIには決して真似できない、人間の職人ならではの、温かさと繊細な心遣いだった。

リメイクされたテーブルを受け取った老夫婦は、涙を流して喜ぶ。

「まるで、新しいテーブルみたい。でも、私たちの思い出は、そのまま残っている。ありがとう、工藤さん。」

工藤は、AI技術と木工の技術を駆使し、顧客の思いを形にすることで、AIには真似できない、人間らしい温かさと創造性を込めた家具を作り上げていく。

匠工房の家具は、大量生産されたAI家具とは異なり、顧客の思いが込められた、温かさと個性に溢れた作品として、徐々に評価を高めていく。

「匠工房の家具は、ただの家具じゃない。私たち家族の物語が、刻まれている。」

顧客たちは、口々に、匠工房の家具の素晴らしさを語っていく。匠工房の評判は、口コミで広がり、雑誌やテレビなどのメディアにも取り上げられるようになる。

匠工房の成功は、工藤の元同僚で、野心的なAIベンチャー企業「ブラックドラゴン」の社長 黒田龍馬 の耳にも届く。

黒田は、工藤と同じ大学、同じ研究室でAIを研究していた。彼は、優秀なエンジニアではあったが、工藤とは対照的に、野心家で、権力志向が強かった。彼は、AI技術の力で、世界を変えたいと願っていた。

大学卒業後、黒田は、大手IT企業「グローバルテック」に就職する。彼は、グローバルテックの豊富な資金力、人材、そして、最先端のAI技術を駆使し、様々なプロジェクトを成功させていく。そして、彼は、AI技術こそが、人類の未来を切り開くと信じて疑わなかった。

しかし、彼は、グローバルテックの巨大な組織の中で、歯車の一つとして働くことに、次第に不満を抱くようになる。彼は、自分の才能をもっと自由に発揮したい、もっと大きなビジネスをしたい、そして、世界に自分の名を刻みたいと願うようになる。

そして、彼は、グローバルテックを退職し、AIベンチャー企業「ブラックドラゴン」を設立する。彼は、ベンチャーキャピタルから、多額の資金を調達し、優秀なAIエンジニアをヘッドハンティングする。そして、AIを使った自動運転システム、医療診断システム、金融取引システムなど、様々なサービスを開発し、市場に投入していく。

黒田は、メディアにも頻繁に取り上げられ、「AI時代の寵児」として注目を集めていた。彼は、AI技術の力で、世界を変えようと、野心に燃えていた。

黒田は、AI技術を駆使し、人間の介入を最小限に抑えることで、効率性と生産性を最大化することを目指していた。彼は、人間の感情、感性、創造性などは、AIの進化を阻害する要因だと考えていた。

「AIは、人間よりも、正確で、効率的で、客観的な判断ができる。人間の時代は終わった。これからは、AIの時代だ。」

彼は、そう断言し、AIによる完全自動化を目指していた。

黒田は、工藤が「匠工房」を設立したことを聞き、冷笑する。

「工藤は、AI技術の本当の可能性を理解していない。小さな工房で、職人芸にしがみついているのは、時代遅れだ。」

黒田は、匠工房の顧客を奪うために、低価格で大量生産が可能なAI家具ブランド「ドラゴンファニチャー」を立ち上げる。

ドラゴンファニチャーは、AIが自動でデザインを生成し、工場のロボットが自動で製造する。人間のデザイナーや職人は一切関与しない。そのため、コストを大幅に削減することができ、低価格で販売することができる。

ドラゴンファニチャーの家具は、シンプルで機能的だが、どこか冷たい、無機質な印象だった。それは、人間の温かさ、感性、創造性が欠落しているからだった。しかし、顧客は、低価格で、デザイン性も高いAI家具に飛びついた。

ドラゴンファニチャーの登場は、家具業界に大きな衝撃を与える。伝統的な家具メーカーは、価格競争に巻き込まれ、次々と倒産していく。職を失った職人たちは、路頭に迷い、社会不安はさらに増大していく。

匠工房も、ドラゴンファニチャーの影響を受け、顧客が減り、経営は苦しくなっていく。

彩花は、黒田の圧倒的な資金力と技術力に不安を感じる。

「私たちは、本当に、黒田さんと戦えるのでしょうか? AIに、私たちの仕事は奪われてしまうのでしょうか?」

彼女は、工藤に、不安な気持ちを打ち明ける。

工藤は、彩花の不安を理解しながらも、信念を語る。

「私たちは、黒田さんと、同じ土俵で戦う必要はない。私たちは、AIを使いこなしながらも、人間らしい温かさと創造性を失わない。それは、AIには真似できない、私たちの強みだ。」

工藤は、黒田のAIによる完全自動化とは異なる、AIと人間の共存を目指していた。彼は、AIをツールとして使いこなし、人間の感性、創造性、そして、魂を込めることで、AI時代においても、人間がものづくりの主役であり続けることができると信じていた。

「AIは、私たち人間の可能性を広げてくれる存在だ。AIを恐れるのではなく、AIと協力することで、私たちは、より豊かな世界を創造することができる。」

彼は、彩花に、そう語りかける。

工藤は、顧客との対話をさらに重視する。彼は、顧客のライフスタイル、家族構成、思い出の品など、AIでは分析できない、顧客の心の奥底にある思いに耳を傾ける。

ある若い夫婦は、初めての子供のために、ベビーベッドを依頼してきた。

「私たちは、子供が、このベビーベッドで、すくすくと育ってほしいと願っています。そして、いつか、子供が大きくなったら、このベビーベッドを、自分の子供に使ってほしい。」

夫婦は、目を輝かせながら、工藤に語る。彼らの言葉には、生まれてくる子供への愛情、そして、未来への希望が溢れていた。

工藤は、AIに、ベビーベッドのデザイン、安全性、機能性などを分析させ、最適なデザインを提案させる。AIは、瞬時にベビーベッドの3Dモデルを作成し、様々なリメイク案を提示する。しかし、工藤は、AIの提案をそのまま採用するのではなく、夫婦の子供への愛情、未来への願いを、丁寧に聞き取る。

「このベビーベッドに、子供の成長を見守る、私たち家族の温かさを込めてほしい。」

「子供が、このベビーベッドで、楽しい夢を見て、笑顔で目覚めてほしい。」

工藤は、夫婦の言葉に耳を傾けながら、彼らの願いを形にしたいと強く思った。

そして、彼は、夫婦の願いを込めて、ベビーベッドを作る。丈夫で安全な木材を選び、丁寧に磨き上げる。ベッドの柵には、子供が掴みやすいように、丸みを帯びたデザインを施す。そして、ベッドのヘッドボードに、夫婦の名前と、子供の誕生日を刻む。それは、AIには決して真似できない、人間の職人ならではの、温かさと繊細な心遣いだった。

ベビーベッドを受け取った夫婦は、感動して、涙を流す。

「このベビーベッドは、私たちの宝物です。ありがとう、工藤さん。」

工藤は、AI技術と木工の技術を駆使し、顧客の思いを形にすることで、AIには真似できない、人間らしい温かさと創造性を込めた家具を作り上げていく。

匠工房の家具は、大量生産されたAI家具とは異なり、顧客の思いが込められた、温かさと個性に溢れた作品として、再び評価を高めていく。

「匠工房の家具は、ただの家具じゃない。私たち家族の物語が、刻まれている。」

顧客たちは、口々に、匠工房の家具の素晴らしさを語っていく。匠工房の評判は、口コミで広がり、雑誌やテレビなどのメディアにも取り上げられるようになる。

ある日、工藤は、地域活性化のためのコミュニティスペース設立の依頼を受ける。そこは、下町情緒が残る、かつては活気に満ち溢れていた商店街だったが、AI技術の普及により、人々のつながりが希薄になり、シャッターを閉める店が増え、活気を失いつつあった。

依頼主は、商店街の町内会長を務める、高齢の男性だった。彼は、かつての活気を取り戻したいと、長年、商店街の活性化に奔走してきた。しかし、彼の努力も空しく、商店街は衰退の一途を辿っていた。

「AI技術の普及は、私たちの生活を便利にした。しかし、その一方で、人々の心を、地域社会のつながりを、奪ってしまった。」

彼は、工藤に、そう語りかけ、AI技術を使って、何か、新しいことができないかと相談する。

工藤は、依頼主の思いに共感する。彼は、AI技術がもたらす社会問題を、身をもって実感していた。AI技術は、人間の仕事を奪うだけでなく、人間関係を希薄にし、地域社会の崩壊を招いている。

「AI技術は、人間を幸せにするために生まれたはずなのに…」

彼は、AI技術と人間の共存について、改めて深く考えるようになる。

工藤は、彩花と共に、地域を歩き回り、地域住民のニーズ、悩み、夢などを丁寧にヒアリングする。

「昔は、この商店街は、子供たちの遊び場だった。お店の人も、みんな顔見知りで、温かかった。」

高齢の女性は、昔を懐かしそうに語る。彼女の言葉には、かつての活気ある商店街への愛情、そして、失われたコミュニティへの寂しさが込められていた。

「今は、みんな、スマホばかり見て、近所付き合いもなくなった。」

若い男性は、寂しそうに呟く。彼の言葉には、AI技術が浸透した社会における、人々のつながりの希薄化、孤独感に対する不安が表れていた。

「子供たちが、安心して遊べる場所がほしい。」

子育て中の母親は、切実な思いを語る。彼女の言葉には、AI技術が支配する社会で、子供たちが人間らしい温かさを育める場所を作りたいという願いが込められていた。

「地域の人たちが、気軽に集まって、話ができる場所がほしい。」

商店主は、地域コミュニティの再生を願う。彼の言葉には、AI技術によって失われた、人と人とのつながり、温かさを取り戻したいという切実な思いが込められていた。

工藤は、彩花と共に、AI技術を活用したコミュニティプラットフォームを開発する。しかし、彼は、AIだけに頼るのではなく、地域住民の温かさと創造性を育む、新しい形のコミュニティスペースを目指した。

彼は、AIに、地域住民の属性、興味、関心、行動パターンなどを分析させ、最適なイベントやアクティビティを提案させる。AIは、膨大なデータから、地域住民のニーズを分析し、様々な提案を提示する。

たとえば、高齢者が多い地域には、健康体操教室や昔遊び体験会、子育て中の母親が多い地域には、育児相談会や親子で楽しめるイベント、若い世代が多い地域には、AI技術やプログラミングを学ぶワークショップなどを提案する。

しかし、工藤は、AIの提案をそのまま採用するのではなく、地域住民自身が、AIが提供する情報や機能を、自らの手で活用し、つながりを深め、地域を活性化していく仕組みを構築する。

「AIは、あくまで、地域住民をつなぐためのツールです。最終的には、地域住民自身が、自らの手で、地域を活性化していくことが大切です。」

工藤は、地域住民に、そう語りかけ、AI技術と人間の温かさを融合させた、新しいコミュニティづくりを提案していく。

彼は、地域住民を集め、ワークショップを開催する。ワークショップでは、AI技術の仕組み、メリット、デメリットを分かりやすく説明し、AI技術を正しく理解し、活用することで、地域をより良くしていくことができることを、丁寧に説明する。

「AIは、私たち人間の可能性を広げてくれる存在です。AIを恐れるのではなく、AIと協力することで、私たちは、より豊かな世界を創造することができる。」

彼は、地域住民に、そう語りかけ、AI技術に対する理解と協力を求める。

黒田は、匠工房の地域活性化事業を知り、激しく嫉妬する。彼は、自分が開発したAI技術が、社会をより良くするために使われていることに、複雑な思いを抱く。

「工藤は、AI技術を、人間の温かさや創造性と融合させている。私は、AI技術を、人間の仕事を奪うために使ってきた。一体、どちらが正しいのだろうか?」

黒田は、自問自答を繰り返す。彼は、自分の成功が、本当に、人々を幸せにしているのか、疑問を抱き始める。

黒田は、AI技術の力で、世界を変えたいと願っていた。しかし、彼は、AI技術と人間の関係、AIが社会に与える影響について、深く考えていなかった。彼は、ただ、AI技術の効率性、生産性、そして、可能性を追求するだけで、AI技術が人間の心を、社会のつながりを、破壊する可能性を、見落としていた。

彼は、工藤の地域活性化事業が、AI技術と人間の温かさを融合させた、新しい社会のモデルであることに気づき、自分のやってきたことに対する、後悔の念に駆られる。

そして、彼は、工藤の地域活性化事業を妨害しようと、様々な手段を講じてくる。彼は、AI技術を使って、匠工房の評判を貶めるフェイクニュースを拡散したり、地域住民を分断するような情報を流したりする。

「匠工房は、AIを使って、地域住民を監視し、操作しようとしている。」

「匠工房は、地域住民のプライバシーを侵害している。」

黒田のAIは、巧みに偽情報を生成し、SNSで拡散していく。黒田のAIは、インターネット上の膨大なデータから、匠工房に関する情報を収集し、それを改竄、捏造することで、匠工房を攻撃するフェイクニュースを自動生成する。

フェイクニュースは、瞬く間に拡散し、匠工房の評判は地に堕ちる。地域住民たちは、匠工房に不信感を抱き、コミュニティプラットフォームへの参加を躊躇するようになる。

工藤は、黒田の妨害に気づき、愕然とする。彼は、黒田の行動を非難するのではなく、理解しようと努める。

「黒田は、AI技術の可能性を信じている。しかし、彼は、AI技術と人間の関係を、まだ、理解していない。」

工藤は、黒田に、AI技術の倫理的な利用、社会貢献の重要性を訴えようと、彼に連絡を取る。

「黒田、私たちは、AI技術を、人間の幸せのために使うべきだ。AI技術は、人間の敵ではない。人間の良きパートナーだ。」

しかし、黒田は、工藤の言葉に耳を傾けようとしない。

「私は、AI技術の力で、世界を変える。人間の温かさや創造性など、時代遅れだ。」

黒田は、工藤との対話を拒絶する。彼は、まだ、AI技術の力に酔いしれ、人間の弱さを軽蔑していた。

工藤は、黒田の頑なな態度に落胆するが、諦めない。彼は、黒田の心を動かせるのは、AI技術ではなく、人間の温かさ、そして、真摯な思いだと信じていた。

工藤は、フェイクニュースに惑わされることなく、地域住民との信頼関係を築き、コミュニティプラットフォームの開発を続ける。彼は、地域住民一人ひとりと向き合い、彼らの声に耳を傾け、彼らの思いを大切にする。

そして、ついに、匠工房が開発したコミュニティプラットフォーム「つながる広場」が完成する。

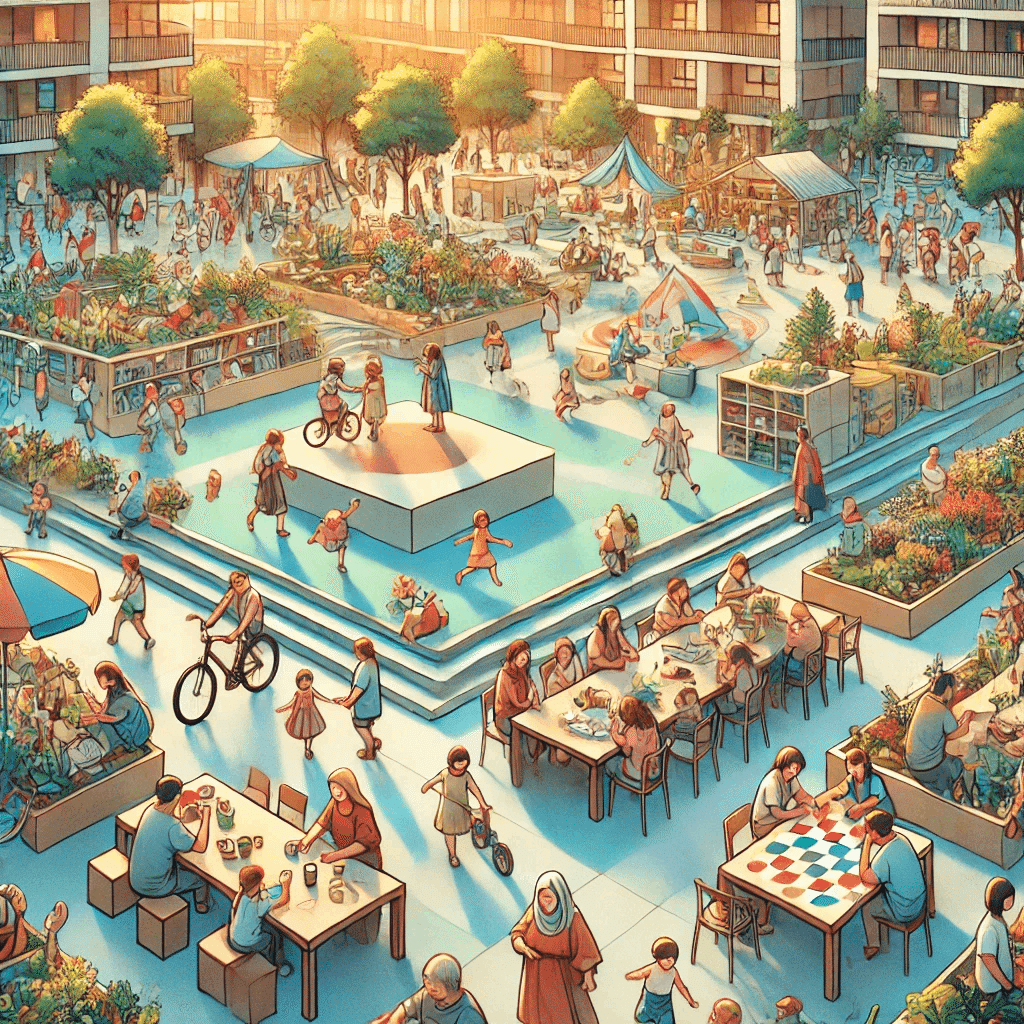

「つながる広場」は、AI技術を活用しながらも、地域住民の温かさと創造性を育む、新しい形のコミュニティスペースとなる。

「つながる広場」の中心には、大きな木のテーブルが置かれている。それは、工藤が、地域住民たちと協力して作った、世界に一つだけのテーブルだった。テーブルの天板には、地域住民たちが持ち寄った、思い出の品、大切な写真、未来への願いが込められたメッセージなどが、モザイクアートのように飾られている。

「つながる広場」には、AIが地域住民の興味関心に基づいて提案するイベント情報、地域住民同士が交流できる掲示板、地域の情報や困りごとを共有できるマップなどが設置されている。また、地域住民が、AI技術を学び、活用できるワークショップも定期的に開催される。

オープニングセレモニーには、多くの地域住民が集まった。子供たちは、「つながる広場」で、元気に走り回り、笑顔が溢れる。大人たちは、「つながる広場」で、久しぶりに顔を合わせた近所の人たちと、笑顔で話をする。

その光景を見た黒田は、心を揺さぶられる。彼は、AI技術だけでは、人間の心を豊かにすることはできないと、実感する。そして、彼は、工藤の「ステイスモール」という考え方の意味、AI技術と人間の温かさ、創造性を融合させることの大切さを、ようやく理解する。

黒田は、工藤に近づき、謝罪する。

「私は、間違っていた。AI技術は、人間の敵ではない。人間の良きパートナーだ。」

彼の言葉には、後悔と反省が込められていた。

工藤は、黒田の謝罪を受け入れ、彼と固く握手する。

「私たちは、AI技術を使って、より良い未来を創造していこう。」

工藤と黒田は、AI時代の新しいビジネスモデル、AI技術と人間の共存、そして、社会貢献について、語り合う。

黒田は、ドラゴンファニチャーの経営方針を転換し、AI技術を人間の創造性と融合させた、新しい家具ブランドを立ち上げる。彼は、工藤と共に、AI技術と人間の温かさを融合させた、新しい社会を創造するために、力を合わせていくことを決意する。

工藤は、彩花と共に、AI時代の新しい職人像を体現していく。彼らは、AI技術を使いこなしながらも、人間としての温かさと創造性を失わず、顧客や地域社会に貢献することで、真の豊かさを実現していく。

エピローグ

数年後、匠工房は、AIを活用したステイスモールな会社として、世界的に注目を集めるようになる。

工藤は、世界中の職人たちと連携し、AI技術と人間の創造性を融合させた、新しいものづくりの運動「グローバルクラフトマンシップ」を展開していく。

「私たちは、AI技術を、人間の創造性を拡張し、世界をより良くするために使います。AIは、私たち職人の、良きパートナーです。」

工藤は、世界を舞台に、AI時代の新しい職人像を、力強く発信していく。

彩花は、匠工房のチーフデザイナーとして、AI技術を駆使しながらも、人間らしい感性と創造性を活かした、多くの作品を生み出していく。彼女は、世界中の職人たちと交流し、AI時代の職人としての技術と精神を、未来へと継承していく。

「AIは、私たちに、無限の可能性を与えてくれる。私たちは、AIと共に、未来を創造していきます。」

彩花は、AI時代の職人として、誇りと責任を持って、未来を創造していく。

そして、「匠工房」の温かな光は、AI時代の冷たい闇を照らし、人々に希望を与え続ける。