スカッとしたい方へ 超短編<僕のヒーロー>

「ミヤケ、キモイ」

「ミヤケ、キモイ」

クラスメイトのほとんどが、一人の生徒に対して、理由もなく人格を否定し、キモいコールを浴びさせていた。

3年4組の教室。

初夏の西日が教室の至る所に、やんわり優しい光を与えてくれていた。

5科目めの授業が終わり、担任の先生が職員室から戻って来て、その日は帰宅するはずだった。

突然、クラスのボスキャラ的なゴリラのような体付きの谷本が、教室の黒板側の入口付近で自分の机の上に座り、足を椅子の上に置いて、みんなに向かって一言放った。

「なーみんな聞いてー。俺、三宅のこと、めっちゃキモいと思うねんけど、みんなどう思う?はい!じゃー、この中で三宅のことキモいと思っている人、手上げて」

真っ先に谷本が右手を勢いよく挙げた。

一瞬、他のクラスの友達も何が起こったかわからず、固まっていた友達が多かったが、半数くらいが手を挙げようとしていた。三宅は、教室の真ん中で顔を地面に向けながら、この出来事が過ぎ去って行くのをじっと耐えているように見えた。

三宅という友達は、確かに周りの友達とは少し違っていた。

僕も何度か、家に遊びに行ったことがあったが、部屋の中が臭かった。きっと、母子家庭で掃除などが行き届いていなかったからか、子供ながらに気の毒に思った。部屋に呼ばれるまで気づかなかったが、三宅からずっとしていた匂いは、この部屋の匂いだったことにはっとした。三宅は途中から、西田という名前に変わった。それまで、お父さんが怖い、何もしてないのに会うたびに殴られると言っていた。その話を聞いていた僕は、お父さんに殴られるんだ、可哀想だな、くらいにしか思っていなかった。そのせいか、三宅はいつもどこか、深海のような底なしの闇を抱えているようだった。誰にも打ち明けられない心の闇。そんなものを抱えながら、生きていた。だからか、三宅は優しかった。僕に見せる笑顔は、純粋でありのままの笑みを出す。いつも、僕のことを気遣いながら、遊んでくれていた。そんな三宅を毛嫌いするクラスメイトはたくさんいた。その筆頭が谷本だった。

すかさず、谷本が叫んだ。

「嘘やん!絶対、こんだけじゃないやろ?なーみんな、本当はどう思ってるねん」

谷本は眉間に皺を寄せ、教室にいる友達全員に圧力を掛け、言葉をぶつけて来た。

困惑する友達もいれば、谷本に全力で賛成している友達もいた。

その時、数名の男子が、教室を出て行った。

もう一度、谷本が言った。

「じゃ、いくでぇーもう一回。三宅のことキモいし、近寄りたくないと思っている人、手上げて」

一回目より、手を上げている友達が増え、4分の3くらいに達していた。

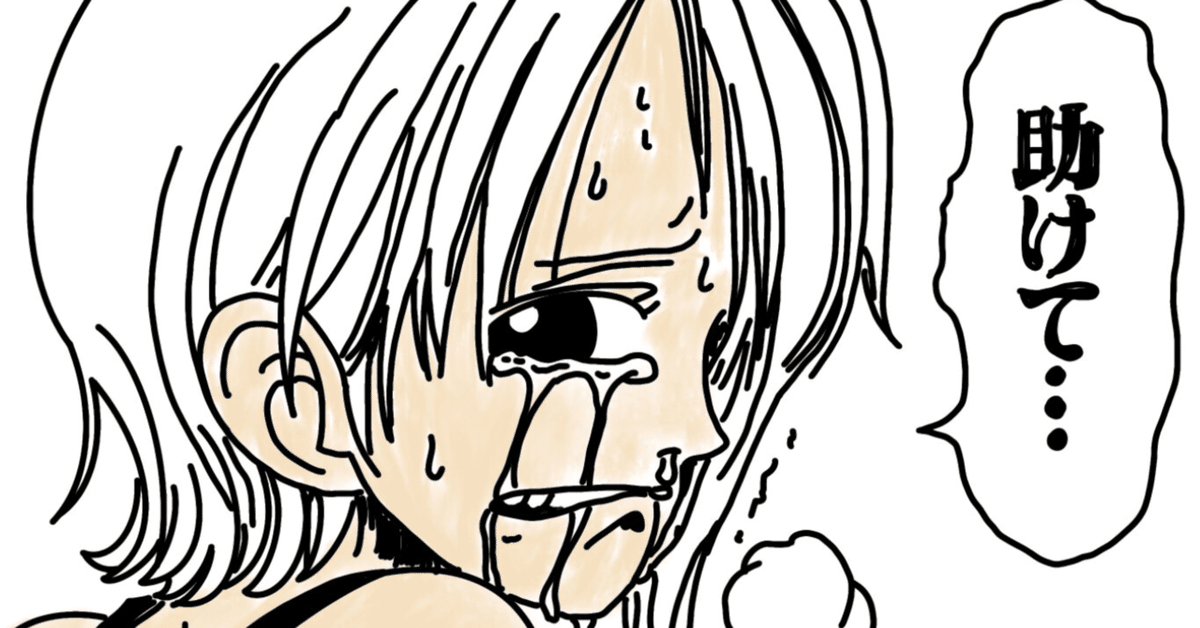

三宅は、さらに地面に埋もれていくようだった。

谷本が「ほら、めっちゃおるやん」と言って手を叩いて音頭を取り出した。

「ミヤケ、キモイ」

「ミヤケ、キモイ」

僕は、その空気に耐えきれなかった。

こんなことはダメに決まっている。なぜ自分は止めない。自分の心が叫んでいた。

しかも、僕は、1回目の谷本の呼びかけに、弱々しくも右手を半分だけ挙げてしまっていたのだ。

瞬時に、場の空気に負けて手を挙げてしまった自分に後悔した。

これはだめだ。手を挙げたと同時に僕も、谷本と同罪だ。

みんながやっている。参加しなければ、自分が責められる。そんな空気が教室中を覆い尽くし、全ての友達たちを包み込んで、何も考えさせないような、手を挙げることが正しいかのような、そんな空気を吸って息が苦しかった。

突如、自分の内側から、自分を切り裂くような勢いで言葉が押し寄せてきた。

声を上げろ!こんなことをしては絶対いけない。なぜ、「やめろや!」と言えないのか?言え!言え!言え!言え!

僕は勇気を出して言うか、言った後の災難を目の当たりにするか、葛藤の渦に飲み込まれ、その圧力に圧迫されて動けなかった。

その時、教室の後ろの入り口から、一人の男の子が勢いよく飛び込み、僕の前を駆け抜けて、大声で叫んだ。

「おい、そんなんやめろや!三宅が可愛そうやんけ!」

僕は、この一言に胸が熱くなり、押し潰されて小さくなっていた自分が一気に解放され生き返った。一番僕が言いたかった言葉だった。

その男の子の名は、上原耕司。僕の幼馴染だった。

教室中のクラスメイトは、湖面に波紋一つ立たないような状態まで静まり返った。

僕は、きっと他の子達も、手を挙げている中で、何人かは同じように悩んでいたことを知った。

谷本は、急に空気がなくなったように息苦しさを見せ、もごもご何かを言い返していたが、言葉にならず誰も聞いていなかった。

その後、すぐに担任の先生がロングスカートに膝を勢いよく打ち付けて、「何してるのぉ」と怒鳴り声を発しながら、みんなを席に着かせた。

埋まっていた三宅も、終わったというほっとした表情を見せていた。

僕は、自分の行動に対する自責の念と、上原の勇気ある行動に憧れを持っていた。

自分がしようとしたことは半分は正しく、半分は間違っていた。本当は上原のように「やめろやぁ」と言いたかった。上原のお陰で、自分の違和感や感覚の半分は正しかったのだと証明され、安心した。

自分にできないことをいとも簡単にできてしまう人を、僕はヒーローと呼んでいるかもしれない。

完