食の大切さを改めて感じさせてくれる神社 〜護穀神社

青森県弘前市に旅行に行った際、泊まったのはスーパーホテル弘前。

ここのホテルのは弘前の中心地に近く、弘前の観光名所、「弘前レンガ倉庫美術館」に足を運ぶにも行きやすいところにある。

第二駐車場がホテルより少し離れた位置にあるだが、その目の前に神社があった。

護穀神社と名のある神社。

ひょうきんな隷書の社号標が出迎えてくれる。書は高山文堂。息子の高山松堂とともに県内に相当数、手がけた碑がある。

少し間抜けなといったら怒られるかもしれないが、ガチガチに硬すぎる字の社号標よりもこうしたゆるい雰囲気の字のほうが鳥居をくぐる敷居を低くしてくれる気がする。

実際、かなり練られている構成なので、参考になることが多い。

ところで、護穀神社とは珍しい。

「ごこく」神社といえば「護国」神社が有名だが、ここは穀物の神ということ。

東北地方には保食神が多く祀られているが、「護穀」と名前があるのはここだけではないか?

と思って、グーグルマップで探してみたら全国に3か所(青森・広島・徳島)がヒット。笑

さて、新撰陸奥国誌 第2巻によれば祭神は保食神、津軽信著の勧請と伝える。

メインが護穀神社。他に住吉・稲荷・松尾神が祀られているとあるが、稲荷は文久の時に本社に組み込まれたそう。お稲荷さんといえば、五穀豊穣の神のイメージもあるので、一緒にしたのかな?松尾神も本殿に一緒にされたとある。

住吉神は海、松尾神は酒の神ということで、食にまつわる神様が揃っていることになる。

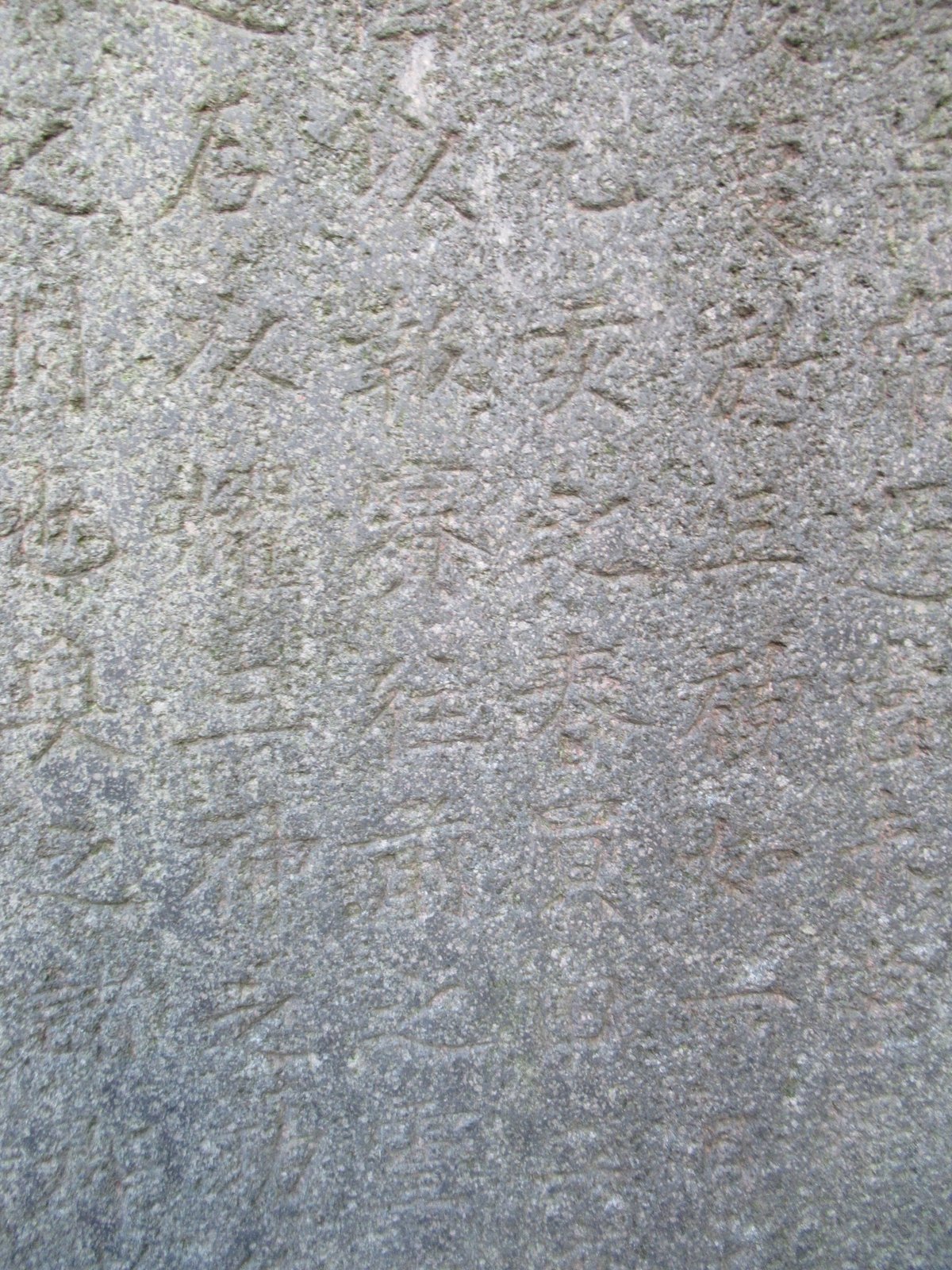

先に、護穀・住吉・稲荷の3社(松尾神は本殿に遷座された)があると書いたが、境内にそれを示す碑があった。

三神功徳之碑

弘前府城東南二里許有、邨落日富田。其工爽塏、清流索帯於其側。

廖廓清昿、洵可観有一神祠。日堂社。其神三座、一日住吉之神、二日稲荷之神、三日護穀之神。三神並有霊響、為士人所崇奉云。伏惟住吉之神也。君于霊海、俾之莫振莫辣、以利舟揖。稲荷護穀之二神也、

后于嘉種、俾之豊阜、以垢民生。則為講廟宇、亨於斯祀於斯、不亦宜乎。狩谷定夫者、東都之鉅商也。開米肆於湯嶋、積屋与峇逐既積四世。家亦不訾、歳装巨舶幾十艘、東達于青森、糴穀於弘前、乃度諸東

都以販糶。其贏常過当、未嘗罹耗折覆没之厄矣。一日定夫謂余曰、

"僕之家世虔事於三神如一日、而景富之荷是、豈敢為非神之賜乎哉。是以今茲乙亥之春、買田二千五百有余畝、属之廟祝山邨子為香火之質、図以報賽往前之霊、脱且以祷祀終古之冥助。爾願子為僕属辞鐫之石、以耀三神之功徳、于無彊幸莫見擯。”余乃応之曰、"夫東都者貸賄之淵也、奥之諸郡者黍稷之府也。東都而或无奥則其人固挹腹也。而奥亦不有其穀則⬜︎屋将何由而生。且夫其饒餉之所道、海運寔居多由。此観之三神之功徳在于人也、偉矣。豈啻一定

夫⬜︎(肉付+犮)則其得不銘哉、其得不銘哉。”銘曰、"穆三神兮鎮東陲、海瀲艶兮不揚波。田既減兮稼如茨、於微神兮孰能為。著功徳兮勒隆碑"

宝暦五年歳次乙亥春三月初吉

東都 戸沢惟顯撰 関 思恭書 狩谷広保立

先に、字を書いた関思恭は江戸時代の書家の一人。江戸宝暦頃に碑が建てられているケースは珍しく、かなり貴重である。ただ、風雨にさらされたためか、あるいは漆で加工したせいか、文面が読みづらくなっているのが欠点。囲って保存してもいいくらいと思ってしまう。

この碑文に「日堂社」というのが出てくる。古来、3社をまとめてこのように読んでいたようである。

狩谷定夫という「4代続く家系である。毎年大船十数隻を仕立て、青森まで行き弘前で穀物を買い付け、江戸で売買して利益を上げていた。」大商人がこの碑を建てたと書かれている。

撰文した戸沢惟顯は狩谷氏の三神の功徳を後世に伝えたい意思に対して、次のように答えている。

確かに江戸は貨幣の淵源であり、奥州(東北)諸郡は穀物の富庫である。江戸に穀物がなければ人々は飢え死ぬだろう。しかし奥州に穀物がなくては、倉屋はどうして存続できよう。そもそもその豊かな食料が運ばれる道は、実に海運に多くを依っているのだ。これらを観れば、三神の徳は人々に及んでいるのだと分かる。偉大なことよ。

江戸の昔から現在まで続く東京と地方の関係性。東京がお金を生み出し、地方でお腹を満たすといったところか。

どちらもなくてはならない存在。いや、むしろ窮地のときは食があればなんとでもなる。そう思うと都市以外のほうがいいのかもしれない。

改めて、食の大切さを教えてくれる神社であった。

参考文献

↑碑の状態について詳しくかかれていました。

岸俊武 著『新撰陸奥国誌』第2巻,青森県文化財保護協会,1965. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2986954 (参照 2025-01-19)

いいなと思ったら応援しよう!