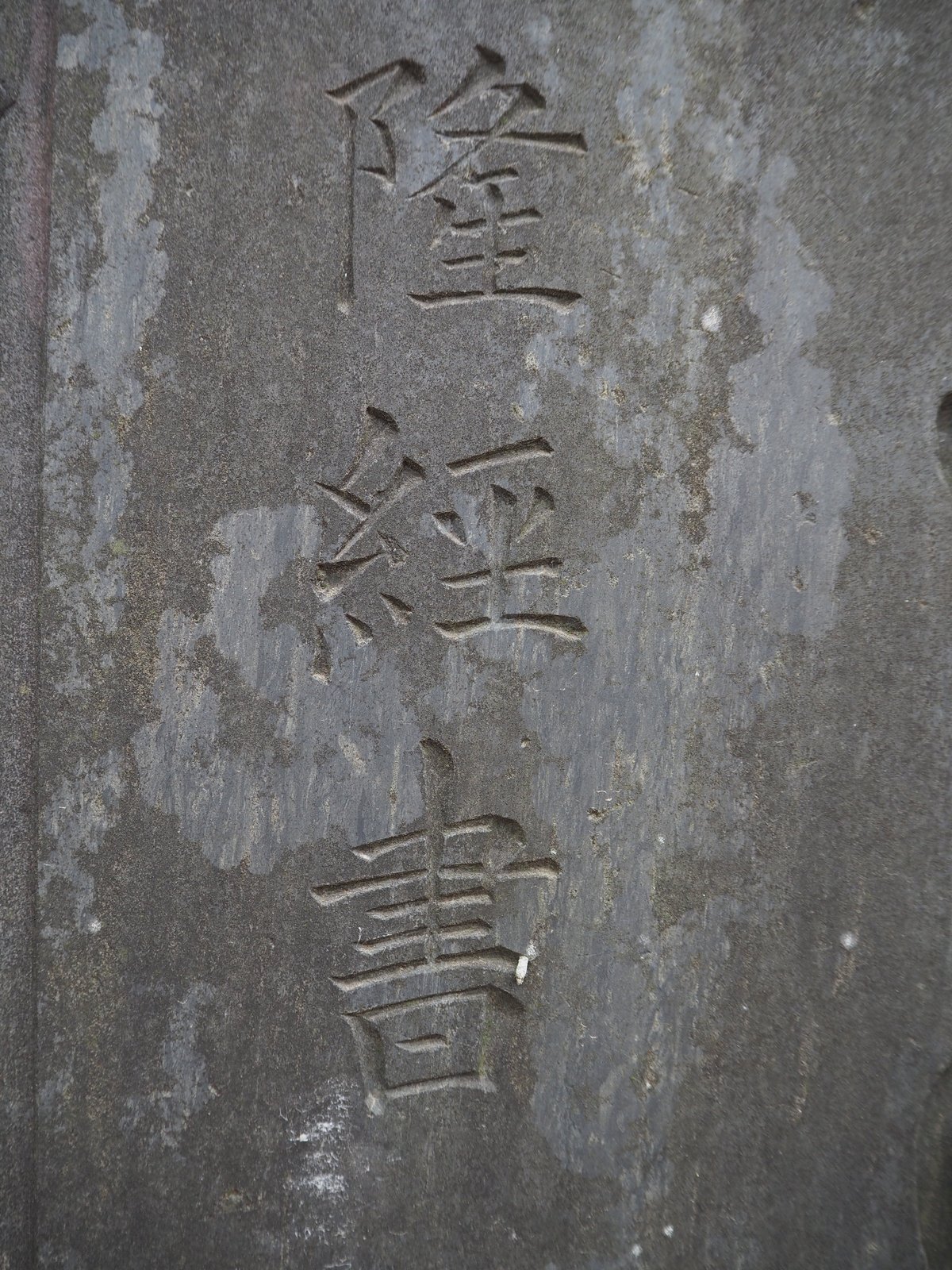

書聖・中林梧竹の碑。その昔氏子はきゅうりを食べたりしなかったそうな。 〜蒲生久伊豆神社

こんにちは、今回は蒲生にある久伊豆神社に参拝してきました。

まず、その歴史から。

大己貴命(おおなむち)を祭神とする久伊豆神社は、中世に埼西郡(きさい)と呼ばれた地域に分布する社である。蒲生は、この埼西郡のうち越ヶ谷郷に属していた。当地は、綾瀬川左岸の沖積地に位置し、中央部にある自然堤防の上に、中世から続く集落や当社をはじめとする社寺が集中している。地名は、蒲(がま)の生えた低地が広がっていたことから付いたといわれるが古くは加茂村と称していたと伝えられている。

(中略)

当地は『風土記稿』蒲生村の項に「光明院持にて村の鎮守なり、応永年中(1394-1428)の鎮座と云」とあり、江戸期は当社の北東500メートルにある真言宗遍照山光明院が、別当を務めていた。この光明院所蔵の「当寺記録」に、宝永四年(1707)に神祇管領(じんぎかんれい)吉田兼敬が当社に発給した宗源祝詞の写しがあり、これには当社が鎮座して三二〇余年を経ていると記されることから、当時は応永年中よりもやや古い南北朝末期の創建と伝えていたようである。また、明治期の『明細帳』には「天文二十三年(1554)九月創立」とあるが、いずれとも判然としない。その後明治四年に村社となり、大正四年十一月二十三日に字村添(むらぞえ)の久伊豆神社と神明社、字天神後(てんじんうしろ)の天神社、字道沼(どうぬま)の八幡社と稲荷社、字荒神後(こうじんうしろ)の荒神社と日枝社の七社を合祀した。

また、氏子は天王様の神紋が胡瓜の切り口に似ていることから、きゅうりをつくったり、食べたりしなかった。

創建年代は詳しくわかっていないようですが、古くは南北朝末期創建と伝えられているかなり古い神社のようです。

全部で七社を合祀した神社であるとの記載もありました。

それにしても、土地の名前ははガマが生えるからであったとか、きゅうりを作ったり食べたりしなかったと面白いことも書いてありますね。

境内にはいくつかの碑があります。どれも、各地の有名神社を参拝してきたことを記したもののようです。

上の画像は伊勢神宮を参拝した記念のもの。大正7年の碑。

寄付者は浅見直之助。碑陰に和歌を残しています。

世の中は己がその身をへりくだりさきにたたぬかこころやすけれ

世の中は自分を下にして、先に立ってはならない。そうすれば心安らかでいられる。

と書いてあるようです。訳はなんとなくです。ここによれば浅見直之助氏60歳の時の句のようです。石碑の性質からして、この碑はどちらも氏の字であると思われます。

変体仮名も多く利用して書かれています。きっちりした書かれ方です。

参道手前にはこのような碑がありました。

こちらは堂々とした文字。迫力ありますね。

精和真碑誌

人は神を敬ひ祖先を崇ひ宇宙の去則に従ふは人類必然の大道であります太陽(地水火風空)は宇宙万物を化育し与へて求めぬ其の恩徳は広大無辺とあります家に在りては夫婦兄弟姉妹相睦じく又社会に於ては人々互に譲り合ひ其天職を完うするは美であります

其の調和は精神であり和道真道であります而して行ふに勇魂を以てせば必ず国家の繁栄をもたらすべし

生を享けた故郷は人生の根源でありますここに皆様の御協力をいただき宇宙万物万霊に捧ぐる真行の一として感謝し碑に誌す

清村和七 昭和三十五年四月吉日 清村金一郎書

以上のように碑陰には記載されていました。

「和道真道」という言葉の意味も示されています。

碑陰の文字は石が硬いからなのか、ひっかき傷のような彫りで字が読みにくくなっています。

作者の清村金一郎氏の詳細は不明。内容からして地元の人であったのでしょう。

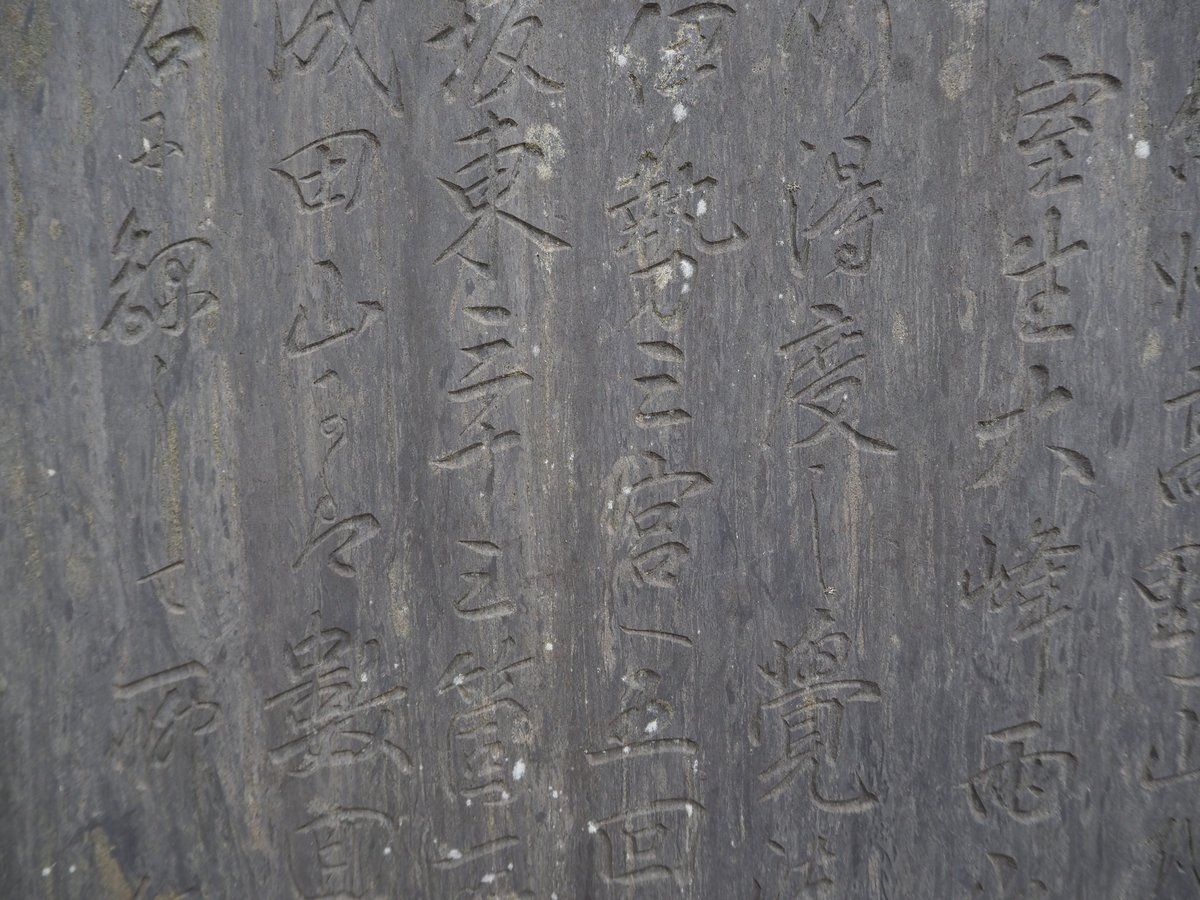

拝殿脇に二碑、巡拝紀念碑がならんでいました。まずは、こちら。

巡拝各所

武州一之宮氷川神社を参拝し相州大山阿夫利神社参拝する事六十回明治三十年八月頂上に鉄柵を寄附し年々塗替之を保存す

明治二十七年四月野州岩舟地蔵大平山琴平山賀蘇山神社古峯神社二荒神社日光東照宮足尾神社常陸筑波山千勝神社大宝八幡宮笠間神社等を巡拝す

大正六年三月伊勢大廟紀州高野山四国八十八カ所並に其沿道の神社仏閣を参拝す

大正七年九月上総安房三十四カ所外阪東四ヶ所及其沿道の神社仏閣を巡拝す

大正八年四月信州善光寺へ参詣常陸の大洗磯前神社陸前の松嶋塩竈神社金華山等を参拝同年十月榛名山及上野下野常陸の阪東十一カ所其他沿道の神社仏閣を拝す

大正九年四月伊勢大廟紀州高野山西国三十三カ所天の橋立阪東相模の八カ所外二カ所安芸の宮嶋同年九月出羽湯殿山月山羽黒山を参請す

大正十年四月阪東四ヶ所秩父三十四ヶ所秩父神社三峯神社武甲山同年八月富士登山参拝同年十月阪東四ヶ所及王前神社川口神社鳥栖神社鹿島大神香取大神小御門社拝

大正十一年四月下総山倉山大六天王同年七月木曽の御嶽山登山外道了山高尾山武□御嶽山成田山常陸大杉神社芝山二王尊へ参拝相馬郡新四国八十八ヶ所へ参詣する五十回なりと

そうそうたる神社仏閣へ参拝しているようです。

発願主は浅井由蔵。建立者は浅井春吉。筆者は三覚院光隆。石工は田中民次郎。昭和四年五月建立とあります。

筆者の詳細は不明です。

今回の一番の収穫はこの碑でした。

がむしゃらに石碑を探しあるいてこういうのを見つけるとテンション上がります。

碑陽は中林梧竹の手になります。明治を代表する書家の一人です。

ただ、どうにも落款の「中林隆経書」が浮いて見えるんですよね。ここだけ後から別の人が彫り足したのか、はたまた実は集字によるものなのか。

「鎮国之山」を書いた時よりも新しいもののはずなので、疑問が残ります。

その為か、『近世・近代の著名書家による石碑集成』にも掲載されていませんでした。作品には偽物も結構あると噂の人ですから、もしかしたらと思ってしまいます。

ちなみに、それでも私のアイコンはこの碑からとってます。笑

碑陰には以下のように書いてあります。

余曽て屢々諸国の高山霊地を歴遊し到る処の神社仏閣悉く参拝し畢ぬ依りて順拝せし社寺と其年月を爰に挙ける事となせり

一慶應元年正月居村を出発し武州一之宮氷川神社に参拝し天より伊勢三宮並々沿道の神社仏閣に順拝せり

一明治十七年六月紀州高野山を始めとして四国西国秩父阪東百八十八箇所並々沿道諸処の神社仏閣に参拝せり

一同二十四年六月武州一之宮氷川神社より北越の諸山出羽三山奥州金華山其他奥羽地方の神社仏閣に参拝せり

一同二十五年三月紀州高野山を始めとして四国西国其沿道の諸神仏に参拝せり

一同二十六年六月室生大峰雨山を始めとし同月二十一日紀州高野に登山し壹週間参籠の上奥院御廟に於て修行得度し覚法英範の称号を賜り帰途沿道の諸寺社に参拝せり

一同二十七年三月伊勢三宮へ五回目の参拝を遂げ夫より東海道の神社仏閣に順拝せり

一同三十年五月阪東三十三箇所常陸国鹿島並々下総国香取及沿道諸社寺に順拝せり

就中下総国成田山には数回参拝せしを以て其年月挙る事を略して今茲に記憶せしまでを碑石に録して聊紀年に供せ舞こと志か

明治三十四年辛丑十月建之 十二世 大熊治右衛門 天保三年壬辰正月十五日生

碑陰の字はおそらく大熊治右衛門氏のものだと思います。

大熊治右衛門は文中にもあるように明治26年に高野山にて得度し、覚法英範という号を頂いています。

また、三郡の「おくり大師」という巡礼行事もこの人が中心となって始められたそうです。

この前に掲載している巡拝紀念碑はこの碑の影響を受けて建てたものでしょう。明治になり、いろんな場所に庶民が行きやすくなったと『越谷市史』には書いてありましたが、その点、現代らしい良い時代になって来ていたんだなと実感できます。

アクセス

久伊豆神社

〒343-0838 埼玉県越谷市蒲生1丁目10

参考文献

『越谷市史 第2巻 (通史 下)』p427/428

いいなと思ったら応援しよう!