11.1.5 社会主義思想の成立 世界史の教科書を最初から最後まで

産業革命が起こっていたころのイギリスでは人口が急に増え、全体として国の富は増大。

しかしその反面、労働者の生活は悲惨で、ろくな生活を送れていない人も増えていた。

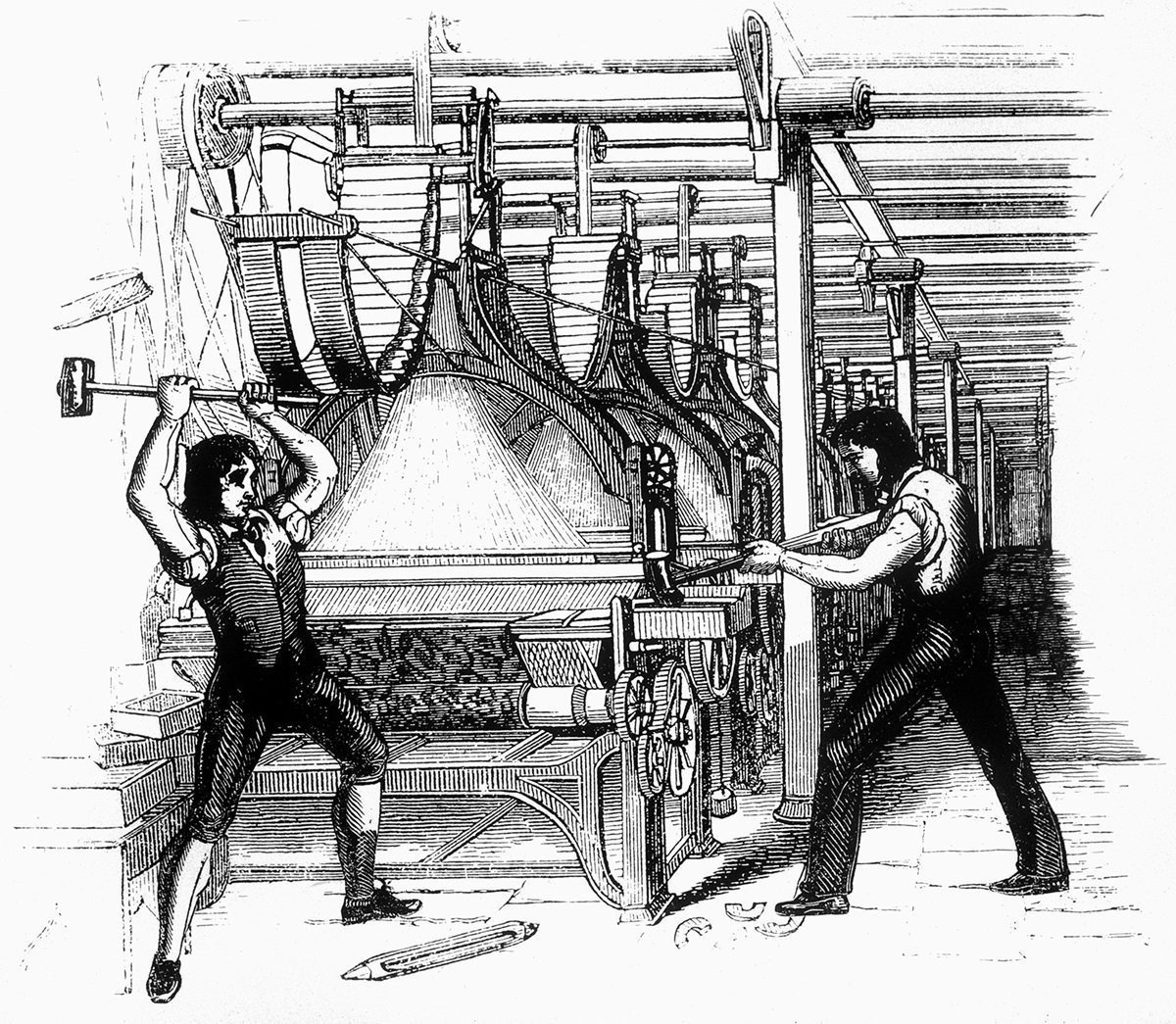

”AIによって人間の仕事が奪われる“という話が話題になって久しいけれど、この時代にも同じように「機械のせいで仕事を奪われた!」という不満がおこっていた。

1810年代になると、”手仕事“の職人さんたちが、工場の機械をぶっこわす「うちこわし運動」も起きた。

リーダーであったというネッド=ラッドにちなんで「ラダイト運動」とも

いうよ。

テクノロジーの進歩は、人間の生活だけでなく働き方にも影響を与えるものなんだね。

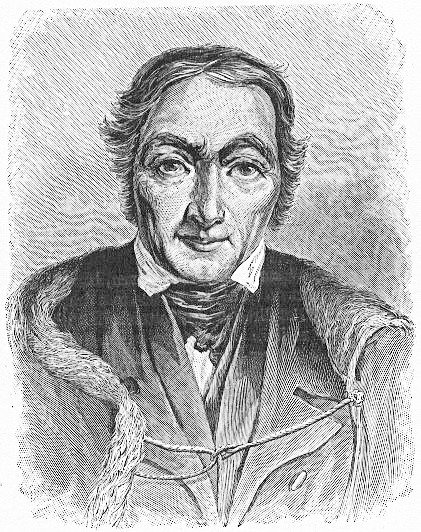

工場主のオーウェンのように、「これじゃいかん」と労働者の働き方改革に乗り出す人もいた。オーウェンは、労働組合や協同組合を設立。協同組合は現在のコープにつながるしくみだ。

「みんなではたらいて、みんなで分け合う社会(共産社会)」を建設しようともするけれど、こちらは失敗している。

彼は、急速に組み上がった「資本主義」というシステムが、「資本家たちが労働者を搾取することで成り立つシステム」だということを早くから見抜いていた。そこで、「労働者がつくりたいものをつくり、資本家にしばられない生活を送る」ための根本的な改革をいくつも実行。今風にいえば “多動” な活動家だった。

労働者にまつわる問題が多発するにつれ、いよいよ国が動いた。

1832年に選挙法が改正された翌年、1833年に年少者の労働時間を制限する工場法が制定された。

児童労働を禁止する工場法自体は19世紀初め以来何回か出されていたんだけれど、1833年の法で初めて工場に対する国の監督する権力を認め、抜け穴を防ごうとしたんだ。

当時問題になっていた女性の長時間労働や、危険な作業についても、しだいに規制の網は広げられていくようになったよ。

サン=シモンとフーリエ

フランスでも同様に労働者を保護する方策を考える人が現れた。

サン=シモン(1760〜1825年)や

フーリエ(1772〜1837年)のプランが有名だ。

彼らは、テクノロジーの進歩によって社会が豊かになっていくこと自体を否定したわけじゃない。

たとえばサン・シモンは貴族階級が富を無為に独占していることが、社会を進歩から遠ざけていると主張した。

資料 サン・シモン『産業者の教理問答』にかんする解説

「2,500万以上のフランス人は、耕作・商業および製造業にかんする仕事に従事している。それゆえ産業者はフランス国民の大多数を占める……フランスに存在するすべての富を聖餐したのは明らかに耕作者・商人および製造業者である。獲得された富の大部分を所有しているのもかれらである……したがって産業者はフランス国民によって所有されている経済力の最大部分を賦与されている。」要約すれば、「もっとも有用な、もっとも多数の階級を構成しているのは産業者であり、その労働によって社会のすべての需要をみたしているのはかれらであり、いっさいの国富を生産しているのはかれらである。」それゆえ「産業者階級は基本的階級であり、全社会の養いの階級であり、これなくしてはなんびとも生存することのできない階級である。」

[中略]では社会は産業者によってどのように組織されるのであろうか。それはかれのつぎのことばに明示される。

「平穏な事物の秩序を再建する方法は、明らかに芸術および実証科学においてもっとも有能な人々に知的な仕事の指導を託し、同時にかれらに公共教育の指導を委託することにある。それは、もっとも重要な産業者の手中に世俗的権力を託し、貴族と無為徒食の金持ちをいっさいの重要な政治から免ずることにある。」あるいはまた、「科学の進歩と産業の繁栄にもっとも好都合な方法によって社会を組織するためには、精神的権力を学者に、また世俗的権力の管理を産業者に委託する必要がある。」要するに社会を組織するためには「もっとも重要な産業者の手中に財政を、そしてもっとも有能な学者の手中に財政もしくは行政以外の全業務を」託することである。

なお、サン=シモンの思想は、死後も「サン=シモン主義」として受け継がれ、その一派は宗教的な性格すら帯びたが、ナポレオン3世の時代にさまざまな事業として実現されていくこととなる。

参考 鹿島茂氏による「サン・シモン主義」の説明

サン・シモン主義は、「モノ・人・アイデア」が1ヵ所に留まっている限りは富を生まない。「モノ・人・アイデア」が循環することで始めて富が生み出されると定義した理論である。2人はフランスでその循環をどのように起こしたらいいかを考えた。

まずはお金。お金を循環させるためには銀行が必要だ。既存のロスチャイルド銀行は資産家から預かった金を投資などで増やし、出資者に還元するという現在の投資バンクやヘッジファンドだった。それでは金は隅々まで循環しない。サン・シモン主義者のアイデアは、銀行で預かった金を有望な企業、エンタープライズに投資することだった。つまりベンチャーキャピタルを作らなければお金は平等に循環しない。「新しい銀行では、タンスの中に眠っているような小さなお金でもベンチャーに投資できます」。このアイデアでサン・シモン主義者のぺレール兄弟がクレディ・モビリエ銀行を設立する。これで間接金融の銀行はできたが、直接金融、即ち、株式会社が必要になる。株式会社は、金があってアイデアのない資産家と、金はないがアイデアを持っている人をマッチングする仕組みだ。株式会社は、株式によって会社を売買することができる。

[中略]

お金の次はモノ。サン・シモン主義者たちは、モノを循環させるために鉄道を作り始める。膨大な資金調達に株式会社の仕組みが役立つ。ナポレオン3世が第2帝政を始めた頃(1852)、鉄道は数百キロだったが、第2帝政が終わる頃(1870)には何万キロに及んでいた。

イギリスが100年かかったことをフランスは18年で成し遂げたが、絶対的に不足しているものがあった。競争という概念である。フランスは自由と平等、特に平等ということをとても重要視する国だ。平等という倫理観が強いと競争という概念が弱くなる。経済発展のためには競争を起こす必要があり、そのために生み出されたのが万国博覧会だった。万国博覧会で「安く」て「質が良く」て「大量に」という3つの概念のアイデアを実現するためにモノとモノを競わせ、優れた者に金・銀・銅のメダルを与える仕組みを作ったのだ。仕掛人は前述のフレデリック・ル・プレーとミシェル・シュヴァリエである。

ルイ=ブランとプルードン

その後ルイ=ブラン(1811〜82年)という人は、労働者階級として初めて閣僚入りし、失業者向けの公共事業として労働者に国が与えるしくみをつくろうとした(が、失敗)。

一方、プルードン(1809〜65年)という人は、もっと突き抜けた主張を展開。

「そもそも国なんてものに権力を集めるから、人々は平等ではなくなるんだ。人間にとって、国なんてないほうがいいんだよ」と無政府主義を主張している。

激「あたらしい社会」をどんなふうに構想するかをめぐり、さまざまな意見が飛び交っていたんだね。

一般に、こうした学者たちのことをまとめて「社会主義者」という。

あたらしく出現した産業社会に対応した、経済活動のあり方を考えた人たちだ。

そうした社会主義者の中で、現実の世界にもっとも多大な影響を与えた思想家がいる。

ドイツ生まれのエンゲルス(1820〜95年)と、その友人マルクス(1818〜83年)だ。

彼らは、先行する古典派経済学(アダム=スミスやリカードの学説)や、それに反対する社会主義を入念に検討し、それらが持っていた “落とし穴” を徹底的に追究。

本当の意味で人類の社会が”みんなハッピー“になるためにはどうすればよいかを壮大なスケールで描き出し、人々に衝撃をあたえた。

彼らによると、「労働者が各国で政権を獲得し、その政権どうしが国際的に手と手をつなぐことによって社会主義が実現する」のだという。

これまでの歴史を見てみれば、無理のある方法で人間を道具のように扱った支配層は、奴隷といい、農奴といい、市民層といい、すべて反乱によって”しっぺ返し“を喰らっている。

人類は、そのときどきの生産のスタイルに応じて数段階にわたって「革命」を起こしてきた。

それによって人類は、どんどんレベルアップ(進歩)していったのだ。

現在の支配層である資本家たちは、国家と結びついて、労働者だけでなく植民地化された世界中の人々を苦しめている。

資本に支配され、貨幣という “幻想” を追い求めるあまり、自然との結びつきの中に暮らす人類の本来的な生き方を見失っている。

ゆえに、資本主義体制ががくずれるのは「歴史の必然」だ!

この思想は、マルクス主義とよばれ、1848年に発表された『共産党宣言』によって広く知れ渡ることとなった。

史料 『共産党宣言』

一つの妖怪がヨーロッパを歩き回っている,―共産主義の妖怪が。旧ヨーロッパのあらゆる権力が,この妖怪にたいする神聖な討伐の同盟をむすんでいる。教皇とツァー,メッテルニヒとギゾーも,フランスの急進派とドイツの官憲も。〔中略〕

共産主義は,すでにヨーロッパのあらゆる権力から,一つの力として認められている。いまこそ,共産主義者がその見解,その目的,その傾向を全世界のまえに公表して,共産主義の妖怪談に党自身の宣言を対置すべき時である。〔中略〕

共産主義者は,自分の見解や意図をかくすことを恥とする。共産主義者は,彼らの目的は,既存の全社会組織を暴力的に転覆することによってのみ達成できることを,公然と宣言する。支配階級をして共産主義革命のまえに戦慄せしめよ。プロレタリアはこの革命によって鉄鎖のほかに失うなにものもない。彼らの得るものは全世界である。

万国のプロレタリア団結せよ。(『西洋史料集成』 平凡社)

そして、歴史的な経済体制の発展や、イギリスを中心に組み上げられてきた古典派経済学の学説を批判することなしに、”絵に描いた餅“のようなユートピアを主張するだけの、サン=シモンやフーリエらほかの社会主義者たちは、みな「空想的社会主義」だ。

自分たちの学説こそ、ほんとうに実現可能な「科学的社会主義」なのだと主張した。

(注)こんなふうに、自分たちの思想は「◯◯主義」で、あいつらの「◯◯主義」とは違うんだっていうレッテル付けは、「社会主義」に限らずよくあること。単に「社会主義」といったときには、いったいどんな思想を指しているのかには、その人の思いや文脈に応じて “揺れがある” ことに注意しよう。

マルクスとエンゲルスの思想は、さまざまな人々の解釈も加わって、19世紀後半以降のヨーロッパ内外の世界に大きな影響を与えることになるよ。

いいなと思ったら応援しよう!