2-3-4-2. 東部ユーラシアの国際秩序 新科目「世界史探究」をよむ

遊牧民との戦争と森林破壊との関係

対外戦争をくりかえし、積極的に領土の拡張をめざした秦や前漢と異なり、後漢は匈奴との和睦を重視し、戦争を控えた。

歴史学者・上田信氏は、”戦争を控えると、黄河の氾濫が減り、農業生産が安定する” という意外な事実を指摘する。

まるで、”風が吹くと桶屋が儲かる” のような因果関係である。

一体どういうことだろうか?

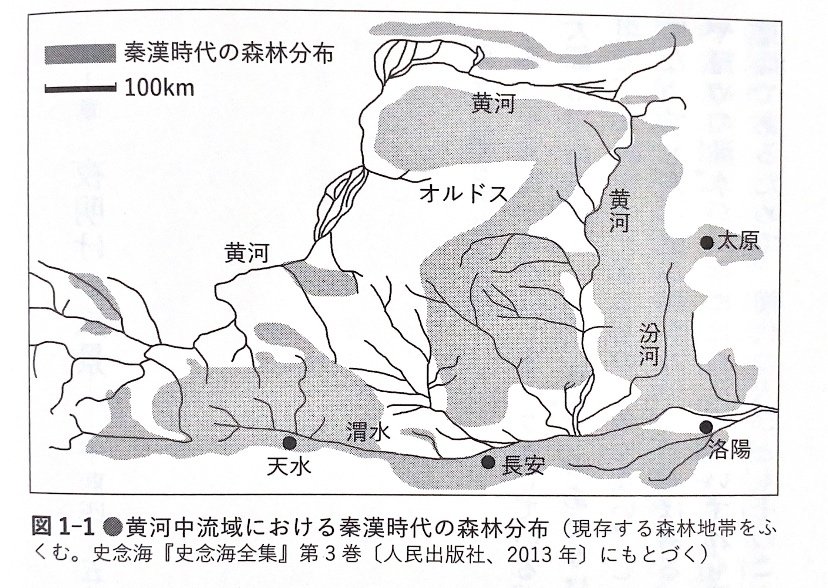

教科書では「鉄器の登場は農業生産力を高めた」と、よく説明される。けれども鉄器の本領は、森林伐採において最も発揮されるといっても過言ではない。春秋中期以降、華北の森林は急速に伐採の対象となり、黄河流域では森林のないむき出しの土地が拡大していった。

森林がなくなれば、空気も乾燥し、土壌の水分も少なくなる。このため、掘り起こした土の塊をバラバラにする作業工程が新しく加わった。

資料 遊牧民との戦争を控えると、黄河の氾濫が減る?

黄土高原に勢力を伸ばしていた匈奴に後漢が手出ししなかったことは、結果として人口の増加を促進させることになった。[…] 秦の始皇帝や前漢の武帝の時代に、中国の王朝が黄土高原を支配し、漢族が入植して農耕を始め、燃料を得るために山の樹林を破壊すると、水土流失のペースがあがり、黄河の氾濫が頻発する。反対に後漢の前期のように、王朝が匈奴などの遊牧系の民族に手出ししなければ、状況は変わる。

黄土高原の山に樹林が再生すると、冬に降る雪、夏に降る雨を蓄え、平地の牧草が春先に芽生え、夏に繁茂するのに必要な水を供給する。豊かな草原は、遊牧の最適地となる。黄土高原の浸食も止まり、黄河に含まれるシルトの量も減り、結果として洪水の頻度も低くなる。実際に、後漢の時期に、黄河は氾濫することがなくなった。

後漢の前期に匈奴との戦争を控えたことで、匈奴の侵入による人的な被害はあった。一方で、洪水の頻度が減ったため、華北平野での水害が収まり、農業は安定した。全体的に見た場合、西暦一世紀に王朝が西北部に遠征しなくなったことは、人口増加を促進する方向で作用したと考えられる。歴史家は始皇帝や武帝の時代のように、版図が広がるときに国力が増したとしがちだが、人口史から見た場合には、それとは異なる評価となる。

西暦一四〇年に後漢が直接に把握していた人民は、西暦二年の集計方法を踏襲して、戸数で九四八万、人口では約四七八二万人となる。西暦二年と比較すると、人口は一〇〇〇万人ほど減少している。地域別の増減を統合した結果が、この数値に表れた。

人間どうしの戦争が、めぐりめぐって自然環境に影響を及ぼし、農業生産の増減として跳ね返ってくる。

ここからわかるのは、過去の歴史的事象を見る際、自然環境と人間社会の連関に着目することの大切さである。

中国では、黄河流域の華北には、黄河中華流域に分布する落葉樹の夏緑林が分布する。

太陽光がさしこみ、冬は幹のみが残される。ナラを中心とする明るい森林で、東日本に分布するものと同じだ。

一方、長江下流域には、カシ、クス、シイ、ツバキなど、葉がつやつやした照葉樹林が拡がる。

こちらは、鬱蒼と茂った森であり、生態学で極相とよばれる段階である。

不気味で、神秘的な、人を寄せ付けがたい暗い森林であり、西日本に分布する森林である。

なお、高校生の現代文の定番、中島敦の『山月記』において、主人公が発狂して虎になるのは、後者の照葉樹林の茂る撫河の森である。

一年の後、公用で旅に出、汝水のほとりに宿った時、遂に発狂した。或る夜半、急に顔色を変えて寝床から起上ると、何か訳の分らぬことを叫びつつそのまま下にとび下りて、闇やみの中へ駈出した。彼は二度と戻って来なかった。

おなじ森林でも、南北でこのような違いがあることも、知っておいてよいだろう。

冊封と朝貢

漢王朝は、周辺諸国に対して、いたずらに武力をもちいて服属させようとしていたわけではない。

国際秩序を維持するために漢がとったのは、冊封と朝貢による外交である。

前漢の武帝は、周辺諸国に対して、国内の諸侯と同様の肩書きを与えてて支配権をみとめ、形式上は臣下としてとりあつかった。

これを冊封(さくほう)という。

冊封を受けた側は、貢ぎ物を皇帝に送る義務があった。

こちらを朝貢という。

天下をおさめているのは皇帝(漢代から再び「天子」の称号も併せて用いられるようになった)のみなのだから、他の国との外交関係というものは理念上、存在しない。

したがって、周辺の民族との外交関係は、冊封と朝貢によって取り結ばれることになったのだ。

しかし、だからといって、中国の皇帝が絶対的な権力を維持していたとはいえない。あくまで「そういう設定」ということである。

現実的には、北方の騎馬遊牧民のほうが、よっぽど軍事的に優位に立っていたことを忘れてはならない。

豪族の台頭

漢は秦の制度を継承し、皇帝を中心とし、法家にもとづく統治体制をとった。

しかし後漢には、儒教が統治に都合の良い思想として採用されるようになっていった。

しかも、皇帝支配が、地方の末端まであまねく及んでいたわけでもない。

たしかに当初は、前漢では封建制と郡県制を併用した郡国制がしかれ、徐々に諸侯の権力を削いでいき、武帝の代には実質的に郡県制がしかれた。

秦と漢を成り立たせていたのは、5人前後の家族単位で小規模経営を行う自作農(小農民)であった。前漢末の戸籍に登載された戸口数、すなわち戸口(ここう)統計によれば、その数5770万人。

資料 秦漢の戸籍制度

[…]戸籍には各戸の成員の名前・居所・年齢などとともに、必ずその爵位が記載された。 爵位は本来 軍功に対して与えられたものであり、その第級が「公士」 であったことが示すとおり、爵を受けた者は 「士」 身分、つまりは「卿大夫・士」から構成される支配階級への仲間入りをはたすことになった。か つては、「士」と一般人である「庶民」とのあいだにはっきりと一線が画され、武装権や参政権は「士」 以上の者にのみ許されていた。その意味で爵位はローマ帝国の「市民権」にもなぞらえられる。だが戦国 時代に庶民も戦闘に参加するようになると、彼らも爵位を帯びるようになり、ついに爵位が無償で広く賜 与されるにいたった。いわば「市民権」をあらゆる良民男子に与えることで、皇帝はその求心力を高めた といえる。戸籍制度とは、爵位とそれに応じて給付される耕地とで臣民の歓心を繋ぎつつ、その見返りに 兵役租税負担の義務を課すという仕組みを、根底において支えるものであった

→古代ローマや古代インドの身分制度とも比べてみよう。

しかし武帝のおこなった度重なる対外戦争と領土拡大は、農民を疲弊させ、しだいに大規模な農地経営をおこなう豪族が台頭していくこととなった。

大土地経営をおさえる限田策といえば、古代ローマの共和政末期のグラックス兄弟の改革が思い出されるだろう。

同時期の中国でも、やはり大土地所有が問題となっていたのだ。

史料 後漢の政治家・崔寔(さいしょく、?〜170年)の『政論』

「豪族は巨万の富とたくわえ、大名のように広い土地をもち、賄賂で役人を買収して国の政治をうごかし、ごろつきを養って民をおどしつけ、罪なき人びとを殺すなど、横暴の限りをつくしている。……だから普通の農民はほんのわずかの土地もなく、親子ともども首をうなだれ、小さくなって奴隷のように豪族に仕え、妻子ともどもこれに使役されている。豪族なぜいたくな毎日を送っているのに対して、貧乏人はいつまでたっても奴隷のようなみじめな暮らししかできず、衣食にも事欠くありさまである。一生働き通しても、死んだときに葬式さえ出せない。ちょっとした不作の年には、家族はちりぢりになり、妻子を売ったりしなければならない。まったく農民の生活は、なんのために生きているのかと言いたいほど、痛々しいものである。」

資料 身分の高い者の埋葬につかわれた銀縷玉衣(ぎんるぎょくい)

古く玉を食べる習慣もあり,《周礼(しゆらい)》王府職に,王が斎(ものいみ)の儀式にあたって玉を食べる記事が見えるし,《楚辞》にも玉を食餌とする辞句が散見する。のちに神仙家の間では,玉を粒や粉にして水薬,丸薬,粘薬とした〈玉漿(ぎよくしよう)〉〈玉屑(ぎよくせつ)〉〈玉膏(ぎよくこう)〉などの仙薬が服用されたらしい。この食玉の風習も玉の呪力を体内にとりこみ止めるという呪術に由来し,その後に長寿延命を保つ法として受け継がれたと見られる。また,死者の口に含ませる〈含玉〉や手に握らせる〈握〉など副葬の玉器〈葬玉〉,玉片を金糸銀糸で綴って死者に着せた〈金縷(きんる)玉衣〉〈銀縷玉衣〉なども,もとはやはり玉に生成力,再生力をみとめ死者の復活を願ったのが起源であろう。葬玉の風習は六朝以降廃れるが,南中国の一部の地方では近年まで死者の口に翡翠(ひすい)(硬玉)をはませていた。(世界大百科事典「玉」の項)

資料 豪族の邸宅を描いた漢代の画像石

中央でも皇帝側近の宦官(かんがん)や外戚による腐敗が問題となるなか、外戚の王莽(おうもう、「大」の部分は正しくは「犬」。在位8〜23)が帝位を奪い、新という王朝を立てた。

王莽がめざしたのは周の政治におこなわれたとされる儒学にもとづく公正な政治だ。土地の国有化などが豪族や農民の反発をまねき、反乱によって短期間で滅んだ。

資料 王莽による土地国有化(王田)の命令

漢朝は田租を軽減し、 収穫高の三十分の一を徴収したが、つねに労役の代納税があり、 病人といえどもみな人頭税を出した。 しかも豪族が農民を圧迫し、農地を分けて小作させ、 強制的に小作料 (十分の五) を奪い取った。 […]父子・夫婦で年中耕作しても、その所得では自活するに足りない。 それゆえ富者はその犬・馬にさえや穀物 を食べ残すほど与え,、おごって不正を行い、貧者は槽さえ飽きるほど食べられず,、苦しんで悪事をはたらいた。ともに罪に陥り、刑の執行はやむことがなかった。 […]いま改めて天下の農地を名づけて「王田」といい、奴婢 しぞく (奴隷)を「私属」といい、いずれもその売買を禁止する。 (班固,、小竹武夫訳『漢書 下巻』一部改変)

人頭税 旧中国の税制は,土地税と専売を2本の柱としたが,古代・中世には人頭税も重要な役割をになった。すなわち秦・漢時代の算賦・口賦と北朝から隋・唐に行われた租・調の制がそれに当たる。春秋戦国時代を通じて発達した軍役の割当てから物納となった賦が,秦・漢統一帝国では階層を問わず全住民に課されるようになった。[…](『世界大百科事典』)

王莽亡き後、前漢の一族であった劉秀(洪武帝)が豪族の支持を得て漢を再興。豪族を地方長官が推薦する形で中央政界に進出する郷挙里選という仕組みによって、豪族の影響力は前漢にも増して高まった。

後漢の滅亡

2世紀後半、気候の寒冷化によって旱魃や飢饉がおこり、遊牧民の侵入が相次ぐようになった。

モンゴル高原では1世紀に匈奴がおとろえ、東北地方の森林地帯から鮮卑(せんぴ)が進出し、2世紀中頃には草原地帯の東部の勢力を支配下に入れるようになっていた。

しかし鮮卑の王国は分裂し、中国の東北部、華北、西北部へと移動し、各地に定着するようになっていった。

華北において黄巾の乱がおきると、各地で豪族や武装勢力が自立。後漢は220年に滅んだ。

秦と漢を通して成立した、皇帝を中心とする官僚機構を通した統治は、以後の歴代王朝が継承するものとなった。

いいなと思ったら応援しよう!