【ニッポンの世界史】#23 「国益」のための世界史へ:なぜイスラム世界は「文化圏」に格上げされたのか?

世界史はなぜ1980年代に「必修科目」とされたのか?

2010年代に「ビジネス的教養世界史」が流行ったのはなぜなのか?

——これらの源流が1970年代にあったのではないか、という仮説を立て、

再定義される「ニッポンの世界史」の動向をふりかえっていきます。

格上げされた「イスラム世界」

1970年度学習指導要領では「イスラム世界」が、ヨーロッパ文化圏、中国の文化圏とともに、単独で世界の「三大文化圏」のひとつに数えられるようになりました。

この「格上げ」の背景にあるのは、やはり戦後の研究の進展により参照できる情報が増えたということが大きいでしょう。

もともと西洋生まれの「世界史」において、イスラムの扱いは貧弱で、その傾向は、西洋的世界史の影響を強く受けた発足当初の世界史も同様でした。

そこでは、西洋文明が まるで”主人公”のようにあつかわれ、イスラム教徒は、ヨーロッパ側の呼称である「サラセン」と呼ばれ、ムハンマドもトルコ語の読みやヨーロッパでの読みを反映して「マホメット」と呼ばれていました。

オリエント文明も、その後の地中海文明(ギリシア・ローマ文明)、さらにヨーロッパ中世へと発展していく「前史」とみなされ、その後の西アジアとのつながりも見えにくいものでした。

イスラム世界が扱われるとしても、それは十字軍のきっかけをつくった「侵略者」としてのポジションや、せいぜい「ヨーロッパとアジアの交渉・交流の中継的役割」(二谷貞夫『世界史教育の研究』弘生書林、1988、106頁)にすぎず、ヨーロッパとの対立関係が強調されていました。

構成の上でも、1960年度指導要領では、イスラム世界は「(2) 中国社会の展開とイスラム世界の形成」のように中国との抱き合わせて章立てされています。それが1970年度版では「(2) 東アジア文化圏の形成と発展」と「(3) 西アジア文化圏の形成と文化の交流」のように別立てになったのです。

「古代オリエント→イスラム」の順の新しさ

また、イスラム以前の時代についても変化があります。

ギリシア・ローマの歴史がヨーロッパと切り離して地中海文化の中に入れ込まれるようになったのです。

こうすることによって、古代地中海文化の遺産が、ヨーロッパだけでなく西アジアにも流れ込む見方が可能となります(『高校教科指導全書』学時出版、1975、127頁)。

もちろんこの見方は ”非公式” 世界史においては、すでに上原専禄らの『日本国民の世界史』で試みられていたわけなのですが、いよいよ ”公式” 世界史の司令塔たる「学習指導要領」にもとりいれられることとなった点は重要です。

この「古代オリエント→イスラム」の流れは、吉田悟郎によれば1950年代後半の秀英出版の教科書で中東学者の三木亘(1925〜2016)が試み、これをのちに実教出版の教科書で太田秀通(1918〜2000)と野原四郎(1903〜81)が上原の反対を押し切って最終稿に踏襲しようとしたのだといいます。

しかし、それでは検定に通らず、最後は岩波の『日本国民の世界史』として刊行することになった——のちにこのように歴史教育研究所の誌上シンポジウムで話しています(歴史教育研究所(吉岡力(1908〜75)所長)『歴史教育研究』57、1974、57頁))。

古代オリエントを勉強した後、ギリシア・ローマをやり、ヨーロッパをやった後でイスラムが出てくると、西アジア地域の歴史的な連続性が断ち切られる形となって見えにくくなるというのは、よくわかります。

しかし、先にヨーロッパのことを学習していくと、途中からよくわからない「サラセン(イスラム)勢力」が圧迫してきて、ヨーロッパ世界を封鎖し、封建制を生み出したのだというピレンヌ・テーゼの影響力も強く、西洋史の上原専禄にとってみても、古代オリエントから一足飛びにイスラムに飛ぶのは極論とみなされたのでしょう。

日本とイスラムとの関わり

では、日本にとってイスラムは、歴史上まったく関わりのない存在であったのかといえば、そんなことはありません。

日本とイスラムの関わりは、世界史の動向と比べれば歴史が浅いものの、本格的なルーツは幕末の開国にさかのぼることができます。

イスラム教徒の滞在したのは長崎や神戸などの居留地に限られていましたが、ロシア革命後には騒乱から逃れたタタール人の商人(ロシア革命を逃れたカザン州のトルコ人ら白系ロシア人)が到来し、その中からはのちにロイ・ジェームス(1929〜82)のように芸能活動をおこなう人も現れます。1935(昭和10)年には神戸在住のトルコ人やタタール人、それにインド人貿易商らが出資し、日本で初のモスクが建造されています。

その後、戦時中にはイスラム教徒との提携を構想する大川周明(1886〜1957)のようなアジア主義者が出ます。大川は『亜細亜・欧羅巴・日本』のなかでイスラム世界を、ヨーロッパよりも先進の文明を持ち、その侵略に抵抗したことで、白人人種に他人種への蔑視をうえつけたと評価し、世界史のなかに位置付けています(大川周明『「世界史」』毎日ワンズ、2019、124-129頁)。

また、首相経験者の林銑十郎を初代会長として1938年に大日本回教協会が設立され、外務省と大東亜省の指導下で占領地のイスラム教徒への宣伝工作がおこなわれました(大澤広嗣「昭和前期における大日本回教協会の活動について『宗教研究』77(4)、2004年、1088-1089頁)。

東京ではこれと同じ年に、代々木上原に東京回教礼拝堂(現在の東京ジャーミィの前身)が建設されています。

しかし国策としての回教(イスラム)研究は、戦局の悪化とともに現実味を失い、日本人にとってのイスラムは、やはり西の彼方へ退いていくこととなりました。

***

文明の生態史観とアラビア太郎

しかし戦後、イスラム世界は再びに注目するべきと主張した知識人、以前述べたように、人類学者の梅棹忠夫がいます。

梅棹が「文明の生態史観序説」を執筆し、一躍論壇の寵児となったことは以前紹介しましたよね(梅棹『文明の生態史観』中央公論社、1967年、69-76頁)。

西洋が進んでいて日本が遅れているといった形に、世界を二つに割ってこれまでの歴史を論じるのは間違っている。そうではなく、ひと続きのユーラシア大陸において、ある文明の置かれた位置が、どのように相互に影響をおよぼし、組み合わさっていったのかという「機能」に注目し、人類史を論じようとしたのでした。

このなかで、梅棹は「中洋」というネーミングを提案し、東洋とも西洋ともつかない独自の文化圏があることに注意を向けます。

ここで彼は、イスラム世界が、「アジア」という1単語でくくることのできないこと、そしてイスラム世界は、むしろロシア、インド、中国といったユーラシア大陸のコア地域に分類されるべきで、生態学的に西欧に類似する日本とは、むしろ”遠い” 地域なのだということを言っているんですね。

梅棹の関心は文明史的な見方にあったわけですが、彼が「文明の生態史観序説」(1957年)を発表した頃、すでに中東は日本の原油の次なる供給源として、熱い視線が注がれつつありました。

同年には戦中に満洲でひと山当てていた実業家 ”アラビア太郎”こと山下太郎(1889〜1967)が、ペルシア湾岸の石油利権を獲得し、翌年58年には「アラビア石油株式会社」を設立。

この背景には、中東諸国をおなじアジアとみて連帯しようとする心情も絡んでいました(シナン・レヴェント『石油とナショナリズム』人文書院、2022)。

この先も、日本人の中東に対する関心は、日本の中東産原油の依存の高まりとともに、いやがおうにも高まっていきます。1973年には中東諸国が石油戦略を発動し、第一次石油危機が勃発。中東の地政学リスクが上昇したことで、「イスラム圏といえば石油」というイメージが定着します。日本にとって”遠い” 地域であると言ってはいられない状況になってきたわけですね。

もちろん、中東に対して、1950年代以来の怒れるアジア、植民地主義に立ち向かう第三世界に共感する心情を寄せる向きも依然としてありました。しかし、中東に活動拠点をうつしていた日本赤軍が、1972年5月にテルアビブ空港乱射事件をパレスチナ過激派とともにひきおこすと、同年2月の連合赤軍によるあさま山荘事件とともに、冷や水を浴びせられる格好となりました。

国益のための世界史へ

ここで当時のアジア・アフリカ世界の激動を反映したという、吉岡力による学習参考書(第7訂)をのぞいてみましょう。

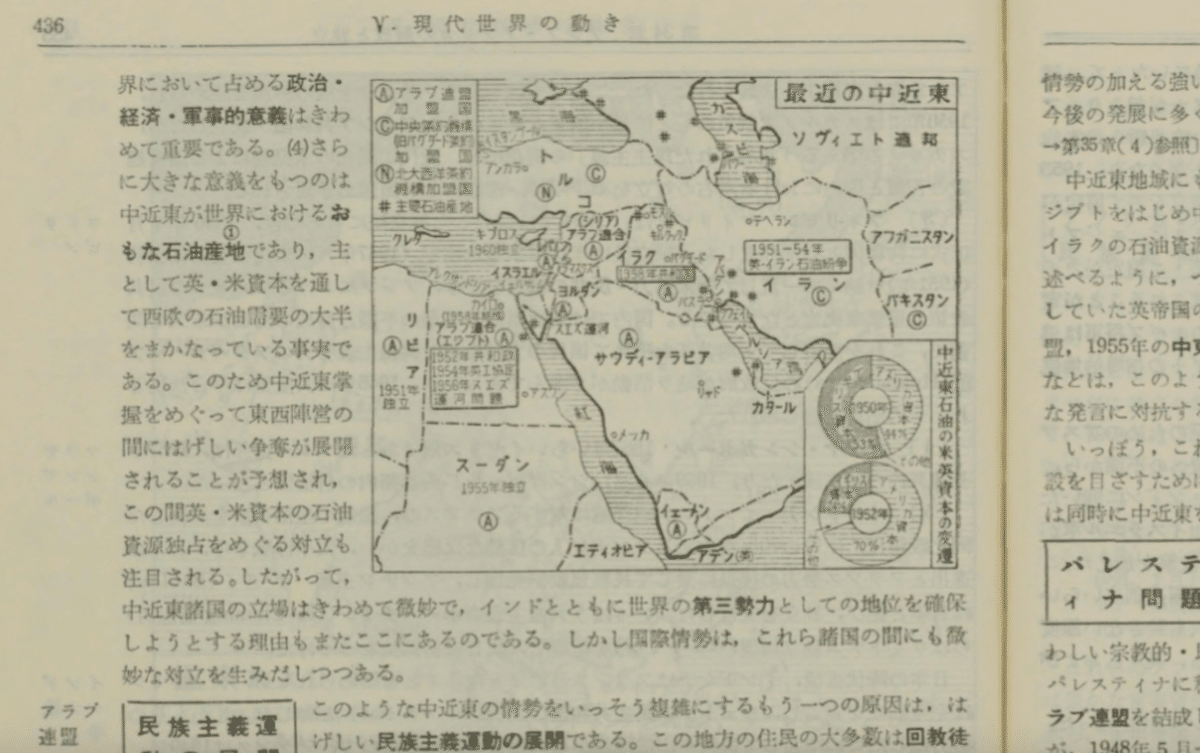

最近の中東(中近東)を学ぶ意義として、産油国として重要だから大きな意義をもつのだということが書かれています。

ここには、中東について学ぶことに「政治・経済・軍事的意義」が置かれる、いわば日本にとっての国益のために世界史学習が位置付けられていることがみて取れます。

経済協力が「国際理解」の必要性を高めた

「ニッポンの世界史」が、国益のための世界史へと傾いていくのは、中東の産油国に対する眼差しの変化によるものだけではありません。

石油危機以前の1950年代以降、日本企業は戦後補償の一環で、東南アジアへの経済進出を遂げていました。これは「経済協力」と呼ばれ、事実上の日本企業の海外進出でありました。

しかし1970年代に入ると、日系企業と現地社会との対立が表面化。1974年1月にはジャカルタで日系企業や日本車が破壊される激しい反日暴動(マラリ事件)が発生し、日本社会に衝撃を与えました。

そこに石油危機による高度経済成長の周縁がくわわります。

これまでのように内向きの視点で工業製品を生産しているだけではダメだ。

これまでのような高度成長とまではいかずとも、安定成長を実現させるには、日本企業の生き残りをかけて海外進出を果たす必要がある。

――こうした危機意識から、「国際化」という言葉が、日本が世界の基準に受動的に合わせていくというより、積極的に日本の国益に合わせた形で採り入れていくというニュアンスで使われ始めます。

また、採り入れる対象である世界も、欧米一辺倒ではなく、東南アジアやイスラム世界のような従来あまりかえりみられなかった地域の文化に合わせることも「国際化」と呼ばれるようになるんですね。

たとえば国際政治学者の高坂正堯(1934〜96「京都学派四天王」高坂正顕の子です)は、東南アジアへの日本企業の進出が「経済侵略」として受け取られ、1960年代後半以降急速に反日感情を生み出している現状にふれ、次のように述べています。

もし日本人に真実の自信があるなら、日本人は他国は他国として認め、その上で相手の文化を理解し、日本の文化を相手に理解してもらいつつ、堂々とつき合うということになるであろうし、事実、それが海外進出をする国ぐにが普通おこなってきたことであった。……アジア外交について、文化外交の不在と「新日派」を作る動きとが嫌なコントラストをなしてつづいてきたのは、こうした、他国とのつき合いに関する正しい見方の欠如によるものと思われる。

東南アジアとの関係改善を図る動きは、その後1977年8月17日に福田赳夫元総理が発表した「福田ドクトリン」として具現化されました。

ASEAN諸国歴訪の最後の訪問地であるフィリピン・マニラで発表されたもので、内容は以下のようなものです。

(1)日本は平和に徹し軍事大国にならないことを決意しており、ASEANひいては世界の平和と繁栄に貢献する。

(2)日本はASEANの国々との間に、政治、経済のみならず社会、文化など広範な分野において、真の友人として「心と心の触れあう」相互信頼関係を構築する。

(3)日本とASEANは対等なパートナーであり、日本はASEANおよびその加盟国の連帯と強靭性強化に協力し、インドシナ諸国との間には相互理解に基づく関係の醸成をはかり、もって東南アジア全域にわたる平和と繁栄の構築に寄与する。

日本企業が海外進出を果たすためには冷戦的な覇権主義から脱却し、異文化理解が必要だ——。

そうした要請にこたえるものとして、世界史における「文化圏」学習が用意されることとなったのは、前回紹介した伊瀬の説明(「協調史観」)からも垣間見えます。

必要とされた比較文明論:「便宜的世界史」批判

こうしてみると、1970年代の「文化圏」学習が、なぜ比較文明論的な視点も要請するものであったのかがみえてきます。

日本人が各国・各民族の文化を、その歴史性を深いところからつかむことで、ビジネスをはじめとする国益に資するものにしようとしたわけです。

1972年には日本経済調査協議会が『新しい産業社会における人間形成—長期的観点から見た教育のあり方』という報告書を出し、政財官がこれからの教育にもとめる「世界認識」を、高校教員の鳥山孟郎が次のように分析しています。

①日本経済の発展にともない、燃料・資源・食糧の輸入や資本進出によって国際社会とのかかわりが深まった。

②日本経済の存立と発展のためには、世界平和の持続(投融資や延べ払い輸出の相手国の安全度をはかるカントリーリスクがきわめて重要になり、投資国の政治的・社会的安定度を要求し、投資国の政権・体制の安定維持に介入するようになる)と国際的友好関係の保持が不可欠である。

③日本特有の文化に根ざしながら、国際社会へも理解ある態度を示す。

④途上国への援助や資本輸出が、これからの日本経済にとって重要な意義をもつ。

また、外国語を教養として学ぶだけではなく、「使える語学」(実用語学)を身につけ、またそれだけでなく「途上国を含む世界の各「文化圏」についての知識を身につける必要がある、とも述べています。

これと同様の視点は、2010年代以降のビジネス的教養世界史ブームのなかにも、よくみられますね。

そのような態度を、吉田悟郎は政官財の要求する「便宜的世界史」であると痛烈に批判しています(吉田『世界史の方法』1980、210頁)。

上原専禄らとともに、主体的にひとりの日本人が世界史と向き合う必要性を叫び続けてきた吉田にとって、世界史がもはや国家やビジネスに資する道具と成り果てていると感じられたことはいうまでもありません。

それは「各”文化圏”をそこに生きる民衆の立場から理解しようとするものではなく、日本にとって経済的利用価値のある対象として考え」「指導し援助する立場にある日本人としてのよりどころを”日本特有の文化”の優越性に求め、そのうえで各”文化圏”についての理解を深めようとするもの」であるともいっています(同、211・212頁)。

もちろん高校教員・教育学者の二谷貞夫のいうように、「1960年以降の世界史的現実の進行とアジア・アフリカをはじめとする第三世界への研究の深まりの結果として、中東の歴史の深さや厚みが顕現するなかでの認識の深まりこそが、西アジア文化圏という形であらわれたとみることができよう」とし、西アジア文化圏という設定を「世界史的構成の発想・視点として前向きに意識して」、その展開を日本国民の立場に立って構成していく道を探るべきだという意見もあります(二谷貞夫『世界史教育の研究』弘生書林、1988、107頁)。

しかし、吉田のいうところの「便宜的」傾向は、その後もいくつかの支流を巻き込み、"公式"的にも”非公式”的にも「ニッポンの世界史」の本流となっていきます。

日本人論ブームと、変わる「ニッポンの世界史」

同時期にみられた「日本人論ブーム」も、日本人がこれまで以上に異質な外国人との出会いを通して、日本人であることを意識するようになった事情が背景にあります(野村総合研究所編『NRIレファレンス 日本人論』1978)。

・イザヤ・ベンダサン『日本人とユダヤ人』(1970年)

・土居健郎『甘えの構造』(1971年)

・木村敏『人と人との間』(1972年)

・濱口恵俊『「日本らしさ」の再発見』(1977年)

・村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎『文明としてのイエ社会』(1979年)

・エズラ・ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年)

人類学者・青木保の『「日本文化論」の変容』(中公文庫)は、1950年代半ば〜60年代半ばに見られた歴史的に日本を相対化させる認識を経て、1964年頃から1984年頃まで「肯定的特殊性の認識」、すなわち、日本人は良い意味で特別なのだという認識へと変化していったと見ています。

自己認識が変われば、当然そこから見える世界の風景も変化します。「ニッポンの世界史」の語られ方も変わっていくのは当然です。

そのひとつの帰結として、1980年代後半には「国益のための世界史」は、「国際化のための世界史」として急速に焦点化され、「国際化のためには世界史の必修化が必要だ」という政策転換を生むこととなるわけです。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊