江戸季節そばの魅力9月『月見そば』

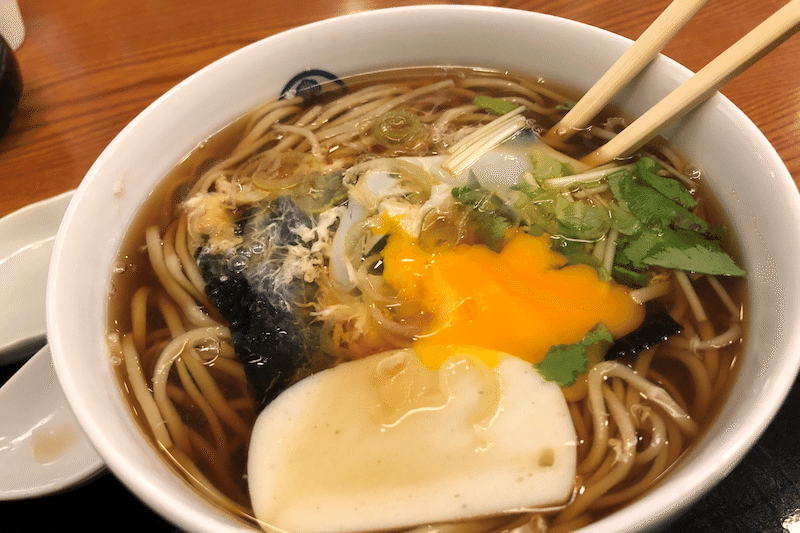

鶏卵の黄身を溶かずに円形の黄身のままに盛り付けたそばが『月見そば』

今年(2021年)の※中秋(ちゅうしゅう)の名月は9月21日火曜日ですが、それにぴったりあった『季節そば』それが今回取り上げる『月見そば』です。月見の風情をどんぶりの中に見立てたもの、先人たちの粋な遊び心が感じられるそんな一品です。

皆が良く知っている品ですが、改めて『月見そば』についてにて調べてみました。因みに※中秋とは秋の真ん中のこと、空気が澄んでいて空がきれいに見える。

蕎麦の事典(新島繁)によると

『月見蕎麦(つきみそば)』とは、生卵を乗せた代表的な種物。正式には 温かい蕎麦の上に四つ切りの海苔を敷いて卵を乗せたのち汁を張る。卵の白身が汁の熱さに白雲のようにかえり、海苔の夜空にくっきりと黄身が月を表す。青味を見越しの松に見立てて、青ユズを添えると、秋の味わいとなる。

また『月見蕎麦(つきみそば)』の変化形として群雲(むらくも)そばという、熱いそばつゆの中に生卵を落とし少し蒸らしてからつゆごと蕎麦にかけたもの、卵を蒸らすことにより満月に見たてた黄身が白身の雲の間から顔をのぞかせたような様子になることから言われる蕎麦も存在しました。

本来『月見蕎麦(つきみそば)』に群雲(むらくも)やススキに見立てた『海苔』は必須であり、海苔なしの場合は『玉(ぎょく)』と言われたようです。ただ現在では『海苔』がなくても『月見蕎麦(つきみそば)』と言われるようになっています。

ただ『月見蕎麦(つきみそば)』は、現存する江戸時代後期のお蕎麦屋さんの品書きにはなく、明治以降に作られたものかと思われます。当時卵は高価な上、保存技術もなく、生のまま出すのは難しかったのでしょう。

現在でも、東京の全てのお蕎麦屋さんにそのメニューがあるわけでは ありません。

今回は『総本家更科堀井麻布十番本店』で『月見蕎麦(つきみそば)』を 頂いた時のもの掲載しています。

今日の月は雲に隠れているような? 卵の白身は月にかかる雲。先ずは黄身が絡む前の蕎麦つゆを頂戴しました。出汁が良く効いています。

控えめなお月様ですね

お月様に広く登場頂きました。かまぼこは何の意味でしょう?

海苔が月の光に浮かぶ山、三つ葉で松を表している。卵はそばつゆの味を一味かえ、卵が入ることで濃厚な味になります。黄身が良く絡むのはうどんよりそばです。

むかしから日本人の感性ってすばらしいですね。

◆訪問したのは『総本家更科堀井』 https://www.sarashina-horii.com/