立禅その二

整体術や民間療法を研究・取材している整体指導者@ゆうです。

立禅その①の続きです。前回は中野教室の竹田先生がフェイスブック上でおっしゃっていた言葉を掲載しました。

頭の百会(※1)と会陰(※2)を繋ぎ、命門(※3)の当たりで上下に分ける。頭の真上を天に引き伸ばすように、臍と背中の命門の下半身は地に引かれるように意識をもつ。

【重要】

今から書く内容・解説はあくまで桃太郎独自の見解であり竹田先生はこうだとはおっしゃっていません。「守破離」と申しますように立禅もまずは教えていただいた形を守ることが大事ですが、その形をどのようなイメージで創っていくかはその人の内観や意識の使い方があると思います。そのあたりをご了承の上読んでいただければ幸いです。また内容もたまに修正していくかもしれません。

まず百会と会陰が繋がった状態とは、どういった事を指すのかについて考察していきます。

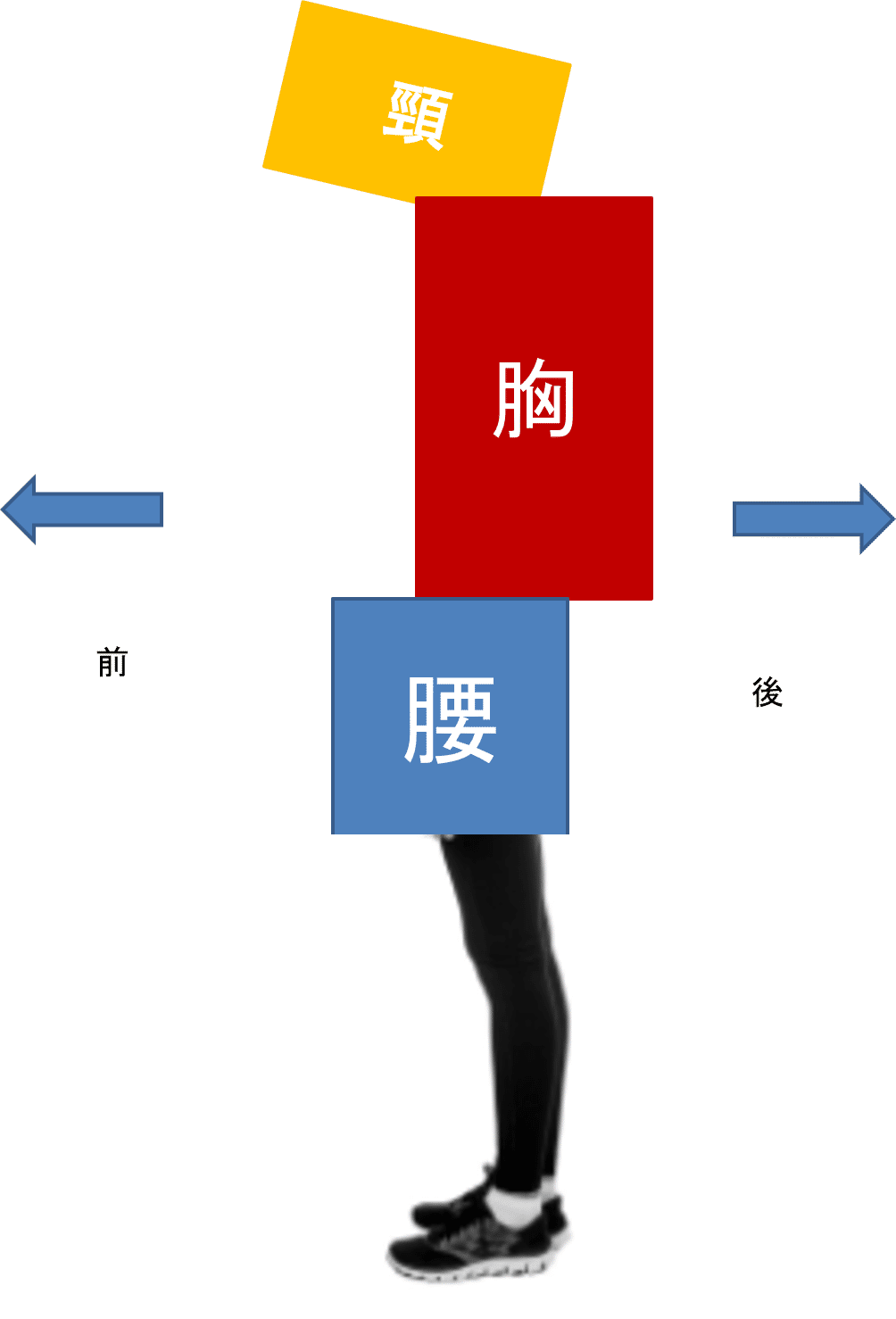

私は上の図のように百会から会陰まで仮想線を引き、その線が軽く引き伸ばされテンションが掛かっているような状態だと思います。

では具体的にはどうすればよいのか?

上の図はswayback姿勢と言って、現代の日本人にはとても多い姿勢なのでこのモデルを使って説明したいと思います。上の姿勢の人の会陰・命門・百会をつないだ線は若干のジグザグにになっています。会陰よりも命門が前にあり、百会の位置もかなり前方にあります。

一番上の立禅のお手本の写真に近づけるには、まず命門を後ろに引かなければなりません。次に百会を引いてみるとします。

ここで少し脱線しますが人の重心は丹田と呼ばれる場所の近くにあります。また重心は上半身重心と下半身重心の中間に位置します。

上の人の姿勢を観察すると腰が前に出ており、それを背中を後ろにそらすことによってバランスをとっています。また背中をそらすと必然的に顎が上がってしまうので頭を前に出して視線を真っすぐに補正しています。下の図のような状態ですね。

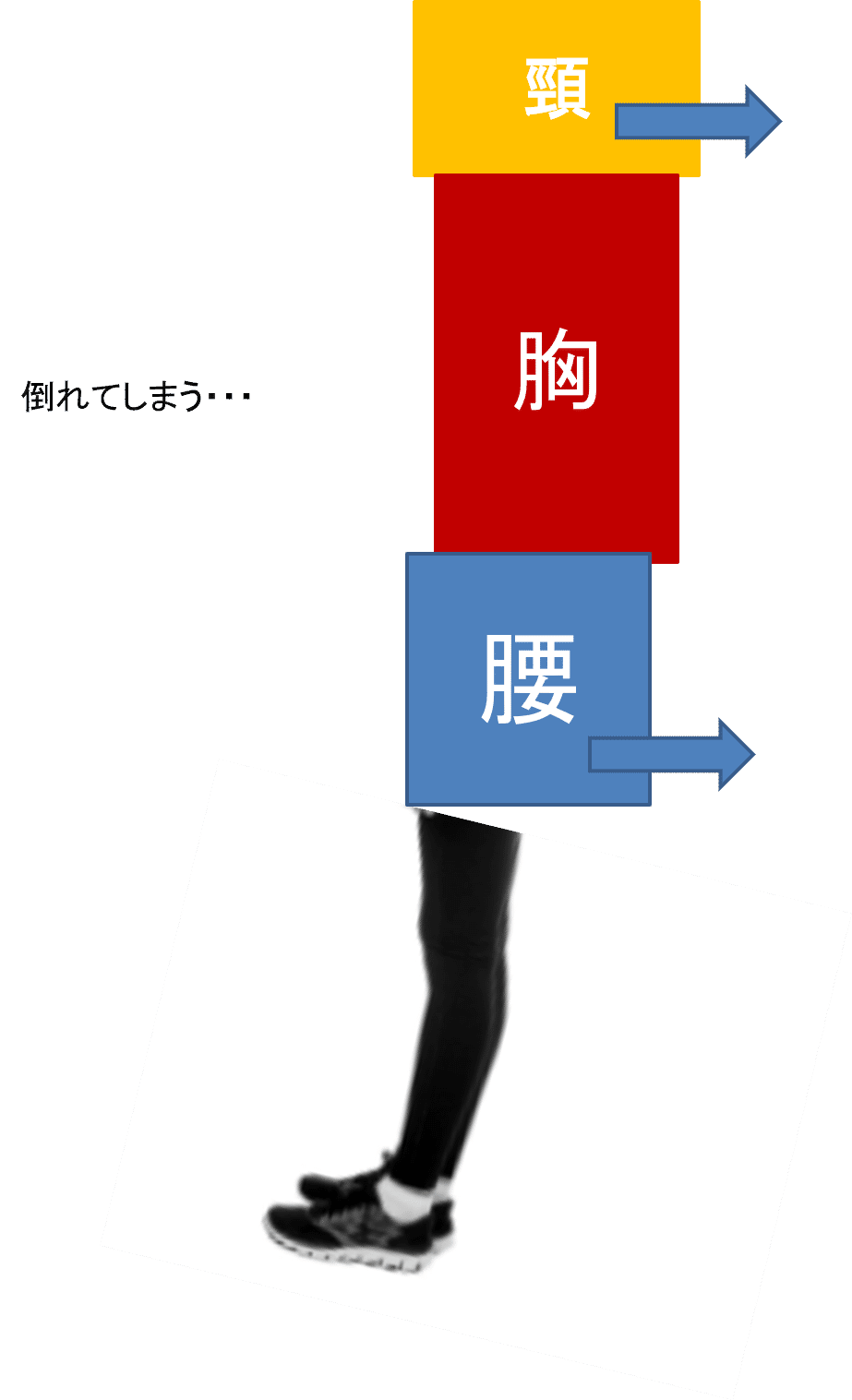

なので、命門と喉元(頭)を後ろに平行移動させようとすると後ろに倒れてしまうでしょう。

なので下の図のように膝を曲げることでバランスをとります。

さらにここでのポイントは命門を引くときに尾骨を丸め下に向けるというところでしょうか?

イメージで言うとこんな感じです。

もしこれが尾骨を丸めず腰が反ったままと命門を引いてしまうと下の図のような不自然な姿勢になり、大腿部の前が緊張してきてしまうでしょう。

写真のモデルの方、すみません 汗

この尾骨の動きは最初は立位では出来ない方が多いと思います。最初は寝た状態で尾骨を丸める練習をしてみてはいかがでしょうか?

私が指導していたピラティスには「インプリント」という尾骨を丸める動きがあります。

この動きも実はけっこうコツがあります。要は腰を床につければいいのですが、無理に行うとお腹の表面の腹直筋やお尻に余計な緊張が入ってしまい柔らかい動きができなくなる可能性が高いです。

この辺りは話すと結構長くなるのでまた次回にしますね。

長文よんでいただきありがとうございました。

また読んでニャー