【備忘録】気づかずに見失っている時間:実践! タイムマネジメント研修 ~より少ない時間で、より高い成果を出すために~

クラスタリングのさらなる掘り下げ

前回は、大きな仕事をまとめてやらずに、小さな時間を有効に使う重要性について話しました。今回は、なぜ私たちが小さな時間を有効活用できないのか、そのメカニズムを説明します。この点に気づけば、クラスタリングがさらに実践的になります。

時間の見失いとその対策

多くの人は、仕事に追われると無意識に残業を増やしがちです。しかし、追い込まれた時に自然と細かく時間を使っているタイプの人は、時間を有効に使えています。もし、仕事に追われていると感じているなら、自分の時間の使い方を見直すべきです。

自分の時間の使い方が正しいかどうかを説明できないと、不安が生まれます。しかし、クラスタリングというアプローチを理解し、自分のやっていることが正しいと確認できれば、脳は安心し、落ち着いて処理を進めることができます。

自信を持って時間を使う

多くの人が、自分がなぜ高い成果を出せているのかを説明できません。単に仕事に追われているだけと感じているからです。しかし、クラスタリングを学ぶことで、自分のやり方が正しかったと確認できれば、それをさらに発展させる意欲が生まれます。その結果、仕事に追われている感覚が減り、効率よくこなしているという感覚が生まれます。

日常業務でのクラスタリングの実践

クラスタリングを実践するためには、普段見失っている時間に気づくことが重要です。私たちは無意識のうちに時間を見失っていますが、その時間を意識的に取り戻し、活用することで、クラスタリングが日常業務で効果を発揮します。

グループワークの進め方

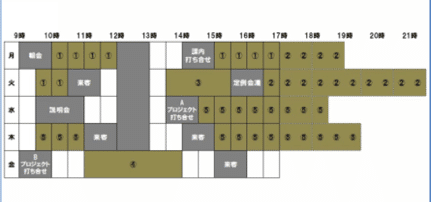

今回のグループワークでは、A3サイズの紙を使います。この紙は、ある人物の1週間の予定表と見立てています。すでに予定が入っている時間帯はグレーで塗りつぶされており、その部分はもう使えない時間です。白い部分が、まだ自由に使える時間を示しています。

準備:

A3サイズの予定表をグループの真ん中に置き、全員で覗き込みながら作業を進めます。仕事の受け取り:

私がみなさんの上司役として、仕事を渡します。グループのどなたかが仕事を取りに来てください。渡す内容:

A4サイズの紙: これはメールの文章で、どんな仕事なのか、締切がいつかなどの要件が書かれています。

帯状の紙片: この紙片には1マスが30分を表すマス目が入っています。皆さんのスケジュールシートのマスと同じ大きさです。例えば、1つ目の仕事の帯が10マス分あれば、合計で5時間かかる仕事ということになります。

スケジュールの調整:

仕事を受け取ったら、グループで締め切りを確認し、帯状の紙片をハサミで適切に切り分けながら、スケジュールシートに配置します。注意点:

帯を使い切る: 仕事の所要時間には幅がありますが、予定を立てるときは必ず帯を使い切ってください。例えば、10マス(5時間)分の仕事の場合、「俺なら3時間でできる」と言って4マスを捨てないようにしてください。

追加の指示

できるだけ残業が発生しないように予定を立てていただきたいのですが、どうしても残業が必要になる場合もあります。その際は、必ず17時以降に予定を組み込んでください。本来なら朝に予定を入れても良いのですが、17時以降に設定することで、確認がしやすくなるためです。

チームワークと効率

作業中、自然にそれぞれの得意分野に応じて役割分担ができ、他のチームよりもスムーズに進んでいると、とても気持ちが良いものです。

ただし、日中ずっと休みなく働き詰めというのは、少し慌ただしく感じるかもしれません。

残業計画とスケジュール管理

「スケジュールが真っ黒に埋まっていて、3マスだけ17時以降にはみ出している。この状態になっていれば、大丈夫です。どこにはみ出すかは、それほど重要ではありません。」

念のためにお伝えしておきますが、この真っ黒なスケジュールは、斎藤さんが休みも食事も取らずに馬車馬のように働いているわけではありません。黒い帯の時間には、1時間に5分から10分程度の合理的な休憩が含まれています。また、お昼休みも黒くなっていますが、これは単に予定を入れられないことを示しているだけで、しっかり1時間の休憩を取っています。ですので、それほど厳しい印象を受ける必要はありません。

実際の時間の使い方を推測する

その上で、「たぶんこの時間にこの仕事はやっていないだろうな」と推測し、実際の斎藤さんの時間の使い方を考えてみます。その時間にやっていない仕事は、自然と17時以降に持ち越されるため、その時間を枠外に配置します。最終的には、斎藤さんがこの1週間で何時間残業したかを合計してみます。

具体的な推察

水曜日の朝イチ: 月曜日は朝会が9時から入っているのでよしとして、それ以外の日は、朝からいきなり全力で仕事に取り組むのは難しいでしょう。

火曜日の午後イチの外出前: ここでも30分の空き時間がありますが、何かに集中して取り組むのは難しいかもしれません。

火曜日の午前中最後の部分: 11時半に来客が終わり、昼休みまで30分しかない場合、私なら早めに昼食に出てしまいます。

火曜日のラストの部分: 午後4時半に定例会議が終わると、残り30分で新しい仕事を始める気にはならないでしょう。

この推察に基づき、斎藤さんの1週間の残業時間は合計で5時間30分と見積もられます。

実際の残業時間とグループごとの結果

最短の残業時間はCグループの4.5時間、最長はDグループの8.5時間でした。その他のグループは5.5時間、6.0時間、6.5時間と、似たような結果が出ています。

しかし、結論として、この方を過小評価していたようです。実際の斎藤さんの残業時間はこれらの見積もりでは済まず、合計で12.5時間も残業していたことがわかりました。

実際の1週間の動き

斎藤さんの実際の1週間の動きを振り返り、彼がどのように時間を使い、なぜこれほど多くの残業が発生したのかを解説します。

斎藤さんのスケジュールと空白の謎

斎藤さんのスケジュールを見ると、確かに17時以降に多くの仕事がはみ出していました。しかし、日中の時間帯には多くの空白があり、全体的にスカスカな印象です。「この人、この白い時間に何をしているのでしょう?」

斎藤さんは、クラスタリングや時間の使い方についてまだ何も知らず、無意識のクセで仕事をしている状態です。決して無能でも不真面目でもなく、平均的な会社員のごく普通の1週間を過ごしているにすぎません。

空白の正体とその解説

では、この空白は何なのでしょうか?今から3つの着眼点を紹介し、説明します。これにより、見失われた時間がどういうものかを理解し、クラスタリングを意識すべきタイミングを実感できるでしょう。

1. 水曜日の朝一番(9:00~9:30)の空白:

斎藤さんは、会社の定時が9:00~17:00ですが、8:45には出社し、始業前にタバコを吸ってから席に着きます。9:00にはスタンバイしていますが、この30分間、何をしていたのでしょう?

この30分を含め、スケジュールに空いている時間には「ひまつぶし」という名前をつけています。

暇つぶしの例:

朝一番に席について、スケジュールを確認すると、9:30から説明会があることに気づきます。「30分かぁ、30分じゃ何もできないなぁ」と思い、特に重要でもない作業(ゴミ捨てやメール整理など)をして時間を潰してしまいます。このように、付加価値の低い作業で時間を消費し、気づけば30分が過ぎてしまうのです。

2. 火曜日と木曜日の朝一番の空白:

火曜日は10:30、木曜日は11:00から予定があります。1時間半もあれば何かできそうですが、最初の30分は結局「暇つぶし」に使われています。これには「ルーティン」という心理学の言葉が関係しています。

ルーティンとは:

ルーティンは、短時間で集中状態を作るための儀式的な動作のことです。しかし、無意識のうちにルーティンのような行動が出来上がってしまい、それをしないと仕事に集中できない状態になる人が多いのです。その結果、知らず知らずのうちに、30分くらいの時間が消えていくのです。

実践への一歩

まず、明日から実践していただきたいのは、身近な人の観察です。朝一番に周りの人が何をしているかを見てください。ボーッと画面を眺めていたり、ゴミ捨てに行ったり、雑談している人がいるでしょう。これが「暇つぶし」だと気づけば、クラスタリングを意識するきっかけになります。

最後に、ルーティンから抜け出す方法、つまりクラスタリングを実践する方法をお伝えします。

お配りする資料:

A3サイズ: 仕事管理表(緊急度と重要性を縦横に記したマトリクス)

A4サイズ: 仕事割り当て表(メインの仕事とサブの仕事に分けて記載)

仕事の管理と効率化のポイント

1. 仕事の棚上げとメモの活用:

仕事が発生したら、いきなり手をつけずにフォーマットにメモを残し、棚上げしておきます。アナログであれば、付箋にメモを書いて貼り付けるイメージです。特に、雑多な仕事に追われがちな人は、小さな仕事でもメモに落としておく習慣をつけることが大切です。

2. 優先順位の把握:

手持ちの仕事を俯瞰し、優先順位をわかりやすくすることが重要です。私は緊急性を重視してスマートフォンのスケジュールアプリで管理しています。

3. 棚上げした仕事の処理:

多くの人はスケジュール帳を使って計画を立てますが、急な用事や仕事が入ると計画が崩れてしまうことが多いです。そこで、仕事割り当て表が役立ちます。朝一番で仕事に取りかかる準備ができたら、仕事管理表を見て、その日やるべきメインとサブの仕事を決めます。

メインの仕事: 空いた時間に少しでも進めたい仕事。

サブの仕事: メインに行き詰まった時や気分転換に行う、頭を使わない簡単な作業。

仕事を決めたら、それを仕事割り当て表に転記します。付箋を使っている場合は、仕事管理表から仕事割り当て表に張り替えます。

4. ひまつぶしの罠を避ける:

仕事の管理方法が有効な理由は3つあります。

① ひまつぶしを防ぐ:

時間ができてから何をするか考えると、無駄に時間を使うことが多いです。少しでも時間ができたら、すぐに取りかかる仕事を決めておくことが重要です。

② 集中力を高める:

雑多な仕事を抱えていると、目の前の作業に集中しにくくなります。朝一番で今日の仕事を決めることで、他の仕事を一旦忘れ、目の前の仕事に集中できます。

③ 短時間で集中状態を作る:

今日の仕事を決めて転記するという作業自体がルーティンとして機能し、短時間で「よし、やるぞ!」という状態に持っていくことができます。

5. 時間の無駄をなくす工夫:

たとえば、「午後イチに伺います」と言ったときに、相手が「13時半でどう?」と提案することがあります。この中途半端な「半」が問題です。暇つぶしが習慣化していると、そのための時間を無意識に確保しようとしてしまいます。

質問への回答: 都度対応の業務で効率を高める方法

Q. 窓口でお客様対応をしている場合、効率を高める方法は?

A. 人と仕事のクラスタリングを行うことが有効です。これは個人ではなく、チームで取り組むべきものです。例えば、受付業務で負荷が集中すると、個人が責任を持って処理しなければならないと感じがちです。しかし、実際には会社が依頼を引き受けているのであり、個人ではありません。

1つの頼み事を1人で処理せず、役割分担して手分けすることで、負荷が平準化され、対応の質やスピードが向上します。このようにして、人と仕事を最適にマッチングさせると、効率が高まり、依頼者との間で良好な関係が築けることが多いです。