【備忘録】効率的に成果を上げる仕事の組み立て方:実践! タイムマネジメント研修 ~より少ない時間で、より高い成果を出すために~

過剰品質を防ぐためのテクニック

1. 曖昧な指示に気づく:

過剰品質が発生する最初の原因は、仕事の依頼者からの曖昧な指示です。私たちは日常的に、曖昧な言葉でやり取りしていることが多く、お互いにわかった気になってしまうことがあります。しかし、この曖昧さに慣れてしまっているため、気づかないうちに多大なロスを生んでいることもあります。

どう気づくか:

「この情報でわかった気になってはいけない」と気づくためには、意識的な確認が必要です。たとえば、「○○にもいろいろあるけれど」と自問することで、曖昧さに気づき、確認する意識が生まれます。具体例として「黄色にもいろいろあるけれど」と考えれば、実際にいろいろな黄色が存在することに気づきます。これを意識的に行うことで、曖昧な指示をそのまま受け入れずに確認する姿勢が身につきます。

2. 自分の類推を疑う:

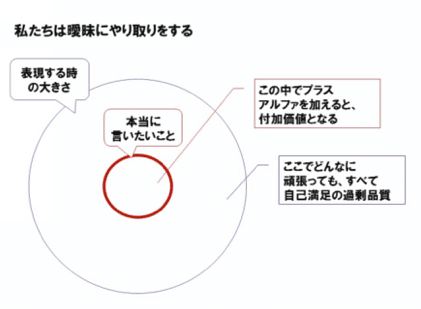

私たちは曖昧な情報でも、自分の知識や経験をもとに類推し、「それってこのことだろう」と決めつけてしまう傾向があります。また、話す側も自分が言いたいことより少し大きく話してしまうことがあります。これが、指示を過剰に受け止め、結果的に過剰品質を生んでしまう原因となります。

3. 正確な指示の理解と適切なプラスアルファ:

仕事上のコミュニケーションでも、曖昧な指示や「等」などの不明確な表現が使われることがあります。これをそのまま受け止めると、過剰品質になりやすくなります。しかし、指示の核心を的確に捉え、その中で適切なプラスアルファを加えることができれば、それは付加価値として認められる可能性が高くなります。

創意工夫の重要性:

過剰品質を避けることは、言われたことだけを最低限やることを意味するのではありません。創意工夫やプラスアルファの努力を否定しているわけではなく、仕事の目的や要件、ニーズを的確に捉えて、その範囲内でしっかりと価値を出すことが重要です。的を外したところでのプラスアルファは自己満足に過ぎません。

曖昧なコミュニケーションを克服し、適切に仕事の要件や目的、ニーズを捉える方法

1. 曖昧な言葉に気づく:

私たちは、実際に伝えたいことよりも少し大きめに話す傾向があります。たとえば、「○○にもいろいろあるけれど」という言葉を使うと、受け手によって多様に解釈される可能性が高くなります。こうした広がりのある言葉を使うと、曖昧さが生じ、相手の意図を正確に捉えられなくなります。

2. 曖昧な言葉に対処する:

曖昧な表現に気づいたら、その言葉を別の言葉で説明しようとするのではなく、具体例を確認することが大切です。ここで使うべき言葉が「たとえば、具体的には」です。たとえば、「丼もの」と言われたら、「具体的にはどんな丼ものが好きですか?」と尋ねます。具体例を示してもらうことで、相手の意図をより明確に理解できます。

3. 具体例から仮説を立てる:

2つ、3つの具体例を確認すると、相手が本当に伝えたいことの範囲が見えてきます。このとき、使う言葉が「つまり」です。たとえば、「つまり、あなたはこういう丼ものが好きなんですね」と言い換えることで、相手の意図を仮説として整理します。

4. 仮説を検証する:

「つまり」で言語化した内容はあくまで仮説です。その仮説が正しいかどうかを確認するために、次に使う言葉が「ならば」です。たとえば、「ならば、これも好きでしょう?」と提案し、相手が同意すれば仮説が正しいと確認できます。逆に、「ならば、こういうものはそれほど好きではないでしょう?」と提案して、正しければ仮説が適切であることが確認できます。

思考プロセスのまとめ:

いろいろあるけれど: 曖昧な言葉に気づく。

たとえば: 具体例を確認して、相手の意図を把握する。

つまり: 仮説として、相手の意図を言語化する。

ならば: 仮説を検証し、適切なニーズを捉える。

このプロセスを通じて、曖昧なコミュニケーションを克服し、仕事の要件や目的、ニーズを正確に捉えることができます。

ワーク作業: 食べ物の好みを通じた体験

まず、ペアを組んで「どんな食べ物が好き?」から会話を始めます。この問いに対して、たとえば「丼もの」と答えた場合、それに「いろいろあるけれど」を当てはめて言葉の広がりを確認し、「たとえば」で具体的に質問を続けます。最低3つの具体例を聞き出してメモに残します。例としては「天丼」「カツ丼」「親子丼」が挙げられます。

注意点:

質問の仕方を工夫する:

具体的な質問をしても、相手がすぐに具体的に答えてくれるとは限りません。質問の仕方を工夫し、自分がどんな答えを求めているのかを考えて伝えることが重要です。例えば、「たとえばどんなメニュー?」と尋ねることで、具体的な答えを引き出しやすくなります。具体例を確認する:

相手から具体例を聞き出せたとしても、それで安心せず、その答えで本当にわかったのかをチェックする必要があります。たとえば、「親子丼」にも種類があり、鶏肉と卵の親子丼と海鮮の親子丼があるように、具体例に対しても確認を怠らないことが大切です。

進行:

すべての具体例が明確になったら、「つまり」と「ならば」に移ります。相手が出した具体例以外に、相手の好みに合う食べ物を当てることができたら、役割を交代します。

再現可能性を基準に考える

「どのくらいの情報でわかった気になればいいのか?」という問いに対する一つの指標として「再現可能性」があります。再現可能とは、文字通り「再現できる」という意味で、たとえば、絵に描いたり、数値化したり、食べ物なら実際に作ったり買ったりできるレベルの具体性を指します。

体験:

会話の中で、「いわゆる昔ながらの東京ラーメンね」と言ったとき、相手が「そうそう!」と答えた場面を例にとると、正確に理解してもらえると感じる瞬間です。これが仕事であれば、顧客とのやり取りでも差別化につながります。

このように、「いろいろあるけれど」「たとえば」「つまり」「ならば」という流れで、相手の言いたいことを正確に理解しようとする習慣を身につけると、仕事だけでなく、人間関係にも良い影響が生まれます。

実務的なテーマでの理解深化

次に、実務的なテーマで理解を深めるために、以下の3つの質問に答えてもらいます。

「あなたの担当業務について、いま取り組むべき最重要課題は何ですか?」

「あなたの直属の上長にとっての最重要課題は何だと思いますか?」

「あなたの会社の社長にとっての最重要課題は何だと思いますか?」

このような大雑把なやり取りを具体化し、過剰品質やミスを防ぐ方法を紹介します。

「管理職が使いっぱなしにしてはいけない6大禁句」

職場の壁に貼られている目標設定やウェブサイトに公開されている会社の事業計画に、「促進」「推進」「強化」「向上」「改善」「徹底」といった言葉が使われていることがあります。これらは抽象的で、具体的な行動を引き出しにくいため、成果が出ない可能性があります。

具体化のための方法:

これらの抽象的な言葉を使っている場合、「たとえば」で具体化し、具体的な行動や目標を設定することが重要です。

例えば、あるメーカーが「グローバル化の推進」を掲げていたが、具体的にどの国に進出するのかが曖昧で、議論がまとまらない状況がありました。このような場合、「たとえば、どの国に進出する予定ですか?」と尋ねることで、具体的な課題が浮き彫りになります。

課題の具体的な捉え方と行動

課題を具体的に捉えないと、無駄な時間や努力が生じ、成果が出ない原因になります。たとえば、「新規顧客開拓の強化」という目標を掲げた会社がありましたが、抽象的な表現のままでは何も変わらず、翌年には「さらなる新規顧客開拓の強化」と表現を変えてしまうことがあります。しかし、表現を変えるだけでは成果は変わりません。具体的に「どのくらい新規顧客を開拓したいのか」「どのような状態を目指すのか」を設定することで、成果が得られます。

抽象的な課題を具体化するためのツール

課題を具体化するためには、5W2Hが有効ですが、すべてを考えるのは現実的ではありません。そこで、「What(どんな種類)」と「How much(どのくらい)」の2つを言語化することをお勧めします。これにより、抽象的な課題を具体的に捉え、効果的なアクションプランにつなげることができます。

気づきと行動の切り替え

自分の担当業務についてはもちろん、上長や社長の最重要課題についても「What」や「How much」を具体的に知るためには、直接確認する必要があることもあります。これが大事な気づきです。これまでなんとなく分かった気になっていたことが、実は全然わかっていなかったと気づくことができます。今後は、曖昧さを避け、具体的に確認して行動化することで成果を出すきっかけにしていくことが重要です。

よくある質問: 抽象的な方針にどう対処するか?

Q. 「社長の言葉や中期経営計画の中で、6大禁句のような抽象的な言葉が使われている場合、いちいち経営企画部や社長本人に問い合わせることはできないと思います。そういうときは、どうしたらいいでしょうか?」

A.

全社方針を示す際には、様々なビジネスや組織、職種を対象にするため、どうしても抽象的にならざるを得ません。本来は、その抽象的な方針を各部署で具体化し、自分たちの業務に合わせて行動化する必要があります。

確かに社長に直接確認することは難しいです。そこで、全社向けに発信された抽象的な方針を、自分の部署や職種に合わせて具体化し、行動に移すことが管理職の役割だと考えましょう。

現場での実感:

私が業務分析や組織分析、人事評価に携わった経験からも、管理職や担当者が会社の抽象的な方針や指示にどう対処するかが、成果を分けるケースが多いと感じています。どうして良いかわからないことを上司のせいにしても何も変わりませんし、抽象的なまま心がけているだけでも成果は上がりません。

前後の状況や目指す売上高などの周辺情報を基に、部署の方針を具体化し、「このくらいのことを実現しよう」と捉えて行動化する。それが多少間違っていたり足りなかったとしても、ただ心がけているだけの組織や個人よりは確実に成果が出ます。このように、自ら主体的に行動できる環境を作り上げることが重要です。

管理職の役割:

大きな企業では、全社員にこのレベルの取り組みを求めるのは難しいため、会社の方針を現場に落とし込む「変換機能」が管理職には不可欠です。この機能が適切に働くかどうかが、会社の成否を分けるといっても過言ではありません。