母音調和とは

この回では母音調和についてじっくり書きたい。

ハンガリー語は前置詞ではなく後置詞または接尾辞を使う。後置詞はそれ単独でひとつの単語をなすのに対し、接尾辞は単語の後ろにつなげて一語で書く。

たとえば、英語のI go to school.における前置詞「to」に対し、ハンガリー語では「ba/be」という接尾辞を用いる。接尾辞なので単語の後ろにつなげて一語で書く。

家 ház

家へ házba

後置詞は独立したひとつの単語だが、接尾辞は単語の後ろにつなげて書くために(ほぼ)必ず母音調和する。

単語の後ろに付くものとしては他に複数の語尾や格語尾がある。ハンガリー語の名詞は格変化し、このときに付ける格語尾も母音調和する。

〈母音調和の代表例〉……接尾辞や格語尾

母音調和については他の稿にも簡単に書いたが、端的に書くと、接尾辞などを単語に付けるときに、付ける接尾辞などの形が、単語の最後の母音に応じて変わる現象をいう。

母音調和によって音が揃うので耳で聞いたときに滑らかに聞こえるらしいし、話す側も言いやすいという利点があるそうだ。学習者にはひたすら面倒な話だが、そういう境地を夢見て学習を進めるしかない。

🟧 ここから本題

母音調和の具体的な話に移ろう。

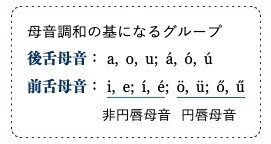

接尾辞など(以後はたんに「接尾辞」ということにする)の形が変わると書いたが、どういう基準で変わるのかが問題になる。そのために母音を2つないし3つのグループに分ける。

そのグループを示すのが次のテーブルである。

〔2グループ型〕

母音はまず、①後舌母音と②前舌母音に分かれる。ここではとりあえず「こうぜつぼいん」と「ぜんぜつぼいん」と読んでおくことにする。口を丸く開く母音のグループと横に開く母音のグループともいえる。

冒頭に書いた「ba/be」のように形が2つある接尾辞はこの2つのグループに対応する。

母音そのものの説明はここでは省略するが、アキュート・アクセント(揚音符)が付いた母音(á,ó,ú,í,é)は長母音である。ダブル・アキュート・アクセントが付いた母音(ő,ű)はそれぞれöとüの長母音である。

〔3グループ型〕

上記②前舌母音を②a「非円唇母音」と②b「円唇母音」に下位区分したものが3グループ型になる。円唇母音は②前舌母音のなかでも口をやや開いた母音になる。

たとえば、「〜の所に」という接尾辞はhoz/hez/hözの3つの形があり、それぞれ①後舌母音、②a 非円唇母音、②b 円唇母音に対応する。

以上が母音調和の基本になる。上記の2グループないし3グループに応じて接尾辞の形を使い分けることになる。

🟧 情報源

文法というのは大枠なので、状況に応じてこまごまとした枝葉の話が出てくる。ある単語に接尾辞を付けるときに具体的にどういう形になるかは、wiktionaryのサイトが便利だろう。

https://en.wiktionary.org/