映画を通して考える「この10年」(ジャーナリスト 牧内昇平)

フォーラム福島・阿部泰宏支配人に聞く

(2021年3月号より)

娯楽エンターテインメントから骨太のドキュメンタリーまで、多彩な作品が楽しめる福島市の老舗映画館「フォーラム福島」。支配人の阿部泰宏さん(58)は、原発事故で妻子を昨春まで関西に避難させたが、自身は福島に残り、原発や震災をテーマとした作品を上映し続けている。「映画」というフィルターを通して3・11を考え続けた結果、どんなことが分かってきたか。阿部さんに聞いた。

あべ・やすひろ 1963年福島市生まれ。同市内の映画館「フォーラム福島」に30年以上勤務し、現在は支配人を務める。

――東日本大震災と福島原発事故は、福島市内に暮らし、映画館の運営を続けてきた阿部さんの人生にも大きな影響を及ぼしたと思います。

「大学時代に蓮實重彦さん(評論家、元東大総長)の講演を聴いたことがあります。印象に残っているのは『一生に一度か二度、本気で危険だなと思うことに直面する時があろうかと思います。その時どうするかは自分次第です』という言葉です。かっこいい言葉だけど、そんなことが自分の人生に起こるのかなと半信半疑でした。そうしたら、まさに起きたわけです。

原発が爆発した時、うちには9歳の娘がいました。なんとしても子どもだけは守りたいという気持ちになりました。でも、とことん考えましたよ。福島では『逃げた』と言われ、友人を失うかもしれない。後々子どもから恨まれるかもしれない。避難するか、しないか。それは自分にとってほんとうに大きな決断だったんです」

――蓮實氏の言う「危険」とは、「人生において、本人が好むと好まざるとにかかわらず迫ってくる大問題」、つまりは抑圧ということでしょうか。抑圧が迫ってきた時、目を背けるもよし、立ち向かうもよし。阿部さんは、抑圧を直視する方を選んだのですね。

「こんなことをするのは一生に1回だぞ、という気持ちでした。この後どうなるか分からないけど、とにかく子どもは避難させたい。3月16日の夜、雪が降りしきる中、国道13号を車で走り、山形へ避難しました。

移動中、私も異様な心理状態だったのでしょう。自分たちの後ろを放射性物質を含む黒い雲が襲ってくるようなイメージを抱いてました。ジャン・ピエール・メルヴィル監督の『海の沈黙』(1947)の一場面を思い出しましたよ。ドイツ軍の砲火が迫る中、車で町から脱出しようとするユダヤ人一家に自分を重ねてしまいました」

――ご家族はその後も避難先を転々とし、最終的には京都に長く住むようになりました。一方、阿部さんは福島に残りました。大変だったと思います。

「すごくきつかったです。1カ月の休日をまとめて取って5日ほどの日程を確保し、福島・京都間を車で往復していました。何をやってるんだろうと思いましたよ。『二重生活』ですから経済的にも苦しいです。震災以来、貯金はほとんどできなくなりました」

――妻子と離れてしまうのに、なぜ福島に残ったのでしょうか。

「この町がどうなるのか見届けたい、という思いでした。『ヒバクシャ―世界の終わりに―』(2003)といった鎌仲ひとみ監督の一連の作品などを通じて『低線量被ばく』という問題があることは知っていました。でも、自分の住む町で実際に起こり、被ばくに対するデリカシー(敏感さ)が、人によってこれほど異なるのかということを改めて感じました。全く意に介さない人もいれば、重大に受け止める人もいる。一人ひとりの年齢や価値観、子どもがいるかいないかなどで全然受け止め方が違う。だから福島市内では、自主避難する人と避難しない人、健康に不安を感じる人と感じない人とで、分断や対立が至るところで起きてしまいました」

福島の子たちが持つ「視点」

――中通り地方は放射線量が高いにもかかわらず避難指示が出ませんでした。福島市内の住民たちに起きた自主避難するかしないかをめぐる亀裂については、『たゆたいながら』(阿部周一監督、2017)というドキュメンタリー映画がありますね。実は阿部さんもこの映画に出演していて、こう話していました。「原発は是か非かという『脱原発』をめぐる論争は、被ばくの問題に比べたら非常に扱いやすい。すっきりした喧嘩別れができる。でも被ばく(や自主避難)の問題について語ると、気づいていないうちに相手の人生観や人格までも傷つけかねない。原発事故の後遺症という意味では最も根深い問題になるのではないかと思いました」。印象深かったです。

「福島市内は唖然とするほど複雑怪奇な様相を呈しました。この精神的ジレンマがはびこっている状況で今後この町はどうなるのか、見届けたいという気持ちがありました。

さらに言えば、私の仕事は映画の興行です。9・11(米・同時多発テロ事件)の時もチェルノブイリ原発事故の時もそうでしたが、歴史のターニングポイントとなる世界史的な出来事が起きると、映画は必ず活性化します。いろんな作家やクリエイターが映画を通じてこの問題に向き合うようになると思いました。

映画だけじゃなくて、あらゆるジャンルの人たちが福島県に来るようになりました。そういう人たちの知見が入ってくる中で市民運動が盛り上がり、3・11前には考えられなかったような人材が福島から生まれそうな雰囲気も感じたんですよね」

――そういう人材は生まれましたか。

「福島の子どもたちはやはり心のどこかで何かを持っているんじゃないかと思いたいです。あの時の大人社会を、彼らはじっと見ていたと思うんです。ただ、それを言語化できていないだけだと思います。

当時小学生だった娘が今年で20歳になりました。子どもらしくのびのびと育ってほしいと思っていたんですが、やっぱりそうはいかないですよね。自分が『避難』という特殊な状況にあることは、どうしても意識してしまうでしょう。親が言ったわけではないのに、震災避難者を支援するNPOに参加したり、埼玉のクルド人たちの生活を支えるボランティアに応募したりしている。画一的なものの見方にとらわれない視点が養われたと思います。福島の子どもたちには、そういう視点を身につけている人が多いのではないかと思います」

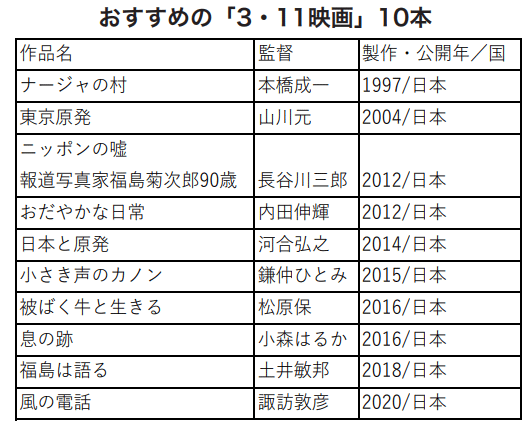

――フォーラム福島では、発災3カ月後の2011年6月から、原発や放射能に関連する作品を上映する企画「映画から原発を考える」を始めましたね。上映作品はこれまでに70作以上と聞きます。その狙いは。

「当時、映画館に取材に来た記者から言われたんです。『震災から1年、5年と、節目ごとにマスコミの取材が殺到します。でも10年が区切りになり、そこから先は来なくなるでしょう』と。そこで私はニコラウス・ゲイハルター監督の言葉を思い出したんです。

彼は原発事故から10年以上経ったチェルノブイリを舞台に、『プリピャチ』(1999)という映画を撮りました。公開時にこう語っています。『チェルノブイリも事故が過ぎ去ってしまうと、メディアは全く取り上げなくなってしまいました。だからこそ私は、プリピャチを作ったのです』と。映画作家は人が見向きもしなくなった問題にずっと執着しますからね。

福島でも、長い視点で問題をとらえようとする人が必ず出てくるはずだから、そういう映画を上映していきたいと思ったんです。お客さんが入るかどうかという尺度ももちろん重要ですが、この映画は必要だと思ったら、万難を排して上映する劇場でありたい、と。自分の中でその姿勢だけは変わらないと思っています」

人間は忘れやすい生き物

――映画人たちが3・11をテーマにした作品を発表する拠点、ベースにするということでしょうか。

「ベースを作るなんて、おこがましい。自分自身は生きていくのに精いっぱい、という感じです。ただ、何も考えず、無為に日々を過ごすことだけはしないようにしています。

福島で映画を上映するのは、川の中に『やな』を置いておく営みです。3・11以来、この町を何か大事なものが通り過ぎようとしている感覚があります。それを捕まえたい。少なくとも『やな』を置いておいて、魚を捕まえる努力だけはしたい。そう思っています」

――映画上映を続ける中で、福島の人びとに変化はありますか。

「最初のころは異様な雰囲気でした。2011年6月に公開したのは、フィンランドの放射性廃棄物処分場(オンカロ)をテーマにした『100000年後の安全』(2009)です。この時は防護マスクを着けて映画館にやって来たお客さんがいました。周りの人がそれを咎めたてることもなかった。そういう異様な状況だったということだと思います。

とてつもない問題意識がこの町に芽生えているなと思ったのは、最初の半年くらいです。これまで全く関心がなかった人たちも、原発事故を機に考えざるを得ない状況に置かれたわけです。その証拠に、3・11前はあまり人気がなかったような原発映画も、高い動員力を示しました。これはすごいなと思っていた矢先、半年経ったあたりから客足がすっと落ち着いてきました。

これについては、映画批評家の三浦哲哉さんが的を射た指摘をしています。『福島市内の人びとは半年の間に、この町に残るか出ていくかを決めた。だから決めた後に自分の考えを揺るがすようなものは観たくもないし、読みたくもないんじゃないか』。そんな指摘です。その通りだと思いました。そして1年後、2012年の3月11日になると、またがらりとメンタリティーが変わった気がします。うまく言えませんが、ほんとうに3月11日を境に、人びとの問題意識が一気に冷めていったように感じたんです」

――1年を「節目」と考えた人がいるのかもしれないですね。

「ただ、そうは言ってもこの時期は冷めていくことへの危機感がある人も多かった気がするんです。2年経ち、3年目に入ったころには、そういう危機感すら薄らいでしまいました。みんな、どんどん忘れていく。『なかったこと』にするのではなくて、そういう風に人間の気持ちはできているんだと思いました。だから今は、そうした問題意識をいかに残していくか。『人間は忘れやすい生き物だ』ということを肝に銘じるべきだろうなと思います」

――簡単に忘れないためにも3・11関連の映画を上映していく意義があるように思います。

「土本典昭監督の『原発切抜帖』(1982)という映画があります。新聞記事の切り抜きだけで日本の政治と原子力ムラへの批判を展開した名作ですが、この作品はまさに『人間は忘れやすい』ということがテーマです」

――映画から学べることは多いようですね。

「強調したいのは、物事を多面的に見るということです。同じテーマについて、できれば4~5本の作品を見てほしい。たとえば原発事故なら、当時の原発作業員の姿を描いた『Fukushima50』(2020)という映画がありますが、首相官邸を舞台にした『太陽の蓋』(2016)という映画もあります。当時の民主党政権の描き方が二つの作品で全く違います。ホロコーストを描いた作品でも、スティーブン・スピルバーグ監督の『シンドラーのリスト』(1993)と、クロード・ランズマン監督の『ショア』(1985)とが全く異なるのと同じです。どちらがいい、どちらがダメという話ではなく、両方見て物事を多面的にとらえてほしいと思います。

そういう意味では『セプテンバー11』(2002)という作品もあります。11人の世界的映画監督が米・同時多発テロをテーマに撮った短編を集めたオムニバスです。ショーン・ペンやケン・ローチが撮った作品は、米国的史観に沿ったものではありませんでした」

映画が果たす「役割」

――10年経った今、これからの映画に期待することは何ですか。

「3・11から5年、10年と沈思黙考してきた映画人が必ずいるはずです。そういう人がやって来て、墓掘り人みたいに数年かけて映画を作る。そういう映画を私は見たいです。

たとえば、小森はるかさんのような若い映像作家がいます。『二重のまち/交代地のうたを編む』(2019)は陸前高田が舞台ですが、30年後、40年後の町の姿を、陸前高田に旅人としてやって来た若者たちが仮想するという映画です。歴史を意識しつつも、新しい価値観を作っている。これまでと全く違った尺度でものを考えているなという感じがする点で、小森さんの視座の在りようは面白いです」

――福島の映画館から3・11後の社会を見てきて、分かったことはありますか。

「『いちばん大切なのは命だ』というところからやり直す以外にないと思います。これをベースに置いた上で、社会の仕組みを考えようということだと思うんです。原発事故を経験した親としての考えです。

少なくとも漠然と分かってきたのは、この行き過ぎた資本主義は変えないとまずいってことですよね。でも、性急に極端な方向へ突き詰めていってしまうと、おそらく血が流れてしまう。歴史を見返していくと、急進的に物事を変えることはやはり危険だと思えてしまいます。非常にもどかしいし、時間もかかるけど、徐々に進めるしかない。自分たちの世代はとりあえず問題の所在に気づきました。これを子どもたちの世代に伝えて、『どうするかはあなた方で考えてください』ということだと思います。子どもたちの世代でどこまでできるかは分からない。もしかしたら孫の世代にまで行くかもしれません。

何がいちばん大切かというと、やはり教育だと思いました。教育ということをちゃんと考えないと、人は歴史の曲がり角に立たされても価値観を変える勇気すら持てない。そういう意味で言えば、3・11以降見るべき映画として挙げたいのは、森康行監督の『かすかな光へ』(2011)です。教育学者の大田尭さんのドキュメンタリーですが、これは放射能の『ほ』の字も原発の『げ』の字も出てこない3・11映画だと思っています。『いちばん大切なのは命だ』という言わば『生命主義』と、それに基づく教育の大切さを考えさせてくれます」

『かすかな光へ』(Ⓒひとなるグループ)

――阿部さん自身の映画に対する考え方はどう変わりましたか。

「震災前までは、映画は自分にとってメーンの存在だったんです。でも、震災後はある意味サブです。映画を超える現実が起きてしまいましたから。発災直後の半年ぐらいはまともに映画を見られなくなりました。見たとしても、学生時代に見たものとか、いわゆる原発関連の記録映画だけです。

これは自分にとって、ものすごくショッキングな出来事でした。でも一方で『映画がテキストになったな』とも思ったんです。自分が漠然と抱えている問題をクリアにし、考えたり語り合ったりするためのテキストです。現実が映画を飛び越えてしまった今、映画はそのリアルをみんなが共有するテキストとしての役割も求められているのではないか。そう思うようになりました。

だから私は『3・11映画の最高傑作は何か』と聞かれたら『福島中央テレビが放送した3号機の爆発映像』と答えます。あれでみんなが現実を共有しました。3月14日の午前11時1分、その時たまたま私は自宅にいて、あの映像を見て頭が真っ白になりました。テレビ局の中ではさまざまな葛藤があったと聞いていますが、あの映像を流したテレビ局の決断はやっぱり『映画』ですよ。問題を明るみにしたわけですから。

映画は、問題解決はできないかもしれないけれど、問題提起としては最高のメディアになりうる。そういう意味で、あれ以上の『映画』はない、と。身も蓋もないまとめ方ですが、10年経った今、そんな気がしています」

まきうち・しょうへい。39歳。東京大学教育学部卒。元朝日新聞経済部記者。現在はフリー記者として福島を拠点に取材・執筆中。著書に『過労死 その仕事、命より大切ですか』、『「れいわ現象」の正体』(ともにポプラ社)。

個人サイト「ウネリウネラ」

通販やってます↓

いいなと思ったら応援しよう!