「足関節果部骨折(SER型)」#書く習慣83

日々の診療お疲れ様です。TROT(トロット)です。

今日からマスクの自由化が始まりました。院内では引き続きマスク着用をお願いしていますが、皆様の施設ではいかがでしょうか?

本日より新卒のスタッフが入職して研修が始まりました。

2年前に入ったスタッフが指導を対応するのを見て、「成長」と「ああ、こうしたらいいのに…」が入り混じり変な感情です。笑

それに伴い、人の動きが活発だったのか今日は足関節の外傷が非常に多かったです。その中で私が対応させてもらった症例について本日はまとめていこうと思います。

「SER型だねえ」

40代女性。自宅で足首を捻り受傷。

外観は下の写真の状態で強い腫脹を認めました。痛みはありますが、普通に歩ける程の痛みとのことで、前日も「普通に歩いて出かけましたよー」とのことでした。

腓骨下端の剥離骨折かな?と思いながらレントゲン像を見てみると腓骨下部の斜骨折でした。

このX-Pを見た瞬間、先輩がひと言。

「ああ、SER型だねえ」

なんだっけ、それ?!

ということで、今日は足関節果部骨折のSER型について書いていきます。

Lauge Hansen分類のひとつ

ラウゲハンセンって柔道整復師の学生なら一度は聞いたことがあると思います。

SER型はその骨折の型の一種で

S:Supination(回外)

E:External

R:Rotation(外旋) Fracture の略になります。

Lauge Hansen分類は受傷時の足関節の肢位と受傷外力の作用方向によって分類されます。

つまり、回外して外旋することで受傷した骨折ですよーという意味です。

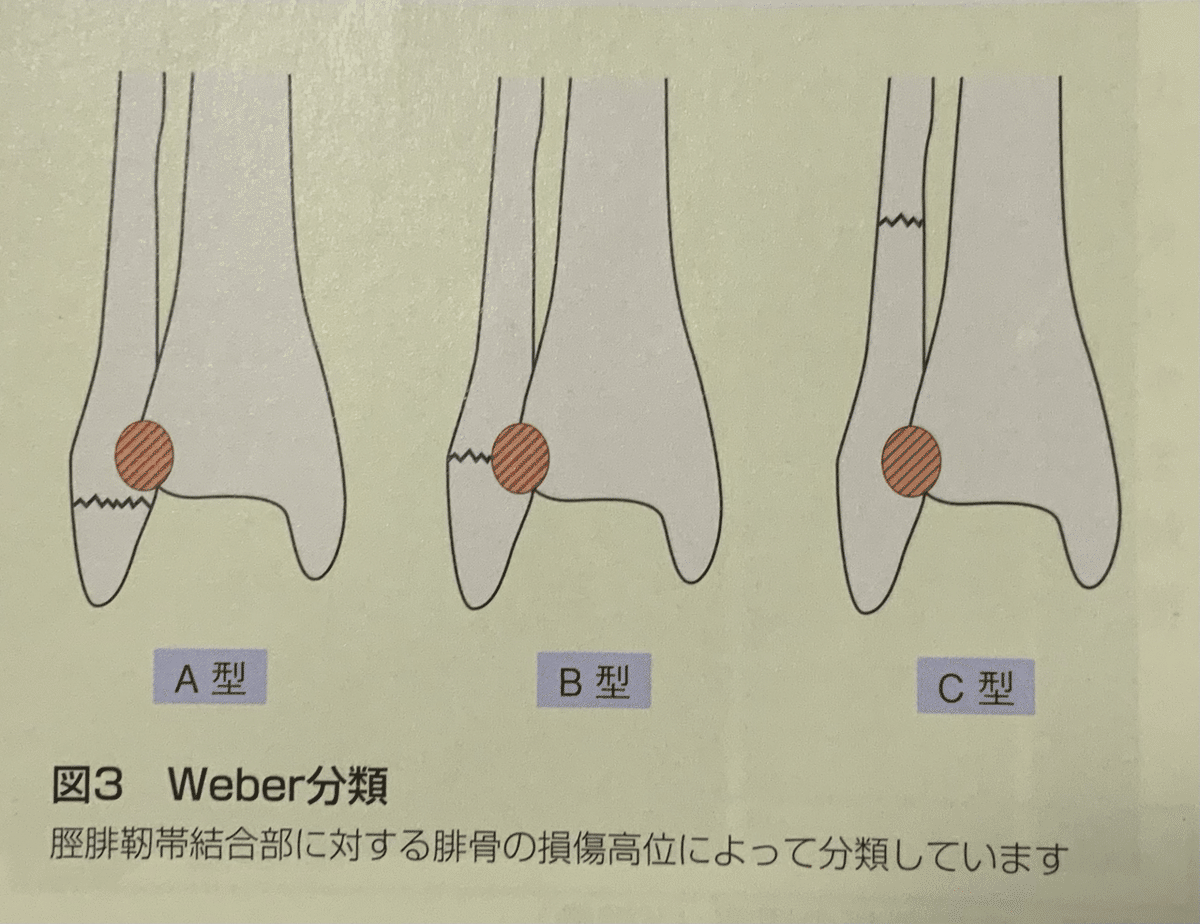

ちなみにこの他にもWeber分類というものも存在します。

こちらは足関節の安定性に対する腓骨の役割を重視して脛腓靱帯結合部に対する腓骨の損傷高位によって3型に分類するというものです。

この分類によって手術を行う際の内固定の材料を選択するのに有用なようです。

というわけで、この骨折は…

Lauge Hansen分類ならSER型のStageⅡ

Weber分類ならB型(またはA型)の骨折と位置付けることができます。

整復と固定肢位

というわけで、整復です。

今回私は、このような手順で整復を行いました。

①助手と腓骨を対抗牽引した後に、

②距骨下関節を回内させて、

③腓骨を斜骨折の角度に沿って後外方より前内方にかけて内旋させながら整復

整復後の写真がこちらです。

正面像

側面像

正面像は割と綺麗に整復されているように見えます。

側面像では腓骨後方の間隙は減少しているように見えますが、骨片がまだ開いています。

ちなみに骨折脱臼の本では、回外ー外旋骨折では

①ベッドから下腿を下垂し

②足部を回外、外旋し噛み合っている骨片を分離し

③下肢の長軸に牽引を加えながら底屈し腓骨の長さを回復する

④足を内旋して距骨と腓骨の外旋を矯正し

⑤足を回内にしてから90°背屈する

私の整復法と特に違っていたのは②の転位方向への誘導による噛み込みの除去と⑤の90°背屈でした。

まだまだ勉強が足りないですね。

先人の知恵と技術と研究と失敗と努力にもっと学ばないといけません。反省です。

今回固定はやや底屈位で整復位のまま固定を行いました。

松葉杖にて免荷をするように伝えてあります。

ちなみに本書ではギプス固定を6週間行い、この期間は免荷をするようにと記載があります。

どの程度の免荷が適当なのか、画像所見や医師の判断を仰ぎながら決めないといけませんね。

予後を左右する因子

最後になりますが、本書では予後を左右する因子として以下の5項目が挙げられています。

①受傷時の距骨関節面と脛骨関節面の損傷の程度

②骨片の整復の正確さ

③距骨の転位の有無

④内固定による固定性

⑤外固定の期間

腓骨単独骨折なので今回予後は悪くないと思いますが、気を抜かずに最後まで対応していきたいと思います。

また助けのひと言として、こんな一文がありました。

今日もご覧いただきありがとうございました。

整復は解剖学的になされていることが望ましいが、腓骨骨片の外側と後方への転位はそれぞれ2mm以内までは許容されるという報告がある

今後も丁寧に経過を追っていきたいと思います。