少子化を考える ① 18歳人口はたった30年間で半分に!

日本の国政や自治体などで重点政策に挙げられ続けている「少子化対策」。若者が減ると労働人口が減るため税収も減少し、国はもちろん、自治体の存続にとって大きく影響する。

その少子化は現在どうなっているのか、その原因と対策について複数回に渡って考察していきたい。

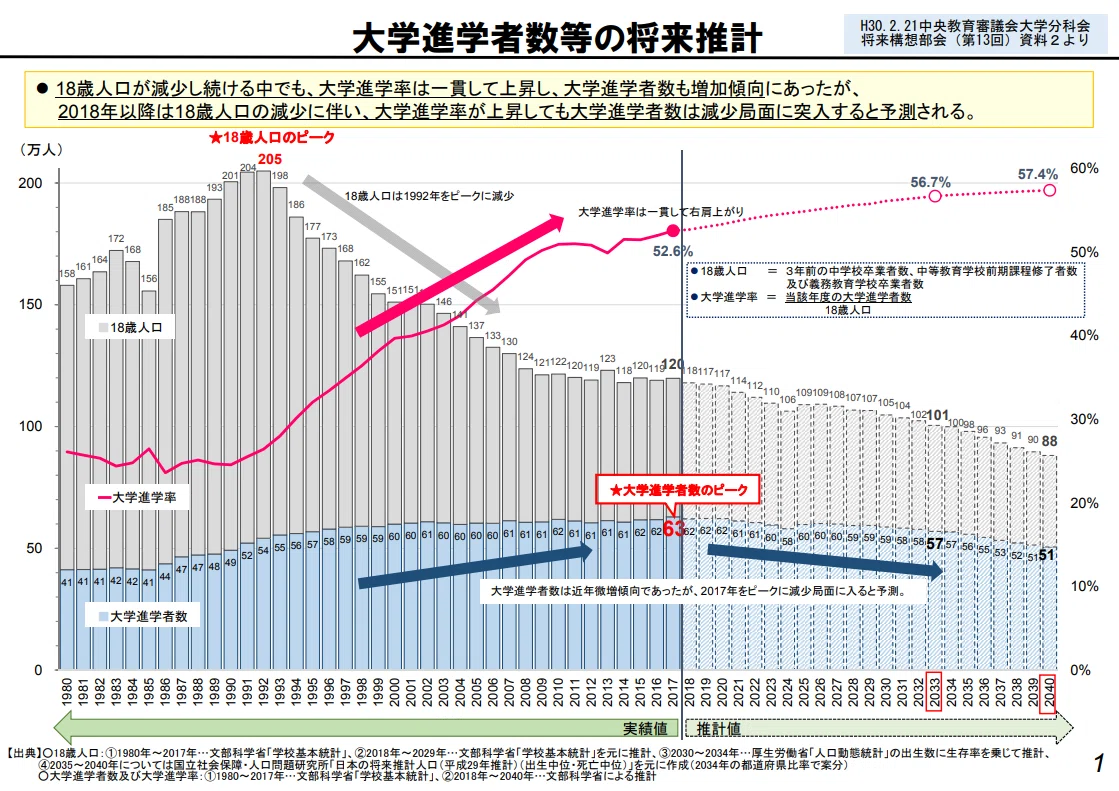

まず18歳人口と大学進学者数の相関関係を表した表を文科省が作成しており、大変わかりやすいので紹介したい。

18歳人口は1992年の205万人をピークにその後急降下、2024年には106万人と推計されている。つまり30年間で半分になってしまっている。「失われた30年」とよく言うが、1番失われたのは若者の数だったようにも見える。

一方で大学進学率は18歳人口のピークだった1992年が26%程度だったが、そこから急上昇し、2008年には50%に到達する。たった16年間で倍である。すさまじい上昇率である。

しかしそれは18歳人口がその16年間で急激に減少(205万→124万人)したからである。18歳人口が4割も減ってしまったので大学進学率が倍になっただけなのである。

実際、大学進学者数をみるとその16年間で54万人→61万人の13%増にすぎない。1991年に大学自由化が行われたが、その影響は限定的だったことが伺える。

実は18歳人口は2009年以降、その減少がゆるやかになっている。同じくして大学進学率の上昇もゆるやかになっている。つまり18歳人口の半減は1993年から2009年のたった16年間のうちに起きた出来事と言ってもよい。

半減期に18歳だった彼らが出生したのはその18年前。つまり1975年から出生数が大幅に低下したということだ。つまり「失われた30年」は人口減少の観点からすると「1975年からの30年」ととらえることができるわけだ。このことについて次回見ていきたい。