クオリティ・ブルペン

セイバーメトリクスなど、従来の記録項目とは一線を画す指標に関する知識が日本で広まったことについては、2004年頃が一つの画期であったと思う。

それは、貧乏球団がメジャーリーグを勝ち抜くために従来とは異なる指標で選手集めをし結果を残していくストーリーを描いた『マネーボール』が日本で出版されたのがこの2004年であった、というのが一つあり、同書で注目されたこの「従来とは異なる指標」での選手評価、という点が興味を引いたことが大きく影響したと思われる。

現在検索できる2ちゃんねるの過去のスレッドで、セイバーメトリクスに関する記事は2007年頃から徐々に表れてくるのだが、その古いものでは、例えばDIPSが確認できる初出が2004年であったりする、というのも傍証になるだろう。ただ、2004年の時点ではその新しい指標を受け入れる土壌は既にあったはずだ。

筆者はかつて、知人とパークファクターという補正指標について話をした記憶があるが、記憶の縁辺から時期を狭めていくと、どうもそれは1996年から1999年の間のことであったはずだ。もっとも筆者もたまたまその項目について知っただけであり、その当時は詳しい人が知りこそすれ、一般にはこの手の記録は全く認知されていなかったのだが、その筆者がなぜパークファクターを知ったかというと、当時メジャーリーグの公式サイトが掲載していた用語集にあったからである。

1995年に野茂英雄がメジャーリーグに挑戦し成功を収めたことで、にわかにメジャーリーグが注目されたこと、さらにインターネットの発展が爆発的に進むスタートの時期にあって、メジャーリーグの情報やアメリカの記事に直接触れる機会が増えたことが、こういった記録の認知の始まりだったと考えられる。

そうして紹介された記録や指標には、日本で定着したものとしなかったものとがある。その違いは様々な要素があろうが、大きな要因は「計算のしやすさ」「直観的な分かりやすさ」の二つであろう。

前者は、これまであまり集計されていなかった項目と詳細な補正係数を組み合わせて計算するRCやDIPSと、出塁率と長打率を足す「だけ」のOPSの現状を見れば理解できるだろう。また、セイバーメトリクス的観点からは否定されるものであるのに、「1イニングあたりのおおまかな走者数」という指標の分かりやすさで定着したWHIPなどは、後者の代表例と言える。

ともあれ定着したもの定着しないもの、さまざまな指標がこれまで日本に紹介されてきたが、日本に根付いたものの一つにクオリティ・スタート(QS)がある。2ちゃんねるのスレッドでは2003年には紹介例が見られるほどの古株であるが、アメリカで提唱されたのはさらに古い1985年、スポーツライターのジョン・ロウがフィラデルフィアの新聞で提唱したのがデビューであった。

QSは、「先発投手が6回以上を投げて自責点3以下に抑えた」場合に達成と見なす記録である。先発登板を分母にしてQS達成率を出せば、勝敗に関係なく、先発投手としての最低限の義務をどれだけ果たしたか、というようなところを示すことができる。

だが新たな指標の発表にはつきもののさまざまな批判が寄せられた。一番わかりやすいところでは、6回投げて自責点3なら防御率は4.50である、これは基準としては悪すぎないか?というものだった。これに対しては「MLBで1984年から1991年までのQSを達成した先発登板時の防御率を計算すると1.91になった」という検証結果が寄せられ、QSを達成することに一応の評価が与えられた。

ちなみに日本において同様にQS達成時の年度別防御率を計算してみると、1984年以降は平均して防御率1.80前後で推移している。例外は2003年と2004年に2.01を記録したぐらいで他はきれいに1.70から1.90の間に収まっている。いや、2011年以降はむしろ1.50台の数字すらしばしば記録されている。ついでに1984年以前では1983年の1.941という数字以外はやはり1.70から1.90の範囲内、そして1960年代まで行けば1.50を切ろうという状況である。

またQS達成者のうち、6回ちょうどで自責点3だった投手は各年概ね10%未満であり、逆に各年概ね80%程度の達成投手が、その日の防御率が3.00を切っている。このように見ていくと、QSの有効性は日本でも同様に認められると言える。

他の批判としては、延長15回を投げても自責点4ならQSはつかないのに、6回7失点でも自責点3ならQSがつく、というものがあったが、自責点と失点のもたらす矛盾を指摘するならば、防御率についてもその正当性が疑われることになる。もちろん、防御率も指標としては不正確なので失点等に依らない指標を用いるべきだ、という主張にまで至るならばそれも一説である。

もう少し簡素な批判に、6回自責点3より9回自責点4のほうが防御率が良いのに、QSは前者について後者につかない、というものがある。確かに、6回まで自責点3に抑えていた投手が、そこで降板すればQSがついたのに、9回まで投げてもう1点自責点がつくとQSが取り消されるという、記録が後から消されることへの気持ち悪さは理解できる。

なぜ「6回時点で自責点3」という条件ではだめなのか。これは推測だが、新聞資料などを使って後から記録を調査し計算できるようにしたためではないだろうか、と筆者は考えている。

新聞を見れば、何回投げて自責点が何点、というスコアテーブルは比較的簡単に見つかる。しかし、たとえば9回自責点4の投手がいたとして、この投手が6回終了時点で自責点3以下であったかどうかについては、スコアテーブルだけでは通常分からない。得点経過などを突き合わせれば簡単に分かる場合もあるだろうが、あるいは記事を読まなければ状況がつかめないケースも十分考えられ、さらに試合の記事や説明がない場合は、調査のハードルは格段に上がってしまう。

1985年のシーズンオフにジョン・ロウが提唱した時は、同年の記録を遡及して調べていた。彼が提唱記事を書くにあたり、同年の試合結果の記事をひっくり返して調べ上げたのだろう。それでも容易に求められたのは、「6回以上投げて自責点3以下」というこの規定が、後からの調査をすこぶる容易にしていたからであろう。この「後追いのしやすさ」は、QSの大きな特徴の一つだと筆者は考える。

ただ、結局6回自責点3と9回自責点4の矛盾を解消する有力な反論はなく、QSも決して万能の記録ではない(そのこと自体はやむを得ないと考える)のだが、それでも現在の日本に定着しているのは、規定の妥当性が受け入れやすいものであることと、記録を後追いするときの調べやすさが理由にあるのではないだろうか。

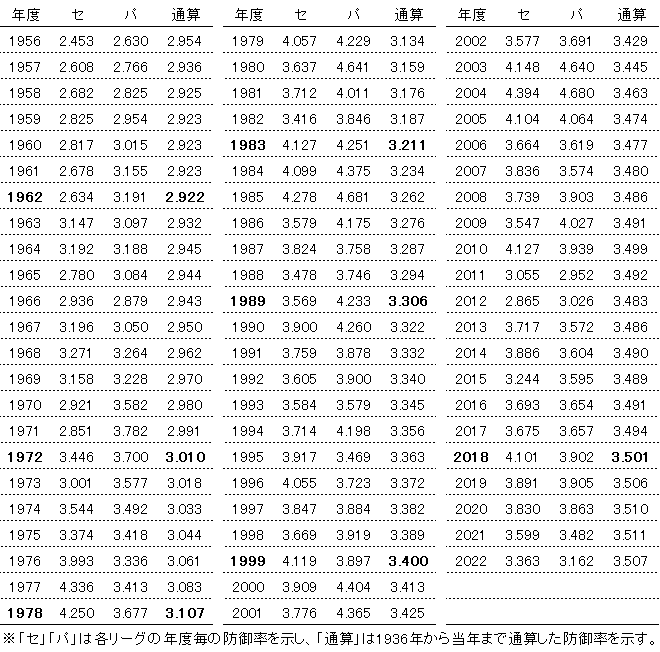

さて、QSと同じく投球回数と自責点で計算する防御率であるが、日本のプロ野球が始まった1936年から、各年までの全投手の投球回数と自責点を合計して防御率を計算したデータが筆者の手元にある。これによると例えば1936年から1962年末までの平均防御率は2.922ということになる。

この平均防御率は、1962年を底にして以降上昇の一途をたどっている。1972年末までの平均防御率は3.00を突破、わずか6年後の1978年には3.10を超え、次は5年後の1983年に3.20を超え、また6年後の1989年に3.30を超えている。以後は緩やかになったものの、1999年では平均防御率は3.40に達し、2018年にはとうとう3.50を超えた。

ということは、仮に投手陣が頑張って1試合の防御率を3.00、つまり9回を自責点3以内に抑えるならば、1972年以降は相手チームより防御率で上回るから平均的には勝つ、ということになる。あくまで計算上の話であるが、防御率3.00以下なら負けないわけである。

9回を自責点3以内というその中身について考えるとき、先発投手が9回完投して自責点3以下ならばそれまでの話である。だが継投策を採った場合、6回自責点3で先発投手が降板したならば、リリーフ投手陣は残る3回を自責点0で抑えなければならない。一方先発投手が6回自責点0で降板したならば、リリーフ投手陣は残る3回に自責点3を許したとしても9回自責点3の要件を満たし、平均的には勝てるということになる。

筆者はここに、クオリティ・スタートに準拠するリリーフ投手向けの指標をを見出すことができるのではないか、と思うのである。上の3例は、いずれも先発投手がQSを達成している。ならば試合全体で見て同じ条件を満たしたリリーフ投手陣にもQS相当のものを付与してもいいのではないか、という発想である。

QSが成立する条件の延長線上にこの指標を定義するならば、「リリーフ投手が登板した試合のチーム自責点の合計が3点以内の時」という定義になるだろう。これが先発投手なら、あとは6回を投げていればQSがつく規定である。仮に先発投手が3回自責点3で降板した場合、リリーフ投手陣は6回を自責点0で抑えればこの定義を満たすが、この時のリリーフ投手陣の好投にも報いることができる。

もう一つリリーフ投手陣の観点から、上記とは別に「リリーフ投手の自責点の合計が0点の時」という定義も追加したい。たとえ先発が4失点(4自責点)で降板しても、リリーフ陣が奮起してその後を0点に抑えて、味方の反撃を待つということもある。この二つの定義を元にすると、リリーフ陣による「良質なリリーフ」を集計できるのではないか。

これをQSに倣えば、この指標にはクオリティ・リリーフ(Quality Relief、略してQR)と名付けるのがもっともらしいように思える。だがクオリティ・リリーフという指標はアメリカで2006年に既に提唱されている。これは2イニングにつき1失点未満の投球をした投手にQRを記録する、というもので、これに前の投手が残した走者と自身が残した走者による失点の責任を加減する、というものであった。

筆者の定義の場合、個々のリリーフ投手というよりはリリーフ陣全体で判断しているところがあるので、これを名付けるならさしずめクオリティ・ブルペン(Quality Bullpen、略してQB)とでも名付けることになるだろう。要はどれだけ継投策が的中し、リリーフ投手が仕事をしたか、ということである。

以上の定義に基づいて、まずはQB率を年度単位で算出してみた。ただし1950年から1955年は自責点のデータが揃わないことから、今回は集計していない。

ひとまず数字だけ並べていくと、まず今回算出した年度全体の合計QBは50422であり、対象となった118882試合に比べて42.41%というのが全体平均のQB率である。またリリーフ投手が登板した92025試合を母数とした救援試合に限ったQB率は54.79%ということになり、継投策を用いた試合の半分以上でQBが達成されていることが分かる。

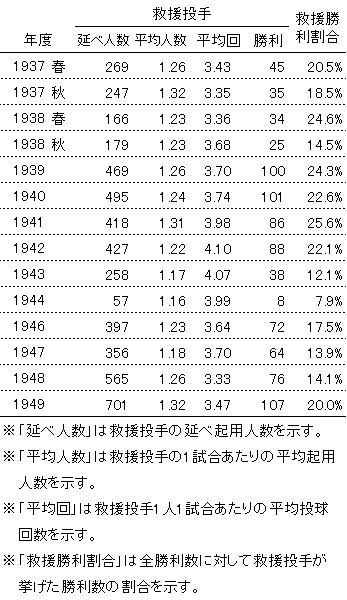

1リーグ時代の特徴は、この2つの率の乖離が大きいことである。1リーグ時代の救援QB率は47.98%で全体の平均と比べて多少低い程度であり、1940年から1943年までは60%以上と平均を超えていたが、全体QB率は19.79%でしかない。これは要するに救援投手が登板した試合数自体が少ないためである。

何しろ全試合の半分以上が先発完投であるため、救援投手の登板機会自体が全体の半分しかないし、救援投手が登板した場合でも1試合の平均起用投手数は1.3人を切っている。ちなみに分かりやすいところで2000年以降の完投試合は全試合の10%未満、つまり9割以上の試合が継投であり、1試合当たりのリリーフ投手数も3人を超えている。

2リーグ制以降、といっても1956年以降ではあるが、ここからは概ね4つの時期に分けることができる。以下の説明ではそれぞれの時期の区切りの年度を示したが、その移ろいにはグラデーションがあるため必ずしも明確な区切りの年というわけではない点は留意いただきたい。

まず1期目は1956年から1967年までである。この期間の1試合あたりの救援投手の投球回数を見ると、1リーグ時代はずっと3イニング以上だったものが、2リーグ制以降3イニングを切るようになり、そして2イニングを上回った最後の年がこの1967年である。

もう一つ大きな特徴は、救援勝利率の高さである。全勝利に占める救援勝利の割合が30%を超えたのは1954年が初めてだが、この年から1968年まで、四捨五入で30%となる1958年を除けば毎年30%を上回った一方、1969年以降の55年間では15回しかない。さらに1955年や1956年、1959年から1963年までは33.3%を上回る、すなわち3勝に1勝は救援投手の勝ち星である。これは1968年以降ではわずか3回しかないことである。

これらは、「エース重点起用戦術」の影響が大きいのであろう。これは、エース級の先発投手が、他の投手が先発した試合ではリリーフとして控え、リードを奪った直後やその後のピンチに出てきて抑え込み逃げ切り勝ちを図るという起用方法である。登板間隔や先発ローテーションはあって無きが如きもので、稲尾和久や秋山登、小野正一、権藤博といった投手がこの起用法の影響を受け、投手寿命と引き換えにチームの勝利に大きく貢献した、というものである。

QBにおける影響はどうであろうか。この期間の平均全体QB率は41.43%であり、戦前と比べてかなり高い水準にある。また1967年を最後に、40%台の数字には当面お目にかかることができない。前後の時期と比べても高いQB率を記録しているのは、先に述べた「逃げ切り勝ちを図るリリーフ起用」が多かったことが影響していると考えられる。

2期目は1968年から1996年までとした。他の時期と比べて長いスパンであるのは、多少の変化を含めても、以前や以後の時期との違いが大きいことと、グラデーションの部分もこちらに含めたことによる。

この時期のコアになる部分は1976年から1985年であり、この間1982年を除いてQB率は35%を切っている。その前後がグラデーション的な時期で、1968年から1975年まではQB率は37%前後で推移している一方、1986年から1992年は35%前後で推移した後、1993年から1996年は1967年以来となる40%台をマークしている。

この時期は、投手起用法において重要なスタイルの変化が起こり定着していく時代と言える。例えば投手分業制は、先発投手とリリーフ投手の分業という意味では1980年代に定着を見せていったが、そもそも先発投手がリリーフを兼任するということは、登板数に占める先発登板の割合が低いということになる。

規定投球回到達者の中で、先発登板率が70%以下という兼業投手がどれくらいいたか、というのを調べたところ、1979年までは毎年ほぼ50%以上だったものが、1980年には34.1%と初めて40%を割り、1982年には17.5%で一気に20%を割り込んだ。その後1985年に34.1%と揺り戻した以外は20%以下という年が大半となり、さらに1993年には5.1%を記録、10%を超えたのも1996年が最後となっている。

また先発ローテーション制度が定着し、登板間隔が中4日から5日、6日へと広がっていったのもこの時期である。傍証ではあるが、規定投球回到達者の中で、1シーズン30試合以上に先発登板した投手がどれくらいいたか、というのを調べたところ、1983年を最後に20%を超えることはなくなり、10%台も1986年が最後、1990年にはついに0人となってしまう。

1974年にセーブ制度の導入に代表されるようにリリーフ投手への評価が高まり始めた中で、この時期の最初と最後のグラデーションは、数字こそ似ているかもしれないが、質的には全く異なることが読み取れる。

続く3期目が、1997年から2010年である。これまで最高だった1956年の45.97%を初めて上回ったのが1997年の46.43%であり、その後もQB率は上昇、この時期のQB率は平均50.24%にも達する。特に2005年のホールド制定以降は、同年こそ49.88%だったものの2006年以降は毎年50%を超えている。

他の指標では、1試合当たりのリリーフ投手の起用人数というのがある。これは1994年に史上初めて2.5人を超えたところであったが、1997年には前年の2.62人を更新して2.91人と急増し、2001年にはついに3.13人と3人を超えた。この期間中では平均2.94人となり、リリーフ投手の中でもクローザーとセットアッパーといった分業が進んでいることがうかがえる。

その他、完投した試合が全試合の15%を切ったのも、セーブポイント数が600を超えたのも、1997年が最初である。QB率で言えば1993年頃から上昇傾向が始まっていたのだが、そのグラデーションの末に大きな画期を作ったのがこの1997年だったと言える。

最後の4期目が、今なお続く2011年以降である。2011年にQB率は史上初めて60%を超え、以後の平均でも59.57%と60%をうかがう勢いである。またホールド数は、2011年に初めて1024ホールドと大台に乗せて以降、毎年1000ホールド以上を続けている。1試合当たりのリリーフ投手起用人数も大半の年で3人を超えているし、リリーフ投手1人あたりの平均投球回数に至っては2021年についに1回を切るまでになった。

完投数の減少や規定投球回到達者の減少、イニング分担制の導入やリリーフ陣の連投抑制などにより、今なおリリーフ投手陣を取り巻く環境は変化し続けているが、QB率もそれに応じてかつてない次元の数字を続けているのである。

QB率の説明をするつもりが投手起用方法の変遷史を概説することになってしまったが、たとえばエース重点起用戦術の時代にQB率が比較的高かったことは、QB率がリリーフ投手の力量を図るのに適していることを示していると言えよう。

また、今回のデータは年間の全試合に対するものであるから、単純な勝敗の合計というのは常に5割である。その中でQB率が50%を超えたということは、先発投手の能力を中心にリリーフ陣で補って戦うというスタイルより、リリーフを含めた投手陣の総合力で戦うスタイルが中心戦術になったことを示している。

さてこのように見てきたQBはリリーフ陣全体、そして継投策を測る指標としてチームに付与された記録であるが、各試合に登板したリリーフ投手にこれを配分すれば、リリーフ投手個人の活躍度も指標化できないだろうか。ということで、次稿では投手単位の記録を集計してみたい。