第62話 乱暴者はこりるまでやらせれば観念する【夢夢日本二周歌ヒッチ旅 回顧小説】

そういえば短期のだいすけもトレッキングでインストラクターをしていた。

「おれなんて、2回目でインストラクターやれって言われたんだよ!」

とだいすけは言っていたが、他人事ではなく、ぼくも同じ目にあうのだった。

でもそれは反対に自分はお客さんとして乗馬するのではないから、お金を払う必要はないということでもある。

ぼくは内心、

(これで乗馬がうまくなるよね。おれここにいたらめっちゃ馬乗れるようになるんじゃないかな。そうしたら「モンゴルの大草原を馬でかけまわる」という夢にも近づくよね。)

とも思っていた。

だから「大変だ」という気持ち8に対して、「やったね」という気持ちは2くらいあった。まあ、2程度だが。

その日、ぼくは教わったようにエリに教えようと努めた。

枝のよけ方、たてがみのつかみ方、首のつかみ方、ブレーキのかけ方、曲がり方など、一応一通りは頭に入っている。

が、肝心の馬はうまく動いてくれない。

エリがあてられたのはテツだったが、エリを乗せたままテツは相変わらず動きたくないオーラを出しまくっている。

馬は本当に人間をよく見ている。よく見ているというか品定めしていると言えばよいだろうか。

ぼくがスタッフになりたてなのもわかっているし、馬にまだうまく乗れないこともわかっているのだ。

ただでさえ動きたくない馬に、完全になめられているから本当に動いてくれない。

「お前なんかのために動いてやるか。」

テツの表情はそう言っているようだ。

しかも乗っているのは初心者のエリだからなおさらだった。

でもどうにかして動かさないと乗馬は進まない。

ムーミンさんのゲキも飛ぶ。

「何してんだ!そんなんで馬が動くか!!」

(いやいや、おれも初心者だしね。腹立つわ~。連れ出したのあなただし。)

とはいえ、いくら理不尽だと思っても、ぼくは食事と住む場所をこの人に保障してもらっているのだ。文句は言えない。

ぼくはテツのお尻に何度か木の枝で鞭をうっていた。

「はい!(進め)」

イライラしてきて何度目かに強くたたいたその時、馬が尻を上げた。

(やばい!)

それは馬が怒って蹴りを入れる初動なのだ。

しかしテツは蹴りを入れるまではせずにおさまってくれた。

(ふぅ~。あぶねえ~。油断できねえな。ろくに乗れないやつに口うるさく言われたり鞭入れられたら、そら怒るわな。それはわかるけどどうしたらいいんだ?)

解決策はなかった。ぼくに足りないのは経験値だった。だからしばらくはハッタリでやり通していくしかないのだ。

そして一日も早く少しでも上達していかない。

エリのトレッキングもぼくの時と同じコースをとり、海に寄って帰りはギャロップをさせられていた。

なみあしもそうだが、ギャロップも当然うまくいかない。エリのお尻は馬の背中に押しあげられて面白いほどポンポンとリズムよく跳ねていた。

見ているだけで怖い。しかも橋の上はなおさらだった。

ムーミンさんのゲキも容赦ない。

「前傾姿勢だ。落ちるぞ!死にたいのか!」

相変わらず理不尽である。

エリはそんなに運動神経がピンとくるタイプではなさそうだったし、天然というか、勘もピンとくる感じではないタイプだった。でもそれが彼女のよいところでもある。

エリはへとへとになりながらも無事牧場に帰還し、その日から晴れてスタッフになった。また新しい「奴隷」が増えたわけだが、スタッフはその時男だけだったから、ありがたい。

雰囲気も明るくなる。

エリはすごくおっちょこちょいで、まっすぐで素直で憎めない。つっこむよりもつっこまれる方が多いようなお人よしなんだけど、そういう人はとても付き合いやすいと思う。

自然とそういう人は謙虚というか、人を上から見たり遠くから見てるだけだったりということはないし、そういう人に学ぶことは多い。本当はそういう人こそ尊敬されてもいいとぼくは思っている。

エリのような人は、こちらのガードをあげなくていいから、ぼくはエリの人のような人がいると安心できるし、なんでも話しやすい。

ぼくの夢有民牧場生活は全部で8か月に及ぶのだったが、なんでもそうだろうが、この最初のスタッフ5人の生活がぼくにとっての牧場生活の原風景になっている。

この5人で過ごしたのはおよそ1か月ほどだった。その1か月でぼくは乗馬のインストラクターを繰り返し、一応不自由なく馬に乗れるようになった。

やはり人に教えるということは、最も上達する手段だと思う。

ぼくはなんとなく自分は「馬と馬が合う」のではないかと感じ始めていた。

少し自信が芽生え始めていたのだ。また、生まれも午年だし、その年はちょうど年を明ければ午年になるときだったし、さらに正座は射手座(下半身が馬)なので、「ひょっとしてこれは運命か?」とも思い始めていたのである。

実際ぼくはその後もどんどん乗馬を上達させていった。

途中、テツに太ももを本当に蹴られたこともあったが、だんだん馬たちもぼくを認めるようになっていった。

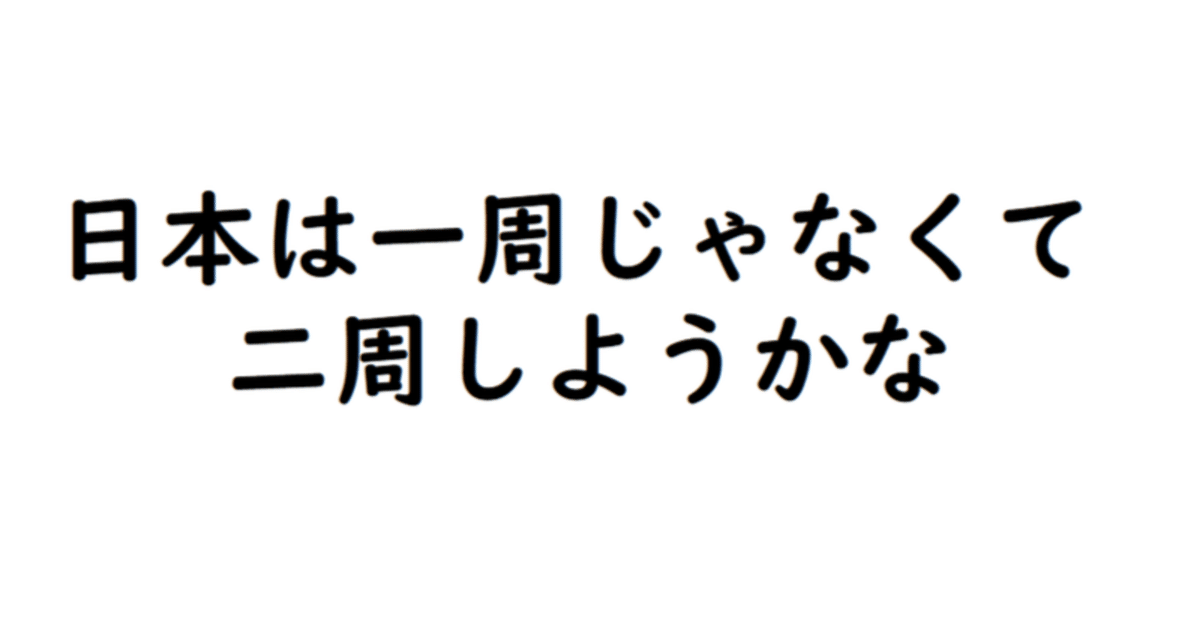

日本1周目での牧場生活では、タクほどはうまく乗ることはできなかったが、2周目でぼくはさらに腕を上げていった。

タクもかなりの馬使いだったのだが、単純にぼくの方が牧場生活が長くなったということでもあると思う。

裸馬でビーチを走ることもできたし、シルバーという馬では柵を乗り越えることもできた。

また、蹴らなくても声やほんのかすかなサインで馬を動かしたり、体を上下させずに馬とぴったりお尻をくっつけたまま走らせることもできるようになっていた。

元競馬馬のゴールデンを走らせたときは、まるで宇宙戦艦ヤマトが波動エンジンでワープするときのような感覚で「もうどうにでもなれー!」と半ば投げやりな恍惚感を味わった。

やはり競馬馬の走りはケタが違う。

しかしどれだけうまくなってもムーミンさんの娘のほのかには到底およばない。2歳から馬に乗っている子にかなうわけがない。

ただ一つぼくに自慢できるのは、乗馬スタッフ生活で今まで一度も落馬したことがないことだ。

その後のモンゴルでも落馬しなかったし、人生で落馬をしたことはまだない。

人生で落馬をしたことはないと書くと、まるで不安を誘う言葉のようだが、実際の人生では落ちたり転んだりした方がぼくはいいと思っている。

そうじゃなくて、ぼくは今まで一度も馬から落ちたことはないということだ。

そして決定的に自信を持てたのは、2周目の時に暴れ馬を調教した時だった。

日本2周目。ぼくはやはり冬を越すために沖縄にいた。当然、夢有民牧場で働いていた。もはやぼくにとっては第二の故郷なのだった。

2周目ともあり、もはや奴隷というより名誉スタッフ扱いになっており、「あのSEGEさんですか?」とほかのスタッフに言われるようなこともあった。

2周目でお世話になってからすぐのころ、ムーミンさんは新しい馬をもらってきた。

マリンという宮古馬(宮古島の馬)だからポニーとサラブレッドの間くらい、動物園にいる「モウコノウマ」のサイズだと言えば分かりやすいだろうか。

モンゴルの馬もそうだが、基本的には馬はこの大きさなのだ。サラブレッドが異常なだけである。

そのマリンはどこかの施設でセラピー用に飼われていたらしいのだが、荒れ馬具合にどうにも手を焼いていて、ムーミンさんに引き取ってほしいとお願いがあったという。

「預かってほしい」が正確で、ムーミンさんの物になったわけではないそうで、でも実質上ムーミン牧場の馬として飼われることになったのだった。

「SEGE。調教だー!!」

と言ってぼくは駆り出された。その時なんの運命か牧場を卒業してワーホリから日本に帰ってきていたタクもたまたま1週間ほど遊びに来ていて、タクとぼくと二人でマリンの調教をすることになった。

タクと二人でというのもうれしかったし心強かったけど、内心は本当にできるのか心配だったのが正直なところだ。

牧場にもどってきてまだぼくは日が浅いというのもあるし、タクにかっこわるいところを見せたくないという見栄もあるのだった。

さて、調教とはこのマリンとムーミンさんの場合、どんなことをさすのだろうか。

「へとへとにさせる作戦だあー!!」

とムーミンさんは言う。

「マリンはがんじがらめのところにつながれて飼われていたんだよ。それに乗りこなせる人もいなかったと思うよ。」

つまり自由にしてやれ。それで好きなだけ動きたいように動かさせてもう動けないというところまでやらせてみよう。そうしたら観念するだろ。とそういうわけなのだ。

ムーミンさんもぼくとタクがいるここが絶好のタイミングだと思ったのだろう。

この二人でなくちゃできないと、めちゃくちゃやる気だった。

ぼくらはピーコを連れ出し、まずはピーコで先導させた。マリンは行きは放し飼いにし、勝手にピーコについていかせる戦法をとった。

人を乗せると嫌がるのだが、乗せていないとそうでもない。道を知らないマリンはどうしていいかわからないのでただピーコについていく。

(そんな危ないことして大丈夫なのか?)

と思ったが、ちゃんと目的地まで着いた。ムーミンさんの考えることは型にはまらない。

目的地はとなりの本部市の八重岳だ。かなり遠い。遠くなければマリンは疲れない。

八重岳の山頂には広場があり、そこに着くとタクと二人で鞍を着けた。この八重岳は初めてではない。

桜の季節、ここは寒緋桜が咲き、人がにぎわう。たしか2月に咲くのだが、日本で最初に桜が咲く場所だったか、本当で最初に咲く桜だったか。

とにかくここも夢有民牧場のトレッキングコースになっていて、2月は今帰仁城跡か八重岳に馬で花見をしにくるということが多かった。

「マリンどっちが乗る?」

それは暴れ馬に乗る覚悟はあるか?ということでもあった。

「おれよりもSEGEの方がいいんじゃない?SEGEの方がうまいし。」

それは謙遜だったと思う。タクは十分うまかったけど、しばらく乗馬をしていなかったから不安もあっただろう。

でもタクにそう言ってもらえたことはうれしかった。

「うん。おれやるよ。」

ドキドキしていた。恐怖もあったが、自信もあった。それになぜかぼくはこの馬が好きな気がしていた。

おれがお前のこと見てあげるよという気持ちを感じていた。

ぼくは覚悟を決めた。

まずまたがることが難しい。とにかく人を乗せたくないのだ。うろうろうろうろするけど、ぎゅっとたずなをしぼってまたがる。

サラブレッドほど大きくはないので、くるっと小回りに体をまわらせてさっとまたがった。

帰りはマリンが先頭だ。

(とにかくこいつを走るに任せて走らせて、疲れさせるのが目的だ。マリンもこれが家への帰り道だと分かっていると思う。)

たずなをゆるめるとマリンは一気に走り出した。

タクは後ろをピーコに乗ってついてくる。その後ろをムーミンさんは車でついてくる。この日ばかりは馬のうんこ隊はムーミンさんがやる。

道は山頂へ向かう道を戻るのだ。基本下りでカーブばかり。人は一人も通っていないし、車も見ない。マリンはカーブでもスピードを緩めない。

(これは危ないよね。)

通りが少ない道を選んだとはいえ、まったく誰も通らない保証はない。人は通らないだろうし、いても大丈夫だとは思うが、車は通る可能性がある。

ぼくは最大限に注意力を研ぎ澄まし、極限まで集中力を高めていた。カーブの向こう側、道端のカーブミラーを見ながら、そこに車が来ることをいつもイメージしながらイメージに合わせてスピードを微調節し、いつでも手綱が引けるようにしていた。

また、怖いのは対向車だけではない。馬の方も正面に車が突然現れたら驚いてしまう。体制が崩れてしまう危険性もあるのだ。

最悪の場合車と正面衝突したり、急ブレーキをかけた馬からぼくは投げ飛ばされてしまったりするだろう。

しかしぼくは運命に委ねた。マリンを信じ運命を信じ、最大限の注意を払いながら最小限のブレーキをかけながら馬を走らせた。

つづく