コスタリカでJICA海外協力隊(日本語教育隊員)になるまでとなってから

はじめまして。JICA海外協力隊員としてコスタリカの大学で日本語教師をしている、せーーーーやです。

2024年の8月にコスタリカに来て、もう3カ月強経ちました!ほかの隊員たちがNOTEを書いてるのを見て、自分も書いてみようかなと思ったので、思い切って始めてみます(自堕落な生活からも脱したいので)。日本語教育隊員のブログも少ないですしね!

「日本語教師なのに文書くの下手だな」と思うでしょうが、温かい目で読んでくれると嬉しいです!

自己紹介

20代後半、男性です。岡山県出身で、高校卒業まで岡山で過ごしました。大学は京都の某私立大学で、国際関係学を勉強しました。その当時は特に移民について興味があり、スペイン語を第2外国語として履修していたので、メキシコに1年間交換留学しました。

日本語教育に興味を持ったきっかけは、大学で留学生サポーターをしていた経験からです。留学生を金閣寺や伏見稲荷などの観光名所につれて行ったり、清水焼や茶道のアクティビティーを一緒に体験したり、様々な活動を通して日本文化に興味を持っていきました。また日本語の授業にアシスタントで入り、学生に日本語を教えた経験から、「日本語教師になるのは面白いかも」と思うようになりました。

色々調べて、自分の理想の働き方を考えた結果、「大学で働きたい」ということがわかったので、学部卒業後は東北の日本語教育専門職修士が取れる某大学院に進学しました。

大学院卒業後、某機関からロシアの大学に派遣され、日本語教師のキャリアをスタートしました。2~3年働こうと思っていたのですが、半年後にウクライナへの侵攻が始まり、1年で帰国しました(悲)

その後マレーシアの大学に拾っていただき、日本留学プログラムの講師として2年弱働き、2024年4月に帰国、JICA隊員になりました。

自分で書いてみても珍しい経歴だなと思います。上記以外にも、大学学部時代にフィリピンに3回、大学のサークル活動で行っており、初海外がフィリピンで、初雨水風呂を体験、そこから何かが変わった気がします。家族も海外経験がほぼなく(新婚旅行に1回だけらしい)、どちらかというと保守的な家だと思いますが、海外で働く自分を応援してくれて感謝です。

おかげで現在の自己PRは「下は-40℃ 上は40℃まで、豪雪でもスコールでも お湯なくても生きていけます」です。

協力隊になるきっかけ・派遣まで

実は、協力隊への参加は計画通りだったんです。

最初に協力隊を知ったのは、電車の吊り革広告とかだった気がします。「いいなー、行ってみたいなー」と何気なく思ったんでしょうね、たぶん。

時が経ち、大学3回生、メキシコ留学中に将来について考えたところ、

日本語教育を勉強したい・大学で働きたい ⇒大学院進学

どこで働きたい?⇒スペイン語が好きだし、活かしたい⇒中南米

日本語教育+スペイン語(中南米)⇒協力隊

という単純な思考プロセスで日本語教師としての最終ゴールを決めてしまったんですね。大学院進学の面接でも「協力隊で中南米に行きたいです」といった記憶があります。で、合格できたからラッキーです。

大学院在学中、JICAの説明会に参加して、中南米の大学で働くのは2~3年の経験が無いと応募できないと知り、すぐに中南米に行くことは諦めました。

「最初の2~3年は経験のため」と心に決め、修士2年の時に就活を始めてたのですが、なんせコロナ禍でしたから、日本の日本語学校は留学生の入国の待機状況orオンラインで募集がほぼ無く、海外で仕事を見つけるのも難しい状況でした。そもそも選択肢がない+どうしても対面で授業したかったので、情報収集していたところ、某機関がロシアに派遣しているプログラムにヒットし、応募⇒合格 しました。縁もゆかりもないロシアでしたが、新卒で大学で教えられる滅多にない機会だったので、結果的によかったと思います。

JICAの実務経験年数を満たすまでロシアで働こうと思ったのですが、侵攻により派遣の延長が中止、1年で帰国。

その後、運よくマレーシアの大学で働けることになって、働いて1年目の終盤にJICAに応募し、合格しました(めっちゃマレーシアの経験を端折る)。

応募の時点ではフルタイムでの就労経験はギリギリ2年or2年弱(面接時には2年になっていた)だったんですが、大学でのチューター活動や、地方自治体の地域日本語教室でのグループ授業を担当していた経験(有給)があったことがプラスされて、合格できたんじゃないかと分析します。

というわけで、協力隊への参加は自分の中では予定通り、最短コースで来ていたという感じです。

唯一予定外のこととしては、マレーシアの大学を予定より早く辞めることになったことですかね。

リサーチ不足だと思いますが、スペイン語の基礎があったので、自分はてっきり派遣前訓練の語学訓練に免除になるとばかり思っていたんです… (スペイン語の証明を何一つ持ってないのに、どこからその自信が…)

合格通知を見た時に、2024年度1次隊と書いてあったので、

「2024年7月or8月に派遣かーーー、じゃあ6月ぐらいまでマレーシアで働けるなーー」と思ってたら、駒ヶ根訓練所という文字が!!!

(後で知りましたが、基本的に1回目の派遣では免除はないっぽいですね…)「今11月で、辞める前3カ月前に通知しないといけないから、もう言わないと…。確定申告の手続きも変わるし… etc…」

そんなこんなで最後はドタバタして、4月7日に帰国⇒4月16日から駒ヶ根で訓練開始しました。

いやー、コスタリカに行けてよかった!!

任地・赴任先について

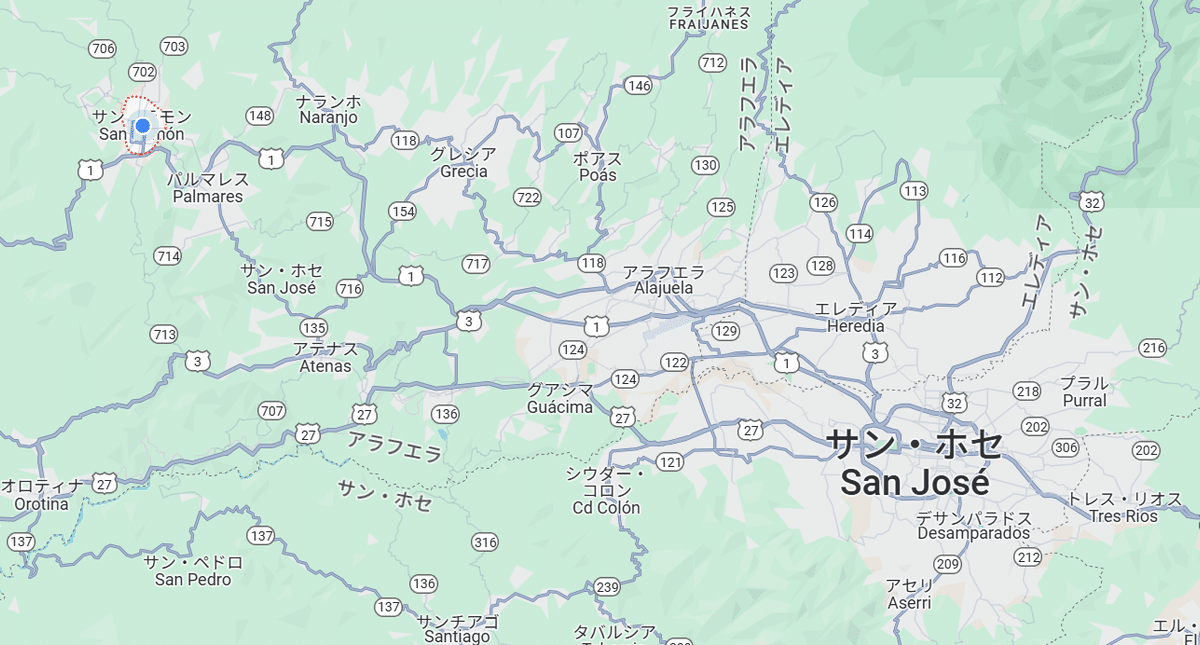

任地はコスタリカの首都サンホセから西北西にバスで1時間半~2時間ほどの距離にある、サンラモンという都市です。人口は約9万人で、コンパクトで住みやすい都市です。住んでいる場所も中心地なので、買い物したり、長距離バスに乗るのにも便利です。住んでいる場所についてはまた追々。

赴任先はコスタリカ最高学府のコスタリカ大学の分校、オキシデンテ校です。学部は自然科学、社会科学、教育、哲学・芸術文学、エンジニアリング・情報工学の5学部あり、私は哲学・芸術文学部に所属しています。

学生は3000人くらいいるそうですが、各学部で使う教室が違うので、そんな大規模には感じません。

学食もあり、2100コロン(4ドルくらい)でランチセット(ジュース付き)が食べられるのでいいですね!

1つ大変なことは階段が多いことでしょうか。斜面上にキャンパスがあるので、校門から教室まで行くのに80段くらい毎日登っています。朝のクラスだと地味にしんどいです。

要請・活動について

赴任地からの要請は大きく分けて2つあります。

①初級日本語クラスの開講

日本語は教養科目の第2外国語科目として位置づけられています。通年開講されている外国語科目はポルトガル語と日本語のみ(前は韓国語もあったらしい…)で、オンラインで中国語、イタリア語、フランス語の集中クラスが夏に開講されています。

日本語担当はJICA隊員のみで、1人で入門日本語1・2、希望があれば3・4(初級レベル)も開講することが求められています。授業は1回3時間で週2回で、『まるごと日本語』を使っています。

2024年の最初の学期は日本語1を2グループ開講していたので、週12時間(50分×週12コマ担当みたいなイメージ)授業をしていました。

学生の専攻は他にあるので、文化授業も入れながら、ほのぼの授業をしています。

②一般市民への公開講座の開講

オキシデンテ校は公開講座も開講していて、地域の人もよくキャンパス内で見かけます。また町の中心部に博物館も所有しており、そこでも頻繁にイベントや公開講座を開いています。

隊員は公開講座も担当することになっており、週1回2時間のクラスを4~5回(1か月)を各学期に開講します。

今学期は生活に慣れるために免除してもらいましたが、来学期からはこっちも頑張ります!

以上2点が主な要請ですが、日本の文化紹介イベントなど、仕事は山ほど降ってきます。(この前はハロウィンに文化イベントがありました)

日本語教育隊員は他の業種と違って、”基本的には” やることがハッキリしていることが多いと思います。ですから、何か自分らしい活動ができるように日ごろからコネクションを広げたり、アンテナを張っていることが大切ですね。

おわりに

今回は自分のこと、協力隊迄の経緯、活動についてざっくりと書きました。協力隊関係者、日本語教育関係者、これから応募する人の参考にすこしでも慣れたら嬉しいです。特にこれから応募を考えている日本語教育の人、協力隊の情報って意外と少ないと思うので、ぜひご連絡ください!チャオ