古文書解読検定準1級 受験体験記 (独学・不合格)

セアカ(@seakasan)といいます。2024年11月に古文書解読検定準1級にチャレンジしましたが、残念ながら不合格になりました。古文書解読検定の情報はネット上に少ないため、後続の方の参考になるかと思い、不合格体験記ではありますが書いていきます。2級以下については下の記事をご参考ください。

使用した教材

準1級受験に向けて使った教材は以下になります。すべて紙の書籍です。太字は特に活用した教材です。

『かてもの』

こちらの復刻版を持っていて、こちらを1回通読しました。同様のものが国会図書館デジタルコレクションにあります。字典かな: 写本をよむ楽しみ

かなが苦手なので使用しました。本の後ろにある付録を読解演習として1回通読しました。基礎古文書のよみかた

こちらは2級受験のときにも使用したものです。こちらで簡単におさらいしました。おさらい古文書の基礎: 文例と語彙

本の隅から隅まで繰り返し読みました。勉強時間の多くを『おさらい古文書の基礎: 文例と語彙』で消費しました。独習江戸時代の古文書

こちらは最初の少しだけ手をつけましたが、時間の問題であまり使いませんでした。古文書の印刷サイズが小さすぎるためルーペが必須です。私は生物観察用のルーペを使用しました。

これらをやったおかげで、初見の文章を見たときに、漢字を調べずにそこそこ読めるようになっていきました。

また、以下4つの動画一式も視聴しました。

古文書入門 (佐賀県立図書館)

入門レベル・初級レベルとしてとても有益かと思います。勉強初期段階によく視聴しました。テキストはこちら。古文書 はじめの一歩! (大阪府立中之島図書館)

入門部分の解説もありますが、ある程度読めるようになってからの視聴をお勧めします。テキストはこちら。古文書講座「古文書で旅する」 (土浦市立博物館)

ある程度読めるようになってからの視聴をお勧めします。残念ながらテキストがみつからず。

過去問演習

3級~1級の過去問を使って演習しました。3級~2級の過去問は初見ではないですが、久しぶりに目を通す状態で演習しました。準1級と1級の過去問は古文書解読検定協会からの過去問販売のお知らせがあったときに購入したもので、完全に初見の状態で解きました。準1級からは資料を参照しながらの回答はできないので、演習時のルールとして、文字がわからなくても調べたりせず、試験のつもりで解きました。

演習日を記録していませんが、以下時系列順に解いた問題と点数を書いています。すべて20点満点です。

3級申し込み時についていたサンプル問題:不明 (80~85%程度の出来)

第1回 3級問題:6点

この時点では全然ダメでした。2022年7月 3級問題:17点

2023年1月 準2級問題:12点

2023年7月 2級問題:13点

3~2級の問題は過去の試験でじっくり解いた問題ですので、薄っすら記憶が残っていて点数は参考になりませんが、それでも分からない文字があるのは発見でした。分からなかった部分は復習しました。2023年11月 準1級問題:7点

大問は2問でした。問題の難易度は準2級~2級くらいかなと感じました。7点というのは実際の試験の合格点には遠く及びませんが、初見での点数として、このまま勉強を続ければ合格可能性もあるのでは?と感じた点数でした。問題のレベル感や答え合わせの感触から『ちゃんと勉強すれば14点まではいけるはず』と分析し、モチベーションが上がりました。2023年11月 1級問題:7点

1級を受けるわけではありませんが解いてみました。大問は3問で、問題の難易度はこちらも準2級~2級くらいかなと感じました。準1級との難易度差はそこまで感じませんでした。単純に合格ラインの違いだけであろうと思います。

勉強量とペース

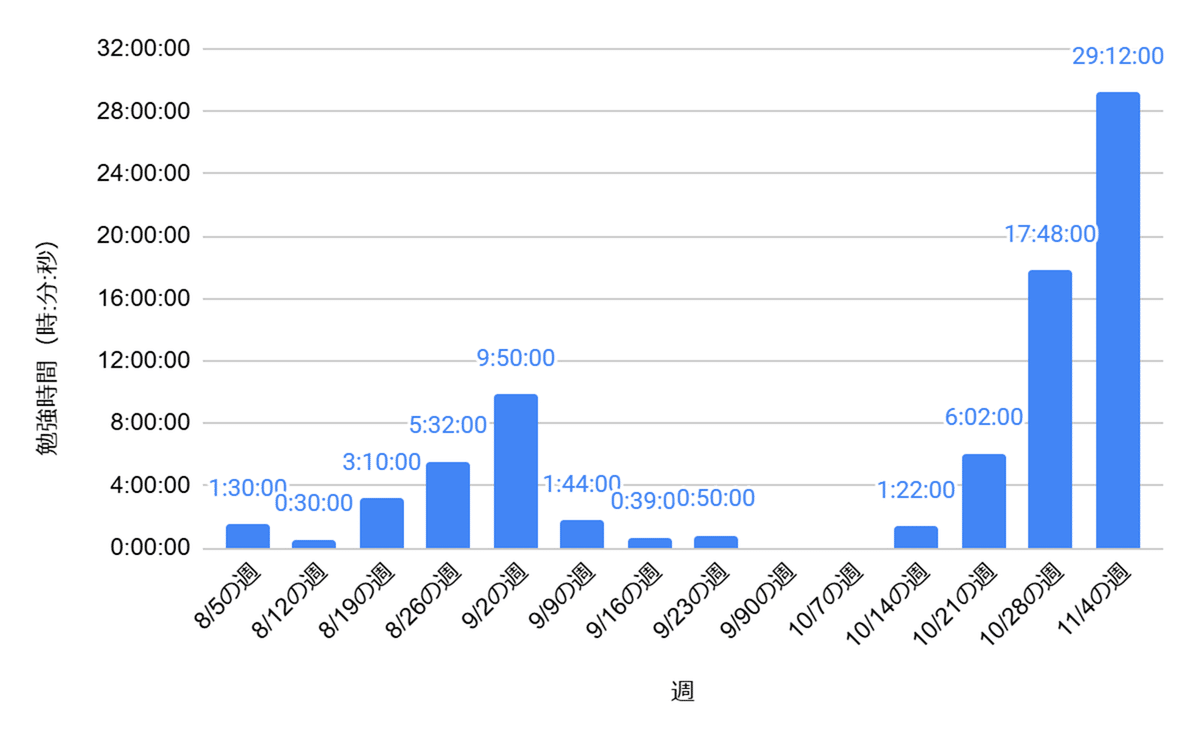

8月から勉強を始め、最終的には78時間程やりました。

9月から10月中旬までは情報処理技術者試験の対策をしていた関係でグラフにくぼみがありますが、10月下旬以降は猛烈に学習をすすめました。

直前期

準1級と1級の過去問を解いたのがだいたい試験1週間前で、点数はダメでも手ごたえを感じて、これがモチベーションアップにつながりました。以降は『おさらい古文書の基礎: 文例と語彙』を可能な限り周回しました。最終的には付箋やマーカーだらけになりました。その他としては息抜きで過去問演習の復習と『独習江戸時代の古文書』をやっていました。仕事以外の時間はほぼすべて試験対策をしていました。

本試験

試験会場は準1級、1級、師範が同室で、試験等級ごとに座席エリアが区画されていました。試験前に1つトラブルがあり、持ってきた腕時計が止まっていました(皆さんご注意を)。たまたま会場に時計があったので救われました。

実際の試験問題は過去問と異なり、大問3問でした。最初に問題用紙に翻刻していったのですが、それだけで時間がかかってしまい、試験時間が足りなくなりそうになって、焦ってしまいました(次回は直接回答用紙に回答しようと思います)。

大問1と2はだいたい解読でき、内容もわかりましたが、大問3はほとんど意味がわかりませんでした。その感触が、

のつぶやきです。素直に実力不足を痛感しました。それでも大問1と2の感触がよかったので、ワンチャンあるかもと思っていました。

なお、回答用紙提出の前にスマホで回答用紙の写真を撮ることができます。

結果、不合格

12/18に結果が届きました。封筒が薄めで嫌な予感がしました。その嫌な予感が当たっていて、残念ながら10点で不合格でした。準1級の受験者が24名、合格者は11名でした(合格者の皆様、おめでとうございます!)。

間違えた部分を確認したところ、問題用紙の翻刻と回答用紙の回答に写し間違いがあって1点落としていました(「儀」と翻刻したのに「義」と回答していた)。残念すぎる。

ほかにも解答を見ると『これは正解すべき問題なのに』というのをいくつか発見して、肩を落としました。

結局、

大問1:5点 / 6点

大問2:4点 / 6点

大問3:1点 / 8点

という結果でした。

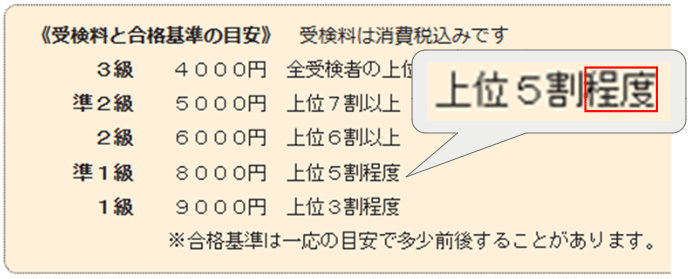

とはいえ、準1級の合格基準は上位5割だったはずで、よくよく数えてみると私は12位なのでちょうど上位50%でした。そこで正確な合格基準を調べてみました。

2級までは『上位x割以上』、準1級からは『上位x割程度』とあり、思わず2度見しました。『程度』の表記と『※』の記載を見て不合格と納得しました。仕方ないですね。。。

過去に漢検2級と生物分類技能検定2級動物部門で1問分の正解が足らずに不合格になったことがありましたが、それと同様にかなり悔しい結果となりました。

次回の試験は割引があるそうなので、次回がんばろうと思います。